Недельные чтения Торы

Самые трудные слова

Суббота, 5 апреля 2025 г. – 7 нисана 5785 г.

Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельный раздел «Вайикра» («И воззвал...»)

Всем нам случалось ошибаться. Конечно, каждый реагирует на свою ошибку по-своему, но чаще всего, если ее не видят окружающие, человек старается быстренько всё исправить и «замять для ясности». В лучшем случае, наедине с собой, подумать пару минут о том, как не допускать подобных промахов в дальнейшем. Ну а если спрятать промах не удалось? Чисто психологически бывает предельно сложно произнести: «Простите, виноват, постараюсь исправиться». Гораздо сложнее ситуация, когда человек имеет высокий социальный статус, а его ошибка явно видна его подчиненным. Совсем плохо, когда ошибка учителя очевидна для учеников.

А разве есть на свете человек, в принципе не ошибающийся? В разделе «Берешит» мы читали, что Всевышний в своей работе по Творению мира ошибался – хотел одно, а получалось другое, делал, а потом переделывал. Из этого мы сделали важный вывод: человек, созданный по «образу Его и по подобию Его», разумеется, тоже способен ошибаться и должен честно осознавать свои ошибки и исправлять их. Поэтому ничего, кроме сожаления, не может вызвать ответ руководителя одной немалой страны на вопрос интервьюера: «Какие ошибки вы совершили за более чем двадцатилетний срок своего правления?» – «Ошибок я не совершал!»…

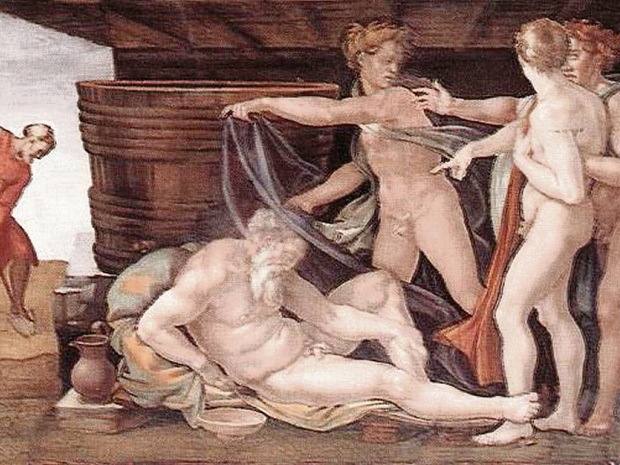

А теперь откроем Тору. Раздел начинается описанием жертв, которые человек приносит на жертвенник Ашем в искупление за ту или иную свою ошибку. Жертвой может быть ягненок, для небогатых – пара голубей. Совсем бедные приносят в жертву горсть муки. Подробно описывается технология принесения различных жертв, но вот мы читаем: «Если Коэн Помазанный провинится в вину народу – и приблизит за вину свою, которой провинился, быка сына быка цельного для Ашем в хатат» («Вайикра», 4:3).

Коэн, помазанный оливковым маслом при вступлении в должность, – это коэн-Машиах, или главный коэн, духовный руководитель народа, организатор всей службы в Храме. Только он один раз в году мог зайти в Кодеш Кодашим Храма и обратиться к Ашем по Имени. Одежды его были столь великолепны, а весь вид настолько величествен, что Александр Македонский спешился со своего Буцефала и поклонился. И вот этот человек понял, что совершил ошибку. Это не промах простого человека, это ошибка «в вину народу», потому что главный коэн – пример для всех. И там, где простой израильтянин приготовит овечку, главный коэн возьмет «быка сына быка цельного для Ашем в хатат».

Хатат – жертва искупления за ошибку, а собственный бык коэна, понятно, гораздо дороже овечки. Мало того: «И приведет быка ко входу Шатра Встречи перед Ашем, и возложит руку свою на голову быка, и зарежет быка перед Ашем» («Вайикра», 4:4). Не втихую, среди товарищей-коэнов, а открыто, в центре походного лагеря (позже – в центре столицы) коэн продемонстрирует свою оплошность и «возложит руку», разъясняя для всех суть своей ошибки. И это отнюдь не мешает ему оставаться главным коэном, он сам зарежет жертву «и возьмет Коэн Помазанный из крови быка, и принесет ее в Шатер Встречи» («Вайикра», 4:5) и проведет все дальнейшие действия, требуемые Торой. Импичмент главного коэна Торой не предусмотрен, а далее «если вся община Исраэля ошибется» («Вайикра», 4:13), то он же будет совершать действия по искуплению ошибки.

Но Тора не ограничивается только духовным лидером народа. Законы ее равно распространяются и на политических лидеров: «Когда Наси провинится, и сделает одну из всех мицвот Ашем Эло’им его, которые не будут делаться, по ошибке, и виновен» («Вайикра», 4:22). Наси – политический лидер, князь колена или администратор области, или царь. «Ашем Эло’им его» – подчеркнуто, что над царем стоит только Ашем Эло’им. Возникает вопрос: а зачем кажущийся повтор? Разумеется, Тора не повторяет зря.

Есть отличие наси, занятого политикой, от коэна, занятого духовными проблемами: главный коэн – человек настолько лишенный своего эго, что его собственная ошибка, во-первых, очевидно неумышленна, а во-вторых, он сразу сам ее увидит, осознает и примет меры. А наси как национальный лидер несет в себе в той или иной мере все человеческие качества, увы, и эгоизм: «Или станет известной ему вина его, которой провинился, и приведет жертву свою: козла из коз, самца цельного» («Вайикра», 4:23). Или наси осознает свою ошибку по прошествии определенного времени, или ему на нее укажут советники, помощники, тот же главный коэн или пророк, как указал царю Давиду пророк Натан на ошибку.

А дальше следует та же процедура искупления ошибки с публичным признанием промаха, только наси приводит для жертвы козла (символ лидера стада), а саму жертву приносит главный коэн. И корона не падает с головы царя, и он остается на троне, и авторитет его только возрастает.

Свет и пепел, или К вопросу о вечном огне

Суббота, 12 апреля 2025 г. – 14 нисана 5785 г.

Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельный раздел «Цав» («Прикажи...»)

«И говорил Ашем Моше сказав: Прикажи Аарону и сынам его сказав: это Тора ола (Закон всесожжения) – она, которая поднимается на костре на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника будет гореть на нем» («Вайикра», 6:1–2). Раздел «Цав» начинается с приказа, а предыдущий – «Вайикра» – с добровольного действия. Это параллель с парой «Трума»–«Тэцавэ» из книги «Шмот»: там, где приношение добровольное, главное действующее лицо – Моше, а где делается по приказу – коэны. Моше обращается к идеальным людям, а коэны занимаются проблематичными: теми, у кого уже отсутствует добровольность. Мы помним, что в книге «Шмот» добровольность относилась к разовому пожертвованию на строительство Мишкана, а приказ – к регулярным, постоянным приношениям в Мишкан, необходимым для его функционирования.

Постоянное действие здесь не только имеется, оно противоречиво. Сказано: «огонь жертвенника будет гореть на нем» очевидно «всю ночь до утра», но дальше мы видим: «И огонь на жертвеннике будет гореть на нем – не погаснет, и разожжет на нем (на жертвеннике) коэн дрова поутру, и разложит на нем ола, и воскурит на нем жиры шламим. Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике – не погаснет» («Вайикра», 6:5–6). Дважды подряд сказано, что огонь «не погаснет», но между ними говорится о его ежеутреннем разжигании. Как? Подробности находим в Устной традиции, зафиксированной в Вавилонском Талмуде (Трактат Йома, 33а).

Верхняя поверхность жертвенника имела размер 5 х 5 локтей, примерно 2,5 х 2,5 м (см. «Шмот», 27:1). Там вполне хватало места для двух костров. Меньший был «служебным», он горел постоянно, даже при движении жертвенника (см. «Шмот», 27:7). Покрытие жертвенника лежало на рогах его (см. «Шмот», 27:2), оставляя место для огня. От него по утрам разжигали больший костер, на котором сжигали жертвы. Из меньшего костра брали угли для воскурения благовоний. Не забывает Тора и определить, когда наступает утро. Должно произойти два события: в течение ночи на большом костре сгорали все жертвы всесожжения предыдущего дня. В знак завершения этой работы один из коэнов очищал от золы и пепла площадку большого костра. Следующий знак наступления утра – восход солнца и принесение коэнами утренней постоянной жертвы.

Другое место постоянного горения – менора, освещающая Мишкан (см. «Шмот», 25:31–40). На ветвях меноры находились семь масляных светильников. После очистки от пепла внешнего жертвенника очищали пять из семи светильников, заправляя их чистым маслом и вкладывая новые фитили, и переносили на них огонь от двух светильников, а затем, после принесения утренней жертвы, очищали оставшиеся два светильника и, заправив их маслом, переносили огонь на них.

Таким образом, от момента сошествия Синайского огня на жертвенник после окончания сооружения Мишкана и до разрушения Первого храма этот огонь не гас. Поднимающийся дым от сгоравших жертв и от воскурений символизировал, в частности, нашу постоянную национальную связь с Творцом.

Ясно, что эта непростая и ежедневно повторявшаяся процедура не могла быть спонтанным творчеством коэнов, а должна была выполняться по инструкции, по приказу.

Остается понять еще один вопрос: для чего мы все, изучая Тору, занимаемся этими специальными проблемами, важными, кажется, лишь для коэнов? На поверхности лежит первый ответ: ни в какой момент времени не оставался горящим единственный источник огня. Вывод: хочешь сохранить – имей резерв: два светильника меноры, например, или резервный жесткий диск компьютера. И второй ответ: хочешь делать много и, по возможности, безошибочно – свяжи себя строгим приказом о порядке постоянных действий. Например, тот, кто готов дать цдаку, когда его специально попросят, – выполняет заповедь, но в большей мере ее выполняет тот, кто ежедневно в определенное время откладывает для этого некую сумму.

Лидер? Кричи!

Суббота в седьмой день Песаха, 19 апреля 2025 г. – 21 нисана 5785 г.

Книга «Шмот» («Имена»), 13:17 – 15:26

Недельный раздел «Бешалах» («Когда послал...»)

Моше 80 лет. Полжизни он провел во дворце Паро, где получил блестящее образование наследного принца. Вторую половину – в доме Итро, где познакомился с началами монотеизма и получил маршрут к месту встречи с Эло‘им.

Одним из компонентов воспитания будущего фараона было самообладание, умение сохранять спокойствие в любой ситуации, говорить не спеша, оценивая каждое слово, которое немедленно запишут, а потом запечатлеют на граните, меди и золоте. И мы видим, что в неожиданном диалоге у горящего куста Моше сохраняет спокойствие и логику речи, даже поняв, с Кем он беседует («Шмот», 3:1–22; 4:1–17). И уже имея полномочия от Эло‘им, Моше остается прежним почтительным зятем, согласующим каждый свой шаг со старшими («Шмот», 4:18). И придя в Египет, Моше (в паре с Аароном) выступает перед старейшинами Израиля, а потом они идут во дворец и от имени Ашем Эло‘им Исраэля требуют (!) от Паро: «Пошли народ мой!» («Шмот», 5:1). Беглое чтение не передает весь драматизм ситуации. Вообще говоря, лишиться головы можно было и за меньший проступок. До Билля о правах оставалось 2500 лет, а до Всеобщей декларации прав человека – почти 3500. Но Моше сохраняет контроль над собой: даже оказавшись в нестерпимой ситуации провала своей миссии («Шмот», 5:21), он спокойно обращается к Ашем (см. «Шмот», 5:22–23) примерно так: «Я сделал всё, что Ты поручил. Проблема не решена. Что делать?».

И дальше, до самого момента Исхода, что бы ни делал Моше, он остается спокойным и с народом, и с Паро, и с Ашем. Он спрашивает, говорит, молится, на равных ведет диалог с Паро, а перед последней казнью даже угрожает ему.

И вот ситуация кардинально меняется. Свершился Исход. Если в Египте шла хорошая или не очень, но налаженная жизнь, а Моше в ней был неким возмутителем спокойствия, то в Ту Самую полночь, когда всё до мельчайших подробностей свершилось, разумеется, по воле Эло‘им, но так, как говорил Моше, и когда он шел, конечно, за Огненным столбом, но во главе всего народа Израиля, самоощущение Моше кардинально изменилось.

Пока Исход идет спокойно, Моше возглавляет громадную колонну, ничего особенного не происходит, ну разве Столб Огненный и Столб Облачный указывают дорогу, никаких изменений в характере Моше мы не замечаем. Только на берегу моря Тростника «подняли сыны Исраэля глаза свои, и вот: Египет движется за ними, и устрашились очень, и возопили сыны Исраэля к Ашем» («Шмот», 14:10). Мы помним, замученные рабы в Египте вопили к Ашем, и теперь всё повторяется. Это не гордый, свободный, вооруженный народ. Это толпа рабов, нарушившая границу поместья и ощущающая ужас предстоящего.

Моше остается внешне невозмутимым, но внутренне он кричит к Ашем, потому что получает ответ: «И сказал Ашем Моше: что ты кричишь ко мне? Говори сынам Исраэля и двинутся!» («Шмот», 14:15).

Всё закончилось хорошо, но возникла новая проблема: «И пришли в Мару, и не могли пить воды из Мары, потому что горькие они. Поэтому назвал имя ее Мара. И жаловались народ на Моше сказав: что мы будем пить?» («Шмот», 15:23–24). Ситуация серьезная: в нашем климате сутки без воды – тяжело, а двое-трое суток – верная смерть. Снова Моше «закричал к Ашем, и указал ему Ашем дерево, и бросил в воды, и усластились воды» («Шмот», 15:25).

Что случилось? Выдержанный, спокойный, вежливый Моше, который вел диалоги и с Паро, и с Ашем, дважды подряд реагирует на проблему не словом, не молитвой, но отчаянным криком. Почему?

И один, и другой берег моря Тростника – это уже не Египет. Здесь, как и везде, присутствует Ашем, но не каждому дано услыхать Его. И для более чем 3,5 млн человек впереди только Моше. И сам Моше это сознает. А лидер только тогда настоящий, когда чувствует проблему каждого как свою личную. И там у Пи А-Херота как тысячи бичей надсмотрщиков разом обожгли спину Моше. И тут в Маре миллионы пересохших ртов выпили его до донышка. Поэтому не слово, не молитва, но крик отчаяния к Ашем. Или помощь придет, или я погибну первым перед Тобой, а следом погибнет и Твой народ (но не наоборот!). Так человек становится национальным лидером.

Скажите, ребе, это кошер?

Суббота, 26 апреля 2025 г. – 28 нисана 5785 г.

Книга «Вайикра» («И воззвал...»)

Недельный раздел «Шмини» («Восьмой»)

До сих пор Тора формулировала только общечеловеческие законы питания. Например: «от всякого дерева сада ешь!» («Берешит», 2:16) или «Всё движущееся, которое живое, вам будет пищей, как зелень травяную дал Я вам всё. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте!» («Берешит», 9:3–4). Вместе могли сидеть за трапезой плиштимский царь Авимелех и наш праотец Ицхак. Но через столетие, в Египте, уже появились какие-то правила сугубо национального питания. Когда премьер-министр Египта Йосэф принимает в своем доме братьев: «И положили ему отдельно, и им отдельно, и Египтянам, которые едят с ним, отдельно, потому что не смогут Египтяне есть с Иврим хлеб, потому что мерзость это для Египта» («Берешит», 43:32).

В нынешнем недельном разделе дается подробное описание того, что евреям можно употреблять в пищу: «И говорил Ашем Моше и Аарону, сказав им. Говорите сынам Исраэля, сказав: это животное, которое ешьте из всего скота, который на земле. Всякий, разделяющий копыто и расщепляющий щелью копыта, поднимающий жвачку из скота – его ешьте. Только этого не ешьте из поднимающих жвачку и разделяющих копыто: верблюда, потому что поднимает жвачку он, а копыто не разделяет – нечист он для вас. И шафана, потому что поднимает жвачку он, а копыто не разделяет – нечист он для вас. И зайца, потому что поднимает жвачку он, а копыто не разделяет – нечист он для вас. И свинью, потому что разделяет копыто она и расщепляет щелью копыто, но она жвачку не отрыгивает – нечиста она для вас. От мяса их не ешьте и к падали их не прикасайтесь – нечисты они для вас» («Вайикра», 11:1–8).

Итак, к кошерным животным относятся те, кто имеет два признака: жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта. Но зачем Тора перечисляет четыре вида животных, имеющих по одному признаку кошерности? Любавичский ребе усматривает в двух признаках кошерности животных два определяющих закона мира людей. Раздвоенность копыт символизирует наличие у человека двух дорог, продолжающих его жизненный путь в любой момент времени, т. е. наличие выбора. Но поскольку человек ограничен в своем восприятии, то и выбор его требует постоянного переосмысления. Об этом и говорит второй из признаков: система из двух и более желудков. Пища, переваренная в верхнем желудке, отправляется в нижний, а после ее переваривания в нижнем… возвращается для еще одного переваривания в верхнем!

Тшува – ключевое слово иудаизма – означает, вопреки расхожему мнению, не исправление совершенных преступлений, а постоянный процесс поиска ответа, возвращение (мысленное) к прошедшему и его новое обдумывание, а как следствие – исправление совершенных ошибок. Практически, с еврейской точки зрения, жизнь и тшува тождественные по внутреннему содержанию понятия.

Попробуем различить оба признака, соотнося их с внутренним и внешним. Собственно, такой подход напрашивается из перечисленных в Пятикнижии четырех исключений. Их некошерность следует из наличия у них лишь одного признака, хотя по логике ее следовало бы вывести из отсутствия у них одного из признаков. Следовательно, наличествующий у них признак является базисным фактором их опасности. Мудрецы трактуют это следующим образом: свинья, протягивающая нам копытца, демонстрирует свою кошерность, провозглашая ненужность внутренней проверки. Как часто, ведомые желанием брать, мы убеждаем сами себя, что вовсе необязательно копать в глубину – и наличия внешних признаков достаточно.

Внешний признак – наличие человеческого облика – еще не превращает Адольфа Эйхмана или доктора Менгеле в людей. Лишь постоянная борьба с самомнением и неизменная готовность ревизовать свою позицию исходя из идеалов, определенных Творцом, задействует внутренний признак и превращает нас в людей.

Талмуд (трактат «Хулин», 59а) приводит следующее соображение: «Если будет обнаружено неизвестное ранее млекопитающее с раздвоенными копытами и неизвестно, жует ли оно жвачку, то оно кошерно, если не относится к семейству свиней». Другое мнение мудрецов: любое млекопитающее с ветвистыми рогами – кошерно. Казалось бы, какая связь? Но за три с лишним тысячелетия, прошедших после дарования Торы, на земле не обнаружено животное, не подходящее под это правило.

Попытка внести «научную» логику в стиле немецкой пословицы «Человек есть то, что он ест» говорит нам о том, что кошерные животные – все травоядные, не хищники. Раздвоенные копыта говорят о пониженной агрессии, жевание жвачки снижает жадность, а ветвистые рога – орудие скорее обороны, чем нападения.

На основе указания Торы «режьте зарезания ваши» и Устной традиции выработаны правила кошерного убоя животных. Главное в них – наименее болезненное умерщвление, максимальное освобождение мяса от крови, тщательная проверка внутренностей животного на предмет обнаружения скрытых заболеваний. Итог: во время европейской эпидемии чумы XIV в., когда смертность в городах достигала 75%, среди евреев она не превышала 5–7%. К сожалению, отсюда пошел навет на евреев – «отравителей колодцев».

Но, как и во многих других случаях, мы исполняем эти заповеди не потому, что наука установила их полезность, и не потому, что их исполнение доставляет нам удовольствие, а потому, что так хочет Он. А стоя у горы Синай, мы обещали «всё, что говорил Ашем – сделаем и услышим (т. е. поймем)!» («Шмот», 24:7).

Подготовил рав д-р Ури Линец (linetsi123@gmail.com).

Использованы материалы книг серии «Тора из Цийона»: новый комментированный перевод Торы (третье издание) и книги «Первые пророки».

Принимаются заказы на книги. Мы рады вашим вопросам и замечаниям.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде