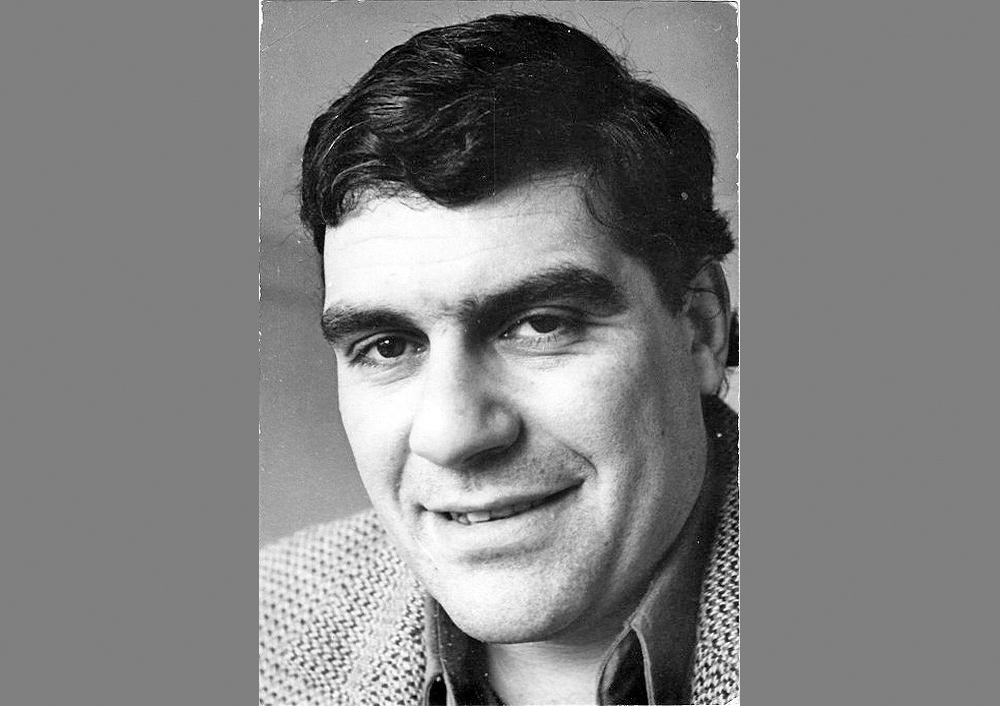

Еврей армянского разлива

80 лет назад родился Сергей Довлатов

Сергей Довлатов

«Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков. Изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу. Потому, что результат всего этого – литература».

Сергей Довлатов

«Евреем армянского разлива» называл Довлатова его друг и товарищ, насмешник и пересмешник, художник и литератор, один из самых остроумных людей «русского» Нью-Йорка Вагрич Бахчанян. Согласитесь – в этом что-то есть.

Еврейская печаль, помноженная на мягкий армянский юмор, сделала Сергея Довлатова таким писателем, каким он был. Хотя сам он в одном из интервью говорил: «…Я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами – он пишет о том, во имя чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет о том, как живут люди».

Рассказчик Довлатов не вписывался в обычные рамки – был не советским и не антисоветским (все-таки) писателем, исповедовал единственную идеологию – сострадания к человеку, заброшенному в мир, в котором абсурд часто перевешивает норму.

Наши

Довлатов был армянином на чистых 50% – мачехи у него не было. О себе говорил: «Я родился в эвакуации, в Уфе. С 1945 г. жил в Ленинграде, считаю себя ленинградцем. Три года жил в Таллине, работал в эстонской партийной газете. Потом меня оттуда выдворили: не было эстонской прописки. Вообще-то мать у меня армянка, отец еврей. Когда я родился, они решили, что жизнь моя будет более безоблачной, если я стану армянином, и я был записан в метрике как армянин».

Так армянином его и записали. «А затем, – продолжал Довлатов, – когда пришло время уезжать, выяснилось, что для этого необходимо быть евреем». Он им стал и уехал из страны в августе 1978 г. И в Нью-Йорке написал повесть «Наши» – о своих еврейских и армянских корнях.

…Он родился в 1941-м, был толстым застенчивым мальчиком. В 1944-м семья переехала в Ленинград. Жили бедно, мама бросила театр, пошла служить корректором. Сказать, что работа была ответственной, – ничего не сказать: за незначительную ошибку могли выгнать, ну а если ошибешься в партийных документах и постановлениях или вместо «коммунисты обсуждают решения партии» вдруг чертом выскочит «коммунисты осуждают», могли и расстрелять. Но грамматику она знала в совершенстве – ошибок не пропускала, и всё обошлось.

Старший Довлатов был режиссером, работал в академическом театре с корифеями тогдашней сцены Толубеевым и Черкасовым. Но когда власти обнаружили, что инородцы засели всюду и везде, и стали с ними бороться, из театра выгнали: еврей, младший брат Леопольд сбежал за границу, отца Исаака расстреляли.

Короче, обычная советская жизнь послевоенных годов. Семейная жизнь не складывалась, и вскоре родители разошлись. А сына призвали в армию – не просто в армию, а во внутренние войска. Которые охраняли колонии, да не где-нибудь, а в Республике Коми, в которой в сталинские времена были самые страшные лагеря ГУЛАГа, а в хрущевские – колонии для воров, убийц и прочих уголовников. Первые рассказы о своей службе надзирателем в поселке Чиньяворык Довлатов напишет 1965–1968 гг. Книга увидит свет в 1982-м в Америке, в издательстве Игоря Ефимова «Эрмитаж».

Зона

О том, чтобы напечатать книгу в Советском Союзе, даже речи не заходило. Но ему отказывали издатели и на Западе – лагерная тема исчерпана, достаточно одного «ГУЛАГА» – после Солженицына тема закрыта, читатель устал и требует другой литературы. Довлатов пытался объяснить – он не Солженицын, но это нисколько не отнимает у него права на существование. Тем более что автор «Архипелага» описывает политические лагеря, а он – уголовные. И в письме к своему старому знакомому еще по Ленинграду, писателю и издателю Игорю Ефимову, мысль продолжил: «Солженицын был заключенным. Я – надзирателем. По Солженицыну лагерь – это ад. Я же думаю, что ад – это мы сами... Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын – великий писатель и огромная личность. И хватит об этом…» Далее Довлатов говорил о характере своей «Зоны» и том, как фотографировал рукопись на микропленку, чтобы переправить ее на Запад.

Главный мотив повести, зона на Колыме, – всего лишь отражение зоны за колючей проволокой: «По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир. Мы говорили на одном, приблатненном языке. Распевали одинаковые сентиментальные песни. Претерпевали одни и те же лишения.

Мы даже выглядели одинаково… были очень похожи и даже – взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы».

Соло на ундервуде

Пожилой зэк рассказывал: «А сел я при таких обстоятельствах. Довелось мне быть врачом на корабле. Заходит как-то боцман. Жалуется на одышку и бессонницу. Раздевайтесь, говорю. Он разделся. Жирный такой, пузатый. Да, говорю, скверная у нас, милостивый государь, конституция, скверная... А этот дурак пошел и написал замполиту, что я ругал советскую Конституцию».

Компромисс

В Америке, куда он эмигрировал в 1978-м, «армянин» Довлатов вспоминал, кем ему только не приходилось быть в Советском Союзе – и стилягой, и «жидовской мордой», и «агентом сионизма», и «фашиствующим молодчиком». Разумеется, и моральным разложенцем, а отсюда всего лишь один шаг к «политическому диверсанту». Но больше всего его удивляло, что сына армянки и еврея в Эстонии однажды заклеймили в печати как «эстонского националиста».

В Таллин из Ленинграда он уехал в 1972-м – на берегах Невы его не печатали, тлела надежда, что на южном берегу Финского залива жизнь наладится, что удастся «пробить» свои рассказы, которые упорно отвергались обеими столицами, в печать.

Поначалу для получения таллинской прописки он работал кочегаром, затем его взяли внештатником в самую партийную из всех эстонских газет – «Советская Эстония» (орган самого ЦК) – маленькой, но гордой республики, чей народ, по сути, даже через десятилетия так и не оправился от присоединения к огромной русской державе и так и не стал советским.

Об эстонской жизни он напишет честную и откровенную повесть «Компромисс» – 12 новелл-«компромиссов», в которой расскажет о своей работе в самой партийной газете, и о тех нравах, которые царили в редакции, и о требованиях, доходящих до абсурда. В первом «компромиссе» редактор выговаривает ему за «грубую идеологическую ошибку»: оказывается, в заметке страны соцлагеря должны быть указаны в начале списка, причем перечислять их надо не по алфавиту, а в порядке политической близости к СССР. В пятом «компромиссе» главный дает задание подготовить репортаж о 400-тысячном жителе, который должен появиться на свет в Таллине. Но ребенок должен быть полноценным, «ничего ущербного и мрачного, полный комплект родителей» и, самое главное, – правильной национальности, потому что всех «рабиновичей», готовых при первой же возможности бросить «горячо любимую родину», для газеты нужно согласовывать.

Постепенно после всего этого советского абсурда созревает решение остановиться: «В этой повести нет ангелов и нет злодеев... Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует. Кто-то идет на уступки, кто-то становится изгоем… Хотя если не все, то большинство, по крайней мере, раз в жизни шли на эту „сделку“, подчинялись обстоятельствам, прогибались и поступали не по совести. Но здесь главное – вовремя остановиться, иначе…»

Иначе – не случилось.

Он остановился, все бросил и ушел. Тем более что не получилось с книгой рассказов «Пять углов», которую он написал между «компромиссами» и которую в издательстве назвали лучшей из всех, что побывали на редакторском столе за последние годы. Но… взяли знакомого, подписавшего петицию в ООН с требованием независимости Эстонии, которому он дал ее на прочтение, и судьба приятеля и книги были решены: приятель со своими требованиями отправился куда надо, рукопись из КГБ, который не имел к ней никаких претензий, перекочевала в цензуру – пусть разбирается. Цензура разобралась… и запретила.

В редакции «Советской Эстонии» решили держаться от греха подальше и талантливого, но неудобного журналиста попросили написать заявление «по собственному». Он написал и… вернулся в Ленинград.

Через несколько лет по израильской визе он уедет в Нью-Йорк. В 1981-м издаст «Компромисс» у своего приятеля Григория Поляка в «Серебряном веке». Годом раньше в издательстве «Третья волна» в Париже увидят свет записные книжки «Соло на ундервуде». Там есть такая блестящая миниатюра, которая говорит об эстонской советской жизни больше, чем десяток разоблачительных романов: «Тамара Зибунова приобрела стереофоническую радиолу „Эстония“. С помощью знакомых отнесла ее домой. На лестничной площадке возвышался алкоголик дядя Саша. Тамара говорит: „Вот, дядя Саша, купила радиолу, чтобы твой мат заглушать!“ В ответ дядя Саша неожиданно крикнул: „Правду не заглушишь!“».

Заповедник

В Ленинграде он долго мыкался в поисках работы, «положительный и благожелательный друг» Яков Гордин посоветовал устроиться в Михайловском. Довлатов совету последовал: Михайловское в те времена зачастую служило пристанищем для ленинградских интеллектуалов, перебивавшихся случайными заработками, а в заповеднике в месяц набегало приблизительно 200–250 рублей.

Гордин вспоминал: «Конечно, от советской власти уйти было нельзя, но на какое-то время устраниться от нее удавалось… Думаю, это был хороший период в жизни Сережи, несмотря на все сложности. К тому же это дало ему возможность написать книгу „Заповедник“».

Действительно, это были хорошее место и время, чтобы в очередной раз разобраться в себе и своих проблемах: рассказы не печатают, из Союза журналистов исключили, в семье не все ладно. И написать книгу, в которой он со свойственным ему юмором и печалью, разговорным стилем, не претендующим на особые изыски, расскажет о переживаемом экзистенциальном кризисе.

«Заповедник» он издаст через год после «Зоны» все у того же Игоря Ефимова в «Эрмитаже». Из зоны Борис Алиханов, аlter ego Довлатова (и в «Зоне», и в «Заповеднике» он главный герой и рассказчик), попадает в заповедник – из вохры в Коми, где служил в лагере, в экскурсоводы в Михайловское, где Пушкин отбывал ссылку. Это в Михайловском было сочинено «Я помню чудное мгновенье…». И каково же было его удивление, когда он узнает, что «аллея Керн» – просто аллея и никакого отношения к Анне Керн не имеет.

Были и другие открытия: театральные декорации, где за дух «пушкинских мест» отвечают войлочные бакенбарды привокзального официанта; где в музее вместо пушкинского прадеда Абрама Ганнибала висит загоревший русский генерал; где экскурсоводы говорят штампами из двоечных школьных сочинений. «Заповедник» покинет с мыслью, что «любовь к березам торжествует за счет человека. И развивается как суррогат патриотизма».

В «Соло на ундервуде» напишет: «В Пушкинских Горах туристы очень любознательные. Задают экскурсоводам странные вопросы: „Кто, собственно, такой Борис Годунов?“, „Бывал ли Пушкин в этих краях?“, „Была ли А. П. Керн любовницей Есенина?“».

Ремесло

В ленинградский детский журнал «Костер» он устроился на время, пока литсотрудник Галина догуливала декретный отпуск. Знакомый детский писатель Валерий Воскобойников предложил ее заменить. Довлатов согласился без всякой надежды: был уверен, что не возьмут – орган ЦК комсомола, а у него такое «эстонское пятно» на биографии… Но взяли, три недели думали и взяли. Обком не возражал.

Когда пришел в редакцию, спросил, кого опасаться. Ответ был настолько же кратким, насколько предсказуемым: всех. Люди как люди, говорил, правда по другому поводу, герой булгаковского романа некто Воланд.

Тем не менее особых пакостей в редакции не делали, да и главный – детский писатель Сахарнов – был обаятельным человеком, что скрашивало некоторые пороки. Хотя в этом «Костре», если выражаться метафорически, «искры (хорошие рассказы, повести и стихотворения) гасли на лету» – в редакции считали, что надо печатать нужных людей.

Сахарнов – Довлатову: «Вы эту рукопись читали?» – «Читал». – «Ну и как?» – «По-моему, дрянь». – «Знаете, кто автор?» – «Не помню. Какой-то Володичев. Или Владимиров». – «Фамилия автора Рамзес». – «Что значит Рамзес?! Не пугайте меня!»…

Короче, выясняется, что Рамзес ведает заграничными командировками в ленинградском отделении Союза писателей, а Владимиров – его псевдоним, и рукопись надо переписать, а «мы вам заплатим аккордно из спецфонда „Литобработка мемуаров деятелей революции“».

Рамзеса напечатали, Галина вернулась из декретного отпуска, и пришло время Довлатову распрощаться с «Костром»: «Прощай, „Костер“! Прощай, гибнущий журнал с инквизиторским названием! Потомок Джордано Бруно легко расстается с тобой...».

Превращая безграмотные рукописи для «Костра» если не в несгораемые, то, по крайней мере, в тлеющие, он писал рецензии для ленинградских взрослых журналов «Нева» и «Звезда» и пытался опубликовать не только в Ленинграде, но и в Москве свои рассказы. И везде получал отказ. Если не от знакомых сотрудников журналов, то примерно такого содержания: «Уважаемый товарищ Довлатов! Из ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако как автор вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими вашими произведениями. Обязательно присылайте. Желаем всего самого доброго». А если от знакомых, то такого: «Дорогой Сережа! Твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности. Рукопись возвращаем. Ждем твоих новых работ... Твой Арик Лерман». И тогда ничего иного не оставалось, кроме как отправить их на Запад – в «Континент» Владимиру Максимову, во «Время и мы» Виктору Перельману. Которые охотно печатали неизвестного ленинградского автора.

А с Воскобойниковым, с которым Довлатов приятельствовал с конца 1960-х, встречался уже не в редакции, а дома или в компаниях. Где про этого детского писателя любили рассказывать такую историю, запечатленную в «Соло на ундервуде»: «Писателя Воскобойникова обидели американские туристы. Непунктуально вроде бы себя повели. Не явились в гости. Что-то в этом роде. Воскобойников надулся: „Я, – говорит, – напишу Джону Кеннеди письмо. Мол, что это за люди, даже не позвонили“. А Бродский ему и говорит: „Ты напиши «до востребования». А то Кеннеди ежедневно бегает на почту и все жалуется: «Снова от Воскобойникова ни звука!..»“».

Новый американец

Каждый второй советский журналист или писатель, попадая на Запад, мечтал издавать газету. В лучшем случае – журнал. Не у всех это получалось. В Советском Союзе не было свободы, но не надо было думать о печатном станке и, самое главное, – о деньгах. Если выражаться современным языком, спонсором было государство. Которое заботилось обо всем, что было необходимо для издания любого советского (подчеркиваю – советского) СМИ, но исповедуя старый российский принцип: держать и не пущать, то бишь осуществляя жесточайшею цензуру.

На Западе была свобода: покупай типографию, регистрируй свое издание и плыви в перенасыщенном конкурентном печатном – английском, немецком, французском – мире. Но… у эмигрантов из Москвы, Киева или Ленинграда, журналистов и писателей, не было денег. Приходилось искать спонсоров. Которые, прежде всего, задавались вопросом (если употреблять русскую пословицу), а стоит ли овчинка выделки. Чаще всего – не стоила. Но Борису Меттеру, избранному президентом газеты, спортивным журналистам Евгению Рубину и Александру Орлову, писателю Сергею Довлатову, литераторам Петру Вайлю и Александру Генису, составившим ее редакцию, повезло: спонсоры нашлись, деньги дали, оставалось сделать хорошую русскую газету для третьей волны эмиграции.

Это они умели и газету сделали. Купили помещение, бумагу, техническое оборудование. И окунулись в этот бизнес. Это в Советском Союзе газета, как учил Ленин, была и коллективным пропагандистом, и коллективным агитатором, и коллективным организатором. В свободном мире, какой бы газета ни была – общественно-политической, развлекательной, юмористической, «желтой» еt сetera, – она должна была приносить прибыль.

«Новый американец» поначалу прибыль приносил. Потому что писал о том, что интересно, извините за тавтологию, новым американцам. А поскольку среди этих новых американцев подавляющее большинство составляли советские евреи, газета вскоре превратилась из русской в еврейскую. Но, как вы понимаете, на русском языке. Потому что мало кто из третьей волны эмиграции настолько хорошо владел английским, что мог, сидя где-то в Бруклине или Квинсе, потягивая джин-тоник и затягиваясь хорошей кубинской сигарой, почитывать «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк Таймс».

Еженедельный 48-страничный «Американец» просуществовал два года. А потом начались проблемы – и деловые, и личного порядка. Все-таки все они были больше литераторами, нежели деловыми людьми. Ну и, кaк всегда в одной редакции, где собирается больше двух талантливых и амбициозных людей, возникают обиды, колкости в адрес друг друга и неумение выстраивать личные отношения. Последний, 111-й номер еженедельника вышел в марте 1982 г.

Соло на IBM

«Дело происходило в газете „Новый американец“. Рубин и Меттер страшно враждовали. Рубин обвинял Меттера в профнепригодности. (Не без основания). Я пытался быть миротворцем. Я внушал Рубину: „Женя! Необходим компромисс. То есть система взаимных уступок ради общего дела“. Рубин отвечал: „Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Меттер приползает на коленях из Джерси-Сити. Моет в редакции полы. Выносит мусор. Бегает за кофе. Тогда я его, может быть, и прощу“».

Могила Довлатова на кладбище Маунт-Хеброн в Нью-Йорке© WIKIPEDIAr

Об антисемитизме, российском государстве и приличных людях

Одно время Довлатов работал литературным секретарем у Веры Пановой. В 1938-м ее мужа Бориса Вахтина расстреляли как «участника антисоветской террористической организации». Другой ее муж, Давид Дар, в 1960-х защищал Бродского, в 1970-х уехал в Израиль. Советскую власть Вера Федоровна, скажем так, недолюбливала. В своих записных книжках Довлатов пишет о ней с симпатией и уважением. И приводит один из разговоров, из которого можно понять, каким человеком была Панова: «Беседовали мы с Пановой. „Конечно, – говорю, – я против антисемитизма. Но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди“. – „Это и есть антисемитизм“, – сказала Панова. – „?“ – „То, что вы говорите, это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать достойные люди“».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство