Октябрь: фигуры, события, судьбы

Яков Бернштейн-Коган

1 октября 1859 г. в Кишиневе в семье купца второй гильдии Мотла Вольковича Бернштейн-Когана и его второй жены Двойры родился сын – будущий видный еврейский общественный деятель Яков Матвеевич Бернштейн-Коган.

Изучал медицину в Петербурге и Дерпте, где в 1890 г. получил степень доктора медицины, после чего вернулся в Кишинев и открыл медицинскую практику. В годы обучения в Дерптском университете под впечатлением волны еврейских погромов на юге России увлекся палестинофильством.

На I Сионистском конгрессе в 1897 г. в Базеле был избран уполномоченным по созданию сионистских организаций в России. В 1897–1901 гг. возглавлял в Кишиневе бюро по связям между сионистскими организациями в различных городах России, затем переехал в Харьков.

В 1901 г., накануне V Сионистского конгресса в Базеле, стал основателем и идеологом Демократической фракции во Всемирной сионистской организации (ВСО). Фракция, просуществовавшая до 1904 г. и ориентировавшаяся главным образом на молодежь, противопоставляла себя лидеру движения Теодору Герцлю, стояла на демократических и антиклерикальных позициях и привлекала внимание к вопросам кооперативного хозяйствования, поселенческой деятельности и культурно-воспитательной работы. Бернштейн-Коган стал одним из организаторов и руководителей Конференции сионистской демократической молодежи, открывшейся накануне V съезда ВСО, а на самом конгрессе возглавил оппозицию т. н. «плану Уганды».

© WIKIPEDIA

До 1907 г. Бернштейн-Коган работал в Харькове, в 1902 г. был избран уполномоченным I и II еврейских молитвенных обществ города, избирался выборщиком по кадетскому списку в I и II Государственные думы. На VII Сионистском конгрессе в 1905 г. вошел в состав правления ВСО и Центрального комитета сионистской организации России.

В 1907 г. поселился в Палестине, работал врачом в Нижней Галилее и Петах-Тикве, стал первым окружным врачом еврейских колоний в стране. В 1908 г. был одним из основателей Объединения врачей Земли Израиля. В 1910 г. вернулся в Кишинев, был гласным городской думы, участвовал в подготовке VII съезда российских сионистов в 1917 г. в Петрограде.

В 1925 г. вновь поселился в Палестине, где проживала его дочь; в сентябре 1926 г. стал посланцем «Джойнта» в еврейских земледельческих колониях Украины, работал врачом в еврейских сельхозпоселениях в Крыму. Умер 12 мая 1929 г. в Днепропетровске.

Владимир Гусинский

6 октября 1952 г. в Москве в еврейской семье Александра Савельевича и Лилии Яновны Гусинских родился сын – будущий российский предприниматель и медиамагнат Владимир Александрович Гусинский.

В 1969 г. поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности, но был отчислен и после службы в армии окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В первой половине 1980-х был известен как режиссер театральных спектаклей и массовых зрелищ. В годы перестройки ушел из режиссуры в предпринимательскую деятельность, основал ряд кооперативов. В 1992 г. создал группу «Мост» и «Мост-банк». В 1990-е гг. создал и развивал несколько значительных российских СМИ, включая телеканалы НТВ и ТНТ, радиостанцию «Эхо Москвы», газету «Сегодня», журналы «Итоги», «Караван историй» и «7 дней». В 1997 г. объединил свои медиаактивы в группу «Медиа-Мост».

В январе 1996 г. был избран президентом Российского еврейского конгресса. Ему был вручен диплом Союза журналистов «За открытость в отношении с прессой, за заслуги в правовой и социальной защите журналистов». В январе 2000 г. был избран вице-президентом Всемирного еврейского конгресса от Восточной Европы и России.

В конце 1990-х Гусинский вступил в конфликт с администрацией президента Путина из-за разногласий в формировании редакционной политики НТВ и других медиа. В июне 2000 г. был арестован по обвинению в мошенничестве, но вскоре освобожден под подписку о невыезде. Впоследствии покинул Россию, эмигрировал в Испанию, а затем в Израиль. В 2001 г. «Медиа-Мост» был вынужден продать свои активы «Газпром-медиа». Но и после продажи компании Гусинского продолжили поставлять сериалы для российского телевидения (к 2019 г. фирмы Гусинского выпустили на российские экраны 13% сериалов, когда-либо получавших прокатные удостоверения).

В 2001 г. основал телеканал RTVI, который в 2012 г. продал бывшему гендиректору канала «Звезда» Р. Соколову. В 2015 г. бизнесмен вел с «Газпром-медиа» переговоры о продаже своих российских активов, но, по некоторым данным, сделку не одобрили в Кремле, так что в 2017 г. ряд принадлежащих Гусинскому компаний начали процедуру банкротства.

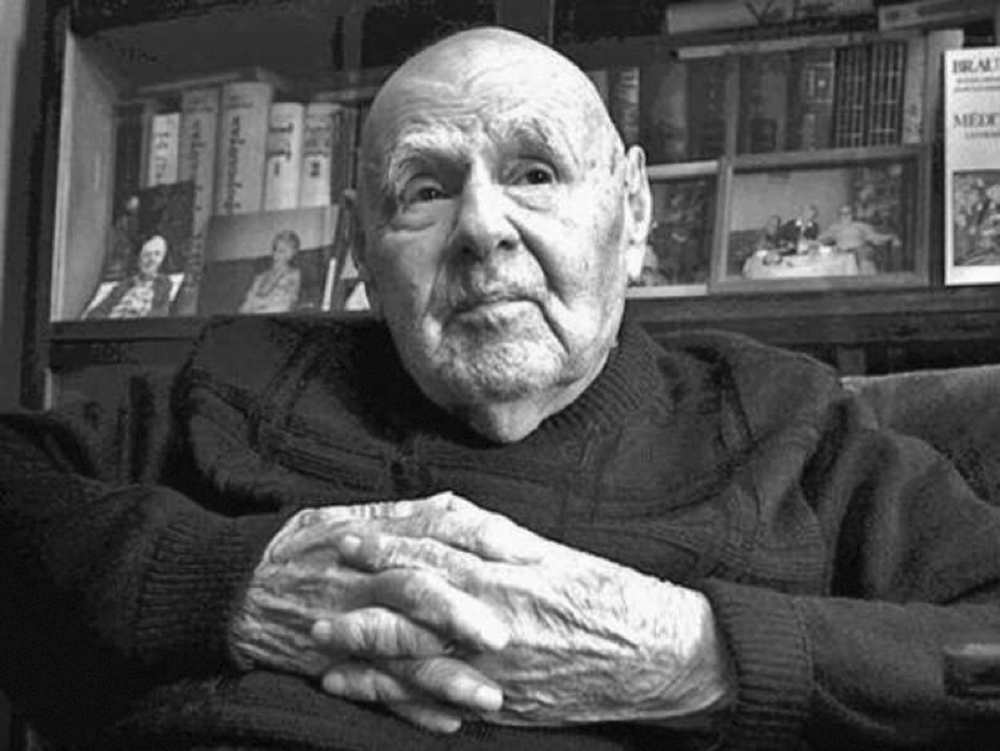

Исаак Фильштинский

7 октября 1918 г. в Харькове в еврейской семье инженера Моисея Исааковича Фильштинского и его жены родился сын – будущий советский и российский историк-востоковед, арабист, литературовед, филолог Исаак Моисеевич Фильштинский.

Спустя два года после рождения сына семья переехала в Москву. Окончил спецшколу с углубленным изучением немецкого языка, а в 1941 г. – отделение археологии исторического факультета Московского института философии, литературы и истории, где подружился с П. Коганом, Д. Самойловым, Е. Мелетинским, Г. Померанцем, Л. Лунгиной.

Во время войны был направлен на специальные курсы военной подготовки, откуда его как полиглота направили в Военный институт иностранных языков на изучение китайского языка, но спустя две недели перевели на арабское отделение, которое он окончил в 1946 г., после чего, пройдя аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по истории Египта времен экспедиции Наполеона.

© Wikipedia / Олег Климов, Liberty.SU

В 1949 г., будучи преподавателем Военного института иностранных языков, был арестован и осужден на десять лет лагерей за «разжигание национальной вражды». В 1955 г. освобожден по амнистии, в 1957 г. реабилитирован. Был участником диссидентского движения, занимался самиздатом лагерных произведений А. Солженицына.

В 1960-е гг. Фильштинский принимал участие в написании «Советской исторической энциклопедии». В 1968 г. вместе с супругой написал письмо Косыгину в защиту Гинзбурга и был отстранен от преподавательской работы в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. В 1978 г. после обыска на квартире с изъятием самиздатской литературы уволен из Института востоковедения новым директором Е. Примаковым.

В 1980-х гг. принимал участие в написании фундаментального 8-томного труда «История всемирной литературы». В дальнейшем, еще находясь в опале, получил заказ от издательства «Наука» на написание истории средневековой арабской литературы. С 1992 г. снова стал преподавать в ИСАА, где в 1993 г. защитил докторскую диссертацию. Умер в Москве 18 октября 2013 г.

Давид Вольфсон

9 октября 1855 г. в местечке Дорбяны Тельшевского уезда Ковенской губернии (ныне Литва) в семье меламеда Айзика Вольфсона и его жены Фейги родился сын – будущий деятель раннего сионизма Давид Вольфсон.

Получил традиционное еврейское образование. В 14 лет родители отправили его с братом в Мемель (в то время Восточная Пруссия) во избежание призыва в русскую армию. Там Вольфсон познакомился с еврейскими общественными деятелями, от которых почерпнул идеи о возвращении еврейского народа в Землю Израильскую. В 1887 г. перебрался в Кёльн, где в 1894 г. основал секцию движения «Ховевей Цион».

В Германии Вольфсон познакомился с новаторскими сионистскими идеями Теодора Герцля. Их личная встреча состоялась в 1896 г., и Вольфсон, к тому моменту успешный лесопромышленник, предложил Герцлю финансовую помощь. Он также занял сторону Герцля с его доктриной политического сионизма в спорах с традиционными палестинофилами на Бингенском съезде немецких сионистов в 1897 г. В процессе подготовки I Всемирного сионистского конгресса Вольфсон выдвинул два предложения, наложивших отпечаток на дальнейшую историю сионизма: принять в качестве эмблемы движения бело-голубое полотнище и дать членскому взносу название «шекель». После конгресса возглавил работу по основанию Еврейского колониального банка и стал его директором.

Вольфсон сопровождал Герцля на его встречах с германским кайзером Вильгельмом II и властями Османской империи. Их отношения стали настолько близкими, что Герцль перед смертью назначил Вольфсона опекуном своих детей. За несколько лет до кончины Герцль вывел Вольфсона в образе Давида Литвака в своем романе «Альтнойланд».

После смерти Герцля Вольфсон сохранил за собой роль одного из лидеров сионистского движения. На VII Сионистском конгрессе он возглавил Всемирную сионистскую организацию и до 1911 г. оставался председателем Всемирного сионистского конгресса, продолжая политику Герцля. После неудачи своей попытки примирить политических сионистов с «практическими» и в связи с ухудшением состояния здоровья Вольфсон на X Сионистском конгрессе сложил с себя полномочия председателя, сосредоточившись на работе в экономических структурах сионистского движения.

Скончался в Бад-Хомбурге в сентябре 1914 г. В 1952 г. его прах был перевезен в Израиль и захоронен рядом с останками Теодора Герцля. Архив Вольфсона хранится в Национальной библиотеке Израиля, старое здание которой было построено на завещанные им средства. В 1937 г. в память о Давиде Вольфсоне кибуц Тель-Амаль был переименован в Нир-Давид.

Леонид Эрман

12 октября 1926 г. в Москве в еврейской семье экономиста Иосифа Гилелевича Эрмана и художника-технолога Рашели Израилевны Гиршович родился сын – будущий советский и российский театральный деятель, один из основателей театра «Современник» Леонид Иосифович Эрман.

С 1945 по 1951 г. служил армии, где участвовал в самодеятельности, занимаясь постановкой и оформлением спектаклей. По окончании службы поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ, который окончил в 1956 г. В том же году совместно с О. Ефремовым и единомышленниками участвовал в создании театра «Современник». С 1958 г. работал заведующим художественно-постановочной частью театра, позже – его директором-распорядителем.

© WIKIPEDIA

В 1976 г. вслед за Ефремовым перешел во МХАТ. На годы его работы выпали масштабная реконструкция здания в Камергерском переулке и разделение труппы театра. Одновременно, с 1960 г. более 20 лет преподавал курс «Экономика театра» в Школе-студии МХАТ.

В 1989 г. по просьбе Галины Волчек Эрман вернулся в «Современник», где прослужил еще четверть века. С 2012 по 2018 г. по приглашению Олега Табакова работал помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова, закончив трудовую деятельность в возрасте 92 лет. Скончался 7 января 2023 г. на 96-м году жизни в Москве.

Исаак Халатников

17 октября 1919 г. в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина) в семье торговца тканями Меера Исааковича Халатникова и его жены, портнихи Таубы Давыдовны, родился сын – будущий советский и российский физик-теоретик Исаак Маркович Халатников.

Окончив семилетнюю школу на украинском языке, в 1933 г. продолжил учебу в десятилетней школе, вновь с обучением на украинском языке. В 1941 г. окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности «Теоретическая физика». Будучи студентом, начал сдавать экзамены по теоретическому минимуму Льву Ландау, который пригласил его стать своим аспирантом.

С началом войны был направлен на учебу в одну из военных академий Москвы, где окончил курс и получил назначение в московский зенитный полк ПВО. В 1944 г. был зачислен в аспирантуру Института физических проблем АН СССР, в 1945 г. демобилизовался. Свою научную карьеру начал в 1946 г. с должности младшего научного сотрудника. В конце 1940-х – начале 1950-х работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия, за что был награжден Сталинской премией (1953).

Большое влияние оказала на Халатникова совместная работа с Ландау. C 1965 по 1992 г. – директор созданного им Института теоретической физики им. Ландау АН СССР (затем – почетный директор). Доктор физико-математических наук, академик АН СССР, иностранный член Лондонского королевского общества, профессор МФТИ.

Скончался 9 января 2021 г. в Черноголовке на 102-м году жизни. В связи со 100-летием со дня рождения Халатникова средней школе № 75 в Черноголовке присвоено его имя. В 2022 г. в Черноголовке был открыт сквер имени Халатникова.

Виталий Лазаревич Гинзбург шутливо вспоминал, как некий партийный чиновник с досадой говорил: «Среди великих советских физиков одни евреи: Иоффе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшуллер, Мигдал, Гинзбург… Хорошо, что есть хоть один русский – Халатников!» На что ему ответили: «Да, только Исаак Маркович и остался».

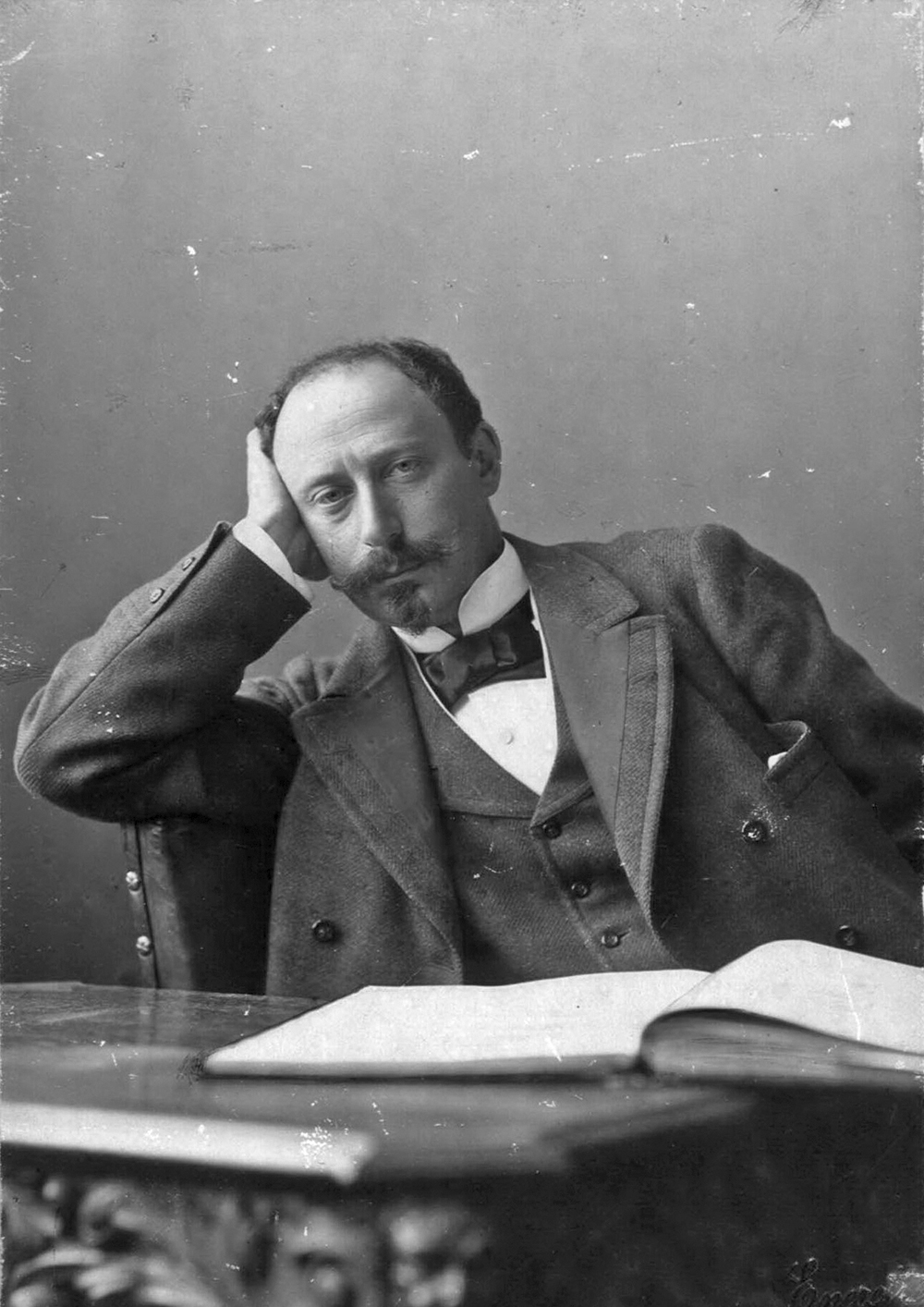

Эдвард Брандес

21 октября 1847 г. в Копенгагене в еврейской семье родился будущий датский политический, государственный и общественный деятель, писатель и издатель Карл Эдвард Коген Брандес.

Изучал сравнительную филологию в Копенгагенском университете и стал специалистом персидского и санскритского языков, однако прирожденный драматический талант побудил его посвятить свои силы литературе. Первыми его произведениями были две драмы, переведенные с санскритского языка. За ними последовал ряд небольших оригинальных драм, а также статей по художественной критике.

© Wikipedia

В конце 1870-х Брандес неожиданно оставил литературную деятельность и активно занялся политической агитацией, сделавшись одним из лидеров партии Радикальная Венстре. В 1880 г. был избран в парламент в качестве радикального демократа. С 1906 по 1927 г. был членом ландстинга Дании – местного административного органа.

Будучи членом парламента, издавал политический журнал, который был одним из официальных органов крайней левой фракции. Открыто проповедуемый им атеизм послужил поводом к скандалу в стенах парламента: когда Брандес был избран, президент поднял вопрос о том, можно ли согласно Конституции приводить к присяге депутата, публично заявлявшего себя атеистом. Брандес протестовал против вмешательства парламента в религиозные убеждения депутатов, выразив, однако, готовность подчиниться общепринятым правилам. С избранием его в парламент возобновилась и его литературная деятельность: выпущенная им в 1880 г. характеристика датского театра и искусства имела огромный успех; успех не менее шумный выпал и на долю его серии очерков, посвященных зарубежному театру и искусству. Перу Брандеса принадлежит большое число драм и комедий, отличающихся глубиной психологического анализа. Многие из его пьес ставились не только в датских театрах, но и за границей. Он доктор восточной филологии. Дважды (с октября 1909-го по июль 1910 г. и с июня 1913-го по март 1920 г.) был министром финансов Дании.

Некоторое время был соиздателем ежедневной демократической газеты Morgenbladet, затем принимал активное участие в изданиях сочинений своего брата, а с 1902 г. редактировал ежедневную газету Politiken. Скончался 20 декабря 1931 г. в Копенгагене.

Инна Гофф

24 октября 1928 г. в Харькове в семье врача Иeзекииля (Анатолия) Ильича Гоффа и преподавательницы французского языка в Военном институте иностранных языков Зои Павловны Беркман родилась дочь – будущая советская поэтесса и прозаик Инна Анатольевна Гофф.

В июле 1941 г. эвакуировалась с матерью, бабушкой и семьей отца в Казань, позднее переехала с матерью к отцу, который работал в эвакогоспитале в Томске. Работала няней в госпитале. О пережитых в Томске нелегких годах военного тыла рассказала в ряде повестей и рассказов. После освобождения Крыма отец был направлен в эвакогоспиталь в Евпаторию, где семья жила около года до его демобилизации. С 1952 г. родители жили в Воскресенске, где отец работал заведующим туберкулезным диспансером городской больницы.

После войны Инна поступила в Литературный институт им. Горького на семинар поэта Михаила Светлова, затем сменила направление и перешла на семинар к прозаику К. Паустовскому. Мужем Инны Гофф со времен учебы в Литературном институте был поэт Константин Ваншенкин. По его словам, у них в семье был «свой, семейный союз писателей».

Первый успех пришел к ней в 1950 г. На Первом Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей Инна Гофф получила первую премию за повесть «Я – тайга». Не меньший интерес вызвала и повесть «Биение сердца» (1955). Вскоре вышла ее книга «Точка кипения» (1958), в которой рассказывается о работниках подмосковного химкомбината. В 1960 г. был напечатан большой рассказ «Северный сон», в 1961-м – цикл «Очередь за керосином», в 1963-м –роман «Телефон звонит по ночам». В них воспроизведены детские и юношеские впечатления о нелегких военных годах. Инна Гофф мастерски владела жанрами рассказа и повести. Череда образов, живых человеческих характеров проходит в ее произведениях «Чарли, брат Мани» (1967), «Медпункт на вокзале» (1976). Инна Гофф писала о нелегком, но прекрасном мире, в котором живут ее герои. При этом в каждом ее произведении проявляются чувство юмора, необычность, непосредственность взгляда, неподдельный интерес. От истинно народных образов, от ярких речевых особенностей автор переходит к элегантной, элитарной прозе (цикл «Рассказы-путешествия», «Как одеты гондольеры», «На семи мостах», «Знакомые деревья»).

Сменив в молодости свой поэтический путь на прозу, Гофф всё же не перестала писать стихи. Долгое время – «для себя». Лишь благодаря М. Бернесу, Я. Френкелю, Э. Колмановскому и А. Пахмутовой появились песни и романсы на стихи Инны Гофф «Ветер северный», «Август», «Когда разлюбишь ты», «Я улыбаюсь тебе», «Русское поле». Романс «И меня пожалей» («Страдание», 1973) получил известность в исполнении Анны Герман.

Инна Гофф скончалась 26 апреля 1991 г. в Москве. В 2007 г. в подмосковном городе Воскресенске ее именем была названа улица, а на доме, в котором жила семья Инны Гофф, установлена мемориальная доска.

По материалам энциклопедических источников

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

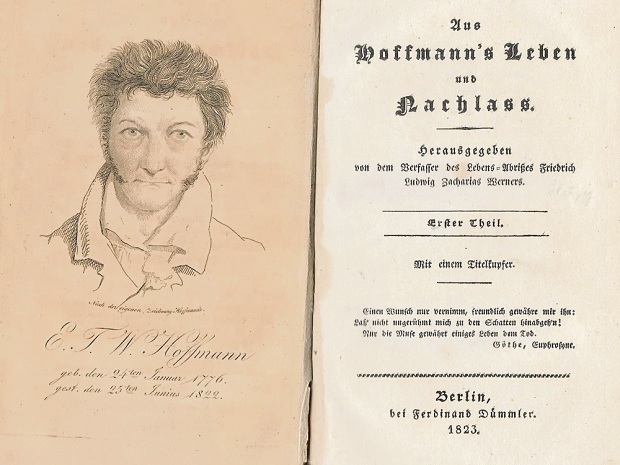

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника