Ноябрь: фигуры, события, судьбы

Анна Лисянская

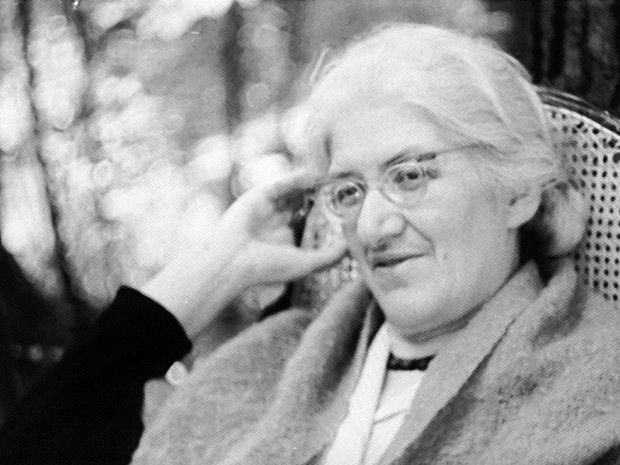

1 ноября 1917 г. в Николаеве в семье директора еврейского театра Шмуль-Герша Лисянского и актрисы Хаи-Соры Дышлис родилась дочь – будущая советская, российская и израильская актриса Анна Лисянская.

С шести лет она играла в театре отца, в том числе в спектаклях по рассказам Шолом-Алейхема. В 1932 г. поступила в театральную студию при Киевском ТЮЗе, которую окончила в 1936 г. Ее взрослый сценический дебют состоялся в только что созданном Киевском театре музыкальной комедии. В 1936–1938 гг. играла в Николаевском ТЮЗе, затем в Театре юного зрителя в Киеве. В 1941 г. дебютировала в кино в главной роли в фильме «Годы молодые». Среди лучших ролей Лисянской работы в фильмах «Как закалялась сталь», «Старинный водевиль», «Овод», «Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше», «Рожденная революцией», «Большая семья», «Зайчик», «Двенадцатая ночь».

С 1949 г. – актриса ленинградского Драматического театра им. Пушкина, а с 1967 по 1990 г. – Театра музыкальной комедии. Помимо театра и кино, Лисянская много работала на радио и телевидении, а затем открыла для себя жанр оперетты.

Актриса играла на сцене до весьма преклонных лет. В начале 1990-х Анна Григорьевна тяжело заболела. Тогда близкая подруга актрисы помогла ей с переездом в Израиль, куда к тому времени перебрались все родственники Лисянской. Она умерла 9 декабря 1999 г. и похоронена в Араде.

Александр Градский

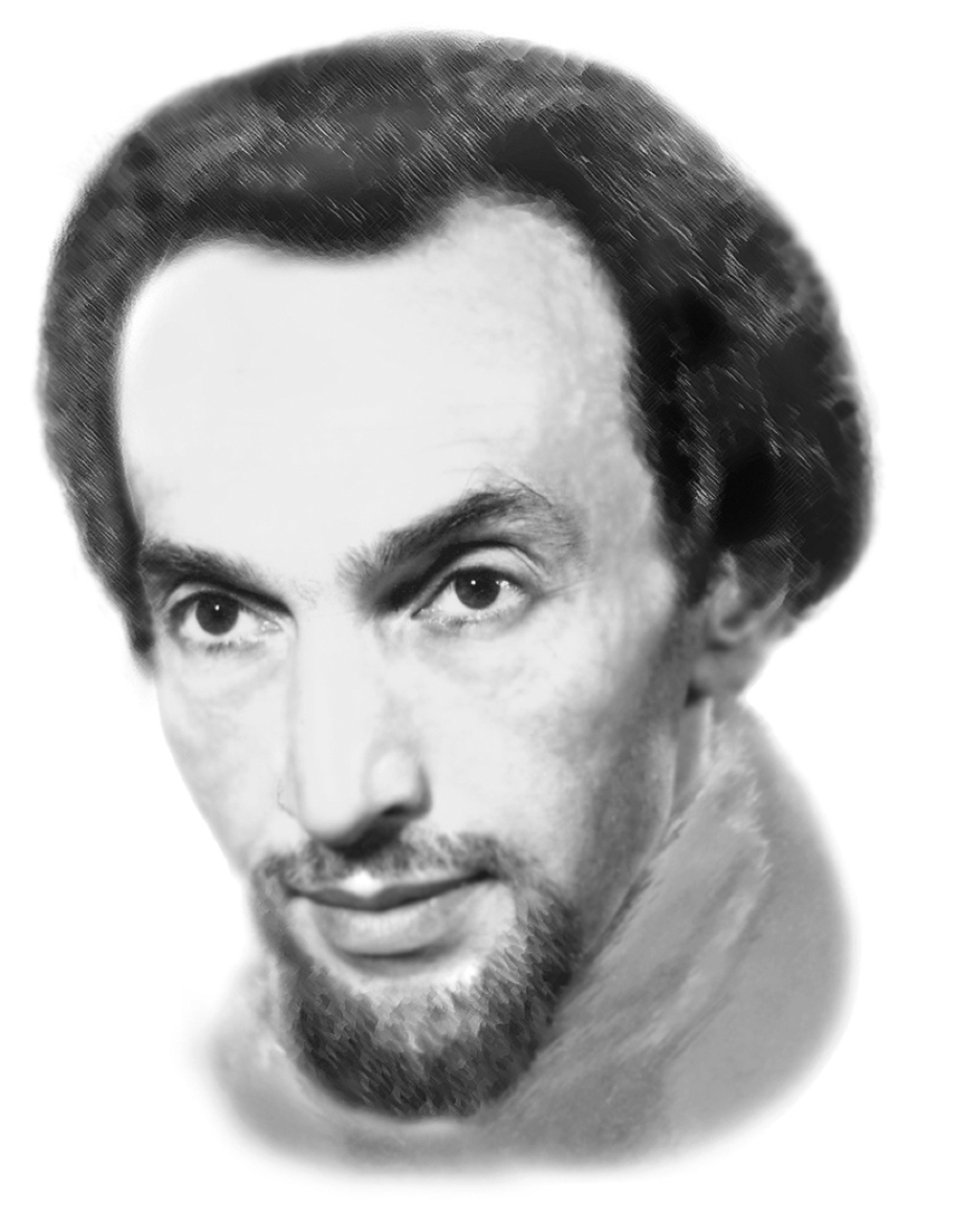

3 ноября 1949 г. в Копейске (Челябинская обл.) в семье инженера-механика Бориса Абрамовича Фрадкина и его супруги актрисы Тамары Павловны Градской родился сын – будущий советский и российский певец, поэт, композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский.

В 1957 г. семья переехала в Москву. Большое влияние на развитие будущего музыканта оказала его мать, выпускница ГИТИСа. До 14 лет Саша носил фамилию отца, фамилия Градский была взята им сразу после смерти матери в 1963 г. в память о ней. Несколько лет жил у бабушки в деревне в Московской области. Окончил детскую музыкальную школу по классу скрипки, факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных, обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т. Хренникова.

В декабре 1963 г. вошел в состав группы «Тараканы». Основатель третьей по времени создания (1965) советской рок-группы «Славяне» и принесшей ему наибольшую популярность группы «Скоморохи». Также принимал участие в группах «Лос Панчос», «Скифы», «Веселые ребята».

В начале 1970-х режиссер Андрей Михалков-Кончаловский начинал работу над фильмом «Романс о влюбленных». Градский не только писал к фильму музыку, но и исполнял вокальные партии. Вышедшая в 1974 г. картина имела успех и принесла известность создателю музыки к ней.

В 1976 г. записал песню А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Как молоды мы были» для фильма Юрия Борецкого «Моя любовь на третьем курсе». Она стала лауреатом фестиваля «Песня-77» и до последнего дня была «визитной карточкой» певца.

Автор рок-оперы «Стадион» памяти Виктора Хары (1985), над которой работал более 10 лет и роли в которой исполняли известные певцы и актеры СССР. К середине 1980-хГрадский сформировал сольную программу в стилистике «автор-исполнитель» с собственными остросатирическими произведениями. В декабре 1983 г. певец был после концерта вызван на разговор с сотрудниками КГБ и получил выговор по линии Москонцерта. Участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей, принимал участие в концерте в поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, был ведущим радиопрограммы «Хит-парад Александра Градского».

© Wikipedia / Mos.ru

Три его первых в СССР рок-балета («Человек», «Распутин» и «Еврейская баллада») поставил Киевский театр балета, а два последних – Театр балета на льду И. Бобрина. В 1988 г. впервые смог поехать за границу.

Автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, к десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Участвовал в ряде телепрограмм, при этом выступал с критикой отечественного телевидения.

Позиционировал себя как маргинал, к соратникам по цеху был требователен, журналистов не привечал. О явлении русского рока отзывался критически; неоднократно заявлял, что его «не случилось», делая акцент на низком профессиональном уровне исполнителей.

В 2013 г. вышла первая книга о музыканте «Александр Градский. The Голос». В 2014 г. открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл», труппа которого состоит, в основном, из участников шоу «Голос», однако Градский приглашал в театр и лучших артистов страны представить сольные программы.

В 2012–2014 и в 2017 гг. принимал участие в телепроекте «Голос» на Первом канале в качестве наставника, в 2021 г. вернулся в юбилейный сезон.

26 ноября 2021 г. был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт, а 28 ноября скончался на 73-м году жизни от ишемического инсульта, не приходя в сознание. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Саул Боровой

5 ноября 1903 г. в Одессе в семье нежинского мещанина, адвоката Израиля-Янкеля Ароновича Борового и Леи Давидовны Биллиг родились близнецы, один из которых – будущий советский экономист, историк российского и украинского еврейства, специалист по социально-экономической истории XVI–XIX вв. Саул Яковлевич Боровой.

В 1924 г. окончил юридический факультет Одесского экономического института, одновременно обучаясь на факультете археологии. В 1930 г. окончил аспирантуру при Центральной научной библиотеке и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, которая в том же году вышла отдельной книгой. Впоследствии по совокупности публикаций ему были присвоены степени кандидата исторических и экономических наук.

Профессиональная деятельность Борового началась в ранние 1920-е гг. с Еврейской академической библиотеки. Позже он работал в Центральной научной библиотеке и в госархиве.

В 1930-е гг. сосредотачивается на истории еврейства. Обнаруживает в архиве Запорожской Сечи множество документов на еврейском языке, которые легли в основу его докторской диссертации «Исследования по истории евреев на Украине XVI–XVIII вв.» (1940), защищенной в Институте истории АН СССР. Диссертация состояла из трех частей: «Евреи в Запорожской Сечи», «Национально-освободительная борьба украинского народа против польского владычества и еврейское население Украины» и «Евреи в Левобережной Украине в XVII–XVIII вв.».

В 1934–1977 гг. работал профессором Одесского кредитно-экономического института. В послевоенный период заведовал кафедрой истории народов СССР в Одесском пединституте им. Ушинского. В 1978 г. переехал в Москву. Последние исследования Борового посвящены гибели одесского еврейства в годы Второй мировой войны. Всего Боровой опубликовал более 200 работ. Один из главных результатов его исследований состоит в том, что он показал: доля евреев в запорожской среде была достаточно значительной – иногда они даже выступали как самостоятельные военные еврейско-казацкие отряды.

Ученый скончался в 1989 г. и похоронен в Одессе.

Мария Диллон

8 ноября 1858 г. в Поневеже (Ковенская губ. Российской империи) в семье еврея-откупщика родилась дочь Мина – будущая скульптор, видная деятельница русского модерна и одна из первых женщин – выпускниц скульптурного класса Императорской Академии художеств Мария Львовна Диллон.

В ранней молодости была привезена в Санкт-Петербург, где родные обратили внимание на ее страсть лепить. В 1879 г. поступила вольнослушательницей в Академию художеств, которую окончила в 1888 г. За выпускную работу «Андромеда, прикованная к скале» получила малую золотую медаль и звание классного художника 2-й степени. С тех пор почти без перерыва принимала участие в ежегодных академических экспозициях в Петербурге, выставляясь иногда и за границей.

Из ее академических работ выделяется фигурка «Вестник Марафонской победы». Выработав изящную технику и основательно изучив анатомию, Диллон специализировалась частью на нагих женских фигурах, частью на миловидных женских и детских головках, идеализированных и портретных. Представляют интерес и ее драпированные фигуры, особенно «Татьяна», которая была впервые показана на академической выставке 1896 г. и затем на Международной художественной выставке в Берлине. На 100-летие Пушкина «Татьяна» была выставлена в Музее барона Штиглица. В свете пушкинского юбилея «Татьяна» пользовалась большой популярностью – ее изображение помещали в газетах, журналах, на открытках и в изданиях Пушкина.

Диллон были исполнены бюст-памятник математику Николаю Лобачевскому в Казани, памятник императору Александру II в Чернигове (уничтожен после революции 1917 г.), ряд надгробных памятников, в том числе актрисе Вере Комиссаржевской.

Широкое распространение во всевозможных изображениях в России и за границей получила скульптурная группа Диллон «На Дальнем Востоке» – молоденькая сестра милосердия читает раненому солдату письмо с родины; за эту работу Диллон заслужила в 1905 г. первую юбилейную премию на конкурсе Императорского общества поощрения художеств. Другую премию она получила за модели двух медалей в память 200-летия Петербурга.

Диллон умерла 14 октября 1932 г. в Ленинграде.

Блюма Зейгарник

9 ноября 1900 г. в г. Прены (Мариампольский уезд, Сувалкская губ., Российская империя) в семье владельцев магазина Вульфа Герштейна и Рони-Фейги Розенгард родилась дочь Женя Блюма – будущая психолог, основательница советской патопсихологии Блюма Вульфовна Зейгарник.

Училась в гимназии в Пренах, с 1916 г. – в женской гимназии в Минске. В 1915 г. семья Герштейнов неформально усыновила будущего мужа Блюмы, Альберта Зейгарника, родившегося в Варшаве и проживавшего в Пренах.

В 1918 г. Блюма окончила гимназию с золотой медалью и вместе с будущим супругом (в 1919 г. пара обручилась) в 1922 г. переехала на учебу в Берлин и поступила на философский факультет Берлинского университета, в то время как А. Зейгарник поступил в Берлинский политехникум. Там под влиянием лекций Макса Вертхаймера она заинтересовалась психологией. Брак супругов Зейгарник был заключен 9 января 1924 г. в Каунасе.

В 1924 г. Блюма начала посещать семинар Курта Левина, который занимался психологией личности. В 1924–1926 гг. в результате экспериментов Зейгарник обнаружила закономерность, вошедшую в науку как «эффект Зейгарник»: люди склонны запоминать незавершенные и прерванные действия лучше завершенных.

С мужем Альбертом, 1921 г.© WIKIPEDIA

В 1925 г. Б. Зейгарник окончила университет и в 1931 г. приехала в СССР, где стала ближайшей сотрудницей Л. С. Выготского, работала в Москве в Институте по изучению высшей нервной деятельности и затем в психоневрологической клинике Института экспериментальной медицины. В 1935 г. ей была присвоена степень кандидата биологических наук.

В 1936 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов», положившее начало свертыванию экспериментальной психологии в стране на долгие годы. В 1939 г. Альберт Зейгарник был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере; в том же году он погиб в лагере (позже был реабилитирован). Блюма осталась одна с двумя маленькими сыновьями.

Во время войны Зейгарник с сыновьями эвакуировалась из Москвы и работала в нейрохирургическом эвакогоспитале на Урале. В послевоенный период возглавляла лабораторию психологии в Институте психиатрии, которая была создана при ее непосредственном участии. Именно в этот период на стыке психологии и психиатрии было сформировано направление психологии – экспериментальная патопсихология. В ходе кампании по борьбе с космополитизмом Зейгарник была отстранена от заведования лабораторией (1950) и в 1953 г. уволена. Была восстановлена в должности заведующей патопсихологической лабораторией в 1957 г. и проработала в ЦНИИ психиатрии до 1967 г.

В 1959 г. защитила докторскую диссертацию «Нарушения мышления у психически больных». В 1965 г. ей было присвоено звание профессора. С 1967 г. преподавала на психологическом факультете МГУ, была профессором кафедры психофизиологии и нейропсихологии. В 1978 г. получила премию им. Ломоносова, в 1983 г. – Международную премию по психологии им. Курта Левина. Блюма Зейгарник скончалась 24 февраля 1988 г. в Москве.

Казис Бинкис

16 ноября 1893 г. в деревне Гудяляй (Папильская волость Российской империи) в крестьянской семье родился будущий литовский поэт, драматург, переводчик и Праведник народов мира Казис Бинкис.

С 16 лет начал публиковать прозу и стихи. Получил диплом учителя в Вильнюсе, изучал литературу и философию в Берлинском университете, оказал огромное влияние на литовскую литературу – основал футуристическое объединение «Четыре ветра» и стал родоначальником авангардизма в литовской поэзии. В годы немецкой оккупации семья Бинкиса самоотверженно спасала скрывавшихся от нацистов евреев. Кому-то дом Бинкисов давал временную передышку на считаные часы или дни перед продолжением бегства, другие оставались дольше. Гита Юделевич попала к Бинкисам в 12 лет, почти всю войну они выдавали ее за свою родственницу. Казис заболел туберкулезом и умер в 1942 г., но и после его смерти жена и взрослые дети продолжали помогать преследуемым евреям.

Бинкис прожил всего 48 лет, но успел сделать очень много. Он писал стихи для взрослых и детей, пьесы, сатирические фельетоны, переводил на литовский Пушкина и Крылова, издавал в пересказах романы Диккенса и Толстого, сказки Киплинга и Мамина-Сибиряка, детскую поэзию Чуковского и Маршака. В 1988 г. Институт Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» посмертно удостоил его звания Праведника народов мира, этот титул одновременно получили дети и другие члены семьи Бинкиса. Его жена София получила его в 1967 г.

Владимир Леви

18 ноября 1938 г. в Москве в семье известного ученого в области теории и технологии получения литейных сплавов, доктора технических наук, лауреата Сталинской премии, профессора Московского института стали и сплавов Льва Израилевича Леви и инженера-химика Елены Аркадьевны Клячко родился сын – будущий писатель, врач-психотерапевт и психиатр, автор книг по различным аспектам самопомощи и популярной психологии Владимир Леви.

Окончил Первый московский медицинский институт и впоследствии там же аспирантуру при кафедре психиатрии, работал ординатором и врачом-психиатром в Больнице им. П. Кащенко, затем психотерапевтом, научным сотрудником Института психиатрии Минздрава РСФСР, где специализировался в области суицидологии – изучения и профилактики самоубийств; участвовал в создании «телефона доверия» и кризисного стационара.

© Wikipedia

Совместно с А. Амбрумовой работал над исследованием психологических аспектов пресуицида как «состояния личности с повышенной вероятностью совершения суицидального акта». Занимался вопросами аддиктивного поведения, психологии музыкального восприятия и музыкотерапии. Совместно с Л. Волковым в 1970 г. описал три типа патологической застенчивости подростков: шизоидно-интровертированный, псевдошизоидный и психастенический. В дальнейшем работал в области научной и практической психологии в Институте психологии; занимался проблемами воспитания детей, психотерапией детей и подростков, психологической помощью семьям, психотерапией экстремальных состояний и личностных кризисов, психологией и психотерапией посредством искусства. На протяжении многих лет сотрудничал с журналом и издательством «Семья и школа».

Владимир Леви – автор ряда книг по популярной психологии и психотерапии для широкого круга читателей. Был очень популярен в СССР. На протяжении 1960-х гг. публиковал научно-популярные статьи в журнале «Знание – сила» и других периодических изданиях. Первая книга «Охота за мыслью. Заметки психиатра» вышла в 1967 г. Далее последовали «Я и Мы», «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», «Разговор в письмах», «Цвет судьбы», «Везет же людям», «Нестандартный ребенок», трехтомник «Исповедь гипнотизера» и одноименный аудиодиск со стихами и авторской музыкой в собственном исполнении. Книги Леви многократно переиздавались, переведены на иностранные языки.

После 2000 г. опубликовал книги «Приручение страха», «Травматология любви», «Вагон удачи», «Семейные войны», «Ближе к телу», «Лекарство от лени», «Куда жить», «Ошибки здоровья». С 2005 г. – автор и ведущий популярной радиопрограммы «Музыкальная аптека».

Шломо Арци

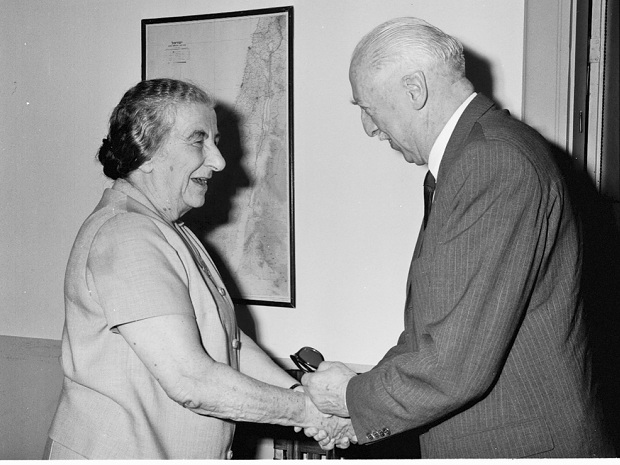

26 ноября 1949 г. в поселении Алоней-Абба (Израиль) в семье пережившего Холокост депутата Кнессета Ицхака Арци и его жены родился сын – будущий фолк-роковый автор-исполнитель и композитор, самый успешный певец на музыкальной сцене Израиля Шломо Арци.

С 12 лет Шломо пел и играл на гитаре в ансамбле скаутов, с 16 – сочинял музыку и тексты, выступал перед солдатами в составе организованного им дуэта с одноклассницей Riki Gal. Через полтора года после начала службы в армии получил травму, в результате чего был переведен из артиллеристов в ансамбль военно-морского флота, где стал одним из ведущих солистов.

В 1970 г., еще находясь на военной службе, Арци занял первое место на Израильском фестивале песни и получил титул «Певец года». В том же году выпустил свой первый альбом.

© Wikipedia/ רנדום.

В 1975 г. принял участие в конкурсе «Евровидение» с песней «Ат ве-ани» («Ты и я»), к которой он сам написал музыку, и занял 11-е место. За последующие годы выпустил более 20 альбомов, в целом за время своей карьеры продал более 1,5 млн дисков.

С 1980 г. и по сей день Арци ведет на радио «Галей Цахаль» собственное еженедельное шоу «Од ло Шаббат» («Пока еще не суббота»).

По материалам энциклопедических источников

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

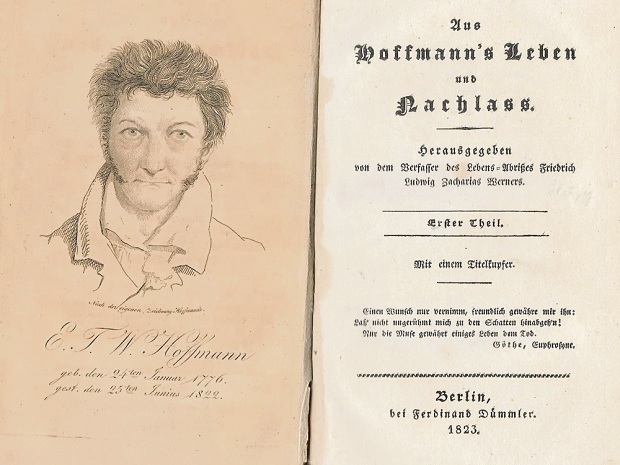

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника