Декабрь: фигуры, события, судьбы

Роза Иоффе

1 декабря 1907 г. в Витебске в многодетной еврейской семье столяра-краснодеревщика родилась дочь – будущая радиорежиссер, постановщица популярных радиопрограмм и создательница понятия «радиотеатр» Роза Марковна Иоффе.

В 1919 г. семья переехала в Москву, где Роза в 1927 г. окончила Государственные курсы чтения и речи и руководила школьным кружком художественной самодеятельности. После удачного выступления учеников на радио ее пригласили вести там студию юных чтецов. Так, в 1930 г. Роза Иоффе стала одним из первых профессиональных режиссеров радиовещания. Она воспитала множество радиоартистов: Марию Бабанову, Николая Литвинова, Юрия Пузырева, Алексея Консовского, Елену Фадееву, Валентину Сперантову, Зинаиду Бокареву, Вячеслава Дугина, Ростислава Плятта. В ее радиотруппе были такие актеры, как Наталья Львова, Всеволод Якут, Фаина Раневская, Юрий Яковлев, Вера Васильева, Борис Толмазов, Алексей Грибов, Зиновий Гердт. Своим же учителем Роза Марковна считала Осипа Абдулова.

© Wikipedia

Роза Иоффе начинала с передач для дошкольников, затем стала создавать радиопостановки. С 1932 г. работала режиссером художественного радиовещания для детей, возникшего по ее инициативе. Среди наиболее известных ее работ – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1949 г., по сказке А. Н. Толстого). Этот радиоспектакль стал новым словом в расширении выразительных средств радио. Весь спектакль был сыгран одним актером – Николаем Литвиновым. Режиссер передачи Роза Иоффе, записывая нормальный человеческий голос на медленно движущейся пленке магнитофона, а затем пуская ее с обычной скоростью, добилась «сказочного», своеобразно звучащего голоса деревянного человечка Буратино. Примененный режиссером прием «наложения» помог одному артисту не только изобразить шум целой толпы, но и петь разными голосами дуэтом, квартетом.

Иоффе работала на Всесоюзном радио почти всю жизнь, ею было поставлено около 200 радиоспектаклей, однако в 1948 г. ей пришлось на время оставить работу в период гонений на евреев и в связи с арестом брата, а в начале 1960-х ее уволили «за профнепригодность». Позже работавшая вместе с Иоффе на радио Ольга Трацевская создала о ней радиопередачу. В 2001 г. в Кишиневе вышла книга «В славе и в горестях: из дневников Розы Марковны Иоффе 1942–1966 гг.». Роза Иоффе умерла 4 октября 1966 г. Похоронена на Введенском кладбище Москвы.

Муся Пинкензон

5 декабря 1930 г. в Бельцах (тогда Румыния) в семье хирурга Вольфа Берковича Пинкензона и его жены Фейги Ушер-Мойшевны Стопудис родился сын Абрам – будущий пионер-герой Муся Пинкензон.

С детства мальчик учился играть на скрипке, и, когда ему было пять лет, местная газета уже писала о нем как о вундеркинде.

В 1941 г. Вольф Пинкензон получил направление в военный госпиталь в станице Усть-Лабинской. Летом 1942 г. станицу заняли немецкие войска, притом настолько стремительно, что госпиталь не успели эвакуировать. Вскоре семью Пинкензонов арестовали как евреев. Вместе с другими приговоренными к смерти их вывели на берег Кубани, куда согнали жителей станицы. Солдаты расставляли приговоренных вдоль железной ограды перед глубоким рвом. Перед расстрелом Муся заиграл на скрипке «Интернационал» и тотчас был убит.

После войны подвиг Муси Пинкензона стал широко известен сначала через статьи в центральной печати и радиопередачи. В частности, в 1945 г. информация о его поступке и гибели была опубликована в «Правде». А потом она была подхвачена не только во многих уголках СССР, но и в Европе и Америке. На месте расстрела скрипача был установлен обелиск, который в конце 1970-х был заменен на бетонный памятник. Имя Муси Пинкензона носила пионерская дружина школы № 1 г. Усть-Лабинска, где он учился, там же установлена мемориальная доска в его честь. В местном краеведческом музее ему посвящена экспозиция. Писатель С. Н. Ицкович написал о нем книги «Муся Пинкензон» и «Расстрелянная скрипка», о его подвиге в СССР был поставлен мультфильм «Скрипка пионера». Бывший переулок Пушкина в молдавском городе Бельцы с 2007 г. носит его имя, а на недавно построенном общинном доме «Хэсэд Яаков» размещена мемориальная доска. В переулке на улице Руставели в г. Тбилиси установлен памятник Мусе Пинкензону.

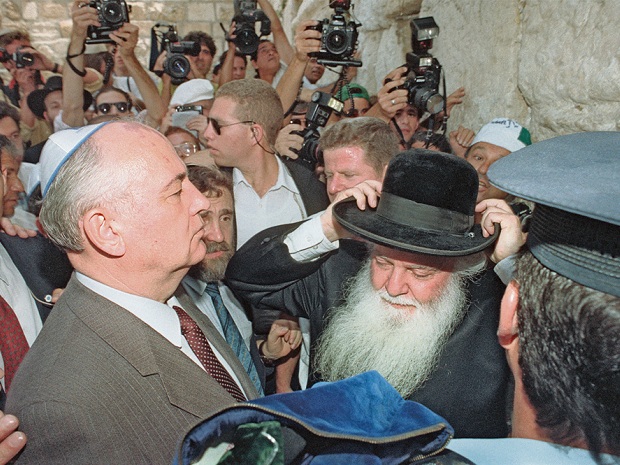

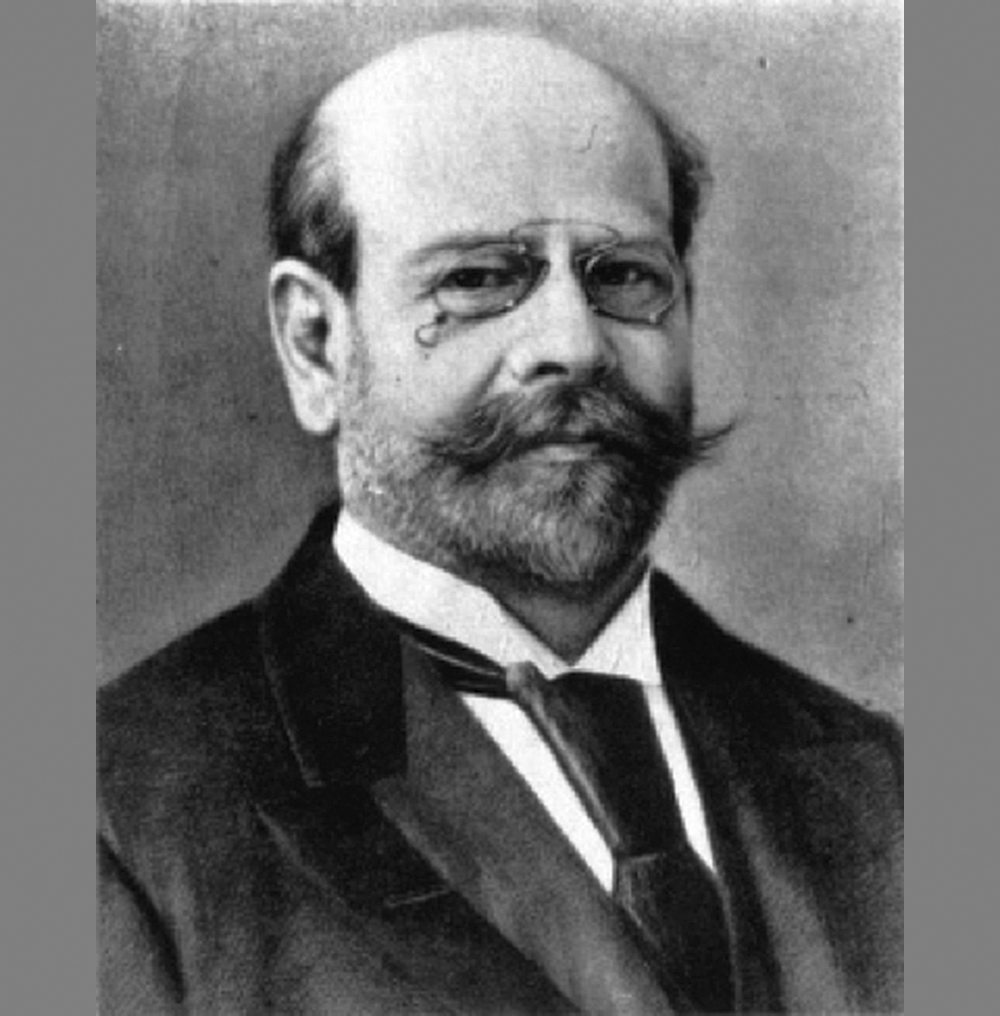

Эмиль Ратенау

11 декабря 1838 г. в Берлине в богатой еврейской купеческой семье родился сын – будущий предприниматель и основатель компании AEG Эмиль Мориц Ратенау.

Окончив гимназию, поступил на работу на сталелитейный завод дяди в Нижней Силезии. Получив там большой практический опыт, изучал машиностроение в Ганновере и Цюрихе, недолго проработал на локомотивном заводе в Берлине и уехал на два года в Англию, где совершенствовал свои знания. В 1865 г. вернулся в Берлин и вместе со своим школьным другом приобрел на приданое своей жены, дочери состоятельного банкира Матильды Нахман, небольшой машиностроительный завод, который, однако, вскоре обанкротился.

© Wikipedia/Thomas7

Для Ратенау наступил почти десятилетний период поисков и поездок по Европе и Америке. Предприняв ряд неудачных попыток нового старта, он в 1881 г. на Международной электрической выставке в Париже познакомился с изобретенной Томасом Эдисоном лампой накаливания и оценил возможности электричества как поставщика энергии для осветительных приборов и станков. После длительных переговоров Ратенау приобрел в 1882 г. права на пользование патентом Эдисона в Германии. Поскольку банки медлили с финансированием проекта, Ратенау сначала учредил исследовательское общество, а в 1883 г. – акционерное Немецкое Эдисоновское общество прикладного электричества. Предварительно он заключил с Вернером фон Сименсом договор о разграничении интересов и ограниченном сотрудничестве.

В 1887 г. Deutsche Bank и Siemens выступили участниками учрежденной Ратенау компании «Всеобщее электрическое общество» (AEG). Ратенау вел экспансивную корпоративную политику и к концу XIX в. почти обошел Siemens. Небольшое исследовательское общество начала 1890-х превратилось в международный концерн. Постепенно дух сотрудничества в отношениях AEG и Siemens сменила конфронтация, в начале 1890-х конфликт перерос в ценовые войны, и в 1894 г. было достигнуто соглашение о расторжении договорных отношений.

Ратенау считается первым немецким предпринимателем, который с самого начала завоевывал новые перспективные рынки на основе приобретаемых патентов, рисковал и применял агрессивные сбытовые стратегии. Такой подход к планированию производства, ориентированному на гибкую адаптацию к рыночным силам, и предпринимательству, предусматривавшему интернационализацию, освоение рынков и маркетинг, характеризовал Ратенау как представителя предпринимателя нового типа. Даже из кризиса, охватившего электропромышленность на пороге нового века, Ратенау удалось благополучно вывести свою компанию еще более окрепшей за счет четкой политики слияний, сотрудничества и участия в других предприятиях, в частности с американским лидером General Electric. К 1913–1914 гг. AEG трансформировалась в траст со штатом 70 тыс. человек.

Начиная с 1912 г. Ратенау по состоянию здоровья был вынужден сократить свою деятельность в компании, где его замещал сын Вальтер, который после смерти отца возглавил AEG, а еще позже стал министром иностранных дел Германии. Эмиль Ратенау умер в возрасте 76 лет от диабета после операции по ампутации ноги.

Морис Слободской

13 декабря 1913 г. в Санкт-Петербурге в семье уроженца Вильны Рувина Абрамовича Слободского и его жены Баси Наумовны родился сын – будущий советский писатель-сатирик, поэт, драматург и сценарист Морис Романович Слободской.

Первые шаги в журналистике делал в газете «Подмосковный гигант» (сейчас «Новомосковская правда») в Бобриках (ныне Новомосковск Тульской области). Во время Великой Отечественной войны служил журналистом и специальным корреспондентом в редакции фронтовой газеты «Красноармейская правда», где публиковал рассказы и фельетоны. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., «Знак Почета» и медалями.

Начиная с 1945 г. (с пьесы «Факир на час») на протяжении 18 лет работал в соавторстве с В. А. Дыховичным. В это время были созданы «Человек с того света», «Воскресенье в понедельник», «200 тысяч на мелкие расходы», «Ничего подобного», «Женский монастырь» и другие пьесы, сатирические стихи, пародии, фельетоны. Помимо пьес, творческим дуэтом были написаны и другие эстрадные произведения в различных жанрах для пародийного театра «Синяя птичка», Московского театра миниатюр, Театра эстрады. Среди них как отдельные эстрадные номера, так и целые эстрадные программы, пьесы для Московского мюзик-холла «Москва–Венера, далее везде…» (1961) и «Тик-так, тик-так» (1962), водевиль «Гурий Львович Синичкин» (1963) для Ленинградского театра комедии.

Морис Слободской – автор сценариев множества популярных советских фильмов, в том числе «Весна» (1947), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая рука» (в соавторстве с Я. А. Костюковским, Л. Гайдаем, 1968), «Неисправимый лгун» (1973), «Ни пуха, ни пера!» (1973), «Комедия давно минувших дней» (1980), «Хорошо сидим!» (1986).

Умер в 1991 г., похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

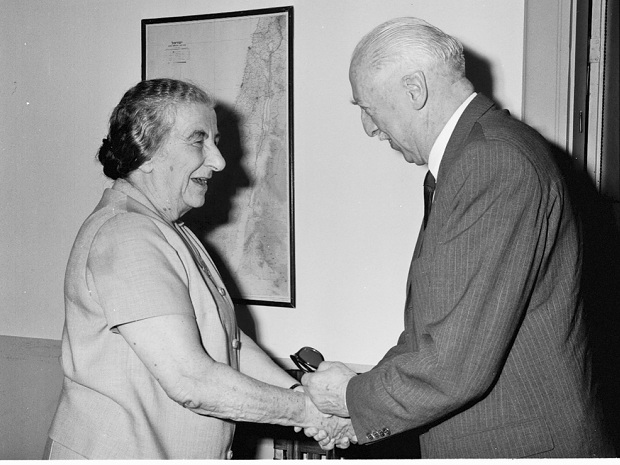

Константин Ваншенкин

17 декабря 1925 г. в Москве (по другим данным – в Житомире) в семье инженера-химика Якова Борисовича Вайншенкера и учительницы немецкого языка Фаины Давыдовны Шварц родился сын – будущий советский и российский поэт, автор слов популярных песен Константин Яковлевич Ваншенкин.

31 января 1943 г. ушел на фронт, участвовал в боях на Втором и Третьем yкраинских фронтах. Демобилизовавшись в конце 1946 г. в звании гвардии сержанта, поступил в геологоразведочный институт, но, увлеченный поэзией, перешел в Литературный институт им. Горького, который окончил в 1953 г.

© Wikipedia / Галина Ваншенкина

Первое стихотворение Ваншенкина, посвященное освобождению Венгрии от нацизма, было напечатано сразу после войны. А уже в 1951 г. А. Т. Твардовский назвал его одним из лучших молодых поэтов и в дальнейшем следил за его поэтической судьбой. С начала 1960-х Ваншенкин писал прозу, преимущественно автобиографическую. Автор повестей «Армейская юность» (1960), «Авдюшин и Егорычев» (1962), «Большие пожары» (1964), «Графин с петухом» (1968), рассказов. Большинство прозаических произведений были опубликованы в возглавляемом Твардовским журнале «Новый мир».

Широкому кругу Ваншенкин больше известен как автор многих популярных песен, авторами музыки большинства которых были Э. Колмановский и Я. Френкель. Наиболее прославили Ваншенкина песни «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расставания», «Женька», «За окошком свету мало», «Как провожают пароходы», «Я спешу, извините меня», «Тополя», «Нелётная погода».

Женой Ваншенкина стала сокурсница по Литинституту Инна Гофф – писательница, автор текста песни «Русское поле». Константин Ваншенкин скончался 15 декабря 2012 г. в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Евгений Маргулис

25 декабря 1955 г. в Москве в еврейской семье родился будущий советский и российский певец, бас-гитарист, автор песен и телеведущий Евгений Шулимович Маргулис.

Окончил школу, техникум, музыкальное и медицинское училища. Московский государственный медико-стоматологический университет бросил ради карьеры музыканта и подрабатывал санитаром.

Поскольку его родители то сходились, то расходились, Женя жил у бабушки, которая никогда не выключала радио, боясь пропустить сигнал тревоги, поэтому Евгений с детства был окружен советскими песнями, которые ему не нравились. Но в 1960-х в доме своей старшей сестры он услышал песню Чабби Чекера «Let’s Twist Again» и впервые осознал, что существует не только русский, но и английский язык. Позднее его внимание привлекло творчество Александра Галича и «Битлз».

Он играл на гитаре в дворовых командах, которые в основном пели блатные песни. О своем приходе в группу «Машина времени» он вспоминал: «Году в 1974-м мой приятель… работал у Кола Бельды и за 10 руб. сдавал в аренду москонцертовскую аппаратуру разным левым вокально-инструментальным ансамблям. Ему нужен был грузчик. Вот мы и таскали аппаратуру… Так я познакомился с Макаром и с той подпольной музыкой, которая на тот момент царила у нас в Москве. И как-то после концерта мы поехали к Андрюшке Макаревичу домой, выпили изрядно и стали играть на гитарах… Потом от них ушел Кутиков, и они, зная, что я хорошо играю на гитаре, предложили мне стать компаньоном в их безумном деле…»

Девятнадцатилетний Евгений в 1975 г. пришел в группу «Машина времени», переживавшую тогда не лучшие времена. В 1979 г. вместе с Сергеем Кавагоэ он ушел от Макаревича в группу «Воскресение» (но вернулся в «Машину» с 1990 по 2012 г). Сам Маргулис считает, что стал профессиональным музыкантом с 1980 г., когда стал бас-гитаристом «Аракса».

В 1982 г., во время выступления в Ульяновске, его задержали за «пропаганду сионизма»: «У меня на шее была звезда Давида (бабушкина), на спине – тоже, на ремне для гитары – надпись „Израиль“ на иврите. Я говорил, что это костюм звездочета, но мне не поверили. Меня „свинтили“, и около 20 часов я давал показания. Дело, слава богу, не завели. Но появляться на официальной советской сцене после того случая мне было запрещено, по всем филармониям Союза разослали мою фамилию, подчеркнутую красным карандашом, и устроиться музыкантом я не мог. Мне предлагалось мести арену цирка (тоже близко к искусству!) или резать проволоку на заводе железобетонных конструкций. Не подошло… В общем, средств к существованию не хватало, и я уже подумывал об эмиграции. Слава богу, нашу с Россией разлуку предотвратил Юрка Антонов, взяв меня, безымянного и бесфамильного, к себе в группу. Она относилась к Чечено-Ингушской филармонии, а там про советскую власть знали только понаслышке».

С 2001 г. Евгений начал исполнять песни на собственные стихи, участвовать в радиоспектаклях и писать для них музыку. Еще с 1993 г. он вместе с Макаревичем участвовал в создании программы «Смак» на 1-м канале Российского телевидения. Именно ему принадлежит идея названия программы. С ноября 2015 г. ведет авторскую телепередачу «Квартирник у Маргулиса».

Моисей Береговский

25 декабря 1892 г. в селе Термаховка Киевской губернии в еврейской семье родился будущий советский музыковед и исследователь еврейского фольклора Моисей Яковлевич Береговский.

Окончив Киевскую и Петроградскую консерватории, в 1920 г. организовал в Киеве детскую музыкальную школу, руководил хором. С 1922 г. преподавал пение в еврейском детдоме в Петрограде, работал в Малаховской опытно-показательной школе под Москвой, с 1926 г. заведовал детским отделением музыкальной школы в Киеве. С 1927 г. Береговский был зачислен в штат Института еврейской пролетарской культуры Всеукраинской академии наук, впоследствии заведовал там Кабинетом музыкальной фольклористики, а после закрытия института в 1936 г. возглавлял фольклорную секцию Кабинета еврейской культуры АН УССР. С 1929 г. до начала войны и после ее окончания до 1947 г. Береговский совершал этнографические поездки, собирая светскую еврейскую музыку в разных частях Украины. Его работы составляют самую большую и наиболее тщательно описанную коллекцию такого рода.

К началу войны созданная усилиями Береговского фонотека насчитывала свыше 1200 фоноваликов – около 3000 записей – и большое количество нотных записей. Коллекция, вывезенная оккупантами в Германию, была обнаружена там при наступлении советских войск и возвращена Кабинету еврейской культуры. Дочь коллекционера профессор Э. М. Береговская пишет: «Фашисты расстреляли в Бабьем Яре всех киевских евреев, но тщательно инвентаризировали и эвакуировали, отступая, валики с записями еврейской народной музыки. Хрупкие эти восковые валики оказались очень прочными – они пережили Гитлера. А вот Сталина не пережили – при ликвидации Кабинета еврейской культуры эта уникальная коллекция сгинула, как и все остальные материалы, собранные в кабинете…» Однако, как выяснилось, коллекция не пропала. Более того, ее каталог внесен в Золотую книгу ЮНЕСКО.

В 1944 г. Береговский защитил в Московской консерватории кандидатскую диссертацию о еврейской инструментальной музыке. Докторскую диссертацию о пуримшпилях, которая была готова к 1946 г., защитить уже не удалось: началась кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом.

Также с 1936 г. Береговский собирал материалы о еврейском народном театре и подготовил капитальное пятитомное исследование «Еврейский музыкальный фольклор» (только первый его том был опубликован при жизни исследователя).

В 1944–1945 гг. Береговский ездил с экспедицией в места еврейских гетто. От немногих оставшихся в живых узников он записал 70 созданных в гетто песен.

В первые послевоенные годы Береговский подготовил к печати еще ряд статей по еврейскому фольклору, а в Киевской консерватории возобновил курс музыкального фольклора народов СССР, но 18 августа 1950 г. он был арестован и приговорен к 10 годам заключения в лагерях особого режима, откуда был выпущен в 1955 г. «по недугу». Больше года боролся за реабилитацию, но Прокуратура СССР даже после смерти Сталина дважды отвечала ему отказом. Всё же 11 июля 1956 г. Береговский был реабилитирован.

Последние годы прожил, приводя в порядок свои рукописи для передачи в архив. Он умер от рака легких 12 августа 1961 г.

Всеволод Абдулов

29 декабря 1942 г. в Москве в еврейской семье актеров Осипа Наумовича Абдулова и Елизаветы Моисеевны Метельской родился сын – будущий советский и российский актер театра и кино Всеволод Осипович Абдулов.

С детства родители привили сыну любовь к театру. В 1960 г. Всеволод подал документы во все театральные вузы Москвы. Его уже приняли в ГИТИС и Щукинское училище, но в Школу-студию МХАТ (куда ему хотелось больше всего) поступить не получалось. На консультации он познакомился с Владимиром Высоцким. Студент-старшекурсник приметил молодого абитуриента и кое-чему его научил, что помогло Всеволоду поступить в Школу-студию МХАТ.

Окончив ее в 1964 г., Всеволод играл в Московском театре на Таганке и МХАТе. На фирме грамзаписи «Мелодия» выходили диски с записями радиоспектаклей с его участием и стихов в его исполнении. Один из самых известных дисков – запись сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», где Абдулов исполнил сразу несколько ролей и песен, написанных специально для этой инсценировки Высоцким. Как киноактер известен прежде всего по телефильму Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Осенью 1977 г., когда Абдулов возвращался со съемок в Баку, у автомобиля взорвалось переднее колесо и машина шесть раз перевернулась. В результате с тяжелейшими травмами и сотрясением мозга актер попал в больницу, 21 день не приходил в сознание. К весне он пошел на поправку, но уже не мог играть в театре с прежней интенсивностью. В последние годы жизни у Абдулова стало плохо c памятью. Он отказывался сниматься и работал на радио и озвучивании, часто лежал в больницах. Скончался на 60-м году жизни 27 июля 2002 г. в московской больнице.

По материалам энциклопедических источников

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида