Сентябрь: фигуры, события, судьбы

Альберт Аксельрод

1 сентября 1934 г. в Воронеже в еврейской семье врачей родился сын – будущий режиссер театра и ТВ, врач-реаниматолог, первый ведущий КВН Альберт Юльевич Аксельрод.

Окончив в 1958 г. Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, работал в лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организмов АМН СССР. Совместно с и под руководством В. А. Неговского организовал и возглавил первый в стране Центр выездной реанимации. С 1969 г. работал в Центральном институте усовершенствования врачей. Создал отдел нейрореанимации в Московской клинической больнице им. С. П. Боткина, организовал в ней первый в стране реанимационный бароцентр, разработал принципы использования метода гипербарической оксигенации в реаниматологии. Один из основателей реанимационной службы в СССР.

Со Светланой Жильцовой © dzen.ru/

Альберт Аксельрод вел на ТВ еженедельную передачу «Вы – 03» о правилах оказания доврачебной помощи в экстремальных ситуациях. Он также был одним из организаторов (вместе с И. Г. Рутбергом и М. Г. Розовским) эстрадной студии МГУ «Наш дом». Был (совместно с М. Яковлевым и С. А. Муратовым) инициатором создания и ведущим игровых телепередач «ВВВ» («Вечер веселых вопросов», 1957) и «КВН» («Клуб веселых и находчивых», 1961). Главным его занятием помимо основной работы была подготовка программ КВН и участие в телепередачах в качестве ведущего. Аксельрода выбросили из программы на антисемитской почве в 1964 г., Муратов и Яковлев покинули КВН вместе с ним. Аксельрода заменил Александр Масляков. В 1990 г. Аксельрод приглашался в качестве члена жюри Высшей лиги КВН.

Тяжелое заболевание оборвало жизнь Альберта Аксельрода 30 января 1991 г. Его сын Борис пошел по профессиональным стопам отца, став анестезиологом, доктором медицинских наук, заведующим отделением анестезиологии и реанимации РНЦХ им. Петровского.

Давид Дубинский

1 сентября 1907 г. в Мозыре в семье владельца меднолитейной мастерской Моисея Дубинского и его жены Крейны родился сын – будущий кинорежиссер, один из крупнейших деятелей советского документального кинематографа 1930–1970-х гг. и один из основоположников научно-популярного кино в СССР Давид Эммануилович Дубинский.

В 1925 г. Давид окончил школу в Чувашии и поступил в Казанский педагогический институт на историко-экономическое отделение, который окончил в 1930 г. Но уже в 1929 г. был направлен по комсомольской путевке в Ульяновск преподавателем истории и политэкономии в строительном техникуме. В 1931 г. по рекомендации Московского комитета комсомола был переведен на работу политическим редактором на фабрику «Союз кино» (так тогда назывался «Мосфильм»), в 1932 г. направлен на работу главным редактором в трест «Техфильм» (ныне Центрнаучфильм). С 1934 г. по совету Н. Крупской стал заниматься кинорежиссурой.

В 1940 г. по предложению мужа своей сестры Лазаря Кагановича получил короткую аудиенцию у Сталина, по итогу которой был направлен в Гори снимать фильм о детстве и юности вождя, который лично присутствовал на его премьерном показе.

В 1942 г. Дубинский был призван рядовым в Красную армию, но на фронте заразился туберкулезом, был комиссован в 1943 г. и продолжил работу режиссером на киностудии «Воентехфильм», создавая учебные фильмы для военных летных училищ.

В 1962 г. Давид познакомился со светилом агрохимической и почвоведческой науки доктором биологических наук Зеноном Журбицким, результатом чего стало создание фильма «Плодородие без почвы». Кинорежиссер встретился с агрохимиком, который показал Дубинскому потрясшие его лаборатории, в которых цветы, помидоры и огурцы росли без почвы в питательном бульоне. Это было невероятным для начала 1960-х. Так у Дубинского родился сюжет научно-популярного фильма, который можно было назвать научной фантастикой в сфере документалистики. Мысль была крайне актуальной для того времени, нацеленного на «построение обеспеченного в экономическом плане общества, в котором исчезли бы экономические причины для вражды между членами различных социальных групп». Мысль руководству студии понравилась. Давид Дубинский снял фильм. Фильм показали Хрущёву, который пришел в восторг. Восторг был настолько сильными, что фильму Дубинского дали премию им. Ломоносова, присуждавшуюся в СССР за высшие научные достижения.

Дубинского вдохновляла сама мысль снимать научно-популярные фильмы о природе научного эксперимента, чтобы показывать процесс научного открытия в развитии. С точки зрения технических приемов отдельные его фильмы остаются новаторским, демонстрируя невероятный уровень кинодокументалистики 1960-х. Но, когда Хрущёва сняли, почти все мечты Дубинского были отвергнуты, а его фильмы запрещены и положены на полку. Он скончался 13 июля 1994 г.

Илья Фрэз

2 сентября 1909 г. в Рославле (Смоленская губ. России) в семье служащего лесничества Абрама Рабиновича и домохозяйки Перлы родился сын – будущий кинорежиссер и сценарист Илья Фрэз.

Когда ему исполнилось 12 лет, умерла мать; вскоре погиб брат. Отец женился вновь. По совету друзей Илья в 1926 г. уехал в Москву поступать в Государственный техникум кинематографии (позже ВГИК), однако первая попытка оказалась неудачной. Он уехал в Ленинград, где устроился на завод фрезеровщиком, по вечерам участвовал в спектаклях Ленинградского театра рабочей молодежи, а в 1928 г. поступил в Ленинградский техникум сценических искусств в актерскую группу на киноотделение, возглавляемое Г. Козинцевым. В 1931 г. начал работать на «Ленфильме» ассистентом режиссера у Г. Козинцева и Л. Трауберга, в 1932 г. окончил киноотделение, а в 1935 г – режиссерское отделение.

© dzen.ru

Осенью 1941 г. был эвакуирован вместе с киностудией из блокадного Ленинграда в Алма-Ату. В 1943 г. перешел на «Союздетфильм» (позже Киностудия им. М. Горького), где снял свои первые самостоятельные режиссерскими работы – фильмы «Слон и веревочка» и «Первоклассница», после которых на волне «борьбы с космополитизмом» его уволили со студии.

В 1948–1953 гг. работал на Киевской и Московской студиях научно-популярных фильмов, а в 1953 г. возвратился на Киностудию им. М. Горького, где работал до последних лет своей жизни. Фрэз уже в середине 1950-х стал одним из ведущих советских режиссеров, снимавших фильмы о детях и подростках. Международную известность ему принес фильм «Я купил папу», до сих пор пользуются популярностью фильмы «Я вас любил…», «Чудак из пятого „Б“», «Приключения желтого чемоданчика», «Вам и не снилось…» и «Карантин».

В 1971–1972 гг. Фрэз руководил режиссерской мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Он скончался 22 июня 1994 г. в Москве.

Нехама Лейбович

3 сентября 1905 г. в Риге в ортодоксальной еврейской семье родилась дочь – будущая израильский библеист и комментатор Торы Нехама Лейбович.

В 1919 г. семья переехала в Берлин. В 1930 г. Нехама получила в Марбургском университете докторскую степень за диссертацию «Методы перевода в немецко-еврейских библейских переводах». В том же году она иммигрировала в подмандатную Палестину со своим мужем Едидией Липман-Лейбович. Следующие 25 лет она преподавала на религиозных сионистских семинарах, в 1957 г. начала читать лекции в Тель-Авивском университете и через 11 лет стала профессором. Она также проводила занятия в Еврейском университете Иерусалима и других учебных заведениях по всей стране. Помимо своих сочинений, Лейбович регулярно комментировала чтения Торы для радиостанции «Голос Израиля». В 1942 г. Лейбович начала рассылать шаблоны вопросов по еженедельному чтению Торы всем, кто их просил. Эти рабочие листы отправлялись ей обратно, и она лично просматривала их и возвращала с исправлениями и комментариями. Они стали очень популярны и востребованы людьми из всех слоев израильского общества. В 1954 г. Лейбович начала публиковать свои «Исследования», в которые вошли многие вопросы, фигурировавшие в ее учебных листах, а также избранные традиционные комментарии и ее собственные примечания к ним. Со временем эти исследования были собраны в пять книг, по одной на каждую книгу Торы. Впоследствии эти книги были переведены на английский язык.

В 1956 г. Нехама Лейбович была удостоена Премии Израиля в области образования за работу по содействию пониманию и признанию Библии. В 1983 г. совместно с Эфраимом Элимелехом Урбахом она стала лауреатом Премии им. Бялика за еврейскую мысль.

Нехама Лейбович скончалась 12 апреля 1997 г.

Григорий Колтунов

6 сентября 1907 г. в Одессе в еврейской семье работников пекарни Якова Ильича и Мирель Моисеевны Колтуновых родился сын – будущий режиссер-постановщик, сценарист и драматург Григорий Колтунов.

С детства он интенсивно обучался музыке. В 1923–1929 гг. – актер одесских театров. В 1930 г. окончил радиофакультет Одесской консерватории. Работал художественным руководителем радиовещания в г. Енакиево и директором музыкальной школы. В 1934 г. Колтунов посылает на республиканский конкурс свой первый сценарий «Ошибка Лены Окуневой» и занимает первое место. В том же году его приглашают работать на Одесскую кинофабрику на должность руководителя отдела кинопропаганды. Вскоре он становится редактором, а затем начальником сценарного отдела. До 1945 г. он успел поработать в качестве кинодраматурга и редактора также на Киевской и Тбилисской киностудиях. С началом войны как исполняющий обязанности директора Одесской киностудии осуществлял ее эвакуацию в Ташкент. Затем работал на Тбилисской киностудии, периодически выезжая на фронт для съемок военной кинохроники. В 1945–1947 гг. – художественный руководитель Одесского театра миниатюр.

© WIKIPEDIA

Автор сценариев научно-популярных и игровых фильмов (в том числе «Максимка», «Сорок первый», «Зеленый фургон», «Неотправленное письмо», «Гадюка», «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухраб» и «Сказание о Сиявуше»), мультфильмов. За сценарий фильма Григория Чухрая «Сорок первый» был удостоен специальной премии жюри Каннского кинофестиваля в 1957 г. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1980), заслуженный деятель искусств Украины (1995).

В последние годы жизни Г. Колтунов перешел к прозе. Им созданы два романа: «Пятый грех, или Сказ о безобразной прачке и красавце Тимофее» и «Кинжал», несколько повестей и рассказов.

Григорий Колтунов скончался 24 июня 1999 г. В 2007 г. на его могиле был установлен памятник, приуроченный к столетию со дня рождения. На здании Одесской киностудии в память о кинодраматурге установлена мемориальная доска.

Сиди Таль

8 сентября 1912 г. в Черновицах (тогда Австро-Венгрия) в еврейской семье владельца пекарни родилась дочь Сореле Биркенталь – будущая еврейская и украинская певица и актриса Сиди Таль.

Ее артистические способности проявились с детства, и уже в 1926 г. она была принята в еврейскую труппу Сары Канер, а через два года переехала в Бухарест, где поступила в труппу театра «Рокси», затем играла в еврейском театре города Яссы. Решающее значение в артистической карьере Сиди имела встреча с режиссером и поэтом Я. Штернбергом, создавшим в середине 1930-х гг. в Румынии еврейский театр эстрады и оперетты, где Таль сыграла ряд главных ролей. Из-за растущей волны фашизма и антисемитизма в Румынии в 1937–1939 гг. Таль покинула страну и вернулась в Черновцы, присоединенные к тому времени к Советской Украине. В 1940 г. перебралась в Кишинев, где был создан Молдавский государственный еврейский театр, в котором Таль участвовала во многих постановках.

В июле 1941 г., в начале нацистской оккупации Бессарабии, Таль эвакуировалась в Ташкент, где работала на Узбекской киностудии, озвучивая кинофильмы, затем в составе театральной бригады дала более тысячи концертов, выступая как исполнительница песен народов СССР, в том числе и еврейских. Летом 1945 г. она возвратилась в Черновцы. С 1946 г. до конца 1970-х гг.Таль как актриса Театра малых форм Черновицкой филармонии выступала во многих еврейских концертных программах. Актриса много гастролировала по Украине, Литве, России и другим республикам. В ее эстрадном репертуаре заметное место занимала тема Катастрофы. Современная еврейская жизнь в СССР была отражена в ее программах «В добрый час», «Врагам назло» и ревю «Красные апельсины». Артистический талант Таль высоко ценили С. Михоэлс, А. Райкин, Л Утесов. Многие песни и стихи, исполненные Таль на идише, были записаны на пластинку. Сиди Таль и ее муж Пинкус Фалик (зам. директора Черновицкой филармонии) были духовными наставниками Софии Ротару.

Сиди Таль скончалась 17 августа 1983 г. в Черновцах.

Игорь Костолевский

10 сентября 1948 г. в еврейской семье руководителя Всесоюзного объединения «Экспортлес» Минвнешторга СССР Матвея Матвеевича Костолевского и его жены Витты Семеновны родился сын – будущий актер театра и кино Игорь Костолевский.

Окончив школу, два года работал испытателем в НИИ кварцевой промышленности; в 1966 г. поступил в Московский инженерно-строительный институт, но на третьем курсе ушел. После неудачной попытки сдать экзамены в Школу-студию МХАТ поступил в ГИТИС на курс А. Гончарова. Окончив институт в 1973 г. и оказавшись в числе трех лучших выпускников, был принят в труппу Театра им. Маяковского.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья» © Wikipedia/Из коллекции «Мосфильма»

Костолевский начал сниматься в 1970 г., дебютировав в картине «Семья как семья», а два года спустя сыграл в фильме С. Ростоцкого «А зори здесь тихие». Настоящую популярность в кино ему принесли первые главные роли – декабриста Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975) В. Мотыля и учителя в комедийной мелодраме «Безымянная звезда» М. Козакова (1979). Новую волну популярности актеру принесла роль разведчика Андрея Бородина в политическом детективе «Тегеран-43» В. Наумова (1980), а также его работы в фильмах «Весенний призыв» (1975, режиссер П. Любимов) и «Ася» (1977, режиссер И. Хейфиц).

В 1978 г. Костолевский стал лауреатом премии Ленинского комсомола за исполнение роли Евгения Столетова в сериале «И это всё о нем». В 1984 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Событием 1985 г. стала мелодрама «Законный брак» А. Мкртчяна, где актер сыграл в дуэте с Наталией Белохвостиковой. По опросу журнала «Советский экран» Костолевский был признан лучшим актером 1986 г.

Обогатило творческую палитру Костолевского сотрудничество с зарубежными театральными режиссерами. Во второй половине 1980-х Костолевский, испытывавший проблемы с ролями в родном театре, уехал на полгода по контракту в Норвегию, где сыграл одну из лучших своих ролей – Вестника в «Орестее» Эсхила. После возвращения в Россию вновь сыграл в «Орестее» на сцене Театра Российской армии по приглашению режиссера Петера Штайна, но уже роль Аполлона. После этого у Костолевского на родине возобновился весьма плодотворный театральный период.

В 1995 г. он был удостоен звания народного артиста РФ, в 2000 г. ему была присуждена Государственная премия РФ за исполнение роли Подколесина в спектакле Театра на Покровке «Женитьба» по пьесе Гоголя. В 2004 г. он награжден орденом Почета. В 2000-е гг. Костолевский – один из самых востребованных актеров Театра им. Маяковского, играет по 12–13 спектаклей в месяц. В марте 2017 г., после смерти Георгия Тараторкина, был избран президентом российской национальной премии «Золотая маска» (до 2023). В 2023 г. Костолевский удостоен награды «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Габито в спектакле «Любовь по Маркесу» в Театре им. Маяковского.

Александр Юровский

21 сентября 1921 г. в Ташкенте в семье работника «Союзпечати» Янкеля Исааковича Юровского и его жены Малки Ароновны Скибинской родился сын – будущий автор первого в СССР учебника по тележурналистике Александр Юровский.

В 1926 г. отца перевели на работу в Ленинград, а затем – в Москву. Во время учебы в школе Александр увлекался театром, но, окончив ее в 1939 г., поступил в МВТУ им. Баумана. С первого курса был призван в армию, служил в погранвойсках в Закавказье. С началом войны воевал в войсках Закавказского фронта. Весной 1942 г. во время десанта на Керченском полуострове был тяжело ранен, награжден орденами Славы и Отечественной войны. Войну закончил в звании капитана. После лечения был направлен на работу электриком в оборонную промышленность и одновременно в 1943 г. поступил на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института.

С 1947 г. печатал очерки в журналах «Огонек», «Работница» и др., а по окончании вуза в 1948 г. был принят в «Огонек» литсотрудником. Там он познакомился с поэтом и публицистом Галиной Шерговой, у них возник роман, из-за которого Юровский оставил семью и, получив выговор по партийной линии, был уволен из «Огонька» в 1951 г. Два года он перебивался случайными заработками, так как трудоустройству мешали выговор и «борьба с космополитами».

В 1954 г., после смерти Сталина, Юровского пригласили на работу на Центральное телевидение, причем сразу руководителем группы тематических направлений. На ЦТ Юровский прошел путь от редактора общественно-политического отдела до главного редактора редакции кинопрограмм. Руководил первыми работами журналистов в кадре, принимал участие в подготовке и проведении первого на телевидении СССР прямого репортажа.

В середине 1950-х занялся сценарной деятельностью, а в 1959 г. поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ. Он стал основоположником советской науки о телевидении, защитив в 1963 г. диссертацию «Особенности телевидения как средства художественно-публицистического отражения действительности». Уже в аспирантуре он начал преподавать, а с 1962 г. был штатным преподавателем на кафедре телевидения и радиовещания журфака МГУ. Совместно с Р. Борецким подготовил и преподавал курс «Основы тележурналистики». Юровский считается легендой факультета, получил звание заслуженного профессора МГУ. В 1973 г. он защитил докторскую диссертацию «Советская телевизионная журналистика. Проблемы становления и развития». Он умер 5 ноября 2003 г.

По материалам энциклопедических источников

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

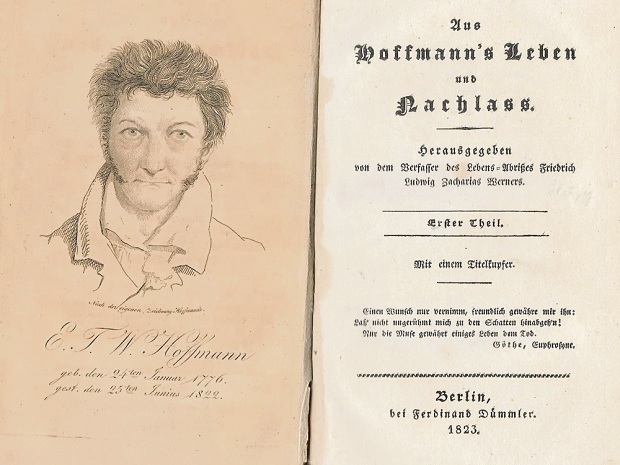

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника