Еврейский детдом Биробиджана

Вышла книга, посвященная практически неисследованной теме

Иосиф Бренер

Трагедия Холокоста – это не только шесть миллионов растерзанных, расстрелянных, сожженных в газовых камерах еврейских женщин, мужчин и детей. Не погибшими, но на долгие годы опаленными его огнем оказались тысячи детей, в одночасье осиротевших. Трудно, почти невозможно представить, что пережили они в годы войны, скитаясь тайком между захваченными фашистами селами, прячась в лесах, добывая разными путями пропитание. Лишь немногим из них повезло найти убежище у милосердных людей. И только в конце войны, когда территория европейской части Советского Союза была освобождена от немецких захватчиков, власти предприняли меры по организации для еврейских детей-сирот детских домов.

Надо сказать, драматическая история создания еврейских детских домов для сирот военного времени изучена мало, и научные исследования не охватывают всю глубину и трагичность этой темы. Многие публикации рассматривают отдельные аспекты деятельности детдомов в различных регионах страны, но не затрагивают весь спектр проблем и уж точно не акцентируют внимание на национальной принадлежности их обитателей. Тем более интересна и уникальна вышедшая недавно в свет книга жителя Реховота доктора Иосифа Бренера «История создания еврейских детских домов. Драмы и трагедии в судьбах еврейских детей-сирот войны».

Рожденный в Биробиджане, Иосиф посвятил всю жизнь истории образования и развития Еврейской автономной области, ее культуре и ее людям. Около двадцати лет он проработал старшим научным сотрудником Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук и после репатриации в Израиль не оставил научную деятельность, продолжая заниматься любимой «биробиджанской» темой – уже в статусе эксперта института Евро-Азиатских еврейских исследований в Герцлии.

– Иосиф, прежде всего, поздравляю вас с выходом столь неординарной книги. Что подвигло вас взяться за столь нелегкое исследование и что нового вы открыли в нем лично для себя?

– Подвигло, в первую очередь, то, что, несмотря на существование в военные и послевоенные годы еврейских детских домов, нынешнее поколение, в том числе и наших соплеменников, почти ничего о них не знает. Даже в моем родном Биробиджане, где находился самый крупный такой детдом в СССР, уже мало кто может об этом вспомнить. А ведь это интереснейшая история! В то время как в самом Советском Союзе, несмотря на специальные постановления правительства, факт создания еврейских детдомов от широкой общественности скрывали, в лучшем случае, замалчивали, пресса США, Канады, Уругвая, Аргентины, ряда европейских государств активно писала о них и обращалась к читателям с просьбой о пожертвованиях для оказания помощи Еврейской автономии и детям-сиротам войны. Я читал эти публикации и, признаюсь, не раз прослезился, видя среди тех, кто оказывал такую помощь, имена лучших людей планеты: Альберта Эйнштейна, Чарли Чаплина, Марка Шагала, Томаса Манна, Лиона Фейхтвангера, Теодора Драйзера, вице-президента США Генри Уоллеса, американских сенаторов, губернаторов, мэров и других общественных деятелей. Для сбора средств был даже создан Американо-Биробиджанский комитет – «Амбиджан». По ходу исследования я изучил сотни монографий и публикаций на идише, английском и испанском языках, в которых отражалась история Биробиджана.

Полностью эту статью Вы можете прочесть в печатном или электронном выпуске газеты «Еврейская панорама».

Полная версия статьи

Уважаемые читатели!

Здесь Вы можете

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад

Процесс Штайгера и еврейский вопрос / Дебаты в Будапеште / Антисемитизм и еврейская идентичность

«Сионизм – идея, которая привела к созданию очага для еврейского народа»

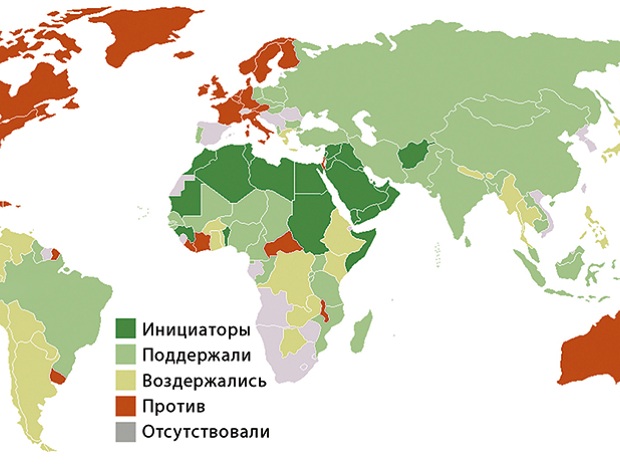

50 лет назад Генассамблея ООН приняла резолюцию о сионизме как форме расизма

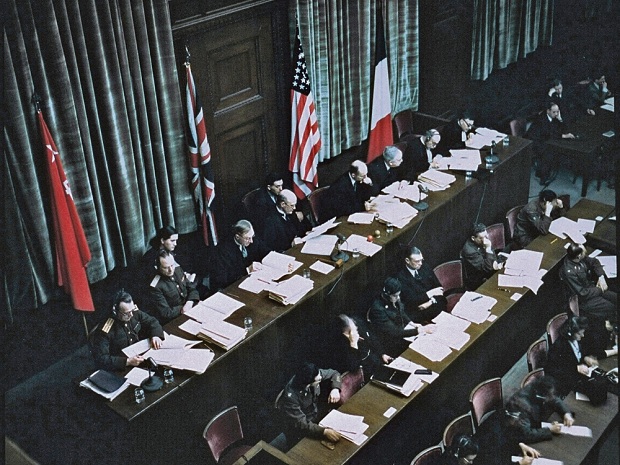

Важнейший судебный процесс современной истории

К 80-й годовщине начала суда Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге