Август: фигуры, события, судьбы

Джек Леонард Уорнер

2 августа 1892 г. в канадском Лондоне в еврейской семье выходцев из Польши Бенджамина Уорнера и Перл Лии Эйхельбаум родился девятый из 12 детей – сын Джейкоб, будущий кинопродюсер, сценарист, режиссер и актер, соучредитель студии Warner Bros.

После его рождения семья переехала в США, в штат Огайо. Джейкоб в раннем возрасте обратился к индустрии развлечений, выступая в местных театрах. Три его старших брата, Гарри, Альберт и Сэм, также предпринимали попытки закрепиться в шоу-бизнесе. Добившись некоторых успехов, братья сперва приобрели кинопроектор, затем – несколько небольших кинотеатров, а позже основали дистрибьюторскую компанию, которую продали в 1909 г., после чего начали карьеру продюсеров. В 1918 г. они купили права на экранизацию романа-бестселлера «Мои четыре года в Германии», написанного послом США в Германии Джеймсом У. Джерардом. Фильм, направленный на поддержку американских военных усилий, был быстро снят, вышел в том же году и имел успех.

В 1923 г. братья основали компанию Warner Brothers Pictures, Inc. После начальных трудностей они сняли ряд успешных приключенческих фильмов с дрессированной овчаркой, а в 1927 г. – первый коммерчески успешный полнометражный звуковой фильм «Певец джаза».

После смерти брата Сэма Джейкоб (к тому времени ставший Джеком), разругавшись с братьями, возглавил компанию и в корне изменил ее деловую политику. Как человек, не считающийся c окружающими, он заслужил репутацию одного из самых неприятных деловых партнеров Голливуда.

© Wikipedia

В отличие от многих киностудий, Warner Bros. пережила биржевой крах 1929 г. и продолжала выпускать широкий спектр фильмов. Уорнер был единственным студийным боссом, прекратившим деловые отношения с нацистской Германией. Многие фильмы студии привлекали внимание к растущей угрозе в Европе.

Джек Уорнер также был одним из 36 членов-основателей Академии кинематографических искусств и наук (AMPAS), которая ежегодно присуждает премию «Оскар». В 1965 г. он сам получил «Оскар» за постановку пьесы «Моя прекраснaя леди».

Уорнер скептически относился к развитию телевидения как средства массовой информации. В то время как многие студии испытывали проблемы из-за конкуренции со стороны телевидения, Warner удалось получить права на популярные бродвейские пьесы и таким образом обеспечить себе прибыль как в финансовом, так и в художественном плане. Динозавр индустрии развлечений ушел на пенсию в 1969 г. Однако он так и не смог полностью расстаться с Warner Bros. и продолжал работать в качестве консультанта и помощника. В 1974 г. он перенес инсульт, в результате которого ослеп на один глаз, а 9 сентября 1978 г. скончался.

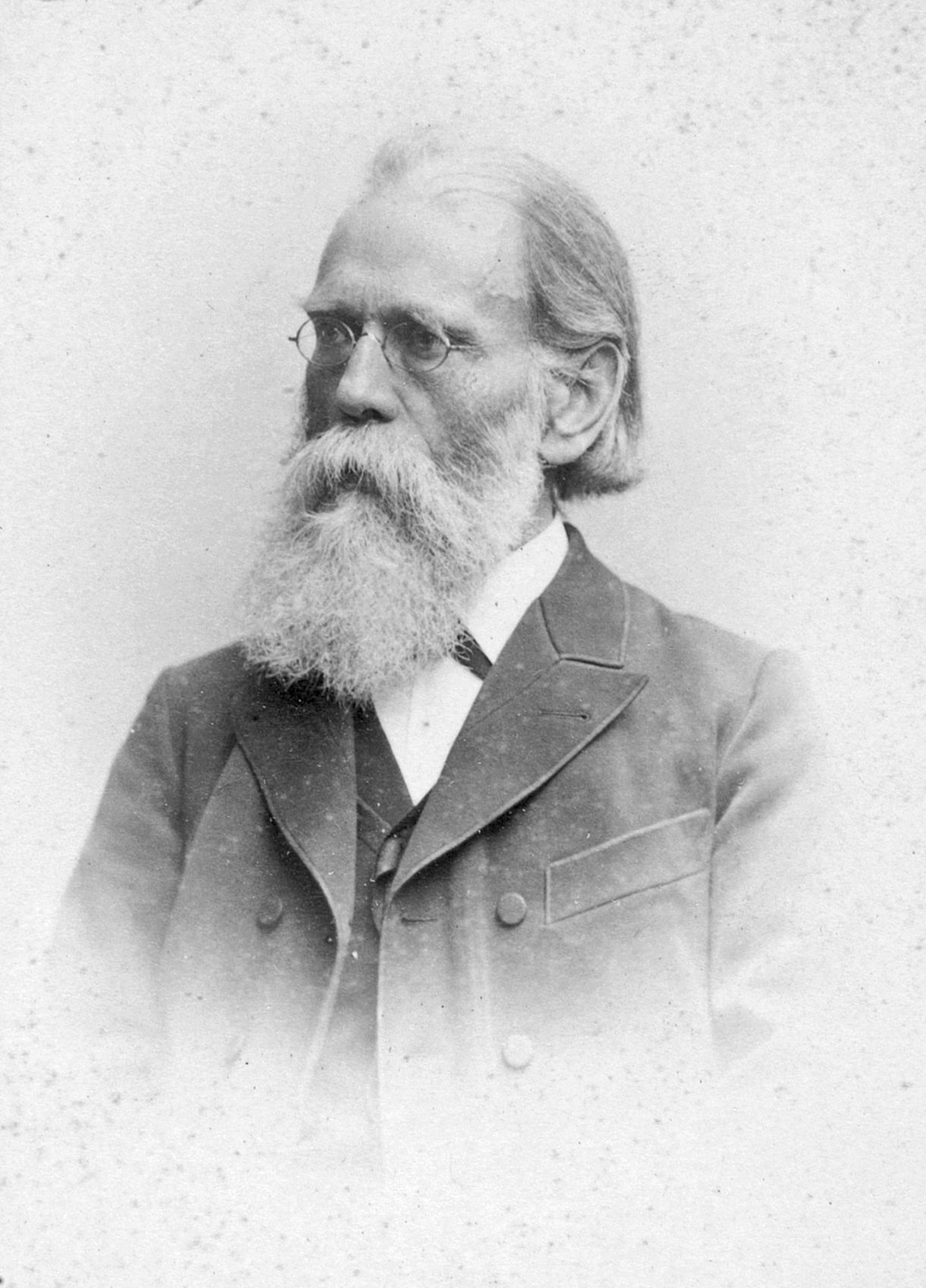

Герман Шапира

4 августа 1840 г. в литовском городке Эржвилкас (Ковенская губерния Российской империи), близ границы с Пруссией, в ортодоксальной еврейской семье родился сын – будущий математик, переводчик и педагог Герман Шапира.

Он получил традиционное воспитание и уже в девятилетнем возрасте зачитывался «Путеводителем растерянных» Маймонида. Завершив необходимое образование, Шапира занял пост раввина в небольшом городке, но случайно попавшее ему в руки руководство по математике вызвало в молодом раввине новую жажду знаний.

В 1868 г. Шапира поступил в берлинскую Gewerbeakademie, но из-за материальных трудностей вынужден был в 1871 г. вернуться в Россию, где занялся торговлей. Собрав необходимые средства, в 1878 г. он снова направился за границу и в 1879 г. уже выступил на 52-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей с докладом «Взаимность частичных и комплексных функций и рядов». В 1880 г. он получил докторскую степень в Гейдельбергском университете, а в следующем году появилась его первая крупная научная работа «Основания теории общих кофункций». Два года спустя Герман был назначен приват-доцентом, а затем профессором высшей математики в Гейдельберге.

© Wikipedia/Universitätsbibliothek Heidelberg

С 1881 г. Шапира участвовал в еврейском национальном движении, основал в Гейдельберге общество «Цион», провозгласившее своей целью создание еврейских сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль. В статьях Шапиры, опубликованных в 1882 г. в «Ха-Мелиц», была впервые выдвинута идея создания в Эрец-Исраэль еврейского университета. На Катовицком съезде «Ховевей Цион» в 1884 г. он предложил учредить фонд для приобретения земельных участков в Эрец-Исраэль.

В начале 1890-х гг. Шапира вернулся к религии и традиционному образу жизни. В 1897 г. он поддержал Т. Герцля и принял участие в работе 1-го Сионистского конгресса, где повторил свои предложения об учреждении «общееврейского фонда» для покупки земли в Эрец-Исраэль и создании там еврейского университета. Первое из них было одобрено 5-м Сионистским конгрессом (1901), который решил учредить Еврейский национальный фонд, второе – 11-м Сионистским конгрессом (1913).

Герман Шапира умер 8 мая 1898 г. в Кёльне. В 1953 г. его останки были перевезены в Израиль и захоронены на горе Герцля в Иерусалиме.

Лариса Богораз

8 августа 1929 г. в Харькове в семье экономиста и литератора Иосифа Богораза и его жены Марии Брухман родилась дочь – будущая лингвист, правозащитница и публицист Лариса Богораз.

В 1950 г. Лариса окончила филологический факультет Харьковского университета. До 1961 г. работала преподавателем русского языка в школах Калужской области, а затем Москвы. В 1961–1964 гг. училась в аспирантуре сектора математической и структурной лингвистики Института русского языка АН СССР, затем преподавала лингвистику на филологическом факультете Новосибирского университета, защитила кандидатскую диссертацию.

Богораз оказала огромное влияние на развитие событий после ареста Синявского и Даниэля. Свое первое письмо генеральному прокурору СССР oнa завершила требованием «соблюдения норм человечности и законности». В феврале 1966 г. совместно с Марией Розановой вела стенограмму судебного заседания по этому делу. Впоследствии эти записи легли в основу «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». В 1968 г. вместе с Павлом Литвиновым подготовила первое письмо, адресованное «мировой общественности», по поводу «процесса четырех» (Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского, В. Лашковой). Богораз приняла участие в знаменитой демонстрации протеста на Красной площади 25 августа 1968 г. против ввода советских войск в Чехословакию. За это она получила четыре года ссылки в Иркутской области. С 1976 по 1984 г. была членом редакции неподцензурного исторического сборника «Память». В 1989–1994 гг. – председатель Московской Хельсинкской группы.

Умерла в 2004 г.

Питер Айзенман

11 августа 1932 г. в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в еврейской семье родился сын – будущий архитектор, один из основоположников архитектурного деконструктивизма Питер Айзенман.

Архитектурное образование получил в Корнеллском университете и в Высшей школе архитектуры Колумбийского университета, дисcертацию защитил в Кембридже. В 1967 г. Айзенман основал Институт исследования архитектуры и градостроительства, которым руководил до 1982 г. В разное время преподавал во многих вузах.Начав с работы с геометрическими абстрактными композициями и творческим наследием Ле Корбюзье, в 1978 г. oн отходит от сугубо рационалистических поисков и переходит в область иррационального. Этот период поисков Айзенмана можно обозначить как деконструктивистский, хотя сам архитектор отказывается от каких-либо четких определений. Такое отсутствие четкой позиции и есть позиция Айзенмана, который считает, что человек волен выбирать из всего многообразия, предлагаемого этим миром, всё, что покажется лично ему близким в данный момент.

По мнению Айзенмана, архитектура должна быть критична, она не должна удовлетворять нужды заказчика, нo, напротив, ставить проблемы. В соответствии с этой концепцией архитектoр выстраивает не только теории, но и реальные сооружения. Все исследования Айзенман декларирует в своих текстах. Понять его архитектуру в отрыве от теории очень сложно, из-за чего его порой причисляют к модернистам. Начиная с 1990-х гг. Айзенман окончательно отказался от деконструктивистского дискурса и переключил свои поиски в область нелинейной архитектуры. Новое вдохновение пришло со стороны современных открытий в науке, идеи самоорганизующихся органических структур, теории складки Ж. Делёза, теории фракталов.

Айзенман – автор многих известных сооружений, среди которых – здание международного выставочного центра в Берлине (1981), Biocentrum во Франкфурте-на-Майне (1986), Церковь 2000 в Риме (1996), концертный зал в Брюгге (1998–1999), Новый футбольный стадион в Мюнхене (2001), Мемориал жертв Холокоста в Берлине (2005). Он – лауреат множества архитектурных наград.

Модест Табачников

13 августа 1913 г. в Одессе в еврейской семье родился сын – будущий композитор и автор эстрадных песен Модест (Монус) Табачников.

Рано увлекся музыкой, играл в духовом оркестре, в оркестре народных инструментов при фабричном клубе. После окончания школы с 1931 по 1934 г. обучался профессии дирижера в Одесском музыкально-театральном институте, параллельно подрабатывая игрой в эстрадных оркестрах. В 1934–1940 гг. – музыкальный руководитель театров «Синяя блуза» и «Мотор», концертно-эстрадного коллектива.

© filial-17.blogspot.com

Первые его песенные опыты относятся к середине 1930-х гг. Первую известность принесла песня «Мама» (1937) на слова Г. Гридова в исполнении К. Шульженко. Прославился же молодой автор куплетами «Ах, Одесса, жемчужина у моря» (1939).

С 1940 г. и до начала войны Табачников работал на Одесской киностудии заведующим музыкальной частью. Летом 1941 г. он был назначен художественным руководителем ансамбля песни и пляски 2-й Гвардейской армии, затем заведовал музыкальной частью фронтового театра «Веселый десант». На праздничном концерте 7 ноября 1941 г. солист ансамбля одессит Аркадий Явник впервые исполнил песню Табачникова на слова И. Френкеля «Давай закурим!». А после того, как К. Шульженко записала ее на грампластинку, песня приобрела колоссальную популярность и считается одной из лучших мелодий Великой Отечественной.

Модест Табачников – автор оперетт «Сенсация», «Люблю, люблю» и др., музыки к 50 драматическим спектаклям и семи кинофильмам, более 230 песен. Самая знаменитая из его песен – «У Черного моря», в которой соединились таланты трех выдающихся одесситов: певца Леонида Утесова, поэта Семена Кирсанова и композитора Модеста Табачникова. Среди других известных песен – «Одесский порт», «Цветочница Анюта», «Ленинградские мосты», «Песенка оленевода» и др. Популярность и признание не уберегли, однако, композитора от критических упреков в «развязности», «слезливости» и прочих грехах. Этим, скорее всего, объясняется относительно позднее официальное признание: лишь в 1976 г. Табачников был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Но носил он его, увы, недолго: композитор скончался в Москве 31 января 1977 г.

Стэнли Милгрэм

15 августа 1933 г. в Нью-Йорке в семье Адели и Самуэля Милгрэм, еврейских эмигрантов из Румынии и Венгрии соответственно, родился сын – будущий социальный психолог и педагог Стэнли Милгрэм, один из наиболее влиятельных психологов XX в.

Окончив школу в Бронксе, в 1954 г. oн получил степень бакалавра в области политологии в Квинс-колледже в Нью-Йорке, продолжил учебу в Бруклинском колледже, где изучал психологию личности и социальную психологию. В 1954 г. поступил в аспирантуру в Гарварде, в 1960 г. получил степень доктора философии в области социальной психологии и поступил на работу доцентом в Йеле. В 1967 г. принял предложение стать штатным профессором в Центре подготовки аспирантов Университета штата Нью-Йорк, где и работал до своей смерти.

Что вы сделаете, если найдете на улице письмо? А если вас попросят уступить место в метро? А если вас попросят ударить человека электрическим током? Эксперименты Милгрэма давали не самые предсказуемые ответы на эти вопросы. Свои самые знаменитые эксперименты он провел в 1960–1970-х гг., когда эта область еще не подчинялась строгим регламентам. Так, студентам Милгрэма удалось выяснить, что люди с легкостью уступают место в метро по первой просьбе, не спрашивая о причинах, а команда психолога смогла установить, что среднее количество знакомых, отделяющих нас от любого человека на планете, – 5,5 («теория шести рукопожатий»).

Но самое неожиданное открытие Милгрэма – это легкость, с которой люди отбрасывали нормы морали, подчиняясь авторитету. Речь идет о знаменитом эксперименте, в котором испытуемым предлагалось исполнять роль учителя и помогать ученику запоминать комбинации из двух слов, мотивируя его нарастающими по силе ударами электрического тока. Это происходило в присутствии исследователей, которые поощряли «правильные» действия испытуемых. Конечно, током никого не били, в роли учеников выступали актеры, но профессиональное сообщество нашло множество недочетов в технике проведения эксперимента. И всё же результаты были шокирующими: 65% испытуемых довели электрический разряд до высоких значений, которые могли бы причинить вред ученикам.

Впоследствии Милгрэм повторял свой эксперимент с вариациями, получая вполне сопоставимые результаты, и написал на базе этих исследований книгу «Подчинение авторитету». В ней психолог перешел от своей более ранней теории конформизма (в стрессовой ситуации человек склонен подчиняться правилам, принятым в группе, частью которой он себя считает), к теории агентов (человек готов совершать аморальные поступки, если ответственность за принятие решения лежит не на нем, а на вышестоящей авторитетной личности). За столь глубоким погружением в тематику стояли и личные мотивы: после Второй мировой дом семьи Милгрэм стал прибежищем для родственников из Восточной Европы, переживших Холокост. В те времена многие задавались вопросом, как под влиянием нацистской идеологии возникла страшная жестокость в масштабе целого народа. Предполагали, что дело в традиционной приверженности немцев выполнению правил. Эксперименты Милгрэма доказали, что всё намного сложнее, и речь идет не о национальных особенностях, а о природе человека. Книга Милгрэма принесла ему огромную популярность, его эксперимент стал каноническим, хотя сегодня его воспроизведение запрещено.

Стэнли Милгрэм умер в возрасте 51 года 20 декабря 1984 г.

Роберт Солоу

23 августа 1924 г. в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из России, меховщика Милтона Генри Солоу и его жены Ханны Гертруды Сарней, родился первенец – будущий экономист, автор модели Солоу, лауреат Нобелевской премии 1987 г. «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста» Роберт Мертон Солоу.

Мальчик был одним из лучших учеников в школе и поступил в Гарвардский университет, где в 1940–1942 гг. изучал социологию и антропологию. В конце 1942 г. поступил на службу в армию, служил в Северной Африке и на Сицилии, а в 1945 г. в составе англо-американских войск участвовал в освобождении Италии. В августе 1945 г., после демобилизации, вернулся в Гарвард. Получил там степени бакалавра, магистра и доктора, в 1949–1950 гг. параллельно учился в Колумбийском университете.

С 1949 г. начал преподавательскую деятельность ассистентом профессора статистики на экономическом факультете Массачусетского технологического института, продолжив в Оксфорде и в Массачусетском технологическом институте, где он дорос до почетного профессора.

Солоу также занимал ряд государственных должностей, в том числе был старшим экономистом Совета экономических консультантов (1961–1962) и членом Президентской комиссии по поддержке доходов (1968–1970), экономическим советником президентов Дж. Кеннеди, Л. Джонсона и Р. Никсона, членом совета директоров Федерального резервного банка Бостона (В 1975–1980). Был членом, а в 1964 г. президентом Эконометрического общества; членом, а в 1979 г. президентом Американской экономической ассоциации, президентом Международной экономической ассоциации (1999–2002).

В 1956 г. ученый сформулировал модель, которая впоследствии получила его имя и принесла ему Нобелевскую премию. Модель Солоу представляет собой анализ экономического роста, который, помимо традиционных факторов труда и капитала, включает в себя внешний фактор технического прогресса. Составляющая технического прогресса в экономическом росте получила название «остаток Солоу».

Ученый скончался 21 декабря 2023 г. в возрасте 99 лет.

Яков Костюковский

23 августа 1921 г. в Золотоноше (Кременчугская губерния Украинской ССР) в еврейской семье бухгалтера Арона Костюковского и его жены Софьи Слепаковой родился сын – будущий писатель-сатирик, сценарист, поэт, драматург, журналист, военный корреспондент Яков Аронович Костюковский.

Вскоре семья переехала в Харьков. Писать сатирические стихи и эпиграммы Яков начал в школе, посещал литературную студию при Дворце пионеров, в 1939–1941 г. учился на литературном факультете ИФЛИ. Близко дружил с сокурсниками Семеном Гудзенко и Давидом Самойловым.

В 1940 г. служил в армии на новоприсоединенных территориях Западной Украины. Печатался в газетах и журналах, в 1941 г. дебютировал фельетоном в «Огоньке». С началом войны начал работать в «Комсомолке» и одновременно ответственным секретарем военно-молодежного журнала «Смена», затем – во фронтовом отделе «Комсомольской правды». Будучи призван в армию, служил ответственным секретарем дивизионной газеты, затем в газете Московского военного округа. После демобилизации вернулся в «Комсомолку», где заведовал отделом культуры, был ответственным секретарем и ввел раздел сатиры. С 1945 г. публиковал в журналах «Крокодил» и «Перец» сатирические рассказы и фельетоны. В разгар кампании по борьбе с коспомолитизмом был уволен из «Комсомольской правды». С 1948 г. совместно с Владленом Бахновым писал фельетоны, сатирические стихи, пьесы, сценарии, репризы для артистов эстрады и цирка.

С 1963 г. работал в соавторстве с Морисом Слободским. Издал несколько книг. Вместе с ним написал сценарий оперетты «Два дня весны» по произведениям И. Дунаевского. Совместно с М. Слободским и Л. Гайдаем написал сценарии трех самых знаменитых комедий последнего – «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

8 апреля 2011 г. был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, 11 апреля скончался от инфаркта миокарда.

По материалам энциклопедических источников

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

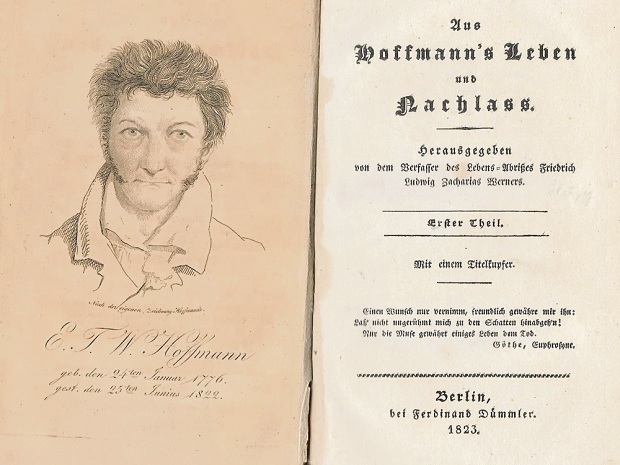

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника