Большое зеркало времени

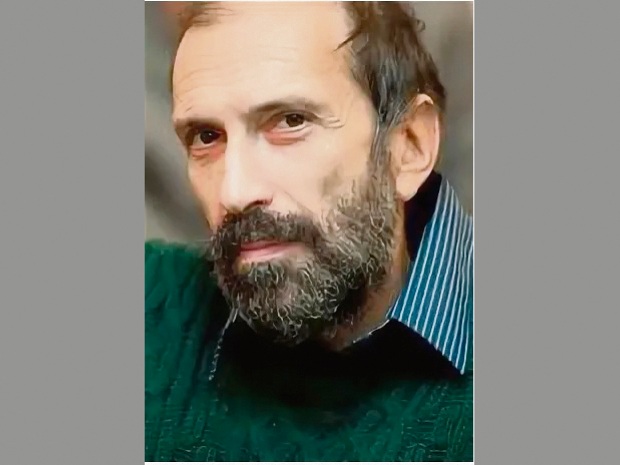

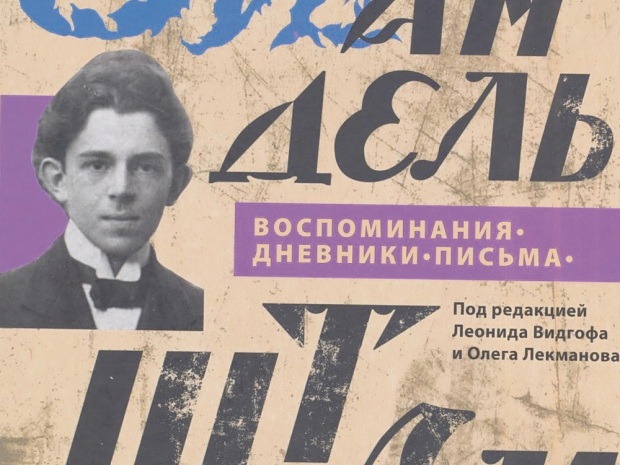

90 лет назад родился Альфред Шнитке

Памятник Альфреду Шнитке в Энгельсе© WIKIPEDIA

«…я не русский, и отсюда у меня постоянные проблемы самосознания, как и комплексы из-за моего немецкого имени. Моя иудейская половина тоже не дает мне пристанища, ведь я не знаю ни одного из трех иудейских языков – при этом обладаю ярко выраженной еврейской внешностью. Всё еще более запутано и осложнено тем, что мой еврей-отец родился в Германии и говорит по-немецки лучше, чем мать. К тому же война – именно с Германией, и чувство того, что ты – немец (у меня оно есть, так как я читаю по-немецки, говорю с бабушкой, не знающей русского, только по-немецки, и мой внутренний мир – это не существующая более Германия Гёте, Шиллера, Гейне)… – и это вина и опасность».

Альфред Шнитке

За свою творческую жизнь он написал свыше 200 музыкальных произведений различных жанров – концерты, симфонии, оперы и балеты, хоровые произведения, работал для кино и театра. Его произведения исполняли и исполняют выдающиеся музыканты современности: Мстислав Ростропович, Олег Каган, Владимир Крайнев, Геннадий Рождественский, Гидон Кремер, Наталья Гутман и другие. Наполовину еврей, наполовину немец, композитор Альфред Шнитке вошел в музыкальную жизнь всего мира: Европы, Америки, Израиля, Чили, Японии и Китая.

От Екатерины до Ленина

Племянница прусского короля Фридриха Великого, дочь князя Анхальт-Цербстского, ставшая императрицей Екатериной II после своего восшествия на российский престол летом 1762 г., в том же году своим величайшим указом пригласила жителей европейских стран переехать в Россию и поселиться на берегах реки Волги. Европейцы откликнулись и хлынули в Россию. Среди искателей новой жизни – в том числе датчан, шведов и голландцев – больше всего было немцев из Гессена, Бадена и Саксонии. В течение десяти лет они образовали в Поволжье около 100 переселенческих колоний, в которых проживалo более 25 тыс. человек. С годами жителей – по естественным причинам – становилось всё больше, и в конце XIX в. за ними официально закрепилось название «немцы Поволжья».

После большевистского переворота, случившегoся в 1917 г., сторонник автономии нацменьшинств В. И. Ульянов-Ленин, ставший председателем Совнаркома, одним росчерком пера создал в Советской России первую национальную автономию – Трудовую коммуну немцев Поволжья.

Родословная

Проживавшие ранее в Богемии немцы Иосиф Фогель и Паулина Шехтель перебрались в Россию и осели в селе Каменка, где с незапамятных времен располагалась немецкая колония Каменского колонистского округа, в начале XIX в. Там они встретились, сочетались браком и в 1910 г. произвели на свет дочь Марию, которой было суждено стать женой Гарри Шнитке (сына еврейской семьи из Прибалтики, говорившей между собой на немецком и переехавшей в Германию), родившегося во Франкфурте-на-Майне в 1914 г.

Семье Шнитке на месте не сиделось, и в 1926 г. они переехали в Москву. Откуда в 1930 г. Гарри, решив начать самостоятельную жизнь, перебрался в город Энгельс, столицу Республики Немцев Поволжья, вступил там в партию и начал работать журналистом.

Гарри и Мария встретились, полюбили друг друга и решили сочетаться законным браком. В некоторых источниках говорится, что мать невесты не хотела для дочери мужа-еврея чисто из-за религиозных расхождений. «Ты – иудей, она – католичка, как вы сможете жить вместе?» – говорила она возлюбленному дочери. «Но мы любим друг друга», – возражал молодой человек.

Так или иначе, молодые поженились, и с появлением детей Паулине пришлось смириться с выбором дочери, которая с мужем говорила по-немецки, и потому первым языком будущего великого композитора, родившегося 24 ноября 1934 г., стал немецкий.

А через семь лет Германия напала на Советский Союз, немцев Поволжья депортировали – кого в Сибирь, кого в Казахстан, кого в Среднюю Азию. Семье Шнитке повезло: смешанные семьи не выселяли, но газету, где работал Гарри, закрыли. Он просился на фронт, ему отказали, но в 1943-м всё же разрешили – отправили служить переводчиком. Мария осталась с детьми в Энгельсе, работала учительницей немецкого языка в школе и, как и другие учителя, – выживала.

Выбор пути

Всё началось в Вене, где жили и сочиняли музыку Моцарт, Бетховен, Шуберт, Гайдн, Брамс. Вена была открытием для увлекавшегося музыкой 12-летнего мальчишки, который в своей жизни ничего, кроме пыльного Энгельса, не видел.

В музыкальную столицу не только Европы – мира он приехал с отцом, которого как отличного переводчика откомандировали в газету Österreichische Zeitung, издававшуюся на немецком языке советскими оккупационными властями для жителей Австрии. «Попасть в Вену, – вспоминал Шнитке, – значило для меня понять, что существует история, что она – рядом… В Энгельсе я не мог ничего такого ощущать... Я уже тогда понял, что со мной произошло нечто важное, что я не случайно вырван из душных тенёт детства и введен в этот светлый мир».

После города, насыщенного музыкой, живущего музыкой, определился выбор: до возвращения в Советский Союз два года обучения в венской музыкальной школе, затем дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища им. Октябрьской революции (сегодня Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке), затем Московская консерватория и ее аспирантура. Молодой член Союза композиторов преподает в alma mater инструментовку и чтение партитур, но прожить на зарплату преподавателя, пусть и консерватории, трудно. Спасает кино, где он должен делать то, что просит режиссер, а ему хочется сочинять музыку не на заказ и по yказу. И он создает сочинения, которые разительным образом отличаются от произведений большинства композиторов того времени, используя в своем творчестве редкий метод алеаторики (от лат. alеa – игра в кости, случайность) – метод музыкальной композиции с незакрепленным звуковым текстом. Тем самым нарушая устоявшуюся советскую музыкальную традицию, которая редко предполагала неопределенную случайную последовательность разных элементов музыки.

Шнитке выстраивал гармонию, которая резко меняла форму, создав собственную полистилистику, совмещая разные, казалось бы, несовместимые эстетики. В его композициях быстро сменялись ритм, тембр, динамика. Выстроенная в произведении гармония резко меняла форму, приобретая новые штрихи. Можно сказать, что для его творчества не было жанровых или стилистических ограничений. Результатом поисков стала Первая симфония.

Известность приходит в 1977 г., когда был написан Concerto Grosso № 1 – музыкальное произведение для двух скрипок, клавесина, фортепиано и струнного оркестра. Может быть, это сочинение и прошло бы мимо внимания публики, если бы танго из этого концерта не взял Элем Климов для своего фильма об убийстве Распутина «Агония», а «Прелюдия» и «Рондо» не прозвучали бы в фильме Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», в котором одну из главных ролей сыграл Владимир Высоцкий.

В те же 1970-е гг. начинается сотрудничество Шнитке с Театром на Таганке. Режиссеру-авангардисту нужен был композитор-авангардист. Выбор Любимова пал на Шнитке. Музыка к спектаклям «Ревизская сказка», «Пир во время чумы», «Арабески», «Мед», «Живаго» долгие годы звучала в одном из самых лучших театров Москвы.

Он работает в самых разных жанрах: пишет сценическую композицию «Желтый звук» (1974), оперы «Жизнь с идиотом» (1991) и «Джезуальдо» (1994), балеты «Лабиринты» (1971), «Эскизы» (1971–1985) и «Пер Гюнт» (1986). Среди его хоровых произведений – «Реквием» (1975), кантата «История доктора Иоганна Фауста» (1983), хоровые концерты на слова Григора Нарекаци (1984–1985), «Стихи покаянные» для хора a cappella (1987).

Жизнь в Германии

В 1989 г. Wissenschaftskolleg zu Berlin (Институт перспективных исследований в Западном Берлине) предоставил непонятому и не признанному на родине композитору стипендию. Те из читателей «Еврейской панорамы», кто жил в это время в СССР, наверно, помнят, чтó это были за годы. Горбачев стремился к преобразованиям советской империи, но шел по минному полю – переустройство страны ввергло ее в хаос и кровавые национальные разборки, а население – в нищету.

Шнитке предложение принял – его больше знали, любили, понимали и ценили в Европе, нежели в Советском Союзе, где для чиновников от культуры музыка Альфреда Шнитке была terra incognita, чуждой советской музыкальной эстетике. Музыка этого то ли еврея, то ли немца раздражала, вызывала отторжение. Бывало, что его концерты не только отменяли, но и запрещали. Что произошло и с Первой симфонией, написанной в 1969–1972 гг. И только благодаря вмешательству композитора Родиона Щедрина она была впервые исполнена в начале февраля 1974 г. в Горьком (сегодня – Нижний Новгород) местным филармоническим оркестром, которым дирижировал Геннадий Рождественский. И лишь через год – в Таллине, где партию солирующей скрипки исполнял Гидон Кремер.

В 1990-м семья приняла решение уезжать.

Задолго до переезда Шнитке был одним из самых известных и ценимых советских композиторов на Западе. Еще в глухие брежневские годы, в мае 1981-го, он был избран членом Западноберлинской академии искусств, а в перестроечные, в июле 1986-го, – членом-корреспондентом Баварской академии изящных искусств, в мае 1987-го – иностранным членом сначала Шведской королевской, а затем Гамбургской академий. В Стокгольме, Лондоне, Турине и Зальцбурге проходили фестивали, посвященные только его музыке. Что невозможно было представить в Советском Союзе.

На назначенную ему стипендию можно было снять квартиру в центре Западного Берлина и, помимо преподавательской деятельности, заниматься тем, чем он занимался всю свою жизнь, – сочинением музыки. Германия с предоставлением гражданства не тянула, в том же 1990-м композитор и его жена, пианистка Ирина Шнитке, стали гражданами страны. Но при оформлении документов ему предложили отказаться от советского гражданства и принять только одно – германское. Он отказался, просил его сохранить. В просьбе не отказали: 14 ноября 1990 г. Альфреду и Ирине Шнитке было предоставлено гражданство ФРГ с сохранением советского.

Вскоре семья переехала в Гамбург: известный композитор Дьердь Лигети (в Германию он переехал из Венгрии), уходивший по возрасту на пенсию, предложил руководству консерватории, чтобы его место занял Альфред Шнитке. Сняв квартиру на Магдалененштрассе и обустроившись в вольном городе, он начал преподавать студентам композицию.

Его творческая жизнь в это время отличалась необычайной насыщенностью – концерты, работа над новыми сочинениями, общение с крупнейшими музыкантами мира… В Лондоне провели фестиваль Schnittke: a Celebration («Торжества в честь Шнитке»), в котором приняли участие Ростропович, Кремер, Квартет им. Бородина. Би-би-си сняла документальный фильм о советском, а теперь и немецком композиторе «Нереальный мир Альфреда Шнитке».

Но ошибкой было бы думать, что он жил только в мире музыки и горнего духа, будучи полностью оторванным от реальной жизни. В это время происходило объединение Германии, в страну из разваливающегося Советского Союза хлынули сотни тысяч этнических немцев и евреев. Шнитке не раз говорил, что процесс интеграции начался слишком поздно, идеологический конфликт, длившийся 50 лет, утихнуть быстро не может. Он, наполовину еврей, наполовину немец, родившийся в Советском Союзе, пытался разобраться в процессах, происходивших в обеих странах.

А в середине 1990-х, рассуждая о взаимоотношениях власти и художника, говорил: «Я ненавижу всякое насилие… вероятно, художника, любого, можно сравнить с пружиной. Некоторое давление на него даже необходимо: да, он сжимается под действием внешней среды, но, распрямляясь, творит. Важно только, чтобы это давление не… превращалось… в могильную плиту, из-под которой невозможно выбраться. А тоталитаризм зачастую не просто давит, а убивает. И это страшно».

Композитор с мировым именем преподавал композицию вплоть до 1994 г. и мог бы продолжать эту свою педагогическую деятельность, если бы не проблемы со здоровьем, которые начались десятью годами ранее.

«…надеюсь, что меня поймут»

На Ленинскую премию Альфреда Шнитке выдвинули в 1990 г., тем самым признав его заслуги на государственном уровне. Премия имела долгую историю: она была учреждена в 1925-м, просуществовала до 1935-го. В 1940-м учредили Сталинскую премию, которая после XX съезда КПСС ушла в историю. После совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР была возрождена Ленинская. Этo была самая высокая награда в стране, она присуждалась за выдающиеся достижения в науке и технике, литературе, искусстве и архитектуре. В разные годы ее лауреатами были Юлий Харитон, Сергей Ильюшин, Майя Плисецкая, Арам Хачатурян, Константин Симонов. Государственное признание заслуг в материальном исчислении выражалось в весомых 100 тыс. рублях (после деноминации 1961 г. – 10 тыс.).

Но, как пишет музыковед Валентина Холопова, автор книги «Композитор Альфред Шнитке», он отказался от такой чести, объяснив в письме Государственному комитету по присуждению премий, что, по его мнению, «введение в стране многопартийной системы принесло переоценку исторических фигур, которые вместо символов эпохи стали реальными людьми. Поскольку Ленин представлял только одну партию, невозможно согласиться с сохранением его имени в названии высшей премии всего государства». Тем не менее, продолжал композитор, он не может бросить камень в Прокофьева, Шостаковича или Гилельса, награжденных этой премией, поскольку в прежние времена у них не было никакого выбора. «Я надеюсь, что меня поймут и не осудят за просьбу исключить меня из числа кандидатов», – заканчивал свое письмо Шнитке.

В другие годы такой поступок вызвал бы грандиозный скандал и имел бы далеко идущие последствия, но в 1990-м Советский Союз трясло так, что этот шаг композитора прошел мимо внимания общественности, более озабоченной иными событиями, происходившими в стране, неумолимо катившейся к распаду.

Уход

Первый инсульт случился у Шнитке летом 1985-го на музыкальном фестивале в Пицунде. В Абхазию немедленно вылетели известные врачи-хирурги Леонид Рошаль и Александр Потапов. Диагноз звучал как приговор: обширное кровоизлияние в мозг, клиническая смерть. Врачи сделали не просто всё, что могли, – они сделали невозможное: через два месяца приговоренный к смерти вернулся к жизни. Которой для него всегда была музыка.

Второй инсульт свалил его с ног в Гамбурге летом 1991-го. Выкарабкаться из объятий смерти помогли немецкие врачи вместе с немедленно прилетевшим из Москвы Александром Потаповым.

Третий инсульт произошел в июне 1994-го. Последний, из которого ему уже не суждено было выйти, случился в июле 1998-го.

Он умер 3 августа. Семья решила похоронить отца и мужа в Москве.

Современники о Шнитке

Гидон Кремер, скрипач и дирижер, основатель камерного оркестра (в 1980 г. эмигрировал из СССР в ФРГ): «Альфред является большим зеркалом времени, потому что он не заигрывал, не кокетничал с этим временем, а жил в нем. И руководило им желание… отражать время не как однодневку, а с позиций и категорий вечных. Музыкант-философ, он, как натянутая вибрирующая струна, с необычайной остротой чувствовал каждый миг жизни и пульс своего времени. В каждом его сочинении звучит тема противостояния сил добра и зла, и далеко не всегда добро одерживает победу. Работа для театра и кино занимала много времени у композитора, в конце жизни он подсчитал, что писал киномузыку в течение 15 лет. Музыка Альфреда – не выхолощенная и не придуманная; она наполнена его поражениями, его неуверенностью, его сомнениями, его стеснительностью, всем чем угодно, но в ней есть и та сила, которая выходит за рамки обычного. Может быть, эта сила кроется в том, что он, в конце концов, в музыке не боится быть самим собой, и, может быть, после болезни – даже еще больше, чем до нее».

Геннадий Рождественский, дирижер, пианист, композитор (в 1970-е гг. был единственным исполнителем сочинений Шнитке): «Если не ошибаюсь, первый раз я столкнулся с музыкой Альфреда, когда много лет назад, в начале 1960-х, мы пытались организовать прослушивание в Большом театре его оперы „Одиннадцатая заповедь“. Но из этого ничего не вышло. Затем вместе с Марком Лубоцким (советский и немецкий скрипач, педагог, мемуарист, в 1976 г. эмигрировал в Нидерланды, затем переехал в Германию. – А. Д.) мы сыграли Первый скрипичный концерт и тут же записали его на радио… для меня любая музыка Альфреда – это прорыв, взрыв».

Иван Муди, английский композитор: «Альфред Шнитке был одним из немногих композиторов, которому удалось в своей музыке отразить нравственные и духовные искания современного человека во времени, в котором он жил».

Так говорил Шнитке

Момент осознания

Немецкая кровь принесла достаточно много неприятностей. Но в той же мере мне их приносила и моя еврейская кровь. Для меня война, 1941-й, оказались моментом, когда я одновременно осознал, что я и еврей, и немец. По матери я немец, а по отцу – еврей. Тогда я это почувствовал. На улице я слышал, что я – жид. И шла война, а моя бабушка говорила только по-немецки, и я видел, как это неудобно – говорить по-немецки. И вот, с того далекого 1941-го во мне живет четкое сознание этой непрекращающейся проблемы.

«Отмыться» от еврейства считал позором

Я начал чувствовать себя евреем с начала войны. Вернее… я себя сразу почувствовал одновременно и евреем, и немцем. Антисемитизм возродился у нас с началом войны… Война определила ощущение двойной неугодности: я был неугоден как еврей, и я же был неугоден как немец. Причем я не ощутил бóльших неудобств от того, что я имел немецкую фамилию, чем от того, что был евреем. Когда война закончилась, я, в общем-то, немцем вроде бы перестал быть, но евреем продолжал оставаться. Когда получал паспорт в 1950 г., назвался евреем. «Отмыться» от своего еврейства я считал позором. И с тех пор я числюсь евреем – по отцу.

Везде чужой

Я везде ощущаю себя немного чужим, посторонним. Происхождение у меня, прямо скажем, сложное: я наполовину немец, наполовину – еврей. И это сочетание довольно трагичное. Впервые я почувствовал всю тяжесть своего положения, когда началась Вторая мировая война. Я вышел на улицу, и соседские мальчишки тут же сообщили мне эту новость, сопровождая ее не слишком литературными выражениями. Да и потом, когда я вырос и война закончилась, мне не давали об этом забыть. Не слишком хочется всё это вспоминать, но, когда мы еще жили в России, мне часто по телефону... рекомендовали уехать подальше. Уже не как немцу, а как еврею. Но я вырос на русской земле, на русской культуре и считаю ее своей. Особенно здесь, в Германии.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство