Сын еврея и армянки

Беседа с поэтом Германом Лукомниковым

Герман Лукомников

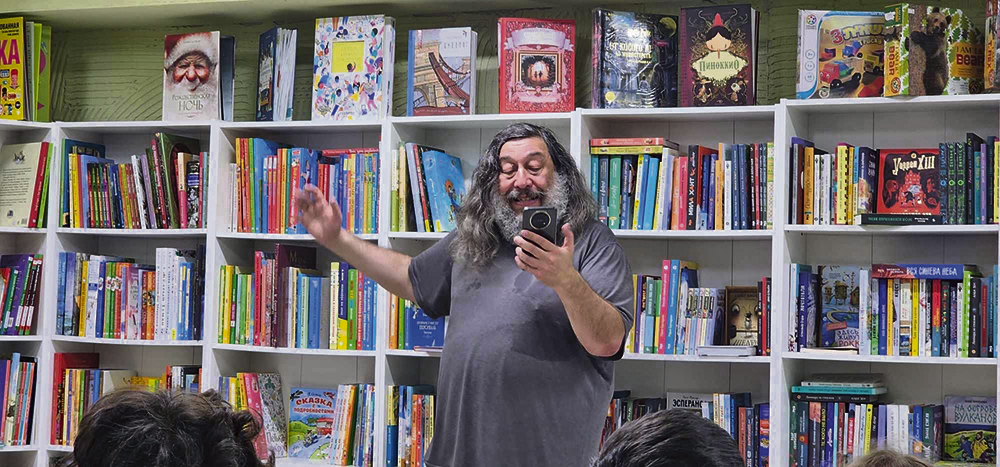

Он знаменит среди ценителей виртуозного владения словом и рифмой, он – победитель Большого поэтического слэма Москвы (2006), Российско-украинского слэма во Львове (2007) и Всероссийского слэма в Воронеже (2014), вице-чемпион парижского Coupe du Monde de Slam Poésie 2015, а еще его всегда понимают дети, недаром он был удостоен Премии им. Корнея Чуковского. Но многим взрослым и серьезным читателям стихов и поэм его творчество казалось несерьезным. И вот в последнее время его комбинаторная поэзия зазвучала по-новому. Короткие стихи, созданные, казалось бы, ради «красного словца», чтобы пощеголять виртуозной версификацией, словесным жонглированием, вдруг приобрели вполне актуальное содержание. Вот, например, то, в чем он признанный виртуоз, – палиндромы (фразы, читаемые одинаково и слева направо, и наоборот) типа «Мала каска аксакалам». Как говаривал один аксакал, «кто не понял, тот поймет».

Мы встретились с поэтом в Израиле, где с успехом прошли его выступления перед русскоязычной публикой, которой в последнее время здесь прибавилось. И мы начали с цитаты, важной для читателей еврейской газеты: «Я сын еврея и армянки...»

– Вы таки носите еврейскую фамилию?

– Строго говоря, фамилии Лукомников не существует, есть русские фамилии Луковников и Лукошников, а также еврейская Лукомник. Дело в том, что в 1920-е гг. советская власть в Азербайджане стала русифицировать фамилии: многие Мамед-заде и Али-заде превратились в Мамедовых и Алиевых, а мои армянские родные Мартиросяны – в Мартиросовых. Еврейские фамилии не трогали, но паспортистка автоматически приписала к дедушкиной фамилии Лукомник окончание -ов. Сейчас во всём мире нас, Лукомниковых, лишь трое: я, моя мама, оставившая фамилию папы, хоть и развелась с ним, и еще моя тетя, которая живет в Израиле. У меня всё интересно было с происхождением…

– Расскажите.

– Я родился в Баку в 1962 г. У моего папы, Геннадия Ильича Лукомникова, была вторая группа инвалидности по шизофрении, он с детства наблюдался у психиатра, при этом был очень талантливый, я даже считаю гениальный поэт и художник. Но его стихи и рисунки видели только родные и психиатры. Он увлекался фотографированием, остались тысячи снимков: город Баку, знакомые, родственники; этим фотоделом он кое-что зарабатывал... Когда мои мама и папа решили пожениться, их отговаривали родственники с обеих сторон. Они не послушались, и в результате появился я. Но мама и папа действительно были настолько разными людьми, что прожили вместе недолго и развелись. Мама потом вышла замуж за дядю Шамиля Алиева, наполовину азербайджанца, наполовину русского. А папа уже не женился, хотя у него тоже была подруга, тетя Рая (по фамилии, кажется, Федорова). Папа погиб, когда я жил уже в Москве у его родных. Моя тетя и ее муж стали моей, можно сказать, третьей семьей, потому что я сначала воспитывался у мамы, потом у бабушки. Мне долго не говорили, что во время очередного папиного приступа бабушка вызвала психиатрическую «скорую», а он спрятался от санитаров, повиснув на перилах балкона, и, когда его пытались снять, он сорвался и упал – нечаянно или нарочно, непонятно. Осенью 1977 г. Ему было всего 38 лет, а мне 15.

– Откуда вы знаете о поколениях ваших еврейских предков?

– Мне много рассказывала моя бабушка, Дина Самойловна Якоби. Она была не чужда литературы, написала в последний год своей жизни мемуары, любила поэзию, читала мне кое-что по памяти из недоступных в пору моего детства Бальмонта и Северянина. Обожала Маяковского. Рассказывала, что однажды он провел ее с подругой на свой вечер в Баку. Им не достались билеты, они стояли у входа в зал, вдруг идет Маяковский, они его узнали по фотографиям, подошли и пожаловались, что не могут попасть. Маяковский сказал администратору, что барышни с ним, и велел поставить им дополнительные стулья в первом ряду. Мои предки – польские евреи. Бабушка родилась в Беларуси, ее мама жила с мужем в Польше, но поехала рожать в родные места, к родителям, в Чаусы. Ее, мою прабабушку, звали Сара Абрамовна Якоби, в девичестве Могиленская. Она была дочерью раввина. Получается, что я – праправнук раввина из Чаусов. Про него говорили, что он был «раввин-бессребреник». Что бы это значило?

– Возможно, он не получал зарплату. Были же «казенные» раввины, официально назначенные властями руководить общиной, и были так называемые «духовные», не имевшие жалования, но пользовавшиеся авторитетом. Но, скорее всего, был просто бескорыстным человеком.

– Может быть… Так вот, из Беларуси в Польшу бабушку везли в бельевой корзине. Бабушка росла в Варшаве и в детстве знала три языка – идиш, польский и русский. На идише говорили дома, по-польски – на улице, а русский знали все, потому что Польша была частью Российской империи. Бабушкин отец, мой прадедушка Самуил Моисеевич Якоби, был энциклопедически образованным человеком, знал несколько европейских языков, работал журналистом в варшавской еврейской газете, брал интервью у разных знаменитостей, а еще у него была какая-то фрахтовая контора, он оформлял грузоперевозки, и это приносило основной доход семье. Кроме того, он частным образом преподавал древнееврейский язык, это был еще один источник заработка.

– А вот странно, почему платили за частные уроки иврита? Ведь в каждом хедере или в иешиве в то время преподавали иврит (древнееврейский) для молитв и чтения святых книг. Возможно, он знал язык достаточно глубоко и обучал состоятельных «эмансипированных» евреев.

– Не могу сказать, это всё, что я знаю от бабушки… Я его не застал, он умер еще в середине 1940-х, но сохранились его фотографии – очень хорошо представляю себе его облик. Они с прабабушкой растили пятерых детей, она была домохозяйкой, а он зарабатывал. От бабушки я знаю кое-что и о его родителях, они жили в небольшом польском городе Ломже. Сохранилась фотография моего прапрадедушки Моисея Якоби в пожарной форме. Это, по словам моей бабушки, немного странно, он был знатоком Торы и Талмуда, а религиозным евреям не полагалось носить форменную одежду. Он получал свой доход с небольшого пивного заводика и при этом был человеком с общественной жилкой. Видя, что город периодически страдает от пожаров, а пожарной команды нет, он организовал добровольную пожарную дружину, первым записался в нее, и многие евреи последовали его примеру, записавшись в пожарные.

– А как вы оказались в Баку?

– Жена Моисея Якоби родила 10 или 12 детей, но умерла довольно молодой. Моисей женился вторично. Когда умер и он, старшие из детей были уже взрослыми. Бабушкин отец Самуил Моисеевич был молодым человеком, он уехал в Варшаву и начал самостоятельную жизнь. Его брат (кажется, старший) уехал в Штаты. А несовершеннолетних сестер разобрали дальние родственники по всему миру: кого-то в Германию, кого-то во Францию, кого-то там же в Польше пристроили, а кто-то оказался даже в Аргентине. Мой прадедушка Самуил Моисеевич не терял связи с родственниками и вел обширную переписку. Он переписывался не только с родственниками, он же был журналист, знал языки, у него был большой круг знакомых по всему миру. Но когда началась Первая мировая война, он понял, что сейчас евреям в Польше делать нечего, и решил куда-нибудь временно с семьей сбежать. Они оставили в Варшаве хорошую квартиру, взяли лишь самые необходимые пожитки… Долго думали, куда ехать, и кто-то посоветовал им Баку, к тому же там уже были какие-то дальние родственники. Потом прошла мировая война, начались революции, Гражданская война, и так семья осталась в Баку насовсем. Сначала приходилось туго. Прадедушка был образованным человекoм, но куда было податься – он всю жизнь работал в еврейской газете, а в Баку таких не было. Он устроился на нефтяной прииск, на административную работу. Бабушка говорила, что он не мог там работать из-за сплошного взяточничества – не мог участвовать и не мог сопротивляться. И вот он плюнул на всё это и устроился в библиотеку. Вот здесь ему и было место с его головой. И он работал сначала в обычной библиотеке, а потом, когда увидели, что он не простой библиотекарь, а ходячая энциклопедия, его взяли в главную библиотеку Азербайджанской Республики.

– А родственники во всем мире? С ними связь сохранилась?

– В Баку родилась младшая сестра моей бабушки, тетя Соня. Она была еще совсем юная, когда ее загребли по обвинению в участии в каком-то «сионистском заговоре», которого, конечно же, не было. Через несколько месяцев ее отпустили, но, вернувшись из заключения, она, ни слова не говоря, никого не спрашивая, схватила всю гигантскую отцовскую переписку со всеми адресами и бросила в камин. Бабушка мечтала впоследствии найти заграничных родственников, но безуспешно. Впрочем, была одна интересная зацепка. Жена Моисея Якоби имела девичью фамилию Ольшки, а их сын, мой прадедушка, Самуил Моисеевич, переписывался с родственником – крупным ученым и писателем, популяризатором науки Леонардо Ольшки, чей труд вышел в Советском Союзе. И вот прадедушка, в порядке исключения, принес из библиотеки эти книги, чтобы прочитать. Я нашел выходные данные: «История научной литературы на новых языках» в трех томах (М., Л., 1933–1934) – и у меня есть мечта накопить денег и купить у букинистов, книги дорогие. Но вот что интересно: в Италии существует издательство Лео Ольшки – La Casa Editrice Leo S. Olschki, – которое создал мой родственник Лео Самуэль Ольшки. Его сын – тот самый Леонардо Ольшки, с которым переписывался мой прадедушка. Это одно из старейших действующих европейских издательств. Там выходит множество книг, есть прекрасный сайт, а руководит издательством Даниэль Ольшки, прямой наследник основателя. А помогает ему его родная сестра Констанца с той же фамилией. Я нашел их в Facebook, написал Даниэлю, мое письмо перевел на итальянский мой друг, туринский славист Массимо Маурицио, сопроводив комментарием, чтоб не подумали, что жулик какой-то пишет. Даниэль любезно ответил мне, прислал фотографии предков, но, увы, уточнить характер наших родственных связей по линии прапрабабушки пока что так и не удалось.

– Но в итоге я беседую с потомком двух древних народов, в чем-то похожих между собой…

– Один мой дедушка, еврейский, был помощником министра сельского хозяйства Азербайджана, а другой, армянский, торговал зеленью на базаре. Но прежде он был и пастухом, и костоправом, и цирюльником, и водил фаэтон по Баку, и выращивал ту же зелень. Он был сыном деревенской повитухи, она научила его многим секретам народного целительства. Мой еврейский дедушка говорил армянскому: если меня с работы уволят, я ничего не смогу, а вы всё умеете делать руками. Надо сказать, что мои еврейские и армянские бабушки и дедушки очень уважительно друг к другу относились, хотя в целом отношения между моими еврейскими и армянскими родственниками были непростыми, в этом было что-то от Монтекки и Капулетти.

– Наверное, при таком происхождении вы особенно остро ощущаете нынешние конфликты между окружавшими вас в детстве народами?

– Я очень мучительно воспринимаю то, что происходит у меня на родине. Моя мама армянка, она беженка, ей пришлось бежать из родного Баку от армянских погромов в январе 1990 г. Она сидела там до последнего, потому что ее второй муж – азербайджанец, и она не могла поверить в происходящее, ведь во времена моего детства ничего подобного не было. У моих армянских родных была куча друзей-азербайджанцев. Я помню, как все мирно сидели во дворах, играли в нарды, шутили, угощали друг друга…

– Давайте поговорим о поэзии. По-вашему, где сегодня больше читателей русской поэзии, в России или в эмиграции?

– Мне трудно сказать, у меня нет такой статистики. Сам я постепенно оброс читателями…. Мои стихи многие воспринимали в штыки: что это за чепуха, что за стихи – слишком короткие, смешные, странные… внешне не похожи на то, как должна выглядеть серьезная поэзия. Но стихи сами заставляют себя полюбить, вот даже упомянутая любимая моя тетя Саночка, папина родная сестра, сама приехала из Ашкелона в Тель-Авив на мое выступление в книжном магазине «Бабель». Она сказала: ты меня, Гек, прости, я раньше думала, что твои стихи чушь собачья, а теперь я их полюбила и собираю в отдельный файл. И у меня много читателей, по счастью, и в России, и в зарубежье. Конечно, сейчас многие мои читатели уехали из России.

– Ваш прогноз: международная русскоязычная читательская аудитория выживет?

– А куда ж она денется... Вот сейчас я езжу, у меня около десяти выступлений за неделю в городах Израиля, и повсюду аншлаги. А перед этим был в Грузии, там тоже прекрасно принимали. И это при том, что в России я сейчас выступаю относительно редко…

– Какое у вас образование? Филологическое?

– Никакого. У меня самообразование. Я с детства жадно выгрызал то, что я хочу узнать сам. У меня высшее самообразование.

– А род ваших занятий – это поэзия?

– Конечно. И не только моя.

– Вот-вот. Я хотел спросить о вашей работе по составлению и редактированию антологий русской поэзии.

– Во-первых, еще в начале 1990-х я составил антологию русского палиндрома. Она, правда, вышла только в сетевой версии. Позже вместе с моим другом Сергеем Фединым мы составили «Антологию русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии», большую книгу, вышедшую в 2002 (палиндромном!) году. С другим своим другом, Андреем Белашкиным, я провел первый фестиваль палиндрома в 1991 (тоже палиндромном!) году и вскоре после этого – конференцию по палиндромам. Я составитель нескольких книг, и особенно я горжусь большим томом Юрия Васильевича Смирнова, замечательного поэта, с которым я был немножко знаком лично, потому что с ним дружил мой дядя Женя, Евгений Александрович Нестеров. Эту книгу можно скачать на сайте ImWerden.

– Это же немецкий сайт? Точнее, созданный в Германии.

– Да. Андрей Никитин-Перенский из Мюнхена ведет этот сайт уже почти четверть века, и он собрал гигантскую библиотеку pdf-файлов. Это не случайные книги, это «книги для умных», я как читатель за многое ему благодарен. А самый большой труд, в котором я участвовал как один из составителей, это гигантская антология «Русские стихи 1950–2000 гг.». Она вышла на бумаге в 2010 г. в московском издательстве «Летний сад» в виде двух таких кирпичей, примерно по 900 страниц в каждом, в них представлены стихи более 570 авторов, написанные по-русски во второй половине XX в. Двухтомник быстро разошелся, впрочем, он доступен на том же ImWerden. После выхода бумажного издания мы продолжали работу. Исправленную и значительно дополненную версию антологии можно читать в Facebook. К несчастью, пандемия ковида унесла двоих из пяти составителей – Владимира Орлова и Андрея Урицкого. Еще один, Георгий Квантришвили, впоследствии отказался от продолжения работы. Мы с Иваном Ахметьевым призвали на помощь других наших друзей и единомышленников, но, увы, дело пока не движется.

– Как известно, ваша поэзия особенно ярко звучит в ваших живых выступлениях перед публикой. У вас есть опыт актерского ремесла?

– Я с детства мечтал стать актером и режиссером… Вернее, сперва, лет с трех, я мечтал стать клоуном, лет с семи – художником-мультипликатором… Еще в Баку я играл в школьных спектаклях, в кружке кукольного театра. В московской школе блистал в «Мещанине во дворянстве» Мольера в роли нескольких учителей – фехтования, математики, музыки, философии. Мгновенно переодеваясь, как Аркадий Райкин, изображал разные характеры. Пародировал и наших учителей на школьных «капустниках». Но поступить в театральный мне не удалось. Я пытался и в ГИТИС, и в Щепкинское, но даже первого тура нигде не прошел. В детстве я много чем увлекался – и рисованием, и шахматами, и на математических олимпиадах занимал призовые места, даже на фортепиано играл, но последнее больше по настоянию бабушки – она считала, что еврейский ребенок должен заниматься музыкой. Способности у меня были, но способности почти ко всему. Потом всё постепенно вытеснила поэзия, но мне кажется, что всё пригодилось, ведь я поэт-клоун, поэт-актер, поэт-сам-себе-режиссер, поэт-художник, поэт-мультипликатор, поэт-математик, поэт-шахматист и даже поэт-музыкант. Я ведь исполнитель собственных стихов, что-то вроде барда без гитары. И хотя в целом с театром у меня не получилось, было несколько случаев. В молодости я однажды сыграл роль Мистика в спектакле Саши Куприна, который играется один раз в году, в самую короткую ночь. Несколько раз я снимался в кино, но играл там фактически самого себя. Еще я играл в мультфильме – в самом прямом смысле этого выражения. Есть такая техника – пикселяция, когда снимают тысячи фотоснимков, а потом делают из них фильм, анимируют их. Замечательный аниматор Миша Солошенко снял меня в роли вождя России – дикого и страшного мужика, который с горсткой последних россиян живет где-то в тайге, и к ним забредает американский журналист. По указанию режиссера я принимал такую, потом другую позу, корчил всякие рожи, а из этих кадриков был смонтирован мультик. Но серьезный профессиональный опыт случился в 2019 г., когда меня внезапно пригласил замечательный режиссер Дмитрий Крымов. Он предложил мне сыграть роль Юродивого в спектакле по мотивам «Бориса Годунова». У Пушкина эта роль маленькая, но важная. Режиссеру хотелось, чтобы ее сыграл не актер, а поэт. А ведь я вырос на творчестве родителей Дмитрия, на спектаклях и фильмах Анатолия Эфроса и на телепередачах Натальи Крымовой о театре и об искусстве. Мог ли я подумать, что их сын пригласит меня в спектакль! Но спектаклю не повезло. Хотя весьма дорогие билеты на него разлетались и всегда были аншлаги, но активно мы играли лишь первый сезон: с осени 2019-го по весну 2020-го. Затем начался ковид, мы почти перестали играть, а потом началась война. Я там по ходу сюжета кое-что импровизировал, высказал прямо на сцене всё, что думаю... Нет, спектакль сняли не из-за меня. У Крымова был контракт, и он как раз в эти дни уехал в Штаты. Уехал без скандала, но вскоре все его спектакли сняли – и наш тоже.

– Слушайте, вы же можете получить даркон – израильский паспорт, будете свободно везде ездить… Будете приезжать в Германию, там в каждом городе есть еврейская община и интеллигентная русская публика, и во многих местах с удовольствием организовали бы ваши выступления.

– Да, мне многие советуют это сделать. Паспорт получить, наверно, стоит. Но мои домашние обстоятельства не позволяют мне уехать.

– Я в заключение снова процитирую вас:

В пасти дракона я.

Вроде живой… –

Мирного нёба над головой!

Но всё же не забывайте, что, как у сына еврея, право на репатриацию в Израиль всегда за вами.

Из стихотворений Германа Лукомникова

Пингвинячий послышался грай:

«Бей моржей, Антарктиду спасай!»

1990

Русским – жид, евреям – гой,

Отовсюду я изгой.

1990–1993

Евреи продали Россию.

Сперва они ее купили,

Само собою, у евреев,

Чтобы впоследствии продать

Евреям...

1990–1993

Один народ –

Народ,

Другой –

Наоборот.

1990–1993

я русский поэт

да и человек я тоже русский

просто еврей

хотя последние меня не признают

потому что я еврей по отцу

а мы евреи по отцу особая нация

для неевреев мы евреи

а для евреев мы неевреи

1994–1997

А какой вы были нации

В позапрошлой инкарнации?

1997–1998

Выйду замуж за еврея.

Говорят, они добрее.

2000

Ни собак не ем, ни кошек.

Жалко их, да и не кóшер.

2010

Бог Петров, Мухаммедов и Иаковов!

Угомони своих маниаков.

2015

евреи

пожалейте заварку

2018

всё перепуталось

и сладко повторять

азохтер махтер абгемахт фахтовер ят

(центон из Мандельштама («Декабрист», 1917) и строки на исковерканном идише из песни «Здравствуйте, мое почтенье», известной в исполнении А. Северного и В. Высоцкого. – В. Ш.)

2018

натяну-ка михнасаим

да раскрою митрия

да надену мишкафаим

и найду-ка питрия

(перевод слов на иврите: михнасáим – штаны, митрия – зонтик, мишкафáим – очки, питрия – гриб, нахирáим – ноздри. – В. Ш.)

2019

На хера им нахираим,

Коль не пахнет ни хера им?

2019

Я семит и ты семит.

Что ж ты, б****, антисемит?

2020

Когда волков разоблачат,

Что ели также и зайчат,

Тогда и волки не смолчат,

Как зайцы мучили волчат.

2023

Я сын еврея и армянки,

Родился в городе Баку.

Живу в Москве, боюсь Лубянки.

Весь мир совсем уже ку-ку.

2023

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

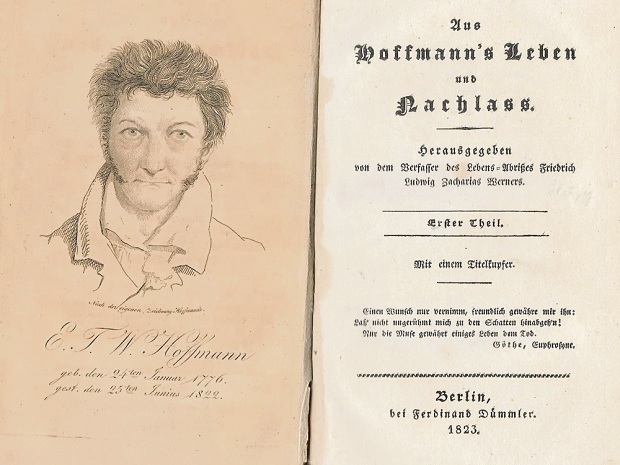

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника