«Мы бредем и бредем, а тропа всё длинней…»

90 лет назад скончался Хаим Нахман Бялик

Израильская банкнота достоинством 10 лир 1968 г. выпуска, посвященная Хаиму Нахману Бялику © Wikipedia

Наверное, каждый мечтает о длинной тропе, какой бы ни была жизнь. Вот и Бялик мечтал о длинной, но она оборвалась в 60 лет. Все, кто писал о нeм, сходились в одном – он был поэтом еврейского национального возрождения. Его переводили и им восхищались видные русские поэты Брюсов, Сологуб, Ходасевич. О нем при жизни как о выдающемся поэте писала Энциклопедия Брокгауза-Ефрона. Горький говорил, что Бялик – великий поэт, которого дал миру «крепкий духом» народ Израиля. Он был признан классиком еврейской литературы еще при жизни. Не каждому дано.

«Скажи, что тебе мои песни шептали?..»

Желание сочинять зародилось у него в детстве, хотя толком ни читать, ни писать он не умел. Начал как умел: переложил «сказку про раввина и ребецн», которую слышал от своих приятелей в хедере. Когда оставался один, любил забираться туда, где его не найдут, предавался мечтам – выстраивал свои миры.

Первое стихотворение «Пташке» (цит. по пер. Маршака, у других переводчиков встречается название «Птице»), от первой до последней строки пронизанное тоской по Сиону, он опубликовал в 19 лет в Одессе, в альманахе «Ха-Пардес» («Цитрусовая плантация»), который выпускал редактор и издатель Иехошуа Равницкий.

Привет тебе, пташка! Привет, дорогая!

Ко мне прилетела ты с юга…

Душа, по родным твоим песням скучая,

Давно стосковалась, подруга!..

Скажи мне, родимая пташка,

Ужели в краях лучезарно-счастливых,

Как здесь, всем тоскливо и тяжко?..

Несешь ли приветы от братьев Сиона,

Далеких и страстно любимых?

Скажи мне, слыхали ль они мои стоны,

Рыдания братьев гонимых?

И знают ли, сколько врагов беспощадных

В чужбине меня окружает?

О, пой же скорей о долинах отрадных,

Где яркое солнце сияет!

Первый сборник стихов вышел в 1902 г. в Варшаве. Никто и не заметил.

«Сиди и учи…»

А начиналось всё в иешиве, которую основал в 1803 г. последователь Виленского гаона реб Хаим бен Ицхак в старинном городе Воложин неподалеку от Минска. В основу обучения в иешиве, в которой Хаим, сын Ицика-Йосефа Янкель-Мойшевича и Дины-Привы Бялик, проучился два года, было положено строгое соблюдение религиозных предписаний.

В семье соблюдали еврейские традиции: дед Янкель был известным в Житомире толкователем Талмуда и с детства приобщил любимого внука к чтению религиозной литературы. Мальчик любил озорничать, но когда перед ним открылся мир таинственный и древний, заключенный в старинные кожаные переплеты в доме Торы и молитвы (так называл Бялик дом деда), страсть к чтению победила. Попадая туда, он забывал про еду, питье и сон. В шкафу стояли и Галаха, и Агада, и Каббала, и философские книги еврейских мудрецов, и сказки, от которых трудно было оторваться. Любовь к книгам была столь сильной, что он, решив собрать собственную библиотеку, не тратил ни единой копейки на сладости.

А воображение было столь велико и развито, что он видел наборщиков из Варшавы, Франкфурта и Амстердама; представлял, как они выбирают шрифт, цвет бумаги, орнамент на титульных листах, превращая некогда написанное в книги, из которых выстраивались целые миры.

Однако книги приходилось не только читать, но и изучать, и однажды подросток взбунтовался: он не видел в этом ни цели, ни смысла жизни, а вопрос о том, что ждет его в будущем, тревожил его всё больше. И тогда старый мудрый дед говорил: «Сиди и учи, и всё будет по заслугам».

Хаима уже собирались сватать, но, в отличие от русского недоросля Митрофанушки из фонвизинской комедии, который говорил: «Не хочу учиться, хочу жениться», Хаим хотел сначала выучиться. И еще он очень хотел найти смысл жизни, на этом этапе видевшийся ему в дипломе Берлинской семинарии, путь к которой он решил прожить через Воложинскую иешиву, где, по дошедшим до него слухам, вместе с Талмудом учили семи мудростям и семидесяти языкам.

Через всю жизнь Бялик вспоминал: «Дед дал 18 грошей с условием, что я в качестве посланца исполню мицву и перевезу это пожертвование, дабы не ушибиться в пути, и проводил меня в Воложин. Во время прощания строгий сухой старик плакал, а я был пьян от радости. Душа моя плясала и пела».

«Сказание о погроме»

Кишиневский погром начался с камней, которые местные мальчишки бросали в окна домов, где жили евреи. Стоял солнечный, не предвещавший беды день 6(19) апреля 1903 г. Полиция надлежащих мер не приняла, искра разожгла костер, толпа разгромила две близлежащие еврейские лавки, но к вечеру, после того как на улицы вывели воинские патрули и 60 человек повезли в кутузку, страсти улеглись. Однако, когда слухи донеслись до предместий, православные стали собираться в самых разных местах, вступая в стычки евреями. Евреи защищались как могли, но не помогли ни колья, ни дубины, ни даже ружья: желающих расправиться с иноверцами было больше – «многочисленные партии, человек 15–20 христиан… – писал в своем отчете кишиневский прокурор В. Н. Горемыкин, – начали сплошь громить еврейские лавки, дома и жилища, разбивая и уничтожая находящееся там имущество». Громили синагоги, уничтожали священные книги.

Погром был спровоцирован газетой «Бессарабец», во главе которой стоял известный журналист-антисемит Крушеван. 49 евреев погибло, более 500 получили увечья. Власти арестовали свыше 800 погромщиков, но суду, проходившему в закрытом режиме, было предано около 300. Некоторых приговорили к различным срокам в тюрьме и на каторге, других оправдали.

Мир ужаснулся, в России погром осудили Толстой и Горький, а всегда выступавший против угнетения евреев Короленко, после того как побывал на месте событий, написал свой обвинительный документ царскому режиму – документальный очерк «Дом № 13» (был запрещен цензурой, в Берлине издан в 1903 г., в России – в 1905-м). В Одессе после погрома создали комиссию для сбора документальных свидетельств происшедшего, которую возглавил историк Семен Дубнов. В Кишинев поехал Бялик, он должен был собрать документальные свидетельства зверств.

Увиденное и услышанное (многие улицы города были превращены в руины, свидетели погрома рассказывали ему о случившемся) потрясло поэта. Отчет вылился в поэму. Он назвал ее «Бе-ир ха-харега» (с иврита можно перевести как «В городе резни»). Заглавие «Сказание о погроме» дал поэму переводивший ее на русский язык Владимир Жаботинский, которому удалось передать гнев и боль от происшедшего, терзавшие Бялика, не перестающего задавать вечные вопросы:

Сыны мои, сыны! Чьи скажут нам уста,

За что, за что, за что над вами смерть нависла,

Зачем, во имя чье вы пали? Смерть без смысла,

Как жизнь – как ваша жизнь без смысла прожита...

Где ж Мудрость вышняя, божественный Мой Разум?

Зарылся в облаках от горя и стыда...

Но обжигающие, как угли, строки поэмы не только говорили об унижении и бесправии евреев в Российской империи, но и пробуждали желание к сопротивлению: в литературе о Бялике встречаются воспоминания современников о том воздействии, которое она оказывала на молодых людей, обсуждавших прочитанное на подпольных сходках; всё больше и больше добровольцев записывалось в отряды самообороны.

Жаботинский в своем очерке написал, что «Сказание о погроме» есть «полное выражение, полное воплощение всего приниженного и пассивного, что скопилось веками в еврейской душе».

После публикации поэмы на автора обрушились слава, известность и признание, а историк и литературовед Иосиф Клаузнер назвал его «поэтом национального возрождения».

«Вы – гениальный поэт» (письмо Горького)

Дорогой Бялик! Я обращаюсь к Вам с предложением написать для детей книгу о Моисее, его историю в связи с историей еврейского народа. Я не знаю никого, кто мог бы сделать эту книгу лучше, чем сделаете Вы, поэт, которого я считаю гениальным. Вы, конечно, понимаете, как необходима эта книга именно для русских детей. Вы понимаете, что с эмоциями, на почве которых возникает антисемитизм, нужно бороться, начиная с детского возраста. Напишите эту книгу, Бялик, Вы сделаете прекрасное дело для русских и евреев!

Исход

Придя к власти в Одессе, большевики стали устанавливать свои порядки, в том числе и в культурной деятельности на иврите. Если при Временном правительстве был отменен запрет на еврейскую печать, чем сразу и воспользовался Бялик, выпустив в свет собранный им в годы Первой мировой войны альманах «Кнессет» и опубликовав в нeм многие свои стихи, среди которых были «Ийе хелки имахем» («Да будет моя участь такой, как ваша»), «Эхад эхад у-вэ-эйн роэ» («Один, один, и невидимо) и «Ла-менацеах ха-мехолот» («Дирижеру плясок»), то комиссары в кожаных куртках начали именно с запретов, конфисковав все книги издательства «Мориа». Но книгами дело не ограничилось: в городе шли аресты сионистов и им сочувствующих, всех обвиняли в «контрреволюционной деятельности». Приходили ночами, иногда горожане слышали, как из подвалов раздавались глухие выстрелы.

В 1919 г. издание журналов и книг на иврите было запрещено (одновременно под большевистский нож попало и преподавание иврита в школах) на всей территории страны. В 1920 г. литература на иврите прекратила свое официальное существование. Все попытки ее возрождения сурово пресекались властями.

И тогда Бялик принял решение покинуть Советскую Россию. Выезд из страны в те годы (как и в другие до скончания режима) был затруднен. Помог Горький, который обратился к Ленину, передав ему просьбу ценимого им поэта. Но, по существующим правилам, следовало подать официальное прошение в Комиссариат иностранных дел.

Прошение было подано 2 апреля 1920 г. Бяликом и журналистом и редактором Моше Клейманом – за себя и по поручению группы еврейских писателей из Одессы. Сделав необходимый реверанс в сторону властей («Мы не сомневаемся, что Советская Власть, чуткая к запросам человеческой культуры в ее чистейшем проявлении, дорожащая ее ценностями, где бы они ни творились, даст нам возможность посвятить нашу дальнейшую жизнь излюбленному делу науки и литературы на родном для нас языке…»), подписавшие заявление просили выдать им «разрешения на выезд из России в Палестину вместе с членами… семейств…» и разрешить вывезти «рукописи сочинений… на древнееврейском языке… рабочие библиотеки, состоящие преимущественно из книг на древнееврейском языке или по специальным вопросам на других языках, без которых работа литератора невозможна».

Русско-еврейский Берлин

Через Польшу и Турцию он добрался до Берлина. По сравнению с Москвой Берлин казался сущим раем: по Унтер-ден-Линден не спеша фланировали добропорядочные бюргеры со своими ухоженными фрау, бесперебойно работали кафе и магазины, почта и железная дорога. Бывшие российские генералы, сменив мундиры на ливреи, не гнушаясь чаевыми, услужливо раскрывали двери ресторанов, где под икру с блинами, расстегаи и холодную водку можно было послушать настоящиx цыган, распевающиx романсы и устраивющиx для сытых бюргеров представления в духе «а-ля рюс».

В Берлине 1920-х жили и работали, дружили и ссорились меж собой писатели, философы и художники всех направлений – Владимир Набоков и Илья Эренбург, Роман Гуль и Виктор Шкловский, Василий Кандинский и Натан Альтман. Здесь можно было встретить и еврейскиx писателей – Давида Бергельсона, Давида Гофштейна, Льва Квитко, Переца Маркиша. Приезжали Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Лев Лунц. Заметную роль в этом мире играл издатель Зиновий Гржебин, живший в Берлине с советским паспортом. Он основал филиал своего издательства, оставшегося в Петрограде («Издательство З. И. Гржебина»), и публиковал как авторов, живущих в Советской России, так и находившихся в эмиграции.

Все выступали в кафе и клубах – кто-то оплакивал старую царскую Россию, кто-то продолжал горевать о поражении Февраля и на чем свет стоит проклинать революцию и большевиков; одни, рассчитывая вернуться, говорили о революции осторожно, другие безудержно славили. Русский Берлин представлял собою клубок политических страстей, литературных симпатий и антипатий, человеческой любви и ненависти. Прошлое и настоящее мешалось, сплеталось и расплеталось, город представлял собой вертеп, храм и балаган одновременно.

Бялик ни о чeм не жалел и никого не оплакивал. Оглядевшись и отдышавшись, вместе со своими друзьями Иехошуа Равницким и Шмарьягу Левином он восстановил издательство «Двир», закрытое большевиками в 1918 г. Он не собирался соперничать с Гржебиным – его издательство печатало книги советских авторов для Советской России; книги же, изданные «Двиром», предназначались для тех, кто читал на иврите, и в большинстве своем отправлялись в Эрец-Исраэль.

В германской столице была инфляция, но, как говорили в России, не было бы счастья, да несчастье помогло: печатать книги стало чрезвычайно дешево, и вскоре Берлин стал издательским центром литературы на идише и иврите. Стихи не писались, все силы Бялик отдавал издательскому делу. Дела шли в гору, своему другу, историку Семену Дубнову он написал, что начал без «единой собственной копейки», и вот – рассчитался со всеми долгами.

Свой юбилей – 50 лет – он встретил в Берлине. В этом же юбилейном году увидело свет полное собрание сочинений в 4-х томах: поэзия, переводы, художественная проза, статьи и эссе.

В 1924 г. он выехал в Палестину.

Палестина

Впервые Бялик увидел Палестину в 1909 г. Но вернулся в Одессу, не оставляя мечты возродить иврит и еврейскую культуру в России. Попытки ни к чему не привели.

После трехлетнего пребывания в Берлине Бялик вернулся на историческую родину, где стал одним из ведущих литературных деятелей: отдавал время не только творчеству, но и общественной жизни, по-прежнему издавал книги, занимался культурно-просветительской деятельностью, еженедельно устраивая в своем доме в Тель-Авиве культурно-просветительский симпозиум, получивший название «Онег шаббат» («Субботнее наслаждение»).

Менделе Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, Мордехай Бен Ами и Хаим Бялик в Одессе, 1910 г. © Wikipedia

В августе 1925 г. он принял участие в работе 14-го Всемирного сионистского конгресса, собравшегося в Вене, был одним из инициаторов создания Художественного музея в Тель-Авиве, сотрудничал с театром «Габима».

На открытии Еврейского университета в Иерусалиме Бялик произнес страстную эмоциональную речь: «Мы должны поторопиться и зажечь здесь первый светильник образования, науки и всех родов интеллектуальной деятельности в Израиле, пока свеча еврейских знаний не погасла в чужих краях». И с просветительской миссией совершил турне по Америке и ряду европейских стран: выступая перед общественностью, горячо рассказывал o жизни евреев на еврейской земле.

В 1927 г. его избрали руководителем Союза писателей, пишущих на иврите. Его 60-летний юбилей праздновали по всей стране. В 1934 г. Бялик поехал лечиться в Вену, но после неудачной операции скончался там 4 июля 1934 г.

Его похоронили в Тель-Авиве при огромном стечении народа. По решению городских властей улица, на которой он жил, была названа его именем, его дом превращен в музей, в котором бережно хранятся его письма, рукописи, книги и другие материалы, касающиеся жизни и творчества великого еврейского поэта.

Советский некролог

Когда весть о кончине Бялика достигла Москвы, советский еврейский официоз (до 1930 г. – центральный орган Евсекции, после ее ликвидации – орган Совета национальностей ЦИК СССР, газета на идише «Дер Эмес» («Правда»)) сообщил, что после «Октябрьской революции, в тот час, когда сионизм стал одним из главных столпов гибнущего империализма-фашизма, Бялик превратился в активного лидера фашистской интервенции против Советского Союза. Бялик возглавил фашистскую подстрекательскую кампанию против так называемой „инквизиции“ в Советском Союзе. Путь от „Сказания о погроме“ до Гитлера – это печальный и постыдный путь самого важного буржуазно-национального поэта, Хаима Нахмана Бялика».

Современники о Бялике

Владимир Жаботинский: «Бялик начал со слез. Когда он вышел из детского неведения и огляделся, кругом, в великом гетто западного края, было тоскливо и скверно. Общероссийские условия той эпохи всем еще памятны; внутренняя жизнь еврейства тоже стояла на мертвой точке. Активное палестинофильство, под ударами разочарований, шло на убыль; „духовный сионизм“ Ахад-ха-Ама был утешением только для немногих; Герцля еще не было; Бунд еще только-только зарождался. Было скучно… и невесело… Из этой жизни, где не брезжило ничего, кроме слез и Книги, сердце вынесло несказанную жажду счастья, красоты, солнца – особенно солнца. Трудно найти у другого поэта, когда б он ни жил и на чьем бы языке ни писал, такое идолопоклонническое обожание солнечного света: только в темных подвалах еврейского переулка, только в полумраке бет-ха-мидраша, только в гетто, оторванном от солнца и природы, могло родиться это поклонение».

Владислав Ходасевич: «Несомненно, исторические судьбы еврейства придали особую лирическую силу тому преображению времени, которое постоянно совершается в поэзии Бялика. Вероятно, они были даже первоначальной причиной возникновения в нeм этой удивительной способности. Бялик – еврей каждой клеточкой своего организма, и в каждое мгновение своей жизни... Замечательно в нeм чувство народа вообще, способность к необычайно живому, чувственному переживанию самого понятия культуры, как непрестанно обновляемого в самом себе начала, движимого не воспоминанием о прошлом и не чаянием будущего, но непрерывно и таинственно совершающимся умиранием и воскресением. Может быть, именно это чувство культуры, неотделимое от чувства национального, в Бялике столь живое и никогда его не покидавшее, оно-то и придавало не только его стихам, но и всей его деятельности, и самой личности, ту существенность и конкретность, которые так удивили и привлекли к нему Гершензона. Мне кажется, это чувство и есть самое поучительное в Бялике: поучительное вовсе не для одних евреев – для всех».

Александр Куприн: «Я не буду говорить о мудрости, глубине, тонкости и изяществе его прекрасных произведений. Это сделает история. Я только скажу, что истинные творцы искусства протягивают навстречу друг другу руки через бездны человеческой злобы, недоверия, жадности, подлости и лжи. И в этом их заслуга, которой не измерить таким слабым средством, как слово».

Максим Горький: «Трудно говорить о большом поэте, почти невозможно передать с достаточной ясностью всё то, что вызывают в душе твоей его стихи, – вихрь чувств, разбуженный ими, почти всегда неуловим для слова. Для меня Бялик – великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он – точно Исаия, пророк, наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов. Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю ее, мне кажется, что народ Израиля еще не имел – по крайней мере на протяжении XIX в., – не создавал поэта такой мощности и красоты».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

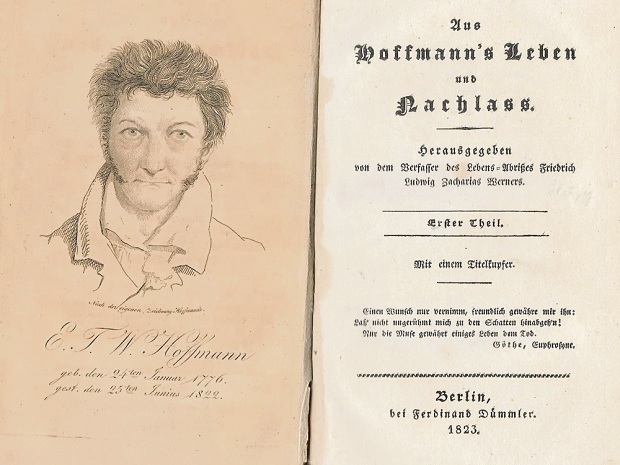

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника