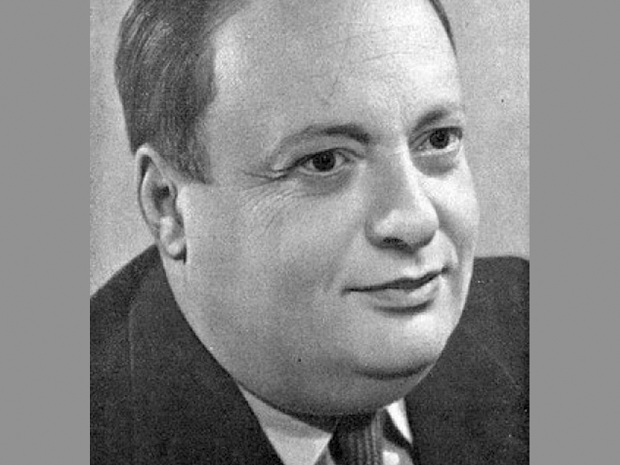

Молодой Булат

К 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы

Булат Окуджава в молодости… и в последние годы жизни © dzen.ru

Его нет с нами уже больше четверти века, но в сердцах русскоязычной интеллигенции в самых разных уголках планеты помнят его светлый лик, неповторимый, неподражаемый: мудрые и печальные глаза, узкая щетинка усов, седая разворошенная пролысина над огромным лбом, твидовый пиджачок, негромкий московский говорок, баритон, подхваченный и усиленный аккордами гитары, растревоженной тонкими пальцами барда. Но главное – для меня, по крайней мере, – непостижимая тайнопись слов, надиктованная Свыше, услышанная и сотканная великим лириком – он был им по складу души, по самой строчечной сути.

Растиражированный в миллионах кассет и компакт-дисков, озвученный лазерными лучами, он входит в наши обители, привычно присаживается на краешек эстрадного стола, настраивает гитару… Как в прежние годы, когда его можно было запросто встретить и в извечной московской тусовке, и на зарубежных гастролях. Но нынче я – об иной встрече, сбереженной в тайниках моей души и выплеснутой исподволь из памяти, нежданно, не к дате…

Нас познакомил Борис Абрамович Слуцкий…

Именно так, по имени-отчеству, к нему обращались и маститые – Константин Симонов, Михаил Луконин, патриарх русской поэзии древнерусский еврей Павел Антокольский, и младшие собратья по перу. Я не ходил в его учениках, возникал нечасто, переминался вежливо в дверях, едва ли был его надеждой… Он пытался из меня сделать поэта – безжалостной рукой, извечно жесткий, без намека на улыбку, без сантиментов, израненный поэт и политрук зачастую отвергал мои, сколоченные рифмами, политизированные строки. По мне, нынешнему, – либеральничал со мной. Авось бы состоялся… Он сам заваривал байховый чай, поил меня густым наваром, угощал магазинными пирожками, непременно с творогом, усаживал на продавленный диван, по слухам – Маяковского, подаренный Слуцкому Лилей Брик. Однажды он, к слову, поведал притчу: спросили у Маяковского – сколько он пишет хороших стихов, сколько плохих? «Я пишу пять хороших и пять плохих», – ответил поэт. «А Блок?» – «Блок восемь плохих и два хороших, но мне таких никогда не написать». – И виновато улыбнулся.

Как-то, отобрав несколько моих рукописных листиков, Слуцкий поднял телефонную трубку:

– Булат? Здравствуй! У меня в гостях земляк, харьковчанин. Да, стихи. Разберешься, дурного не насоветую. Здоров будь. Перезвоню.

Словно клинок из стали

Плутая по коридорным лабиринтам редакции «Литературной газеты», не вдруг отыскал нужную дверь – отдел поэзии, крохотный, словно келья, кабинет, по обоям обклеенный газетными вырезками. На одной из стен, на гвоздике вколоченном, одиноко, неприкаянно – старенькая семиструнная гитара. На краешек стола присел молодой человек небольшого роста, хрупкие плечи стянуты светлым свитером крупной вязки под горло, тонкая щетинка усов, непокорный вихор – пышные и густые черные волосы пытается утихомирить левой пятерней, правую протягивает мне:

– Булат.

– Булат? – спрашиваю растерянно, ищу другого, вымышленного – ожидал увидеть гиганта широкоплечего, крепкого, несгибаемого, словно клинок из стали одноименной… А наяву – какой-то… дробненький. Пробежал глазами мои рукописные листочки, приволок из дальнего угла пишущую машинку «Ундервуд» с широкой кареткой, усадил на свое место.

– Печатай, я – к шефу!..

Прибежал – легкий, стремительный, прислонился к дверному косяку, перечитал мой текст.

Телефонный звонок:

– Да, Борис Абрамович, у меня. Ты прав, буду засылать. Ждем и твои стихи новые. Не скромничай…

Выскочил из редакции обнадеженный – не каждый день в московской «Литературной газете» печатают, по Цветному бульвару летел, словно катер на подводных крыльях… Впрочем, в те дни, начало 1960-х, такая конструкция лишь на ватманах вырисовывалась.

– Вильям, отобедаем? – догнал меня Булат на углу Цветного бульвара и Садового кольца. Глянул я на часы – в Министерство угольной промышленности, куда был командирован, опоздал… Всё равно с земли не сгонят, дальше шахты не пошлют (такая тогда у меня присказка была).

– Почту за честь! – ответил я и за весь день улыбнулся впервые…

– Да брось ты прибедняться! – Булат крепко взял меня за локоть и повел ко входу в ресторан. – Вот напечатаем раз, другой, третий в «Литературке», утвердишься, есть в строках твоих какая-то живинка. На том и порешим…

Знать бы – с кем сижу…

Словно на давней фотографии, память сберегла двух молодых мужчин: отраженные в глубине ресторанного вестибюльного зеркала, они даже в чем-то схожи: и дерзостью непокорной, и копнами густых черных волос – без единой сединки, и улыбками открытыми, белозубыми, им даже одинаково тесно. Булат большим пальцем оттягивает ворот свитера, я пытаюсь распахнуть пиджачок узкий, от «Московшвея». Долговязый, я на голову выше Булата, но стою позади него, и в зеркале – эффект оптический – он возвышается… По сей день непросто схожусь с людьми, полагаю – страшусь ошибиться, но Булат еще в редакционной келье притянул к себе интеллигентностью, духовностью или аурой, хотя ныне мне по душе иное слово – биополе… В том булатовском биополе и пребывал тогда, точнее, блаженствовал, да и сегодня, когда его давно нет с нами, – во власти его излучений, печалью наполненных… Официант проводил нас к двухместному столику у окна, ловко сменил скатерть и сервировку, протянул мне меню, но я передал Булату:

– Банкуй!

Разные закуски, густая мясная окрошка на остром московском квасе, отбивная с косточкой, водка ледяная в хрустальном графинчике запотелом… То ли графинчик малорослый, то ли разговор сокровенный, но я еще раза три заказывал… Знать бы – с кем сижу, лишь пригубил бы, диктофон бы под пиджачком приладил, весь разговор записал для будущего, а пока хорошо сидим – беседуем… Ныне память терзаю безжалостно: не упустить бы, не солгать, не вымыслить… Осознаю – говорок московский его, слог удивительный, словно ручеек родниковый, не передать…

Изумился я: полагал, мы – ровесники, но Булат из фронтового поколения, ему с боями пробиваться к совершеннолетию пришлось, а я – из детей войны, день Победы запомнил 14-летним, слезы родных по невернувшимся, в том числе из нашего рода – баткинского. Но именно фронтовую лирику – симоновскую, гудзенковскую, уткинскую, луконинскую – впитал подростком, в госпиталях декламировал, уже позднее к великой поэзии русской приобщался. Не страшусь выявить себя человеком обскурантских взглядов, зубром, ретроградом, но и спорить ни с кем не намерен. Утверждаю: советская поэзия в самых высоких своих образцах останется навсегда – в достойных и честных именах; имею в виду поэтов фронтового поколения, предвоенных «лобастых мальчиков невиданной революции», по образному речению Павла Когана, тех, кто погиб, и тех, кто выжил в окопах Великой Отечественной, тех, кто остался верен идеалам этой революции, и тех, кто с годами разуверились в них, – все они продолжили традиции русской лирики.

Знакомства ради читаем с Булатом стихи – не свои. Мы с ним из разных поколений, но страсть одна – проговариваем любимые строки, он начинает строфу, я продолжаю, словно одновременно впрыгиваем на ходу в летящий на передовую поэтический эшелон.

«Если я не вернусь, дорогая, / Нежным письмам моим не внемля, / Не подумай, что это – другая. / Это значит… сырая земля».

«Я не помню, сутки или десять / Мы не спим, теряя счет ночам. / Вы в похожей на Мадрид Одессе / Пожелайте счастья москвичам».

«Бой был коротким. А потом / Глушили водку ледяную, / И выковыривал ножом / Из-под ногтей я кровь чужую».

«В этом зареве ветровом / Выбор был небольшой, / Но лучше прийти с пустым рукавом, / Чем с пустой душой».

(Никому не в упрек, не в обиду, – но отчего сегодня у нас, в Израиле, когда идет война – и Отечественная, и Священная, – нет таких строк обжигающих? Или не расслышал?)

– Ну, мужики, вы даете! – Внезапно, словно из-под земли, около нас вырастает Костя-официант, затянутый, как лорд английский, в темный костюм-тройку, явно импортный.

– Чего тебе, Костик? – нехотя откликается Булат…

– Я на своем ресторанном веку пьющих мужиков навидался – не хочу, но те больше о бабах и футболе гомонят, а вы их слогом неужто брезгуете, всё стихами перебрасываетесь?

– Так мы ж поэты, Костик. – Булат добродушно улыбнулся.

– Ну ты, старик, поэт, это каждый знает, а они, – официант склонил голову в мою сторону, – какой поэт?.. Профессор или технарь, но не поэт, ясно.

Булат рассмеялся:

– Не обижайся, Вильямчик.

А я и не обижался – так устами Костика ресторанного русским народом мне было отказано в праве быть русским поэтом. И поделом: не в свои сани не садись.

Оба мы – в норме, хорошо закусываем, но, слышится мне, – Булат чуток захмелел, а меня, должно быть, взволнован, не берет… Булат словно отгадывает мои мысли:

– Молодец, крепко стоишь или привычный?..

– Я, милый мой Булат, из той горстки русской интеллигенции, которую в застолье лишним стаканом водки не свалить под стол! – то ли бравирую, то ли вспомнил где-то читанное.

– Если б знать, когда лишний, – смеется Булат. И тут же, словно давно обдуманное: – Как тебе, интеллигентному мальчику, в народной среде – шахтерской, суровой, грубой – живется-можется?

– Хорошо живется, весело, – отвечаю, – да трудно можется… Русский народ, толпа – не так проста, как мы по простоте считаем. Те, кто от сохи, от молотка отбойного, от ключа гаечного, – крепкий народ, добрый, работящий – могу положиться – не подведут, выручат. Однажды меня завалило в лаве… Как от бригады отстал – не помню, сутки меня откапывали, да я и сам полз – по дуновению струи воздушной. Когда откопали – обрадовались, облапили, хотя и обложили матом многоэтажным. А на этажах министерских закопать норовят – тоже ведь народ русский.

– Это ты точно подметил, – откликнулся Булат. – У меня старшины да комбаты крови попили ведрами, а солдатики, крестьяне русские, берегли, как сына, табаком и хлебом делились последним… А я их к поэзии русской приобщал. Жадно проглатывали.

Спросил я:

– Булат, не обессудь, отчего голос твой во фронтовой лирике не слышен, ни в какой «обойме» не упомянут? Только без обиды.

– Ты вспомнил притчу о Маяковском и Блоке… Разумеется, и я пишу – война, как рана сквозная, но так, как у Гудзенко и Слуцкого, не складывается. А напечататься, в «обойму» втиснуться, – проще простого. Особенно сегодня, когда в «Литературке» очутился. Как-нибудь заглянешь – покажу: стихи мешками поступают, именитые приходят на полусогнутых, все норовят напечататься. А я погожу. Пока… Да и уйду я вскоре из газеты, тебе первому поверяю.

– Отчего так?

– Понятно, заработок постоянный – не помеха, но литература, по большому счету, напрочь не терпит соперниц. Это даже не двух женщин любить одновременно. Теперь я и о тебе задумался: единственное твое дело любимое – инженерное, а стихи сбоку. Между прочим. Лучше бы мне ошибиться, но победит в тебе технарь. Если не отречешься. А готов ли? Семью-то к хлебу с маслом приохотил…

– А ты, Булат, долго будешь оставаться безвестным?

– Еще погожу. Словно у перевала – вот-вот второе дыхание откроется. Слышится уже, да не пишется. Слово свое о войне скажу.

– Не сглазить бы! – постучал я по краешку стола. – Милый мой Булат, как себя оценить? Чужие стихи чувствую, а свои – словно пелена глаза застит, особенно когда пишу. Надо бы к сердцу прислушаться – оно никогда не ошибается. Так ведь и Александр Сергеевич лишь единожды воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Долго молчал Булат – верно, о своем задумался.

– Рецепта готового нет, мне он неведом… Сердца безошибочное мнение умножь на дар природный и дважды на опыт, годами наработанный в поте лица своего.

…Добрым словом вспомнили мы и о харьковской поэзии, русской, – много интересных имен дал мой город. Не помышляя никого обидеть, назову трех Борисов – Слуцкого, Чичибабина, Сухорукова (по-разному сложились их поэтические судьбы), Михаила Кульчицкого, Арона Копштейна. Рассказал я Булату и об украинских поэтах – Игоре Муратове и Василе Мысыке. Дружил с ними, переводил. Вдруг Булат начал чичибабинскую строчку: «В Игоревом Путивле…» «Выгорела трава, – продолжил я, – …Красные помидоры кушайте без меня».

– Борису низкий поклон от меня, пусть приезжает… Однажды мы с ним, как с тобой, хорошо за этим столиком сидели. (Я добросовестно выполнил поручение, долгие годы встречались, беседовали, случалось, вместе и выступали на вечерах в харьковском Центральном лектории. Особенно меня восхищали его сонеты. И плечо свое под гроб его подставил в полдень горестный, декабрьский… Но «Беседы с Чичибабиным» – не пишу.)

– Булат, помянем Семена Гудзенко!.. – Расплескал я поровну остаток из графинчика. Сказал и пожалел: Булат мгновенно преобразился, поник, грусть непостижимая в глазах, скулы обострились. Молча помянули…

– Когда весной 1943-го солдатиком 18-летним слушал я Семена Гудзенко на его первом творческом вечере в ЦДЛ, слушал, как завороженный, вытянув голову в ушанке из плотной толпы в конце зала, едва ли мог подумать, что через несколько лет станем друзьями – до его смерти в 1953-м… Хоронил я товарищей на фронте, ничего тогда не знал о репрессированных маме и папе, но его смерть меня потрясла. Только ему я приносил на суд свои стихи. Его легендарные строки: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели» и «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем» – пророческие. Семен умер 30-летним… Как мог, помогал его семье – жене, дочери. Никому не рассказывал: в прошлом году, в том же ЦДЛ, в ресторанной толпе издали увидел Ларису, его жену, – хохочущая, красивая, молодая, она шла под руку с Константином Симоновым – он стал ее вторым мужем. Не вправе осуждать… Тогда я юркнул в толпу – не представлял себе, как посмотрю ей в глаза.

Принес Костик счет, Булат рассчитался, я выложил свою долю половинную, мой визави глянул вопрошающе, опустил в карман брючный, молча и равнодушно.

«Много нас, нерусских, у России…»

Неспешно и в разговорах отшагав по Москве, затемно оказались мы с Булатом у памятника Пушкину, где слева от Александра Сергеевича, в гранитном полукруге, на вытертых до мутного блеска рейках деревянной скамьи едва отыскали для себя место. Только расположились – подбегает к нам мужчина высоченный: распахнутый габардиновый плащ, темная шляпа велюровая, пенсне на шнурке, – в общем, интеллигентного обличья. Огорчился я: верно, знакомец Булата – отвлечет от беседы.

– У, расселись, все места в Москве позахватывали, русскому человеку и присесть негде! Жиды проклятые! – выкрикнул интеллигент.

Вскочил я, кулаком шляпу его сбросил, но Булат перехватил мою руку. Обидчик как сквозь землю провалился. Я коротко и сочно выругался ему вслед.

– Тебя-то за что, Булат?

– А тебя за что? – уныло откликнулся Булат и дружески обнял.

– Меня – по носу и по паспорту, но ты-то русский!

– «Много нас, нерусских, у России», – грустно улыбнулся Булат, вспомнил строчку Михаила Львова, хорошего русского поэта-фронтовика, татарина по национальности…

Лет десять спустя рассказал я Львову об этой встрече. Возгордился Михаил: «Булат меня помнит».

– Сука антисемитская! Всю песню испортил. На шахтах не слышал я такого!

– Отчего – испортил? – пожал плечами Булат. – Мы ведь всё вокруг да около… И ты меня посчитал русским, а во мне две крови смешались: грузинская – отцовская, армянская – мамина. Интернационал! Отца, первого секретаря горкома на Урале, в 1937-м расстреляли, мама недавно из лагерей вернулась, 20 лет мытарилась.

Настал мой черед обнимать Булата.

– По папе – боль тупая, но мама – сегодня по ней душа разрывается. Помню ее молодой красавицей, в глазах черных молнии веселые полыхают; вернулась из лагерей старухой, хворой и хрупкой, но глаза – не поблекли, те же огни бушуют. Вера коммунистическая – непоколебима, на партсобрания со своими подругами лагерными бегает восторженно. Как втолковать ей: подельщики ее – преступники!

– Не втолкуешь, – говорю, – вера для них священна, смысл всей жизни, согласиться – признать: зряшные их годы. Я и сам таким был, непоколебимым, если и гнулся, то вслед за генеральной линией.

– Ты?! – выкрикнул Булат, но, спасибо ему, больше к этой теме не возвращался. – Наслышался и я в армии: «армяшка!», но не озлобился, в Москве меня литературная братия своим, русским, держит. Но ненависть к инородцам, более всего – к евреям, неистребима, дика. Счастье твое – ты с ними не общаешься. Борис Абрамович любит повторять: «Стас Куняев – мой ученик!» А этот, уже не недоросль, по пьянке в своем юдофобстве и Анатолия Софронова перещеголял. И еще себя покажет.

Страшно мне было всё это слушать. Ведь цвет русской интеллигенции! Тянусь я к ним из своего шахтерского далека. А следует ли? Об Израиле, о своих еврейских корнях не задумывался я тогда. В Шестидневную войну, когда в боях жестоких гибли братья, пиво пил в баре на Арбате. Пелена, как забрало, застилала глаза мои библейские. Не оправдываюсь.

– Ты Семена Гудзенко помянул оттого, что он – Сарик, еврей? – спросил Булат.

– Нет, – не хитрил я, – непостижима для меня его поэзия: честная, исповедальная, смысл какой-то глубинный в его окровавленных строчках.

– А мне Миша Луконин рассказывал, – вдруг вспомнил Булат, – однажды в Ленинграде, в полночь белую, после творческого вечера, набросились на них с Семеном пьяные подростки. «Нечего, – орут, – жидам к русской поэзии примазываться!» Явно науськаны. Год – 1950-й. Миша с Семеном – спина к спине, кулаками отбиваются, а пьянь – металлическими прутьями наваливается. Убили бы – хорошо подоспел Михаил Дудин. Собрал бывших фронтовиков, тогда между нами братство кровное не было утрачено. Прогнали подростков… «Не дадут мне умереть спокойно», – шутил Семен.

– «Я б хотел быть сыном матери-еврейки» – как ты к этой строчке Бориса Чичибабина относишься? – спросил меня тогда Булат.

– Никак! – ответил. – Хотя многих и восхищает. Мать себе не выбирают.

– А я в ней услышал боль великую русского интеллигента! – выкрикнул Булат уже под грохот электрички на станции «Маяковская» – метро закрывалось.

Мы обнялись, обменялись телефонами. И молодой Булат исчез, словно растворился в проблесках вагонных огней. Возродится – в огнях рамповых, но другим ли?..

«Моим стихам, как драгоценным винам…»

Недавно ушла из жизни жена. Вдруг обездоленный дом, пустота, заполонившая, точнее – разорившая душу… Слова, слова, на великом и могучем, ничего не говорящие, не объясняющие, даже если строки окантованы созвучьями, и метафоры торопливо растолковать боль напрашиваются.

– Отпустит! – посулили участливые друзья.

А хочу ли?

…И вспыхнули – ярко, ясно, отчетливо – воспоминания. И лишь светлые, хотя за долгую жизнь насмотрелись с женой разного.

Однажды – более года прошло после той встречи с Булатом – вернулся домой из длительной командировки, из далей сибирских. Летел – на крыльях, любви и «Аэрофлота». За полночь дверь входную своим ключом открываю – у порога жена: сияющая, молодая, желанная, руки на плечи мне положила, прижалась.

– Больше не отпущу надолго!

Привозил я ей из Западной Сибири дурманящие запахи тайги, цветы – заранки, как огоньки, из хабаровского Севера – голубику… Перво-наперво о детях говорит:

– Здоровенькие. А тебе привет! – И хитро улыбается. – От Булата.

– Булата? Ты что, в Москву ездила?

– Да нет, у нас в институте был его творческий вечер, он пел под гитару.

И вспомнил я гитару семиструнную в его редакционной келье, на гвоздике вколоченном…

– Словно давнего знакомого повстречала, – говорит жена, – из твоих рассказов о нем. Узкие плечи свитером стянуты, шевелюра черная, пышная, непокорная, говорок московский, интеллигент истинный… Очаровал с первых аккордов. И лоб – мыслителя, это ты не приметил.

– Да не влюбилась ли ты? – на полуслове жену прерываю. – А не начать ли и мне петь под гитару?

– Тебе не поможет! – отрезала жена и убежала ужин готовить.

Не обиделся я, привык: строга жена к моим стихотворным опытам. Но отчего Булат не рассказал, что поет под гитару?

– Каждому – свое! – решительно завершила тему жена. – Главного я тебе не сказала: по мне, гитара – блажь, но стихи – я такой поэзии ни у кого не встречала.

– Какой – такой?

На миг задумалась жена, не приучена судить поверхностно – ни в своем инженерном деле, ни в жизни.

– Высокой! – выдохнула. – Вязь строк непостижимая, аура густая, неисчерпаемая, словно сердцебиение свое, кардиограмму, вдохнул в строки. Кстати, есть и глагольные рифмы, ты их напрочь отвергаешь, но у Булата они – работают естественно, как балки, в конструкцию стиха вплетены.

– О чем стихи?

– Какая разница? О войне, о любви к женщине, снова о войне. Не в этом суть. Помнишь, у Марины: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Черед твоему Булату пришел – и надолго. Хотя сегодня его никто не знает.

…Любовь моя, я всегда догадывался о твоем непогрешимом вкусе, об интеллекте возвышенном, увы, лишь в малых дозах востребованном в нашей повседневности будничной. Никогда я тебе об этом не говорил, только признаниями в любви пытался украсить твою жизнь. Ты была строга и к другим, но к себе – в первую очередь. Как ты умела радоваться всему подлинному, прекрасному – и в наших детях и внуках, и в друзьях, и в Бетховене, в Андрее Вознесенском, раннем… Как ты преображалась – и в Эрмитаже, и в парижском Лувре… Страшно подумать, еще тяжелее вымолвить, но ты ушла от нас, так и не растратив весь дар, щедро отпущенный тебе Свыше. Не моя ли в этом вина? И вспомнил о твоем пророчестве – о Булате, когда еще его никто не слышал и не знал, – о непостижимой тайнописи слов великого лирика. И рассказал я о молодом Булате, и посвятил свой рассказ тебе…

Выражаем благодарность вдове автора Лее Гринберг-Дубновой за предоставленный редакции очерк ее супруга, известного израильского писателя.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство