Смех сквозь слезы

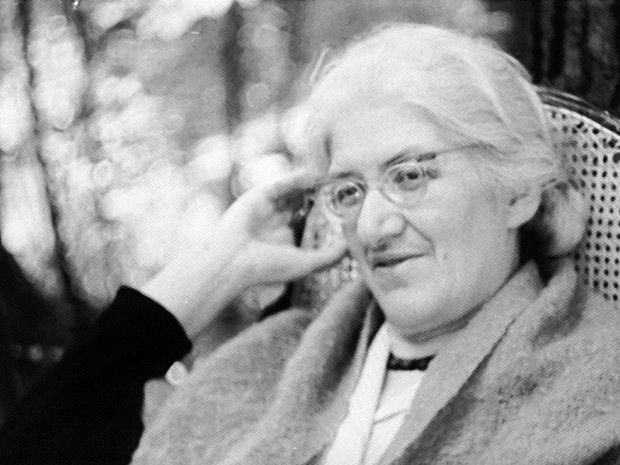

90 лет назад родился Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий© Wikipedia/Анастасия Федоренко

1988-й, третий перестроечный год. Москва шумит, кипит, волнуется, ожидая каждый день перемен, – Горбачев, похожий на Винни-Пуха из мультфильма Хитрука, растревожил старое пчелиное гнездо Политбюро. Воздух, как перед грозою; журналы перестраиваются, новые редакторы стараются соответствовать новым – перестроечным – веяниям, к читателю возвращается литература от расстрелянного Гумилева до отсидевшего 16 лет на Колыме Шаламова, от эмигрантов первой волны Набокова до четвертой – Коржавина, в литературной среде идут разговоры о предстоящей публикации в «Новом мире» «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына и выходе на экран запрещенного фильма Абуладзе «Покаяние»; Таганка бьется за Любимова. Но никто еще толком не знает границы дозволенного: что можно, что нельзя на этом изрядно проржавевшем «корабле» под названием «СССР», стремительно идущим на дно.

…Сижу в полутемном зале ЦДЛ, за свою жизнь повидавшем и травлю Пастернака, и исключение из Союза писателей Лидии Чуковской и других достойных людей. Все ждут выступления Жванецкого. Он выкатывается, как колобок (я от «дедушки» ушел, я от «бабушки» ушел), откуда-то справа из-за кулис со своим старым потертым портфелем – это входит в сценический образ, как и очки и рукописи, которые он достает из него, – и начинает читать: «Так жить нельзя…»

«А вы могли бы в этой стране прожить евреем?»

Один из самых знаменитых одесситов родился в самой обычной еврейской семье, в которой и отец, и мать лечили людей: Мань Мошкович оперировал, Раиса Яковлевна выдергивала зубы. И никто из них не подозревал, кем станет их ребенок. Конечно, как и все еврейские родители, они мечтали о его счастливом будущем, видели его если не врачом, то музыкантом или шахматистом. Но с давних времен известно, кто предполагает, а кто располагает. И тот, кто располагает, выбрал для их Миши другой путь, наделив его (разумеется, с помощью родителей) необыкновенным даром и талантом. Хотя, уже став Михаилом Жванецким, которого знала вся страна, он задавался вопросом: «Откуда этот юмор? Где его почва? Везде – от окончания школы до поступления в институт. Учителя предупреждали: парень идет на медаль. Шел, шел, шел, потом: нет, он еврей, – и где-то в 10-м классе я перестал идти на медаль. Ни черта не получилось – еврей! Потом опять еврей, и снова еврей – всё время я натыкался на это лбом, у меня не было того – самого главного… Я всегда говорил: „А вы могли бы в этой стране прожить евреем?“».

Ему удалось. Вырос в «смертельной борьбе за существование». Стал тем, кем стал. И доказал всем, что, несмотря ни на что, в «этой стране прожить евреем» таки можно. Но всегда добавлял, что «вырос в смертельной борьбе за существование».

Мысли вслух

• Когда вижу антисемита, мне хочется спросить: «Ты что, завидуешь?» Я же не вылезал из конкурентной борьбы. То подожгут, то не дадут, то обидят, то вообще задавят. Одно, другое, третье – и всё время ты сглатываешь, сглатываешь... Сейчас я закончу формулировкой: неважно, кем ты был, – важно, кем стал.

• …когда ты свободно, ничего не боясь, растешь в Англии, когда у тебя предки, потомки, замок и несколько поколений тянутся кверху, глаз радует прекрасное дерево, а здесь всё выдавливалось, поэтому обижаться на евреев не надо. А евреи как? Они в любой стране в меньшинстве, но в каждой отдельной отрасли в большинстве. Взять физику – в большинстве. Взять шахматы – в большинстве. Взять науку – в большинстве. А среди населения в меньшинстве. Многие не могут понять, как это происходит, и начинают их бить.

Трое в лодке

Они работали в Одесском порту: Михаил – инженером-механиком по кранам, Виктор Ильченко – механиком по автопогрузчикам. Но душа к работе не лежала, душа требовала другого. Другое осуществилось в студенческом театре «Парнас-2», который они же и создали, когда жесткие сталинские морозы сменились хрущёвской «оттепелью». А потом к ним присоединился наладчик швейной фабрики «Авангард» Роман Карцев, которому если и виделось быть «авангардистом», то не шитья, а юмора, потому что смешить людей у него получалось лучше, чем налаживать швейные машины.

Театр у одесситов пользовался успехом, но им – молодым, талантливым, амбициозным – хотелось большего. Это было подножье Олимпа – хотелось покорить сам Олимп.

Сначала ушел в большое плавание Карцев, в 1962-м его взял к себе Райкин. Это был успех, Театр миниатюр знали не только в Ленинграде – во всей стране. Затем к большому «кораблю» пристал Ильченко. В 1963-м, когда театр гастролировал в Одессе, у Жванецкого представился повод познакомиться с мэтром и показать ему свои миниатюры. Миниатюры зацепили, Райкин взял их в свой репертуар, а через год предложил многообещающему автору должность завлита. Но…

Это не для меня

Вы представляете, как воспринял это приглашение молодой Жванецкий? Для него, как и для его друзей, это было всё равно что «в Европу прорубить окно». И он, ни минуты не раздумывая, рванул в Ленинград. И в течение короткого времени стал не только исполняющим обязанности завлита, но и ведущим автором театра – его миниатюры «Авас», «В греческом зале», «Участковый врач» и многие другие воспринимались на ура, отдельные фразы уходили в народ и растаскивались на цитаты. Но все приписывали авторство Райкину, потому что при чтении с эстрады авторство, как правило, не указывается.

Постепенно назревал конфликт. Тем более, мэтру не нравилось, что желавший заявить о себе Жванецкий сам стал исполнять перед публикой свои монологи. В те времена это называлось «левые концерты», к которым Райкин относился резко отрицательно (такие выступления бросали тень на его безукоризненную репутацию), хотя он прекрасно понимал, чтó движет талантливым одесситом.

Помимо всего прочего, как напишет мэтр в своих воспоминаниях, ему не нравилось, как работал его завлит, которому не хватало «дипломатичности» и «терпимости» и который отвергал всё, что «ему приносили другие авторы».

Вскоре пришло понимание – это не для него: «Жванецкий – сам себе театр. Когда он выходит на сцену со своим старым портфельчиком, битком набитым текстами, то не нуждается ни в ком, кроме слушателей…».

Они расстались. Райкин остался тем, кем был. Жванецкий стал тем, кем стал.

Годы спустя в одном из интервью он признает свою неправоту. А худрук Ленинградского театра миниатюр напишет, что, когда встречается со своим бывшим завлитом, спрашивает, нет ли чего-нибудь для него. И когда читает предложенное, опять приходит мысль: «…нет, это не для меня», несмотря на то что некоторые миниатюры «просто прекрасны». Но «камерность его иронии, а иногда степень усложненности его языка и мышления для меня как артиста, а не просто как читателя и слушателя – неприемлема».

Из портфеля («Консерватория»)

«Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?»

Новые времена

Когда грянула перестройка – никто не знал, даже продвинутые интеллигенты, чем она закончится. Но Горбачев так или иначе шаг за шагом сдвигал мертвые плиты, под которыми страна лежала 70 лет. Появилась возможность делать то, что раньше делать было нельзя. И Жванецкий сделал – в 1988-м создал свой театр, Московский театр миниатюр. Хотя и в системе Москонцерта (таковы были правила), но он был всё же своим – цензура постепенно ослабляла свою железную хватку, и можно было делать то, о чем в прежние годы даже помыслить было нельзя. И он делал – одним за другим появлялись спектакли «Птичий полет», «Избранное» (оба – 1988 г.), «Политическое кабаре» (1989), «Моя Одесса» (1994), «Престарелый сорванец» (1999). И заняты в них были его старые верные друзья Роман Карцев и Виктор Ильченко и другие артисты. Сам художественный руководитель выступал со своими авторскими программами – «Между Родинами», «Год за два», «Разница во времени».

Разница была глубокой. Она позволила издавать иронический журнал «Магазин Жванецкого», удостоенный премии «Золотой Остап» как лучший журнал в жанре сатиры и юмора. Публиковались в нeм и сам Жванецкий, и Горин, и Арканов, и Петрушевская, и Карцев, и Иртеньев (он был главным редактором этого замечательного журнала). 2000-е гг. складывались удачно, награды и звания сыпались как из рога изобилия. Наконец-то пришло государственное – народное было и прежде – признание. И всё бы было хорошо, если бы нe…

Я бы уехал, но на чем?

В далекие 1930-е Ильф и Петров поделили людей на пешеходов и автомобилистов. В те времена было больше пешеходов, в наши – автомобилистов.

До самой перестройки Жванецкий был из числа пешеходов, первую машину купил в конце 1980-х – самые что ни на есть обыкновенные «Жигули». Рассказывал, что не было необходимости, да и больших денег, несмотря на известность, не было.

Но «Жигули» «Жигулями», а мечтал он о мерседесе. Мечта осуществилась, когда пришeл всероссийский успех: слава, известность, а с ними и деньги. И в начале 2000-х знаменитый писатель купил «это воплощение чуда инженерной мысли», как он отозвался об этом самом Benz. «Неужели я не достоин этой машины?!» – спрашивал он в одном из интервью. «Достоин, достоин», – успокоили известного сатирика журналисты.

Но… на третий день после покупки, когда счастливый Жванецкий вечером возвращался на свою дачу в Серебряном бору, прямо на подъезде к дому машину остановили, в салон автомобиля стремительно сели трое неизвестных, хозяина избили, бросили на заднее сиденье и повезли куда Макар телят не гонял…

«Я – Жванецкий», – только и успел произнести автор бессмертного афоризма: «Что наша жизнь: не привыкнешь – подохнешь, не подохнешь – привыкнешь». «Нам всё равно, кто ты», – ответили грабители, никогда Жванецкого не читавшие.

Кого только не грабили в России из известных людей: Ойстрах лишился скрипки (см. «ЕП», 2023, № 9), дважды угоняли машины у Абдулова, Аллегровой и т. д., вот и Жванецкому «повезло». Несколько часов преступники колесили по МКАД, затем выбросили его на заброшенном пустыре.

Шум в Москве случился изрядный: ограбили! наше всё! самого Жванецкого! Милиция взяла под козырек, включились лучшие опера, сам начальник УБОП ГУВД столицы взял дело под свой контроль. Преступников задержали в конце января, и автомобиль вернули законному владельцу. После этой истории родился остроумнейший анекдот. В одном из интервью Жванецкого спрашивают: «Михал Михалыч, после случившегося вы бы не хотели уехать из этой страны?» Пострадавший отвечает: «Я бы уехал, но на чем?»

«Телевидение – это не для умных, это для всех»

В 2015 г. очередная, 19-я церемония награждения премией ТЭФИ происходила в Останкино. Помимо всем известных лиц, в зале можно было увидеть и начальников, промывающих мозги народу. Выступление Жванецкого должно было стать вишенкой на торте.

Вишенка стала горькой пилюлей. Он прочел сценку «Девушка и дедушка», в которой девушка с ТВ учит пожилого писателя, как надо вести себя на этом самом ТВ: «Поменьше намеков, дед. Расшатывать намеками мы тебе не дадим. Один намек – и тебя нет. Это телевидение. Мы вверх работаем, дедуля. Ну как тебе сказать, чтобы ты понял? Мы вызываем эхо: сказали – и ждем. Приходит эхо уже исправленное и дополненное…»

Дед спрашивает, может, что-то добавить? «Убрать, папаша! Талант у тебя есть, будем работать!.. Держись за столы и топай! И перестань размышлять! У нас за это не платят…»

Вместо смеха в зале повисла напряженная тишина: ведущие, режиссеры, ассистенты и ассистентки как будто воды в рот набрали, начальники сидели с каменными лицами. Жванецкий не остановился, пошел дальше и прочитал еще два монолога: «Телевидение – это не для умных, дед, это для всех» и «Для рейтинга умных мало, все нужны». Лица начальников перекосило, церемония была под угрозой срыва, но ее всё же провели до конца. В записи, которую показали на ТВ, выступление вырезали, этим и ограничились. Начальники, окормляющие народ, этот выпад писателя-сатирика в свой адрес простили, на дворе стоял еще не такой уж и страшный 2015 г.

Жванецкий попытался делать «телевидение для умных» в своей программе «Дежурный по стране» вместе с ведущим Андреем Максимовым, куда Михал Михалыча пригласили в 2002 г. с подачи самого председателя ВГТРК Олега Добродеева. Идея заключалась в том, чтобы в ежемесячной программе подводились итоги прошедших событий. И он стал подводить. Читал свои монологи-комментарии, откликаясь на сиюминутное. Это был своеобразный мини-спектакль, затем свою точку зрения высказывал ведущий. В студии сидели приглашенные зрители, они могли задавать вопросы обоим.

Вы не поверите, но время было такое, что программа выходила практически без цензуры как компании АТВ (частная независимая производящая телекомпания «Авторское телевидение», одним из учредителей которой был Анатолий Малкин), так и телеканала «Россия-1», и это позволяло Жванецкому допускать высказывания, ну, например, как это: «Вот когда оно, это самое государство, полюбит нас, это и будет родина! Три ступени: держава, государство, родина. Категорически не приемлю тех, кто работает патриотами. Когда гляжу на таких, сразу ловлю себя на мысли: они зомбированы – всё мрачно и крайне серьезно. Это называется у них „любовь к родине“. Без юмора, более того, без секса. К такому патриотизму приводит неизменно одно – отсутствие самоиронии».

Или такое: «То, что при демократии печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопросов, при демократии – ответов. При диктатуре больше балета и анекдотов, при демократии – поездок и ограблений. При диктатуре могут прибить сверху, при демократии – снизу, при порядке – со всех сторон».

И даже такое: «Чиновник! Всегда помни, что ты взяточник! Тебе потом напомнят, но поздно будет… Бизнесмен, всегда помни, что ты мог тихо уехать из этой страны. Когда тебе об этом напомнят – хрен ты оттуда уедешь… Политик, всегда помни: наши люди пьют из чувства протеста. Как только пить перестанут, ты не спасешься!».

Может быть, поэтому ее и ставили в ночной эфир. Программа закрылась в декабре 2019 г. Изменилось время, изменился и сам Жванецкий, который объяснил это своей усталостью и… уходом юмора, который в его возрасте уже трудно сохранять.

Еще раньше ушел Максимов. Алексей Бегах, сменивший его на «дежурстве», объявил: «Михаил Михайлович решил от всех нас и от страны, конечно, отдохнуть».

«От этой страны не отдохнешь», – выдохнул Жванецкий.

Кстати, программа «Дежурный по стране» выходила сразу после программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», который из журналиста на глазах превращался в пропагандиста самого низкого пошиба.

Мысли вслух

• Всё население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму и принимает.

• В чeм наша разница: вместо того, чтобы крикнуть: «Что же вы, суки, делаете?!», мы думаем: «Что же они, суки, делают».

• История России – борьба невежества с несправедливостью.

• Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять...

От астероида до памятника

1 апреля 1976 г. в Крымской обсерватории астроном Николай Черных открыл т. н. астероид главного пояса, который 20 июня 1997 г. был назван «Жванецкий».

Через год во дворе Одесского литературного музея одному из самых известных горожан поставили памятник, который изваял скульптор Владимир Трасков. Памятник назвали «Ты одессит, Миша…». Затем появились другие памятники, но одесситы не были бы одесситами, если бы дело только этим и ограничилось: в 2015 г. Одесский коньячный завод выпустил коньяк «Жванецкий», который пользовался успехом и у жителей, и у гостей города. Всем хотелось отхлебнуть «Жванецкого».

А годом раньше на Аллее звезд появилась его именная звезда – в одном ряду со звездами Владимира Жаботинского, Саши Черного, Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Юрия Олеши, Анны Ахматовой, Леонида Утесова, Киры Муратовой и Святослава Рихтера. Так что и после смерти Жванецкий попал в весьма неплохую компанию.

А из всех наград (от ордена Дружбы народов в 1994 г. до ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени) и званий (от лауреата VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады в 1970 г. до лауреата премии ТЭФИ в 2006-м), которыx он был удостоен за свою жизнь, мне кажется, самым дорогим было для него звание почетнoго гражданинa Одессы, которым удостоил его Одесский городской совет 27 февраля 2007 г.

Однажды Жванецкий пошутил: «В историю трудно войти, легче вляпаться». Он не вляпался – вошел.

Pro et contra (без комментариев)

Иосиф Кобзон, певец, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, народный артист СССР и Украины (лишен звания в 2018 г.), член партии «Единая Россия»: «В советское время, когда он остро высказывался в своих монологах… по-настоящему был на высоте положения. Но потом, когда возникла эта лживая демократия, когда стало можно говорить что угодно… оказалось, что всё это никому не нужно. Многие сатирики, в том числе и Жванецкий, потеряли свою актуальность: ведь они были писателями того времени, а то время… кончилось… Вседозволенность сыграла со Жванецким злую шутку. Он посчитал себя самым великим. А раз так – значит, ему всё можно… Его же захватила эйфория советского смутного времени настолько, что до сих пор он прийти в себя не может».

Григорий Горин, писатель-сатирик, драматург, сценарист: «Твои шутки не трансплантируются, они отвергают чужой организм! Что ты сделал с нашим жанром, Миша?.. Нельзя бесконечно повышать уровень!.. Там, где летаешь ты, уже разряжен воздух и нормальные люди задыхаются. „Какое счастье, что Жванецкий не играет на скрипке!“ – сказал Спиваков. „И не танцует!“ – добавил Барышников… От себя добавлю: слава Богу, Миша, ты не пишешь пьес и даешь тем самым возможность пристойного существования… на мои вопросы о твоей жизни всегда отвечай мне одной и той же любимой цитатой: „Нормально, Григорий! Нормально!..“».

Из портфеля

• Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.

• Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит… наша свобода – бардак. Наша мечта – порядок в бардаке. Разница небольшая, но некоторые ее чувствуют. Они нам и сообщают: вот сейчас демократия, а вот сейчас диктатура. То, что при демократии печатается, при диктатуре говорится.

Так жить нельзя

В первый день нового, четвертого перестроечного, 1989 г., придав своему монологу, прочитанному в ЦДЛ, литературную форму, он опубликовал его в тогдашней самой перестроечной газете «Московские новости». Новелла называлась «Так жить нельзя». Перечислив на одной странице все беды и пороки умирающего советского государства, закончил фразой: «Вот я думаю: а может, нас для примера держат. Весь мир смотрит и пальцем показывает: „Видите, дети, так жить нельзя“».

Прошло четверть века. Россия по-прежнему живет так, как жить нельзя.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

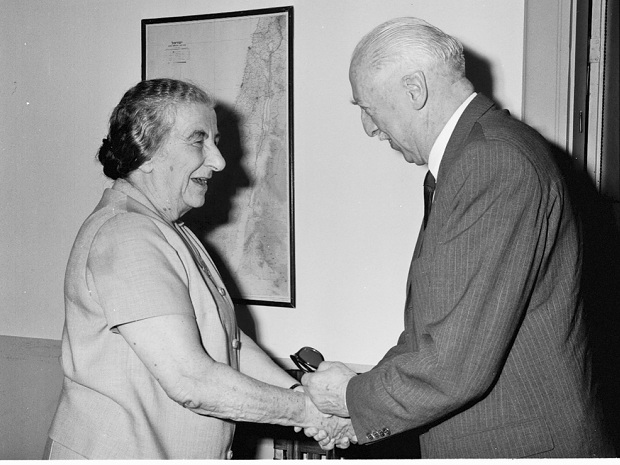

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

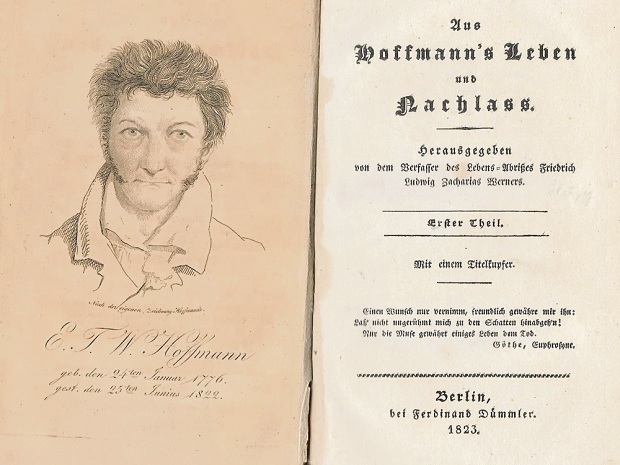

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника