«А всё-таки Яшка гений!»

К 110-летию со дня рождения Якова Зельдовича

Яков Борисович Зельдович © phys.msu.ru

Все ребята моего поколения были неисправимыми романтиками. После школы многие подались к «продажным девкам капитализма» – в кибернетику, генетику, социологию. Кого пустили – те и прорвались. Многие из моих вчерашних школьных друзей работали в Институте технической кибернетики, а я – рядом, в Доме печати. Институт этот был не совсем секретным, и я порой забегал туда к своим товарищам. Перед зданием стоял памятник забронзовевшему человеку с тремя геройскими звездами. Надпись на пьедестале гласила, что это Яков Борисович Зельдович. И всё.

– Товарищ айсберг что-то не весь на поверхности, – сказал я, указывая на памятник живущему человеку. – Он, видимо, имеет отношение к вашей работе?

– Он ко всему имеет отношение, но ты этим делом не интересуйся, а то заинтересуются тобой. Тебе это надо? Положено по статусу устанавливать бюсты дважды героям, а он – трижды. И совершенно засекреченный, – просветил меня друг.

Оказывается, Зельдович был самым засекреченным академиком СССР. Он никогда не был за границей, хотя владел несколькими европейскими языками. Когда ему разрешили публиковаться в академических журналах, многие ученые на Западе, восхищаясь его статьями, считали, что Зельдович – коллективный псевдоним группы советских ученых. А когда узнали, что это реальный человек, провозгласили его гениальным… астрономом. Он был избран почетным членом Национальной академии наук США, Королевского астрономического общества Великобритании и еще десятка национальных академий, был награжден множеством медалей.

Но астрофизика для Зельдовича была лишь хобби. Сфера его исследований и открытий – химическая физика, физическая химия, теория горения, физика ударных волн и детонации, физика атомного ядра и элементарных частиц. Проще говоря, Зельдович – главный теоретик термоядерного оружия. И при этом он даже не имел диплома о высшем образовании! А также не состоял в партии.

Яков Борисович Зельдович родился в Минске 8 марта 1914 г. Через несколько месяцев началась Первая мировая война, родители, отец-юрист и мать-переводчица, уехали в Санкт-Петербург. Яша подрос, окончил школу, но из-за своей бурной энергии систематически учиться не мог. Он устроился лаборантом в Институт механической обработки полезных ископаемых. Юный лаборант хотел постичь всё, а директор института Абрам Федорович Иоффе вундеркиндов терпеть не мог и обменял юного Зельдовича на… масляный насос, от которого тогда было больше проку.

Так Зельдович стал лаборантом Института химической физики. Одновременно занимался на заочном отделении физмата ЛГУ, но там ему не понравилось, и он стал посещать лекции физмата Политеха, который тоже бросил. Яков занимался самостоятельно и только тем, что его интересовало, тем более что в институте работало немало классных специалистов, которых Зельдович донимал своими расспросами.

Хлеб начинающего ученого был нелегким. Работа и учеба поглощали всё время. В условиях разрухи, вызванной революцией и Гражданской войной, тысячи таких, как он, юношей работали самозабвенно. Это сейчас новоявленные черносотенцы пишут, что «пока мы работали, поднимая хозяйство страны, евреи кинулись в институты отсиживаться и зарабатывать себе легкий хлеб». Всё было как раз наоборот.

Несмотря на то что у Зельдовича не было вузовского диплома, его зачислили в аспирантуру Института химической физики. Живой и подвижный, как ртуть, Яков взрывался новыми идеями. Он обладал талантом на пальцах показать экспериментаторам теорию, а теоретикам – объяснить суть эксперимента, ставил перед ними задачи, всегда мог разобраться в нестыковках между теорией и практикой. Диапазон познаний молодого Зельдовича удивлял коллег – в физике он был неограничен. «Яшка – гений!» – говорил о нем Курчатов. Когда институты объединили и на их базе создали Физико-технический институт во главе с академиком Иоффе, тот пригласил парня, которого он в свое время обменял на масляный насос, к себе в группу. В 1936 г. Зельдович защитил кандидатскую диссертацию, а через три года – докторскую.

В группу Иоффе Зельдович вернулся как раз в тот момент, когда английским физиком Джеймсом Чедвиком был открыт нейтрон. Родилась физика нейтронов – ядерная физика. Совместно с Юлием Харитоном в 1939–1941 гг. Зельдович разработал теорию цепных ядерных реакций. Сегодня это выглядит странно, но тогда работы по делению атомного ядра считались внеплановыми, ими занимались, как теперь говорят, на общественных началах. И когда молодым ученым потребовалось 500 руб. на исследования, им было отказано. Тем не менее молодые доктора наук продолжали работать. Физикой деления атомного ядра они занимались по вечерам, а в основное рабочее время – теорией горения газовых смесей, теорией теплового распространения пламени.

Началась Вторая мировая война. Институт был эвакуирован в Казань. Здесь перед Зельдовичем была поставлена задача создания нового оружия – ракетного. И он его сделал на удивление быстро. Ученый рассчитал внутреннюю баллистику реактивного снаряда «Катюша». И уже осенью 1941 г. под Оршей батарея залпового огня впервые вышла на боевые позиции и нанесла поразивший противника удар. До конца войны гитлеровцам так и не удалось разгадать тайну снаряда, придуманного Зельдовичем.

После войны лабораторию Зельдовича перевели в Москву, где создавался коллектив молодых физиков во главе с Игорем Курчатовым. Он вспоминал позже, что тогда «большая новая техника создавалась в лучших традициях большой науки». Сказано это было о городе Сарове – сверхсекретном «Арзамасе-16», где работали над термоядерным оружием. Зельдович рассчитывал ударные волны, их структуру и оптические свойства. Вся работа была окружена ореолом секретности.

Еще преодолевались тяжелейшие последствия войны, когда по личному указанию Сталина в сверхсекретном центре «Арзамас-16» две группы лучших физиков страны под недремлющим оком Лаврентия Берии стали параллельно работать над созданием термоядерного оружия. Группы имели кодовые неофициальные наименования: одна называлась «Израиль», вторая – «Египет». Их работу координировал Игорь Курчатов, заместителями были Борис Ванников и Ефим Славский.

Группой «Израиль» руководил Юлий Борисович Харитон. В нее кроме Якова Зельдовича входили И. К. Кикоин, Л. Д. Ландау, В. Л. Гинзбург, А. Д. Сахаров, М. П. Бронштейн, Д. А. Франк-Каменецкий, Л. В. Альтшулер и А. Б. Мигдал. Математическое обеспечение осуществлял И. М. Гельфанд, заводом по производству плутония руководил Ефим Славский. Была создана спецгруппа рентгенологов Вениамина Цукермана и Льва Альтшулера, которая разработала методику исследования процессов взрыва ядерных зарядов. В одной группе с ними были профессора Зинаида Азарх и Анна Гельман. Корпус бомбы и ее технологическую оснастку для производства разрабатывал Виктор Турбинер. Работой исследовательского атомного реактора руководил академик Абрам Алиханов. Академик В. И. Векслер руководил созданием первых в СССР синхрофазотронов. Параллельно под руководством Е. И. Забабахина шли работы и в совсекретном КБ в Сухуми, куда вскоре после войны привезли немецких физиков из атомных центров разгромленной Германии.

Работали и разведчики. В американский проект по созданию атомной бомбы «Манхэттен», в котором работали евреи Ферми, Оппенгеймер и великий Альберт Эйнштейн, были внедрены агенты КГБ. Атомные секреты советским шпионам передали немецкий физик Клаус Фукс, агент Гарри Голд, супруги Розенберг, механик Дэвид Грингласс – брат казненной Этель Розенберг. Советскую резидентуру по похищению тайн американской бомбы возглавлял Герой Советского Союза Семен Кремер. Полностью похитить разработку практически невозможно – это вагоны документации. Но советские ученые не были дилетантами, и данные разведки не могли быть использованы без всесторонней проверки и перерасчетов. Но получилось так: американские евреи изобрели ядерное оружие, разведчики-евреи похитили их основные секреты, а советские ученые-евреи ими воспользовались. Виталий Лазаревич Гинзбург шутливо вспоминал, как некий партийный чиновник с досадой говорил: «Среди великих советских физиков одни евреи: Иоффе, Ландау, Зельдович, Харитон, Лифшиц, Кикоин, Франк, Бронштейн, Альтшулер, Мигдал, Гинзбург... Хорошо, что есть хоть один русский – Халатников!» На что ему ответили: «Да, только Исаак Маркович и остался».

Кто виноват в том, что смертоносный джинн был выпущен из бутылки? Конечно же, те, кто виновен во всех смертных грехах. Такая концепция возобладала в писаниях нынешних российских черносотенцев после выхода мемуаров чекистского генерала Павла Судоплатова. Если верить им, то все секреты ядерного оружия у американцев выкрали исключительно чекисты, а евреи-ученые принесли только вред, получая при этом пайки, геройские звезды, лауреатские медали и академические титулы. Интересно, что этот бред опровергли сами американские ученые-атомщики, которые признали выдающимися теоретические и практические успехи советских физиков в самых передовых и актуальных направлениях науки, подчеркивая, что академики Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович еще в 1939 г. создали теорию цепной реакции деления урана. Только сочетание этих факторов – титанических усилий ученых и разведчиков – позволило СССР, несмотря на общее отставание в техническом развитии и на последствия войны, в удивительно короткое время ликвидировать монополию США на термоядерное оружие.

Между тем жизнь в «Арзамасе-16» била ключом. Яков любил носиться по секретному городу на мотоцикле, чтобы ветер бил в лицо, несмотря на то что у него были «Победа» (подарок Сталина) и «Волга» (подарок правительства). Он всегда был молодым, очень ценил женскую красоту и часто увлекался, хотя в Москве у него была семья. Однажды влюбился в машинистку, которая перепечатала для него эротический рассказ Алексея Толстого. Потом у него случился бурный роман с расконвоированной заключенной, московской художницей Шурочкой Ширяевой, отбывавшей срок за «длинный язык». В «Арзамасе-16» она расписывала помещения театра и стены в домах чекистских надсмотрщиков. Яков забрал ее к себе в «членохранилище» – так назывались коттеджи, в которых жили действительные члены Академии наук. Но вскоре Ширяеву арестовали и выдворили на вечное поселение в Магадан, где спустя некоторое время в ледяной комнате она родила ему дочь… У Зельдовича было пятеро детей от разных женщин – он всех их содержал и мечтал, как вспоминал Сахаров, собрать вместе. На одном из собраний Зельдовича попросили высказаться на философскую тему «О форме и содержании». Зельдович ограничился одной фразой: «Формы должны быть такими, чтобы их хотелось взять на содержание».

Эти люди умели не только работать, но и веселиться. Когда Зельдовича избрали академиком АН СССР, на вечеринке-мальчишнике коллеги вручили ему академическую шапочку с надписью «Академия наук» и… плавки с надписью «Действительный член».

«Работа с Курчатовым и Харитоном дала мне очень многое, – писал Яков Борисович. – Но главным было внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне определенное моральное право заниматься впоследствии такими проблемами, как частицы и… астрономия, без оглядки на практическую их ценность».

Зельдович раньше других, даже раньше Сахарова, понял, чтó они сотворили, и часто обзывал термоядерную бомбу нехорошими словами. «Через несколько часов после испытания ядерной бомбы он сказал мне: „Изделие – говно“. В какой-то мере Я. Б. оказался прав, хотя его правда вышла нам всем боком. Меня тогда его слова покоробили, они показались мне бравадой, вызовом судьбе, почти кощунством», – писал А. Д. Сахаров.

20 лет Зельдович отдал работе на военную ракетную и ядерную технику. Это были годы сверхнапряжения, колоссальной ответственности, радикальных ограничений в образе жизни. Зельдович непрерывно, начиная с 1958 г., обращался с просьбами освободить его от этой работы. И только в 1963-м Ю. Б. Харитон пошел к высшему начальству и добился этого «освобождения». Решающим стало слово министра среднего машиностроения Е. П. Славского. Наверняка Славскому было нелегко лишиться Зельдовича, исключительно высоко им ценимого. Однажды он высказался так: «Зельдович – это же сверхталант!.. Какой величайший человек!» Зельдовича отпустили…

Он покинул объект в 1963 г. и занялся астрофизикой. Директор космических программ Европейского космического агентства Роже Бонне назвал Зельдовича гигантом современной астрофизики. Наиболее крупным его достижением в астрофизике считается разработанная им теория крупномасштабной структуры Вселенной. Зельдович первым выдвинул и обосновал теорию взаимодействия электромагнитных и гравитационных волн с вращающейся черной дырой. Основываясь на модели Зельдовича, английский астрофизик Хокинг рассчитал процесс «испарения» черной дыры вплоть до ее исчезновения. Впервые встретившись с Зельдовичем на семинаре в 1973 г., Хокинг сказал ему: «Прежде я считал, что вы – „коллективный автор“, как Бурбаки».

…Тогда, во времена своей молодости я, шагая на работу, каждый день мысленно здоровался с бронзовым Зельдовичем, памятник которому был сооружен еще при жизни академика. Он дожил до горбачевской перестройки и умер в конце 1987 г. А подробности жизни удивительных людей – творцов атомного века – раскрываются только сейчас…

Как поссорились Яков Борисович с Иосифом Самуиловичем

Впервые об этой истории я узнал от своего приятеля Бориса Гельфанда. Специалист в области химической физики горения и взрыва, Боря принадлежал к числу тех гениальных «идише кинд», которые создавали в нашей стране атомную бомбу, «ковали» для Родины оружие, становились чемпионами мира по шахматам, завоевывали первые места на международных конкурсах, сочиняли стихи, удостоенные Нобелевской премии.

Где-то в начале 1990-х в нашей мужской компании, состоявшей в основном из «технарей», зашел разговор о том, что наука и «оборонка» стремительно деградируют, а задел, созданный в советское время, тает. Кто-то упомянул имя недавно скончавшегося одного из «отцов» советской атомной бомбы академика Зельдовича.

Боря на минуту замолчал, а потом сказал: «Ребята, а я ведь с Яковом Борисовичем Зельдовичем работал, и мы даже написали несколько совместных статей. Вы и представить себе не можете, что такое, когда видишь свою фамилию рядом с фамилией Зельдович. При общении с ним иногда возникало такое впечатление, будто перед тобой инопланетянин»…

В 1997 г. мы с женой и дочерью выехали на ПМЖ в Германию. Некоторое время жили в общежитии в Гейдельберге, а потом перебрались в Карлсруэ. Однажды раздался телефонный звонок. В трубке голос Бориса: он в командировке в Карлсруэ, обещает вечером к нам заехать... Его приезд для нас с женой был как глоток чистого воздуха. Боря, почувствовав настроение, решил нас развлечь и рассказал историю конфликта, возникшего между Зельдовичем и известным советским астрономом и астрофизиком, членом-корреспондентом Aкадемии наук Иосифом Самуиловичем Шкловским (см. «ЕП», 2017, № 7).

В начале 1981 г. Борис встретился с Зельдовичем у него дома для работы над совместной статьей. После того как обсуждение было закончено, Зельдович неожиданно попросил Бориса задержаться, чтобы «переговорить по личному вопросу». Выяснилось, что Шкловский написал некие воспоминания, которые распространяет среди знакомых и сослуживцев. То, что у Шкловского «и пальцы просятся к перу, перо к бумаге», − Бог с ним. Но, к сожалению, его изыски содержат клеветнические измышления, порочащие коллег и, в частности, его, Зельдовича. Шкловский пишет, что на объекте «Арзамас-16» в теоретическом отделе работал математик Матест Менделевич Агрест, и Зельдович, якобы зная, что Агрест является верующим иудеем, именно в субботу требовал от него писать формулы и тем самым глумился над религиозным человеком.

Рассказав это, Яков Борисович немного помолчал, а потом с горечью в голосе добавил: «Послушайте, Борис. Откуда я мог знать, что Агрест − верующий человек? Ведь он сам скрывал это ото всех и, в первую очередь, от работников первого отдела. В противном случае он бы вылетел пулей со сверхсекретного объекта. Вообще-то, не в моих правилах унижать и изводить подчиненных. То, что Шкловский делает из меня изувера, оставим на его совести, но Агрест ведь мог бы мне всё честно объяснить…»

Минуло два десятилетия, все персонажи этой истории ушли из жизни. Но случайно из пучин Интернета «вынырнул» вышедший в 2008 г. сборник «Яков Борисович Зельдович. Воспоминания, письма, документы». В нем меня, среди прочего, заинтересовали письмо Зельдовича Агресту от 14 июня 1981 г. и письмо Агреста от 2 февраля 1992 г. в редакцию журнала «Химия и жизнь», где был напечатан журнальный вариант воспоминаний Шкловского под названием «Эшелон». Привожу оба письма с незначительными купюрами.

Письмо Зельдовича: «Дорогой Матест Менделевич! Мы очень давно не виделись… Не скрою, однако, что сегодня взялся за перо по совсем другому, очень мне неприятному поводу.

Шкловский написал мемуары… Одна глава посвящена Вам. Он пишет о сочетании физматзнаний и глубокой религиозности, включающей и соблюдение установлений, которые Вам присущи. С Ваших слов он рассказывает, как в тех краях, где мы были, Вы по субботам приходили на работу, разговаривали с людьми по научным вопросам, но не брали в руки перо или карандаш. Совесть Ваша была чиста, вместе с тем не возникали конфликты с администрацией.

Дальше (с Ваших слов также) рассказывается, как в одну из суббот я позвал Вас к себе, указал на ошибку или непонятное место в одной из формул и попросил ответить. Для ответа Вам надо было что-то написать. Но Вы этого сделать не могли. Изображается дело так, что я понимал Вашу ситуацию и, несмотря на это, не отпускал Вас…

Вот исходный пункт моего письма. Я начисто забыл: отдельные конкретные встречи с Вами, происходили ли они у меня в кабинете или у Вас, в понедельник или в субботу и т. п. Думаю, что Вы достаточно знаете меня: я абсолютный атеист, все дни недели для меня абсолютно одинаковы. Вполне допускаю, что мог позвать Вас в субботу. Вместе с тем я уважаю чувства религиозные и другие взгляды, даже если не разделяю их. Вопрос мой не только о фактической стороне дела… Важнее психологическая сторона: если разговор был, то были ли у Вас основания думать, что я понимал Вашу ситуацию и нарочно издевался и мучил Вас?.. Повторяю, сама мысль о том, что в субботу нельзя работать, и о том, как Вы решаете эту коллизию, и раньше и теперь бесконечно далеки от меня. Религиозности во мне не было ни в детстве, ни в юности, ни позже. И еще: почему Вы мне не сказали о своей коллизии? Ну, перенесли бы мы разговор на понедельник. Что, Вы не доверяли мне? Я вспоминаю, как хорошо и, казалось, душевно принимали Вы и Ваша семья нас в Сухуми… Что мне сейчас думать? Что всё это время у Вас за пазухой был камень, в груди была обида за ту субботу? Мне Вы ее не высказали, иначе мы могли бы все выяснить… Честно ли это? Думаю, что религия представляет не только соблюдение форм, но и глубокую честность. Поэтому если другие аргументы для Вас недостаточно весомы, то во имя Ваших религиозных убеждений я настаиваю на том, чтобы Вы дали мне объяснения и по этому эпизоду, и по последующим нашим встречам, и с оценкой литературно-клеветнической деятельности Шкловского или, по крайней мере, этой части мемуаров, касающейся меня и Вас. Его мемуары порочат и Ландау, и многих других, мертвых и живых, евреев и русских, верующих и безбожников, но об этом в другой раз. Сегодня я должен защитить свое имя».

Письмо Агреста: «В начале 1980-х гг. была достигнута договоренность с И. С. Шкловским, что его очерк „Наш советский раввин“ не будет опубликован без моего согласия. После кончины автора в 1985 г. такая же договоренность была у меня с его вдовой. Крайне сожалею, что редакция „Независимой газеты“ опубликовала этот очерк без моего согласия… Об этом я написал в редакцию... В беседе с Вашим сотрудником я дал согласие на публикацию очерка при том лишь условии, что в соответствующем месте будет напечатано подстрочное замечание: „Об этом эпизоде я рассказал И. С. Шкловскому в феврале 1951 г. Но я никогда не считал, что в то время Я. Б. Зельдовичу было известно, что по религиозным причинам я не пишу по субботам и что он тогда умышленно заставлял меня нарушить эту традицию. Я. Б. Зельдович требовал от меня изложить математические выкладки на доске, надеясь быстро обнаружить предполагаемую им ошибку. Во время долго длившейся беседы я всё искал пути, чтобы устно убедить его в правильности моих результатов. Уступив его требованиям, я до сих пор корю себя, почему не открыл ему причину моего нежелания пользоваться доской, в результате чего не выдержал выпавшего на мою долю испытания“».

Итак, перед нами два письма. В письме Зельдовича прослеживается железная логика. В письме Агреста, написанном более десяти лет спустя, автор утверждает, что Зельдовичу не было известно о его религиозности и что академик не заставлял его умышленно нарушить традицию. Более того, Агрест считает, что он не выдержал выпавшего на его долю испытания. Из путаных объяснений автора письма следует, что очерк опубликован без согласования с ним… Судя по всему, Зельдович извинений от Агреста так и не дождался.

Иосиф Шкловский, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, был человеком нетривиальным. Талантливый ученый, среди коллег он слыл человеком со своеобразной репутацией, и причиной тому была его литературно-мемуарная деятельность, стиль которой в полной мере отражает пословица «Ради красного словца не пожалеет и отца». При чтении его «невыдуманных рассказов» на ум приходят слова, написанные Марком Твеном о мультимиллионере и филантропе Эндрю Карнеги: «Он всегда говорит только на одну единственную тему – о самом себе. Но каким образом он превращает самого себя в свою тему? Он бесконечно, беспрерывно и неустанно говорит о тех знаках внимания, которые ему оказывают. Иногда это существенные знаки внимания, но чаще они весьма незначительны; но всё равно… он любит упиваться ими».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

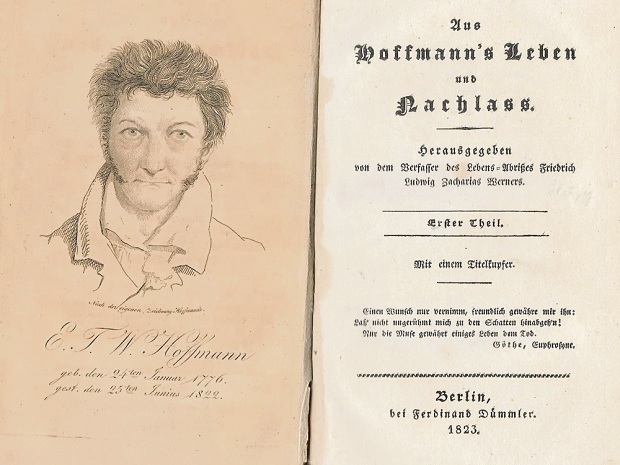

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника