Филосемит Шаламов

К 115-летию со дня рождения писателя

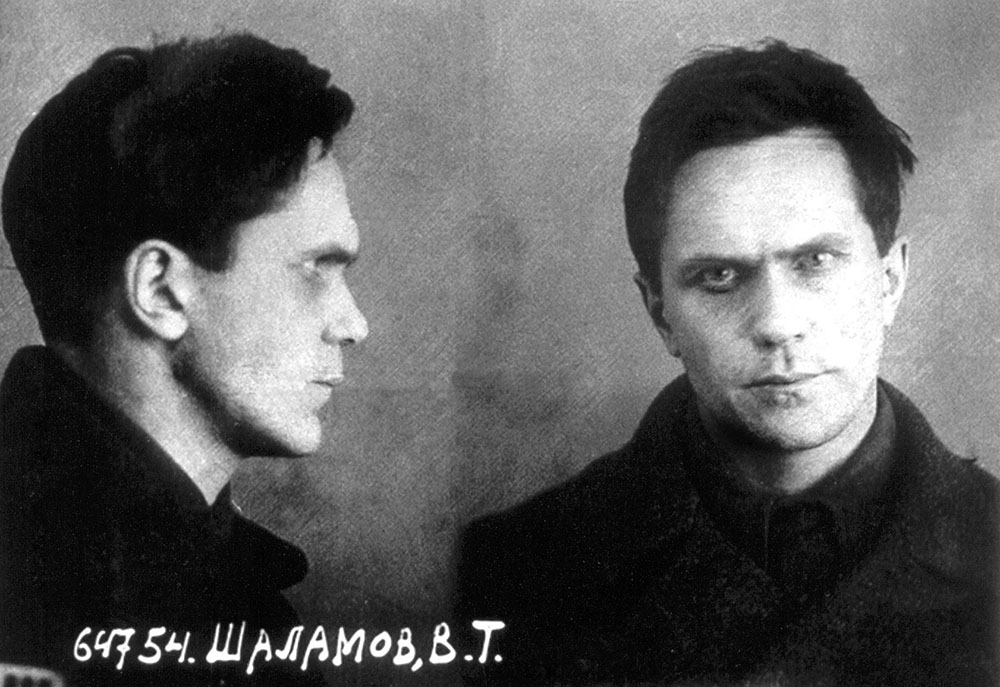

В. Т. Шаламов, фотография из следственного дела. 1937 г.

«Я прожил всю жизнь с резко выраженным чувством справедливости…»

«Нет хуже позора, чем быть антисемитом».

Варлам Шаламов

В 1927–1929 гг. он сторонник троцкистской оппозиции, борец против сталинизма. Арест, Бутырская тюрьма, отправлен на три года в Вишерский лагерь на Урал. В 1937-м – новый арест, снова «Бутырка», отправлен на пять лет на Колыму, где получил новый срок. Всего в лагерях провел 19 лет. А потом стал одним из создателей так называемой «лагерной прозы», раскрывающей чудовищную атмосферу советского концлагеря, опыт физического и нравственного выживания человека в нечеловеческих условиях ГУЛАГа.

Поражает на страницах его произведений и количество положительных образов евреев (существовавших в реальности), с которыми его сводила лагерная судьба. Целая галерея людей! И это в СССР второй половины прошлого века, где, за редким исключением, евреев старались лишний раз вообще не упоминать. Впрочем, к читателю шаламовскую прозу не подпускали вплоть до конца 1980-х.

Моисей, Исай, Марк и Уманский

В рассказах «У стремени» и «Сука Тамара» Шаламов повествует о «нашем кузнеце», у которого он работал молотобойцем: «На Колыме у меня был хороший друг, Моисей Моисеевич Кузнецов. Друг не друг – дружбы там не бывает, – а просто человек, к которому я относился с уважением…». Жена Кузнецова была много моложе 40-летнего мужа и в 1937 г. по совету задушевной подруги написала на него донос. «Это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты – муж… немедленно исчез».

Кузнец Моисей был заводской, «мастер, даже немножко поэт, работник той породы кузнецов, что могли отковать розу». Он собственноручно изготовил инструмент, которым работал, – щипцы, долота, молотки, кувалды. Все это обладало несомненным изяществом, что «обличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела… Каждая подкова, каждый гвоздь, откованный Моисеем Моисеевичем, были изящны, и на всякой вещи, выходившей из его рук, была эта печать мастера. Над всякой вещью он оставлял работу с сожалением: ему все казалось, что нужно ударить еще раз, сделать еще лучше, еще удобней». Начальство его очень ценило, «человек он был хороший, тихий и всем желал добра».

Плотником, налаживавшим трапы, в лагере работал Исай Рабинович, «бывший управляющий Госстрахом Советского Союза». «Уроки любви» – так называется посвященное ему и его дочери произведение Шаламова. Значительную часть жизни он прожил за границей, «был связан многолетней дружбой со многими крупными богачами – Иваром Крейгером, например». А в 1937-м получил десять лет лагерей. Дочь Рабиновича вышла замуж за морского атташе США, капитана I ранга Толли, который во время войны находился в СССР. Однако за границу с мужем ее не выпустили. Толли уехал один. Супруги развелись. Но прошло два года, и девушка, работавшая в Наркоминделе, поехала в командировку в Стокгольм и сбежала к мужу. А Рабиновичу стали приходить в лагерь письма на английском языке с американскими марками, что чрезвычайно раздражало цензоров.

В 1930 г. совместно с заключенным Марком Абрамовичем Блюменфельдом, работавшим начальником планово-экономического отдела Вишерских лагерей, Шаламов направил докладную записку в ГУЛАГ и ЦК ВКП(б) – «нет, не просьбу о прощении, а протест по поводу положения женщин в лагерях», подвергавшихся изнасилованиям. Рассказ так и озаглавлен – «М. А. Блюменфельд».

А «Вейсманист» знакомит со стариком Уманским. Он получил медицинское образование в Брюсселе, после революции вернулся на родину, жил в Одессе, лечил. «Уманский разгадал суть 1937-го. Понимал, что его долгая заграничная жизнь, его знание языков, его свободомыслие – достаточный повод для репрессий; старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сделал смелый ход – он поступил на службу в Дальстрой, завербовался на Колыму, на Дальний Север, как врач, и приехал в Магадан вольнонаемным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующих инструкций, Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок в десять лет. Дочь отказалась от врага народа, исчезла из жизни Уманского, осталась только случайно сохраненная фотография на письменном столе брюссельского профессора». В лагере Уманский «понял, что для совести спокойней резать мертвых, а не лечить живых». Он стал заведующим моргом, патологоанатомом.

Комиссар Заводник и эрудит Коган

Яков Овсеевич Заводник из одноименного рассказа. «При типичной ярко еврейской внешности – чернобородый, черноглазый, большеносый – Заводник не знал еврейского языка, а на русском произносил короткие зажигательные речи, речи-лозунги, речи-команды…». В годы Гражданской войны Заводник был боевым комиссаром, личным примером поднимавшим красноармейцев на колчаковские окопы. Имел два ордена Боевого Красного Знамени. «Горластый крикун, драчун, не дурак выпить, „дерзкий на руку“, как говорят на блатном языке, Заводник лучшие годы, свою страсть, оправдание жизни вложил в рейды, в бои, атаки. Кавалеристом Заводник был превосходным».

После Гражданской работал в Наркомате торговли. В 1937 г. его арестовали, получил 15 лет на Колыме. Здесь «дикий характер Заводника, взрывы бешенства» приводили к конфликтам. Его неоднократно избивали надзиратели. «Так, в драку, в целое сражение с надзирателями штрафной зоны Заводник вступил из-за нежелания остричь бороду и волосы. В лагерях стригут под машинку всех; сохранение прически, волос у арестантов – некая привилегия, поощрение… Медицинским, например, работникам из заключенных разрешается носить волосы, и это вызывает всегда всеобщую зависть. Заводник был не врач и не фельдшер, но зато борода его была густая, черная, длинная. Волосы не волосы, а какой-то костер черного огня. Защищая свою бороду от стрижки, Заводник кинулся на надзирателя, получил месяц штрафняка – штрафного изолятора, – но продолжал носить бороду…» Потом его насильно надзиратели остригли. «Восемь человек держали», – с гордостью рассказывал Яков. Борода отросла, и он опять вызывающе ее носил. Отношения у Шаламова с Заводником «были отличные, мало сказать, хорошие».

Повествует Шаламов и о Бутырской тюрьме. В частности, о проводимых там некоторыми заключенными лекциях. Так, Арон Коган, его старый знакомый по университету конца 1920-х, физматовец, а потом доцент Военно-воздушной академии им. Жуковского, делал доклад «Как люди измерили Землю»: «Скатанные хлебные шарики, изображавшие Луну и Землю, он держал в своих тонких, нервных пальцах – отросшие ногти блестели под лампочкой».

Шаламов так характеризует Когана: «Блестящий оратор, эрудит, человек острого и подвижного ума, Арон обладал и духом столь же неустрашимым… Я его спрашивал о самом значительном дне жизни. „Такой день у меня, конечно, есть. Только тогда я был мальчик, и мы жили на Украине. Был погром, и все были убиты – мать, отец. Я лежал на полу и кричал. Вдруг все замолчали. В дом вошел генерал. И меня не успели убить. Генерал, уходя, ударил меня ногой в живот, но я опять остался жив“».

Десятник и подполковник

Шаламов показывает разных евреев. Не все из них или не во всем ему симпатичны, но он старается подходить объективно и национальность для него роли не играет.

В рассказе «Лазарсон» говорится, что одно время Варлам Тихонович был десятником заключенных, работавших на содовом заводе, и в отличие от своего предшественника не допускал злоупотреблений. Это пришлось не по вкусу тем, кто на них зарабатывал, пошли многочисленные доносы, и на его место назначили нового десятника – Бориса Марковича Лазарсона, старого обитателя Соловецкого лагеря, отбывающего срок по служебному преступлению. Лазарсон стал старшим десятником, а Шаламов – младшим.

«Я ничего не имел против, тем более что и Лазарсон мне очень понравился… очень хороший человек лет сорока, даже сорока пяти… занимал важную должность где-то в Челябинской области, оказал ряд „услуг“ своим друзьям. Оказал отнюдь не бескорыстно. Но, воспитанный в старинной морали еврейских коммерсантов русской провинции, не мог и представить себе, как бы он мог отказать дать какой-то фальшивый документ… Срок лагерный Лазарсон считал обычной ставкой, риском: проиграл – отбывай, и не собирался ни на минуту изменять свое отношение к государству как к дойной корове…»

Вскоре Шаламов заметил, что «агенты», которых он гнал от себя, вертятся вокруг Лазарсона. В лагере «наступило какое-то облегчение, спало какое-то напряжение». В конце одного трудового дня Лазарсон вынул из бумажника и дал ему «пятерку» со словами: «Твоя доля». Шаламов не взял. Борис Маркович сердился: «Ты же понимаешь… мне осталось шесть месяцев срока. Должен я что-то заработать?.. Но и ты будешь получать свою долю – честное слово Лазарсона».

Интересный пример мировосприятия писателя. Есть еврей, оттеснивший его от должностного места, Шаламов критически воспринимал его схемы заработка. Сам подобного для себя не допускал. О, представляете, как при таком раскладе антисемиты бы разошлись на славу! Но Варлам сохранял к Лазарсону благожелательность, расположение, учитывая другие его качества, и никоим образом не скатывался к антисемитизму.

А с евреем-подполковником из рассказа «Подполковник Фрагин», начальником культурно-воспитательной части лагеря, у Шаламова вообще были оставившие неприятный осадок столкновения. Тем не менее и для него у писателя находятся добрые слова: «…седовласый, с вьющимися кудрями подполковник, элегантный, с всегда чистым подворотничком, надушенный каким-то дешевым, но не тройным, одеколоном, был гораздо симпатичнее, чем младший лейтенант Живков, предшественник Фрагина на посту начальника КВЧ». Фрагин допускал произвол. Но для Шаламова, видевшего «миллионы раз произвол в миллион раз сильнее, – Фрагин был только робким учеником своих многочисленных учителей самого высшего ранга».

Эдит Абрамовна

Из диалога:

«– Послушай, Сергей Михайлович, ведь наши судьбы – это преступление, самое большое преступление века.

– Ну, я этого не знаю, – недовольно сказал Сергей Михайлович. – Это все жиды мутят».

В рассказе «Потомок декабриста» повествование ведется от первого лица, но фамилия у главного героя Андреев. Он знакомится в лагере с другим заключенным – Сергеем Луниным, правнуком знаменитого декабриста. Из-за ареста потомок недоучился в мединституте и работал здесь фельдшером.

Однажды Андреев увидел его в обществе женщины, «нежное и прелестное лицо которой помню я и сейчас, хоть никогда ее больше не видел». Это была Эдит Абрамовна, вольнонаемная, партийная, медицинская сестра. Она влюбилась в Лунина, сошлась с ним, была исключена из партии за связь с заключенным, но затем добилась его досрочного освобождения, снятия судимости, восстановления в правах. Они поженились.

А когда Сергей Михайлович получил диплом врача, он бросил Эдит Абрамовну и потребовал развода: «Родственников у нее, как у всех жидов. Мне это не годится». Лунин вернулся на Колыму, в трест Дальстрой заведующим хирургическим отделением больницы для заключенных. А Андреев к тому времени был старшим фельдшером этого отделения. С приездом Лунина во врачебных кабинетах начались пьянки. По его вине во время операций умирали пациенты. Андреев написал заявление о вызове комиссии. Она приехала, и Лунин был уволен.

«Только через шестнадцать лет я узнал, что Эдит Абрамовна еще раз добилась возвращения Лунина на работу в Дальстрой. Вместе с Сергеем Михайловичем приехала она на Чукотку… Здесь был последний разговор, последнее объяснение, и Эдит Абрамовна бросилась в воду, утонула, умерла».

Лучший друг

Много евреев присутствовало не только в лагерной жизни Шаламова. В записанных воспоминаниях он оставил портрет своего верного друга Якова Давидовича Гродзенского – детдомовца, философа по образованию, работавшего журналистом, геологом. Они подружились в юности, в Москве 1920-х, затем жизнь развела более чем на 20 лет. Гродзенский тоже сидел в лагере, в Воркуте. Встретились только в 1957 г.

«Хитрости – вот чего не было в нем, – резюмировал Шаламов. – Двадцатилетний лагерь не отучил Яшку краснеть от собственного вранья». «Гродзенский не говорил неправды, но не потому, что у него были гены праведника, игра вазомоторики, выдавало которую покраснение всей кожи – шеи, лица, тела – при малейшей неправде, волнении в этом отношении, а потому что с детского дома, с юности до зрелых лет он учился самовоспитанию, выдавливая из себя „по капле“, по чеховскому выражению, лжеца…»

«По своим душевным качествам превосходил если не всех, то очень и очень многих… В Москве не было для меня ближе человека, чем Гродзенский… Конечно, Гродзенский был праведником особого рода… жертвой времени, раздавленный, но сохранивший достоинство до конца».

«Мы быстро сошлись в главном. Первое: ничего не должно быть забыто. Второе: московский паспорт не в силах окупить наших страданий, мук, которые достались на нашу долю, но не в результате судьбы, неудачи, а в результате планомерного, сознательного, организованного террора государства…»

Гродзенский предложил Варламу похлопотать о его пенсии. Шаламов получал очень маленькую пенсию по инвалидности второй группы – 46 рублей. При этом для него «составляли непреодолимое препятствие формальные хлопоты о чем-то в своей судьбе». «Гродзенский сказал: „Я буду ходить. Я соберу все справки…. И мне тоже хлопотали другие. Я не ходил сам для себя, а для другого я могу пойти. Тебе надо только согласиться“». Благодаря Якову, с 1965 г. Шаламов стал получать пенсию в 72 рубля 60 копеек.

Хаим Мальтинский

Варлам Шаламов переводил по подстрочнику еврейского поэта Хаима Мальтинского, писавшего на идише. Мальтинский – ветеран Второй мировой войны, с орденами, медалями и ампутированной после ранения ногой. Всю его семью убили нацисты в Минске. Во время «борьбы с космополитами» был репрессирован, попал в ГУЛАГ.

Они познакомились в 1968 г. в издательстве «Советский писатель», с которым Шаламов сотрудничал в качестве переводчика. Он так писал о Хаиме Я. Гродзенскому: «Это – поэт, божьей милостью поэт-самоучка, разбитый жизнью в лагере и войной. Трещина по сердцу, тревога, но ни строчки, ни звука, что было бы подлым, уклончивым. Вот такой герой. Весь тон обвинения скрытого, искренность, обида… Нет стихов „проходных“ или фальшивых, а счастье – еврейское счастье, шутки – еврейские шутки».

В 1969 г. вышла книга поэзии Мальтинского «Бьется сердце родника», часть стихотворений в ней (56) переведены Шаламовым. Шаламоведы Валерий Есипов и Сергей Соловьев подчеркивают, что особое отношение к автору и к работе над этим переводом питалось «и другими мотивами: известно, что в конце 1960-х годов, под влиянием арабо-израильских событий, в СССР стал почти открыто распространяться антисемитизм, всегда ненавистный Шаламову. Поэтому его лирическую интерпретацию еврейского поэта никак не назовешь „халтурой“ – она согрета глубоким сочувствием к судьбе Х. Мальтинского, стремлением как можно более тонко передать личностное начало его поэзии, и в то же время – стремлением выразить собственные чувства и мысли».

«Человек, стихами которого я жил 20 лет»

Тепло и трогательно вспоминал Шаламов о знакомстве с Борисом Пастернаком: «Мне было радостно найти в Пастернаке сходное понимание связей искусства и жизни. Радостно было узнать: то, что копилось в моей душе, в моем сердце понемногу, откладывалось, как жизненный опыт, как личные наблюдения и ощущения, разделяется и другим человеком, бесконечно мною уважаемым. Я – практик, эмпирик. Пастернак – книжник. Совпадение взглядов было удивительным. Возможно, что какая-то часть этой теории искусства воспитана во мне Пастернаком – его стихами, его прозой, его поведением, – ведь за его поэтической и личной судьбой я слежу много лет…»

Они переписывались, встречались. За первым письмом Пастернака, пришедшим на Колыму, Варлам ездил в 50-градусный мороз, пересаживаясь с оленей на собак и с нарт на автомобиль. Пять суток. Шаламов писал, что на колымской каторге Пастернак был для ее обитателей «той последней нитью, соломинкой, за которую хватается человек, чтоб удержаться за жизнь – за настоящую жизнь, а не жизнь-существование».

Пастернак для Шаламова больше, чем поэт: «Он был совестью моего поколения, наследником Льва Толстого… Я всегда считал, считаю и сейчас, что в жизни должны быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли бы верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен».

Привязывание к стулу

Хорошо знавшая Шаламова архивист Ирина Сиротинская, работник ЦГАЛИ, которой он завещал свой литературный архив, подчеркивает: «Он был монолитен, он был плотью своих рассказов, предельно честен, его слово соответствовало его делу, бесстрашен, откровенен в суждениях литературных и житейских. Какого-либо приспособленчества не было в нем ни тени – ни к людям, ни к государству, ни к КГБ, ни к ЦРУ».

Александра Свиридова, автор документального фильма о Шаламове «Несколько моих жизней» (1991) в статье в журнале «Дискурс» описывает последний период жизни выдающегося писателя, поэта. В 1978 г. одинокий, полуслепой, полуглухой старик Шаламов был при загадочных обстоятельствах перемещен из московской коммунальной квартиры в дом престарелых. Пен-клуб Франции присудил В. Шаламову премию за прозу, и многие зарубежные журналисты в Москве бросились искать «Данте XX века». Директор дома престарелых позвонил в КГБ и попросил, чтобы его оградили от этих посетителей. Главное, что не понравилось ему в визитерах, – что все они были «лица еврейской национальности»… КГБ пришел ему на помощь. Сообща они состряпали дело: в январе 1982 г. Шаламова признали безумным и насильственно перевезли в дом-интернат психохроников. Везли в «воронке» привязанным к стулу, голым, в зимний мороз. Через двое суток он умер от пневмонии.

«Я позволяю себе называть его кончину убийством, – говорит А. Свиридова, – советская власть знала, что она делает, когда привязывала его к стулу и катала голого по январской Москве».

Картина мира

У другого представителя «лагерной литературы» – Александра Солженицына, очень озабоченного «еврейским вопросом», пропорциями там разными национальными, – персонажи-евреи в большинстве своем предстают негативно. И в более привилегированном положении. Вот и «в лагерях, где я сидел… евреям, насколько обобщать можно, жилось легче, чем остальным».

У Шаламова ничего этого нет. Решительно опровергается. Как многократно опровергается многими другими, прошедшими лагеря. Да и вся шаламовская национальная картина мира и присутствия в нем евреев совсем иная, чем солженицынская.

Заложено это в Шаламове было еще в детстве, отцом-священником: «Отец водил меня по городу, стараясь по мере сил научить доброму. Так, мы долго стояли у здания городской синагоги, и отец объяснял, что люди веруют в Бога по-разному и что для человека нет хуже позора, чем быть антисемитом. Это я хорошо понял и запомнил на всю жизнь».

А побывав на «дне жизни» («…лагерь – не такое место, где нужно и можно думать о завтрашнем дне»), познав «колымские университеты», высвечивающие сущность людей, он встретил целый ряд симпатичных ему евреев, ставших его друзьями, приятными собеседниками, «коллегами» по несчастью. И в «мирной» жизни встретил много в большей или меньшей степени духовно созвучных ему евреев.

Варлам Шаламов сотрудничал с популярным редактором отдела поэзии издательства «Советский писатель» Виктором Фогельсоном, который редактировал все пять изданных при жизни Шаламова сборников его стихов. Рассказ «Сентенция» прозаик посвятил Надежде Яковлевне Мандельштам. Писал в своих эссе об Осипе Мандельштаме, Илье Эренбурге, Борисе Пастернаке, Борисе Слуцком… Переписывался с художницей, переводчицей Лидией Бродской, писательницами Фридой Вигдоровой и Евгенией Гинзбург, литературоведами Юрием Лотманом и Львом Копелевым, с художником Владимиром Вейсбергом, писателем Юрием Домбровским, поэтом Давидом Самойловым, с теми же Эренбургом и Надеждой Мандельштам… Записал воспоминание о разговоре с автором «Гренады» Михаилом Светловым.

Толерантность, отношение к людям по их человеческим качествам, делам, поступкам, а не по их национальностям была его естеством. Как и должно быть. В одном из писем он отчетливо говорил: «…несимпатия, недружелюбие к евреям… недостойна русского интеллигента, русского писателя». Как писал Варлам Шаламов в стихотворении «Виктору Гюго», «в волненьях поколения ты – символ доброго всегда».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

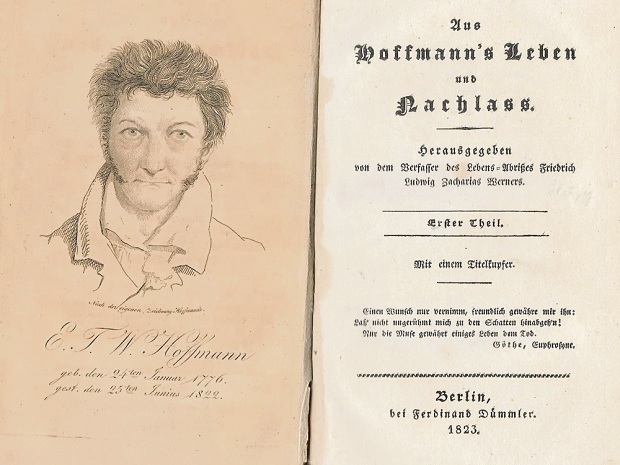

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника