Ранимый тинейджер

К 70-летию издания романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи»

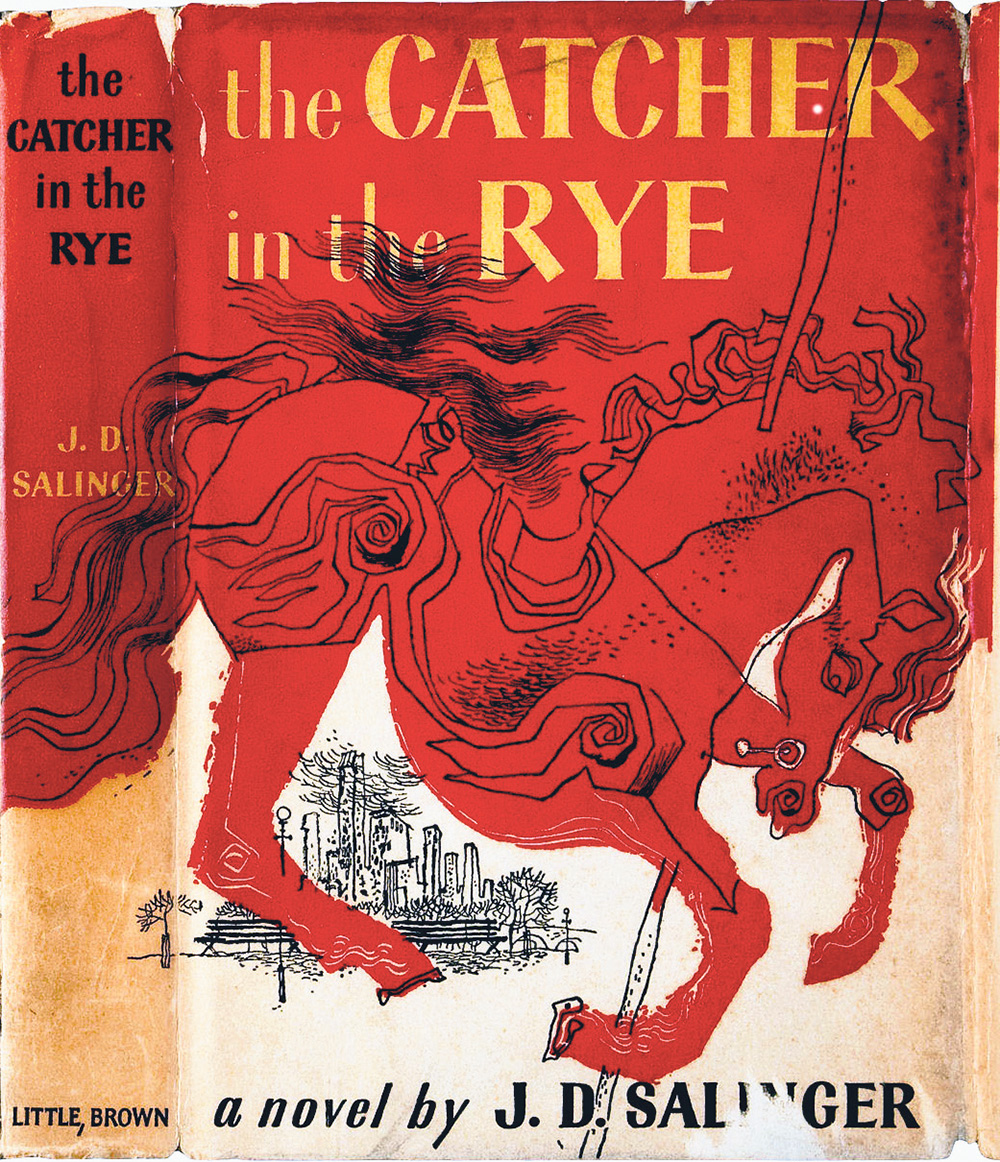

Обложка первого американского издания романа

Да, уже 70 лет пробежало после выхода романа, и его юные главные герои сегодня были бы уже пожилыми леди и джентльменами, а его до сих пор много читают. Он был актуален в 1950-е, когда родился. Злободневен и сегодня. Ведь отраженная в нем проблема не исчезла. Как и в середине прошлого столетия, вопросы взаимоотношений поколений, вхождения юных в новый для них взрослый мир остаются непростыми. Да и вообще вопросы взаимоотношений людей. Это не только литература, иллюстрирующая определенную эпоху. Это, очевидно, литература для всех обозримых эпох. Следовательно, «Над пропастью во ржи» будет оставаться читаемой книгой.

«Язвы капитализма»

Джером Дэвид Сэлинджер родился и вырос в Нью-Йорке. Отец – Соломон, еврей. Мать – Мириам, с шотландско-ирландскими корнями, приняла иудаизм.

Джером сменил несколько школ, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Окончил военное училище. Участник боевых действий во время Второй мировой. Служил в контрразведке. Слушал лекции в нескольких вузах, но ни один из них так и не окончил.

Начал писать с коротких рассказов, затем пошли повести. В 1951 г. вышел роман «Над пропастью во ржи», над которым он работал десять лет. Произведение получило огромную популярность. Такие книги называют настольными. Для поколений. И тот случай, когда работа была одобрена большинством литературных критиков. Хотя встречаются и негативные отзывы о главном герое и oб авторе.

Интересно, что сначала книгу запретили в нескольких странах и в некоторых штатах США «за депрессивность и употребление бранной лексики». А ныне во многих школах она входит в число рекомендованных для чтения.

Культовый роман был переиздан в разных странах. В том числе, в 1960 г. вышел и в СССР, в журнале «Иностранная литература». Сэлинджер рассматривался в Союзе как прогрессивный писатель, вскрывающий язвы капиталистического общества. В отличие, например, от современного ему американского писателя Исаака Башевиса-Зингера, писавшего преимущественно о евреях и без «классовой борьбы». Несмотря на мировую известность, в СССР о Зингере узнали лишь в конце 1980-х, когда в той же «Иностранной литературе» напечатали несколько его рассказов.

Впрочем, и Сэлинджер на самом деле не увлекался социальной тематикой. Американский литературовед Артур Майзенер, например, полагает, что в романе затронуты проблемы эмоциональной, а не социальной сферы. А российский филолог Андрей Аствацатуров в своей книге «И не только Сэлинджер: десять опытов прочтения английской и американской литературы» отмечает, что Сэлинджера «завораживало все идиотически-единичное, абсурдно-конкретное. А панораму, всякий там фон (социальный, политический) он безжалостно устранял».

«Липа»

Почему этот роман читают и будут читать дальше? Сэлинджер сделал своего главного героя-подростка созвучным настроениям многих молодых (и не только) людей. Он протестует против многих сторон окружающей действительности (и, конечно, не только в США). Откровенно высказывается. У него тонкий, легко ранимый внутренний мир. Он нестандартно мыслит. Всем этим тинейджер и привлекателен. Хотя и отрицательных проявлений у него хватает.

17-летний нью-йоркский юноша Холден Колфилд, которого «вытурили» из престижной школы после провала на экзаменах, весь роман делится своими жизненными впечатлениями. В школе Холдена вроде бы учат, что «жизнь – это честная игра. И что надо играть по правилам». Но его вывод другой: «Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал… Было там несколько хороших учителей, и все равно они тоже притворщики». Вообще, наблюдая за взрослой жизнью, он считает, что она напичкана «липой», то бишь фальшью, лицемерием. Да и большинство сверстников не привлекают его своими личностными качествами.

«Господи, до чего я все это ненавижу… Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы, где кондуктор орет на тебя, чтоб выходил через заднюю площадку… ненавижу ездить в лифтах, когда просто хочется выйти на улицу… как люди сходят с ума по машинам… Лучше бы я себе завел лошадь, черт побери. В лошадях хоть есть что-то человеческое».

Хотя нельзя сказать, что все у него плохие. Некоторые взрослые ему симпатичны. Монахини, например, которым он сам предлагает деньги на благотворительность. Очень хорошо отзывается о своей 10-летней сестренке Фиби: «Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверно, никогда не видели. Умница, честное слово… Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь…»

Да и себя он частенько поругивает. Вот, скажем: «Я ужасный лгун – такого вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят, куда, – я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело!»

Колфилду сложно найти свое место «под солнцем», остановить свой выбор на какой-то профессии. «Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино, смотреть дурацкие короткометражки, и рекламу боевиков, и кинохронику… Нет, это все не то!»

Это не герой, реализующий «американскую мечту», напротив, вроде бы неудачник. Зато он выделяется своим нонконформизмом. Хотя понятно, что шансы преуспеть в обществе выше у конформистов, а те, кто отклоняется от «курса корабля», усложняют себе жизнь.

Юноша не знает, чем будет заниматься в будущем, но ему хотелось бы ловить детей над пропастью во ржи: «Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью… И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть… они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я дурак…»

А еще он «допрашивает» таксистов об утках на озере в Центральном парке: «Может, вы случайно знаете, куда они деваются, эти утки, когда пруд замерзает?» Они смотрят на него, как на ненормального: «Ты что, братец, смеешься надо мной, что ли?», «Почем я знаю, черт возьми! За каким чертом мне знать всякие глупости?». Большинству людей не до уток.

Ему хочется вырваться куда-нибудь подальше от цивилизации, на природу: жить где-нибудь у ручья, в туристских лагерях. Или уехать «далеко на Запад», где его никто не знает, построить хижину на опушке леса.

Холден несколько не от мира сего. Или, наоборот, слишком нормальный для многого и многих. Все это проявления юношеского максимализма. Но Холден – подросток необычный, не вписывающийся своей ранимостью, конфликтностью в привычные общественные устои, поэтому обостренное восприятие у него выражено даже резче, чем у многих сверстников.

Мы не знаем, каким он может «стать» в более зрелом возрасте. Возможно, его конфликт с обществом по мере взросления будет разрешен или, по крайней мере, сглажен. Часто с людьми так и происходит. Известно выражение «Кто в молодости не был радикалом – у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором – у того нет головы». Колфилд, конечно, не радикал, но мировоззренческая протестность у него ярко выражена.

Привлекает и живой язык повествования. Много юмора. Например, из беседы Холдена с его старым учителем истории Спенсером:

«– Как ваш грипп, сэр?

– Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором!»

На финише книги, возможно, звучит и намек на некоторую переоценку ранее высказанного. Или меньшую категоричность. Этакая многовариативность прочтения, толкования. Тем более если автор «после книги» уклонялся от собственных комментариев.

Писатель У. Фолкнер отмечал: «Думаю, я увидел в этой книге трагедию, которая в каком-то смысле отражала трагедию самого Сэлинджера. Молодой человек, интеллигентный, чуть более чувствительный, чем большинство людей, человек, который просто хочет любить человечество, пытается вломиться в человечество и любить его, но обнаруживает, что там нет человека».

Дом-крепость

«А увлекают меня такие книжки, что, как их дочитаешь до конца – так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется», – говорит герой Сэлинджера в романе.

Однако сам Сэлинджер стал одним из наиболее закрытых, таинственных и мифологизированных творцов в американской литературе. Мой дом – моя крепость. Этот лозунг он претворил в жизнь. Купил в городке Корнише в штате Нью-Гэмпшир дом, который стал его крепостью, где он выдерживал многолетние осады читателей и журналистов. А вскоре соорудил и хижину в лесу, где работал.

Последние 45 лет своей жизни прозаик жил уединенно, все реже появлялся на публике, не давал интервью. Общался преимущественно только со своими женами и детьми. На гребне славы даже перестал публиковаться, хотя продолжал много писать. Но теперь уже только для себя. Это ему было интересно. А вот широкое внимание к своей персоне, особенно к личной жизни, утомляло и раздражало. В то же время интерес к нему со стороны читателей, прессы, медиа был велик. И закрытость писателя его только усиливала. Такой спрос в условиях отсутствия информации рождал многочисленные слухи. А он просто жил за высокой оградой своего дома…

В 1974 г. писатель вынужденно дал интервью «Нью-Йорк таймс», чтобы отреагировать на публикацию без разрешения его ранних рассказов, не вошедших в сборники. В нем он своеобразно высказался и о том, почему не публикует больше свои работы: «Не публикуешь – и на душе спокойно. Мир и благодать. А опубликуешь что-нибудь – и прощай покой!»

Такой вот подход. Не нужны ему были ни престижные премии, ни денежные потоки, ни новые поклонники, ни даже новые изданные книги. Только – чтобы не трогали…

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство