«Космополит, формалист, эстет»

60 лет назад умер Борис Эйхенбаум

Борис Эйхенбаум

В сентябре 1905 г. в одном из своих писем родителям Борис Эйхенбаум сформулировал свое понимание жизни: «Главное стремление – жить возможно сознательнее, полнее, глубже. Жизнь без дела – камень. Дело без убеждения – пыль. Убеждения без мира созерцания – прах. Миросозерцание – без созерцания мира – ничто. Созерцание мира без знания – насмешка… Наука дает сознание жизни, искусство – силу жизни. Вместе – глубина жизни».

И с этими убеждениями не только о жизни, но и о миросозерцании, науке и искусстве прожил все отпущенные ему годы, ни на йоту не изменяя себе.

Мы говорим ОПОЯЗ…

…вот именно – подразумеваем Шкловский. 23 декабря 1913 г. в петербургском кафе «Бродячая собака» молодой студент Виктор Шкловский прочитал доклад «Место футуризма в истории языка». Доклад лег в основу его книги «Воскрешение слова» (1914). «Воскрешение» и следующая книжка – «Искусство как прием», вышедшая в том же 1914 г., – стали манифестом нового неформального кружка молодых ученых ОПОЯЗ – Общества изучения поэтического языка.

После октября 1917-го ОПОЯЗ получил, как и полагалось при новой власти, штамп, печать и был зарегистрирован как научное общество. Это было время формалистов – время торжества формального метода в литературоведении, который проповедовали в неформальном кружке такие же молодые и бесстрашные, как Шкловский, ученые-филологи: Юрий Тынянов, Роман Якобсон, Евгений Поливанов, Осип Брик, Сергей Бернштейн и др. В 1918 г. к ним присоединился приват-доцент кафедры русского языка и словесности Петроградского университета Борис Эйхенбаум. В том же году он написал свою основополагающую работу «Как сделана „Шинель“ Гоголя». Можно сказать, что литературовед Эйхенбаум вышел из гоголевской «Шинели».

Что было принципиально нового в анализе классического произведения, не один, не два, а сотни раз разобранного по косточкам русской критикой?

Приват-доцент предложил рассматривать одну из самых знаменитых петербургских повестей Гоголя именно как литературный текст и анализировать текст (как он сделан), а не его содержание. Начинающего литературоведа интересовала именно формальная сторона дела, сумма приемов автора – язык, стиль (сказовая манера), гротеск, комизм, ситуации, речь героев. Благодаря чему из-под пера Гоголя вышло то, что вышло – боль и плач по «маленькому человеку», его горькой и беспросветной судьбе. Рассматривал Эйхенбаум и другие проблемы, в частности, в каких взаимоотношениях находится литературный текст, сознание автора и петербургская реальность 1840-х гг., когда была написана повесть. И отнес это произведение к числу новаторских, поскольку «рассказчик так или иначе выдвигает себя на первый план, как бы только пользуясь сюжетом для сплетения отдельных стилистических приемов».

Работа молодого литературоведа стала одним из самых громких манифестов нового направления изучения литературы, стержнем идеологии русского формализма и оказала влияние не только на сторонников такого подхода к изучению литературы, но и на его противников. Друзья по ОПОЯЗу подняли «Шинель» Эйхенбаума на щит, оппоненты, а среди них были такие авторитеты, как Виноградов и Бахтин, вступили в спор, но по мелочам (упрекали автора в том, что он ушел от семантического осмысления «сказа»).

От науки – к прозе

В молодости он писал стихи (Гумилев даже кое-что напечатал в журнале «Гиперборей»), в конце 1920-х ушел в прозу. Первым опытом стала книга «Мой временник» – своего рода журнал, в котором был один автор – Эйхенбаум – для всех разделов: словесности, включающей в себя автобиографию, критики, науки и всевозможной смеси. Такие опыты предпринимались в XVIII в., о чем автор напомнил читателям. Но почему бы не возобновить этот жанр в веке XX? Он возобновил – и опыт оказался удачным. Он был не сухим, скучным ученым-филологом, его привлекала игра – в жизни и литературе. В предисловии написал: «Журнал – особый жанр, противостоящий альманаху, сборнику и т. д. Мне было приятно и интересно писать и собирать материал, воображая этот жанр. Пусть это – игра воображения. Жизнь без игры становится иногда слишком скучной». А еще раньше он утверждал: «Историк литературы должен быть литератором», и он им стал. Вот как ярко и выразительно писал литератор Эйхенбаум.

Из книги «Мой временник»

«Я живу в мансардах, в 7-м этаже, на Фонтанке. У меня стол без ноги, один стул, старая скрипучая кровать. Из окна – порыжевшие черепа крыш, химеры труб и петербургский ветер. Я совсем один.

Рядом со мной, за тонкой перегородкой – китаец-шофер. Днем он носится по городу в автомобиле и молчит, ночью он стонет и задыхается от страсти, сжимая в своих мускулистых, налитых желтой кровью руках розовую европейскую проститутку.

Мы с ним изредка встречаемся в темном коридоре и молча здороваемся – не то как соседи, не то как представители разных национальностей. Он насмешливо косит на меня глаза и скалит зубы. Если не жить в Китае, то надо или управлять автомобилем, или, по крайней мере, владеть им. Моя жизнь ему непонятна…

Моя жизнь наполнена безумием и упрямством. У меня нет ни автомобиля, ни проститутки… Я – странник, занесенный ветром предреволюционной эпохи, эпохи русского символизма, из южных степей в петербургские мансарды.

Я совсем один. Мне нужен друг, посвященный в мои тайные замыслы и надежды и сочувствующий им. Около меня нет никого, кроме черного концертного рояля…

Вот так: продуваемый ветрами Петроград, желтолицый китаец, розовая проститутка и… юноша, ищущий свое призвание».

Литературоведческий роман

Он писал о Лермонтове, Лескове, Ахматовой, литературном быте, но больше всего его занимал Толстой.

Его время началось для Эйхенбаума в 1920-х гг., когда он приступил к работе над книгой. Формально закончилось в конце 1930-х, когда Эйхенбаум работу завершил. Это была своеобразная литературоведческая трилогия – «Лев Толстой: пятидесятые годы» (1928), «Лев Толстой: шестидесятые годы» (1931) «Лев Толстой: семидесятые годы» (1940).

В предисловии к первому изданию первой части трилогии (Пб.; Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922) предупредил не столько читателей, сколь критиков: «Основная тема как этой первой части, так и всех последующих – поэтика Толстого. В центре – вопросы о художественных традициях Толстого и о системе его стилистических и композиционных приемов. Такой метод у нас принято называть „формальным“ – я бы охотнее назвал его морфологическим, в отличие от других (психологического, социологического и т. д.), при которых предметом исследования служит не само художественное произведение, а то, „отражением“ чего является оно по мнению исследователя».

Совершенно неожиданно с критикой Эйхенбаума выступил автор «Записок врача» Вересаев. «Записки» принесли ему известность после публикации в 1901 г. в журнале «Мир Божий». Вопрос, почему врач и писатель Вересаев решил на примере Эйхенбаума вскрыть суть «формального метода», остается не проясненным, но, тем не менее, он это сделал. Эйхенбаум ответил ему в книге «Мой временник», поместив свой ответ в раздел «Заметки и размышления».

Из книги «Мой временник»

«Я – из врачебной семьи и, в противоположность многим литераторам, привык уважать врачей, даже если они немного литераторы. Эта привычка сохранялась у меня некоторое время и по отношению к доктору Вересаеву, о «Записках врача» которого много говорили воронежские врачи, когда я был гимназистом. Теперь я совсем убедился, что каждый литератор должен быть врачом – и убедил меня в этом тот же доктор Вересаев. Помимо моей просьбы (я бы не решился обратиться к нему не только за медицинским, но и за литературным советом) он решил по моим работам поставить точный медицинский диагноз моему здоровью и тем самым вскрыть природу „формального метода“. Оказалось, что у меня, дряхлого старичка, ужасные болезни: миокардит („наш миокардический старичок“), склеротическая атрофия всякого живого человеческого чувства и, сверх того, подозревается... геморрой. (См. „Новый мир“, 1927, кн. 12.) Примерно те же болезни — у Виктора Шкловского.

Вот что такое „формальный метод“ с научной медицинской точки зрения.

А критики-социологи ломали голову!

Одно утешение – что Вересаев такой же врач, как писатель».

«Маршрут в бессмертие»

На переломе 1920–1930-х гг. «могучая кучка» уходила в прозу: Тынянов после успеха «Кюхли» стал писать о Грибоедове, Шкловский выбрал в герои художника Федотова, а Эйхенбаум взялся за безвестного литератора Макарова, более известного своей игрой на гитаре. Возвел его в поэты – так на то роман и есть художественное произведение, а не научное. А может быть и потому, что в молодости сам писал стихи. Биография носила пародийный характер, само название чего стоит – «Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова». Это скорее Эйхенбаум проложил своему герою такой «маршрут», несмотря на то, что Макаров как лексикограф составил русско-французский, французско-русский и немецко-русский словари. За что и был удостоен ордена Св. Станислава 2-й степени.

Все мы движемся по одному и тому же маршруту, но мало кто достигает бессмертия.

Для жизнеописания Макарова Эйхенбаум избрал так называемую сказовую манеру, характерную для орнаментальной прозы 1920-х, которую писали и Вс. Иванов, и Бабель, и даже Серафимович. Видимо, для дворянина родом из старинного русского города такая манера подходила более всего. Но скорее всего это была беллетристика, но беллетристика высокой пробы.

Кремлевское казино

Эйхенбаума не тронули в 1920-х – дел у новой власти было столько, что до литературы, тем более литературоведения, пусть и формального, ей было недосуг. Правда, на формалистов и их немарксистский метод обратил внимание тогдашний председатель Реввоенсовета РСФСР. Амбициозный Троцкий хотел не только командовать армией и флотом – он претендовал на роль главного идеолога нового режима, горел желанием руководить литературой и искусством. И объявил войну формализму своей статьей «Формальная школа поэзии и марксизм», опубликованной 26 июля 1923 г. в «Правде». В самый разгар дискуссий о «формальном методе», вспоминает Лидия Гинзбург, Шкловский, обращаясь в зал к своим оппонентам-марксистам (а по существу – к Троцкому), спросил: «У вас армия и флот, а нас четыре человека. Так чего же вы беспокоитесь?»

«Формальной школе» дали просуществовать до начала 1930-х гг., когда за литературу взялись всерьез и надолго. После чего грубо и жестко укатали под асфальт. Но изъять из истории литературы формализм все же не удалось.

Эйхенбаум уцелел в расстрельные 1930-е – он писал научные книги о Толстом, роман о лексикографе Макарове. Хотя в 1937-м мог ожидать чего угодно. Жизнь напоминала рулетку, кремлевский крупье из своих заоблачных высей бросал шарик: сегодня – черное, завтра – красное. Исчезали литературные друзья и знакомые Эйхенбаума, он уцелел – чудом. И поэтому, после очередного визита к близким людям «славных ребят» (Мандельштам) из ГПУ (приходили и забирали обычно ночью), каждый день утром звонил дочери и успокаивал, говоря то «недолет», то «перелет». И как всегда садился за письменный стол. Заканчивая ту или иную научную работу и продолжая заниматься текстологией, за что в августе 1936 г. ему присвоили степень доктора филологических наук без защиты диссертации. Президиум Академии наук подчеркнул: за выдающиеся работы в области русской литературы и текстологии.

«Жаль, что нужны подлецы и дураки»

Он пережил блокаду, страшную зиму 1941–1942 гг., умирал от голода, но из Ленинграда не уехал. После Победы восстановил силы, приступил к ежедневной работе и, как и многие писатели (даже самые робкие), ожидал послабления режима. Но ошибся. Сталин в лице своего подопечного Жданова пресек все эти либеральные интеллигентские мечтания сразу же после окончания войны. В 1946-м стали травить Зощенко и Ахматову, обоих зачислили чуть ли не во «враги» советской литературы, обоим дали марксистско-ленинскую оценку: он – «подонок и пошляк», она – «не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». А в 1949-м взялись за «безродных космополитов», в которые определят награжденного к тому времени орденом Трудового Красного Знамени Эйхенбаума вместе с другими достойными людьми и выдающимися учеными – Жирмунским, Азадовским, Гуковским. К которым пристегнули молодого в то время преподавателя филфака Эткинда.

5 апреля 1949 г. на заседании ученого совета филологического факультета ЛГУ «прорабатывали» всех четверых – лучших советских литературоведов того времени. С позволения сказать коллеги пытались доказать, что все четверо не любят русскую культуру и литературу и пытаются доказать, что вся русская литература взята с Запада. А затем «вредную» четверку уволили – нечего компрометировать наши ряды своим сомнительным происхождением (à propos: свою неблагонадежность Эткинд оправдал – в 1964 г. выступил свидетелем защиты в процессе Бродского, открыто поддерживал Солженицына и Сахарова и, в конце концов, за свою «антисоветскую деятельность» был изгнан за пределы советской родины – см. «ЕП», 2018, № 2). Заседание ученого совета превратилось в самый настоящий погром.

Но на этом не остановились. Осенью, 24 сентября, в одном и том же номере «Литературной газеты» на Эйхенбаума обрушился генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей Фадеев, которому подпевал завсектором печати Ленинградского горкома ВКП (б) критик Дементьев. А чуть ранее, в августовском номере журнала «Звезда», литературовед Докусов защитил русских писателей от клеветы «безродного космополита» – донос так и назывался: «Против клеветы на великих русских писателей». Пепел Клааса стучал в сердце Докусова, Докусов стучал на Эйхенбаума: «Космополит по собственному „гордому“ признанию, формалист и эстет в литературной науке, с глубоким презрением и даже равнодушием относящийся к великой русской литературе». Откровенная бездарность и серость, лекции которого избегали студенты, завидовал таланту. Но и этого связанному с органами показалось мало. Назвав комментарии Эйхенбаума к Лермонтову «клеветнической стряпней», он восклицал: «Не пора ли положить конец работе черствых педантов по „истолкованию“ наших великих народных писателей; не пора ли разъяснить вредоносный смысл их „изысканий“…»

Но автора «Временника» и других книг, ставших гордостью советской литературы, больше всего задела статья Дементьева. В дневник он записал: «Статья просто шулерская и невежественная до ужаса. А главное – подлая… „Пересилить время“ нельзя, а так получилось, что мы сейчас не нужны. Жаль, конечно, что нужны подлецы и дураки, но надо утешаться тем, что это не везде, а в нашей маленькой области, которая оказалась на задворках. В самом деле, что мы значим рядом с атомной бомбой».

Подлецы лишены стыда (о совести даже не говорю), сегодня громят одних, завтра других, прекрасно понимая, что совершают подлость. Не важно, в отношении кого, важно, на кого укажет начальство. И из университета профессора Эйхенбаума исключили как «не справившегося с работой».

…Это время надо было пережить, он пережил, хотя работы не было: преподавать нельзя, печататься запретили, писать можно было только «в стол». Оставалось заниматься текстологией, редактировать книги, писать комментарии.

Фигура речи

А через три года Сталин сошел с верха Мавзолея в его низ. Антисемитскую кампанию свернули, «врачей-вредителей» оправдали, у Л. Тимашук отобрали орден Ленина. Вспомнили и о других не уморенных «космополитах», среди них – и о 67-летнем профессоре Эйхенбауме. Его восстановили в ЛГУ, но учить «племя младое, незнакомое» сил уже не было. Он все-таки продолжал ходить университет, собирался писать книгу о текстологии и новую книгу о Лермонтове.

В ноябре 1959 г. должен был состояться вечер скетчей Мариенгофа. На вечере вступительное слово должен был произнести один актер. Актер поэта подвел, поэт позвонил литературоведу и, как вспоминает Шкловский, попросил выручить его: «Если вечер не состоится, я умру». Скетчи были так же далеки от Эйхенбаума, как Луна от Земли, но он не мог отказать старому другу. И выступил – не в своей привычной аудитории, а перед чужим залом. Он говорил нужные слова, но потерпел неудачу, публика откровенно скучала. Уязвленный, он сошел со сцены в зал, сел в кресло… и умер.

Конечно, никому из двоих даже в голову не приходило, что так случится. Но известно, кто предполагает, а кто располагает… Когда Мариенгоф просил Эйхенбаума, он использовал всего лишь расхожую фигуру речи. Фигура речи обернулась реальной смертью.

«Все, что написано в мире, – недописано…»

Незадолго до смерти Эйхенбаум получил письмо от своего старого друга. Шкловский писал: «Дорогой мой Боря! Вот и ноябрь… Живем в Ялте. Сижу перед Симой (Серафима Суок – жена Шкловского, с нее Юрий Олеша писал девочку Суок в романе «Три толстяка». – Г. Е.). Она печатает десятью пальцами новую книжку „Жили-были“ (книга воспоминаний Шкловского о своих знаменитых современниках Горьком, Бабеле, Эйзенштейне и др. публиковалась в журнале «Знамя» в начале 1960-х гг., отдельным изданием вышла в 1966 г. – Г. Е.). Идет в перепечатке 27-я страница. В море ветер, волны (видно от нас) изредка перескакивают через мол… Мы читатели своей жизни, а не писцы ее и не хотим предугадывать не нехитрый ее конец. Вот и осень. Надо встретиться с тобой. Пиши, Боренька! Хотя в мире и потепление, но стронция в воздухе много. Говорят, от него помогает крепкий чай. Пью загодя. Могли бы сделать больше. Сделали больше всех. Пиши, Боренька. То, что для тебя ясно, это 97%, то, что придумываешь во время писания, это 3%, как во сне, многое пропадает при пробуждении. Пиши быстренько, милый ровесник мой! Приедем к тебе. Придем в мороз к Крылову. Выпьем за него. Пойдем к „Медному всаднику“, выпьем за Евгения, за Юру (Тынянов. – Г. Е.), за нас двоих… Пиши, мой молодой друг, с прямыми усиками. Всё, что написано в мире, – недописано…»

Они не встретились. Не выпили. Книги друга остались недописанными.

По гамбургскому счету

В 1928 г. Шкловский издаст одну из своих самых лучших книг – «Гамбургский счет». В предисловии объяснит, почему такой счет нужен в литературе. И раздаст некоторым собратьям по ремеслу свои нелицеприятные оценки: по этому счету Серафимовича и Вересаева в литературе нет, Булгаков – у ковра, Бабель – легковес, Горький – сомнителен (часто не в форме). В чемпионы определит Хлебникова.

Я не собираюсь оспаривать оценки Шкловского (в отношении Булгакова и Бабеля – несправедливые). Я хочу применить понятие «по гамбургскому счету» к литературоведам. Не буду говорить, кто был сомнителен, кто – легковес, кто – у ковра. Скажу только, что Эйхенбаум был чемпион. Как и его друзья-формалисты: Юрий Тынянов и тот же Виктор Шкловский. Которые из времени, в котором они жили и творили, шагнули в вечность.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

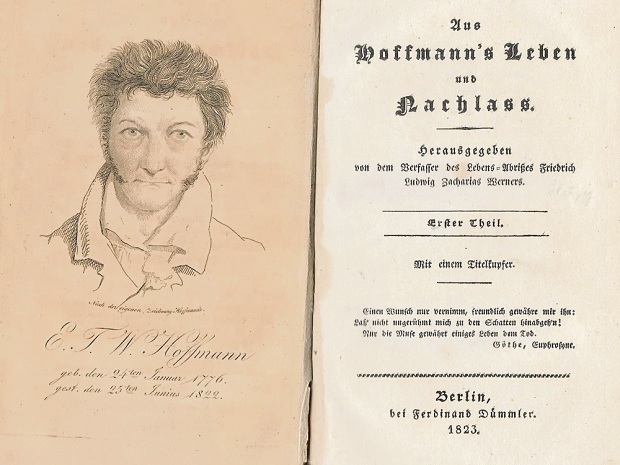

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника