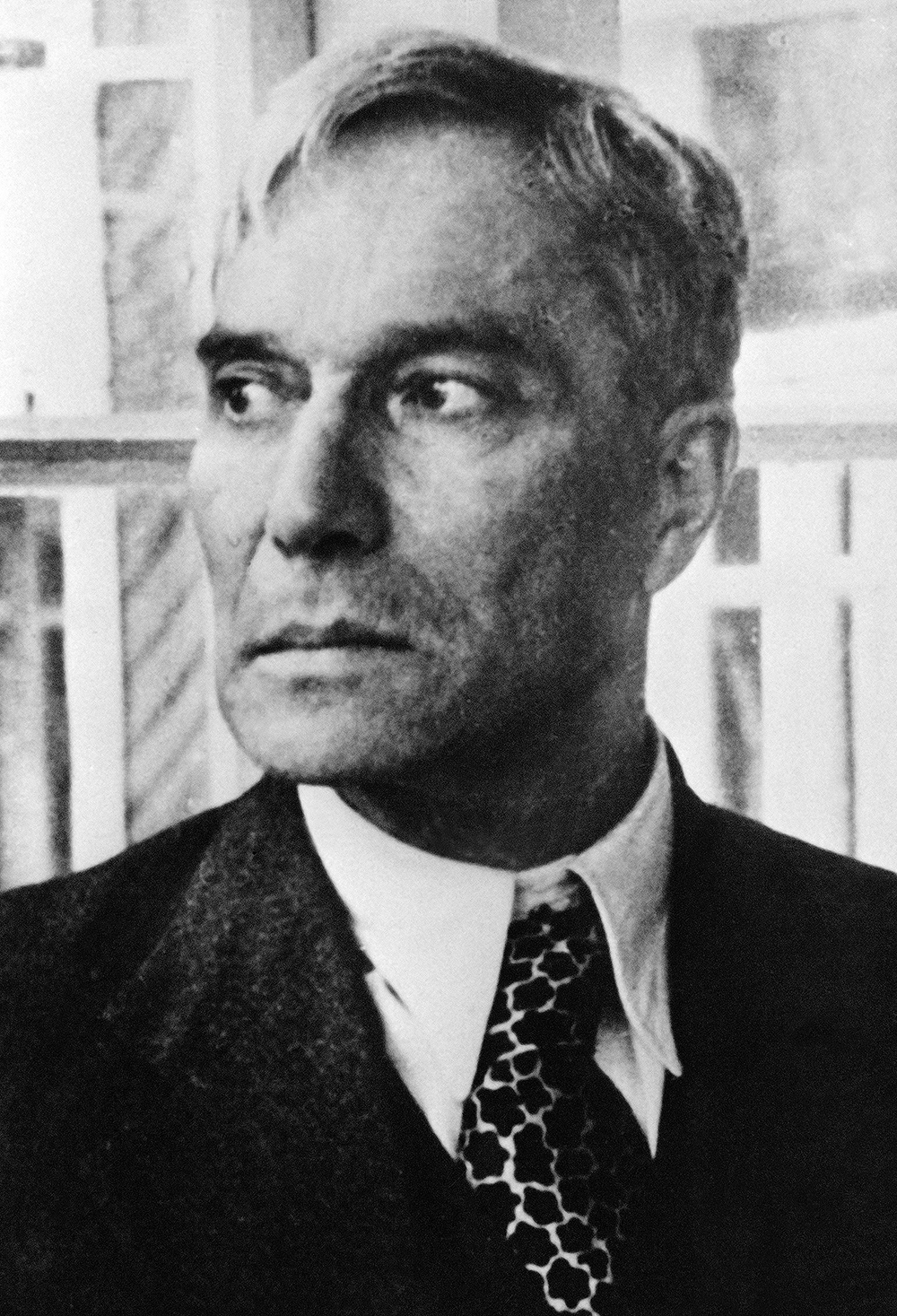

«Вечности заложник, у времени в плену...»

Борис Пастернак и иудаизм

Борис Пастернак© STF, AFP

«Как крошка мускуса наполняет весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь». Эти слова Осипа Мандельштама определяли своеобразие человеческой и поэтической судьбы не только его самого, но и других писателей еврейского происхождения. У одних это происхождение рождало напряженное национальное самосознание, у других воспринималось как данность, с которой нужно жить, для третьих казалось досадным недоразумением, помехой желаемой ассимиляции.

Отец и сын

Мучительным и противоречивым было еврейство в жизни и творчестве Пастернака. По своему воспитанию, по всей судьбе, по культурному окружению и языку Пастернак не мог ощущать себя никем, кроме как русским. Русским интеллигентом, русским поэтом. Но забыть о своем происхождении ему не удавалось никогда. Эта тема притягивала, волновала, да и жизнь вокруг часто, помимо его воли, заставляла возвращаться к проблеме своей национальности, что вызывало досаду, нелепое навязчивое чувство непонятной вины, похожее на чувство неполноценности, при абсолютной гордой уверенности в собственной ценности как художника и человека. Все эти мучительные противоречия прослеживаются в его воспоминаниях, творческом и эпистолярном наследии.

Борис Пастернак родился и рос в Москве, в семье, где вопросы происхождения отходили на задний план. Это был типичный для тех лет интеллигентный московский дом, где бывали выдающиеся люди, и в том числе Лев Толстой. Семья дружила с известными русскими художниками Н. Н. Ге, В. А. Серовым, музыкальные пристрастия определялись знакомством и дружбой с композиторами Скрябиным, Рубинштейном. Отец поэта Леонид Осипович – художник, известный полотнами на темы русской жизни, портретами и иллюстрациями. Именно его рисунки к роману «Воскресение» вызвали восторг Л. Н. Толстого и членов его семьи. Но и он, и его жена Розалия Исидоровна Кауфман – прекрасный музыкант, оба уроженцы Одессы, не забывали о своих еврейских корнях. Когда весной 1891 г. из Москвы начали выселять евреев-ремесленников, Леонид Осипович с волнением писал жене: «Просто работать не хочется, когда посмотришь, какая царит паника среди евреев. Каждый наготове завтра подняться с места, где он жил десятки лет с семьей. И куда они денутся, все эти несчастные. Скверно! Вчера, например, я столкнулся с Левитаном у Поленовых, и вот мы полдня почти прошлялись по городу и всё пели одну и ту же заунывную ноту об исключительном положении евреев и о безнадежном их в будущем состоянии».

Леонида Осиповича мало утешало то, что он сам был защищен от выселения университетским дипломом и званием почетного гражданина Москвы, которое он получил той же весной. В 1894 г. Л. О. Пастернаку предложили место преподавателя в Училище живописи, ваяния и зодчества. Вот как изложил он в «Записях разных лет» содержание своего ответа на это предложение: «Я поспешил выразить свою искреннюю радость и благодарность за лестное предложение. Вместе с тем, я указал, что мое еврейское происхождение, вероятно, послужит непреодолимым препятствием. Я не был связан с традиционной еврейской обрядностью, но, глубоко веря в Бога, никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях».

Испытание Марбургом

В жизни и судьбе Бориса Леонидовича тоже было множество трудных до отчаяния ситуаций, связанных с его национальной принадлежностью, с еврейством вообще. Первое столкновение с несправедливостью Б. Л. Пастернак испытал на себе, когда ему было только десять лет. Для поступления в университет нужно было окончить государственную классическую гимназию. Но и там существовала процентная норма для евреев, и Леонид Осипович, пытавшийся определить сына в эту гимназию, получает такое разъяснение: «...к сожалению, ни я, ни педагогический совет не может ничего сделать для господина Пастернака: на 345 учеников у нас уже есть десять евреев, что составляет 3%, сверх которых мы не можем принять ни одного еврея, согласно Министерскому распоряжению...»

Через десять лет, в 1910 г., Б. Л. Пастернак учится на философском отделении Московского университета. Он увлекается работами Германа Когена, возглавлявшего философскую школу в Марбургском университете в Германии, и в 1912 г. уезжает туда на стажировку, где сразу же обращает на себя внимание своим философским мышлением и глубокими познаниями. В Марбург собирался приехать и его отец, к тому времени уже признанный и в России, и на Западе художник. Борис Леонидович предложил профессору Когену позировать отцу для портрета, но в этих переговорах появился сторонний и оскорбительный мотив. Коген соглашался позировать только художнику-еврею, видимо, не считая Леонида Осиповича истинным иудеем.

Вот что пишет родителям Борис Леонидович: «...что-то мне во всем этом несимпатично. Он прав: ни ты, ни я – мы не евреи, хотя мы не только добровольно без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (меня, например, на невозможность заработка на основании только того факультета, который дорог мне), не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство...»

Надо пояснить, что в Москве единственным местом службы для философа был университет, где Пастернак не мог быть оставлен, если не примет православного крещения. Но так же, как его отец, сын считает низостью отказ от веры своих предков, хотя сам он от этой веры далек. И вместе с тем низость виделась ему и в том, чтобы скатываться в узкий еврейский национализм, ограничивающий свободу личности, отравляющий человеческие взаимоотношения.

Отец понял и поддержал сына, как понял и поддержал в конце трехмесячного пребывания его в Марбурге, когда сын почувствовал, что ломает себя, что, несмотря на все успехи, он чужд философской систематичности, голому интеллектуализму.

Борис Леонидович пишет своему другу Ал. Штиху: «У меня золотой отец, совершенно не испорченный тем, что ему уже не 18 лет. Подумай, когда мне такие вещи Коген говорил (предлагал педагогическую карьеру в Германии. – М. Ш.), другой бы приводил доводы здравого смысла и т. д., а он вместо этого соглашался со мной: тебе, говорит, все это надо стряхнуть, ты душевно сам на себя не похож; отправляйся в литературную богему или к черту, но не стать же тебе, в самом деле, этим синтетическим жидом, за тридевять земель отстоящим от сумерек и легенд искусства».

Фальшь официальной успешности

Дальнейшая жизнь Бориса Пастернака все больше окунала его в русскую литературу, в легендарный русский Серебряный век. Еще до революции он стал заметной фигурой в русской поэзии (к 1915 г. уже вышел второй сборник стихов – «Поверх барьеров»). На Первую мировую войну его не призвали из-за детской травмы ноги, и Борис Леонидович уехал работать на заводы близ Соликамска на Урале, где стал помощником по деловой переписке управляющего Б. И. Збарского. Пастернак восхищается этим человеком: «Збарский (ему только 30 лет) настоящий ультра, настоящий еврей и не думающий никогда перестать быть им, за познания свои и особенные способности поставлен здесь над трехсотчисленным штатом служащих…»

Грянувшая вскоре Октябрьская революция вернула его в Москву, в литературную жизнь. Постреволюционное время особенно остро заставило его почувствовать себя причастным к русскому искусству, русской поэзии. В декабрьском письме 1917 г. Ал. Штиху он пишет: «По крови я еврей, по всему остальному за ее вычетом – русский... Других этнографических элементов в моем мире не имеется, как бы я к этим двум имеющимся ни относился». Он живет русской жизнью, служит русской культуре с уверенностью в своей необходимости.

В 1926 г., рассказывая о работе над поэмой «Лейтенант Шмидт», Пастернак пишет одной из своих корреспонденток: «Я человек несвободный, нештатский. Я частица государства, солдат немногочисленной армии, состоящей из трех или четырех, во всяком случае, не больше десяти призраков, туманностей и притязаний. Круг тем и планов и собственных эмоций, пройдя от революции через чутье истории или себя в истории, сердечно отождествился для меня с судьбой всего русского поколения».

В 1920–1930-е гг. творческая его судьба складывалась вполне успешно. Известность росла, что бы он ни написал, все издавалось, его охотно переводили за границей. Но вместе с тем он чувствовал какую-то фальшь этой официальной успешности. Позже Пастернак объяснял странность своего положения в конце 1920–1930-х гг. в письме философу Вал. Асмусу: «Тогда я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал и которой бы не напечатали».

В другом письме нескрываемое раздражение: «Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю». Он точно определил особенность своего положения в обществе и литературе тех лет, которое не могло не радовать, но и мучило тем, что он, как манекен в выставочной витрине, которого демонстрируют (в основном для Запада) как образец советской толерантности, успешности в стране даже таких, явно не революционных поэтов. Советским властям и лично Сталину в 1920–1930-е гг. еще нужна была эта демонстрация. Сталину хотелось мифа о просвещенном монархе, покровительствующем наукам и искусствам. Для этого и создавалась витрина послушных ученых, писателей и музыкантов. Хорошо, если они талантливы, известны на Западе, хорошо, если они евреи – одобрят Америка и Европа. Пастернак был послушен, талантлив, а главное – всегда казался восторженно-наивным, а потому не опасным.

Жена О. Мандельштама Н. Я. Мандельштам потом сформулирует причину разного отношения власти к Б. Пастернаку и О. Мандельштаму. Она говорила, что начальство понимало статус Пастернака: он – «дачник». А Мандельштам был всегда «непонятно кто».

«У нас его считают несколько юродивым»

Об этом отношении к поэту вспоминали те, кто обсуждал роман «Доктор Живаго» на печально знаменитом общемосковском собрании писателей 31 октября 1958 г.

С. С. Смирнов, председательствовавший на этом собрании, говорил, что существовала «легенда о поэте, который является совершенно аполитичным, этаким ребенком, в политике ничего не понимающим, запершимся в своем замке „чистого искусства“». Ему вторил А. Софронов: «Это очень странный человек, заблуждавшийся, с ложной философией, у нас его считают несколько юродивым».

Благостное отношение к Б. Пастернаку длилось недолго, да и всегда было лукавым и непрочным. Все годы не было недостатка в нападках на него самого и его творчество, с постоянным подчеркиванием его чужеродности для русской поэзии. Пастернака объявляли далеким от народа, попутчиком, внутренним эмигрантом, враждебным обществу и стране. Вот и Горький упрекает его в «мудрствовании», в ненужной сложности, в ограниченности его поэзии. Такие обвинения, воспринятые как намек на национальность, вызывают раздражение и досаду Пастернака. Вот что он пишет Горькому в 1928 г.: «До ненавистности мудрена сама моя участь. Мне с моим местом рождения, с обстановкой детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезываю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества не внушена тем же фактом?..»

В этом же письме Пастернак говорит о неизбежных и в будущем «кривотолках, воображаемых и предвиденных, дело которым так облегчено моим происхождением». Они действительно не заставляли себя ждать, когда с благословения властей можно было с остервенением накинуться на поэта. Политические тучи, получившие название борьбы с космополитизмом и преклонением перед Западом, вылились в активную и злобную травлю Пастернака. Для поэта эта кампания была особенно оскорбительна.

Причины травли были ему хорошо понятны, отсюда горькие вопросы в письме 1949 г. к двоюродной сестре О. Фрейденберг: «Чего я в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных».

Оскорбительный подтекст присутствовал и в выступлениях многих участников позорного собрания 1958 г., исключившего Б. Пастернака из Союза писателей после публикации на Западе романа «Доктор Живаго».

С. С. Смирнов говорил: «Я был оскорблен не только как советский человек, я был оскорблен и как русский человек, потому что ни одного светлого образа из среды русского народа не преподнес Пастернак в своем романе. Все эти образы страшные, жестокие, у читателя остается чувство оскорбления национального достоинства».

Ничего оскорбляющего чувства какого бы то ни было народа в главном труде жизни Пастернака, конечно же, нет, хотя после публикации на него посыпались упреки и совсем из другого лагеря.

Роман «Доктор Живаго» был задуман и осуществлен как философский труд, выражающий самые сокровенные взгляды и размышления писателя, в том числе и связанные с проблемой национальности.

Еще когда существовал только замысел романа – а обдумывал его Пастернак, как известно, всю свою творческую жизнь, – он писал в 1946 г. О. Фрейденберг: «Эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется „Мальчики и девочки“. Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности».

В романе Пастернак не сводил счеты с еврейством, а сводил воедино все, что волновало, мучило его на протяжении целой жизни. Поэт с детства задавался вопросом, высказанным с такой откровенностью в романе: «Что значит быть евреем? Для чего это существует, чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?»

Вечные вопросы

Роман «Доктор Живаго» обнаруживает глубочайший интерес Пастернака к вопросам христианства, которые не могли не волновать человека, ощущавшего себя русским поэтом, творившим в русской литературе. Религиозные основы великих произведений искусства, религиозное учение Л. Н. Толстого, вся мировая культура заставляли вчитываться, вдумываться в вечные тексты Ветхого и Нового Завета, изучать тексты литургий, церковных богослужений и проповедей.

Его притягивала фигура Христа высотой нравственного учения, притягивала Библия притчевой красотой текстов. Он не пришел ни к какой из существующих религий, называл себя «христоцентристом» (как Чехов) и добавлял, что его христианство другое, «отличное от общепринятого, отличное от толстовского и квакерского».

Размышления героев Пастернака о христианстве соединяются в романе с больной для него темой еврейства, еврейского народа. Почему так трагична, так мучительна и неразрешима история этого прекрасного народа? «Кому нужно, чтобы веками подвергалось осмеянию и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению?»

И как один из ответов на эти вечные вопросы рассуждения Гордона, за которыми, безусловно, стоит сам Пастернак. Говоря о фундаменталистских, националистических элементах всякой нации, о губительных для любого народа последствиях их ограниченности, Пастернак пишет «о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить, и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии – еврейство».

Увлеченность Пастернака христианством выливается в размышления о том, почему евреи дали уйти от себя христианству, Христу, «душе такой поглощающей красоты и силы, учению, которое родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени».

Напомню, Пастернак пишет свой роман, когда только закончилась страшная война, истребившая миллионы евреев, когда Государство Израиль лишь намечалось и не доказало еще своей жизнеспособности. А его герой М. Гордон ищет ответы на горькие вопросы еще в 1919 г., в разгар Гражданской войны, так страшно отозвавшейся на еврейском населении России. Отсюда этот призыв к еврейскому народу, который до сих пор не простили Б. Пастернаку: «Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь! Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира!!» Призыв восторженный и наивный, но продиктованный во имя избавления евреев от вековых страданий, во имя согласия и единения всех народов мира.

Этот призыв тесно связан с главной идеей как романа, так и вообще мировоззрения писателя. Основополагающей и самой надежной опорой всегда была для него идея свободной личности. Именно отдельная личность, а не абстрактное понятие «народ», привлекала его мысль. Он ненавидел толпу, стадность – племенную или социальную, все равно.

В самом начале романа Пастернак вложил эту важную для себя идею в уста Ник. Ник. Веденянина: «Всякая стадность – прибежище неодаренности, все равно, верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно». И продолжает эту мысль, еще более обостряя ее, М. Гордон в разговоре с Живаго: «Что такое народ? Надо ли нянчиться с ним и не больше ли делает тот, кто, не думая о нем, самою красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во всенародность и, прославив, увековечивает?»

Что же касается проблем антисемитизма, то об этом сказано в романе четко и недвусмысленно: «Этот казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по поводу которой не философствуют, а бьют по морде».

В истории России проблемы национальности, происхождения, как это ни грустно, не приходится недооценивать. Не дано было уйти от этих проблем и большому русскому поэту Б. Л. Пастернаку. Решал он их по-своему, заглядывая в вечность, но и оставаясь в плену времени и страны, где суждено было жить.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство