Отложенный Холокост

У Катастрофы европейского еврейства как одного из самых трагических событий мировой истории есть некое проявление, которое можно назвать отложенным Холокостом. Некоторые писатели, которые пережили его в юности, вполне благополучно, на первый взгляд, живя после войны и получив читательское признание, в конце концов кончают самоубийством. Катастрофа живет в них, отражаясь в творчестве (самое сильное из того, что ими написано, посвящено этой теме), и рано или поздно догоняет их жизнь, отбирая ее, словно избавляя от страдания, которое терзает их души.

Весной 1970 г. бросился с моста в Сену великий немецкий лирический поэт Пауль Целан. Ему было 50, он был признан во всем мире, материально благополучен, женат на красивой французской аристократке, казалось бы, жить и жить… Но позади у него, еврея из Черновиц, было гетто, трудовой лагерь, гибель родителей, позади была «Фуга смерти» – одно из величайших стихотворений, посвященных Холокосту.

Летом 1951 г. отравился газом 28-летний польский поэт и прозаик Тадеуш Боровский. В его недолгой жизни были лагеря Освенцим и Дахау. Самыми значительными в его послевоенном творчестве стали два сборника рассказов о жизни и быте узников лагерей смерти «У нас в Аушвице» и «Прощание с Марией».

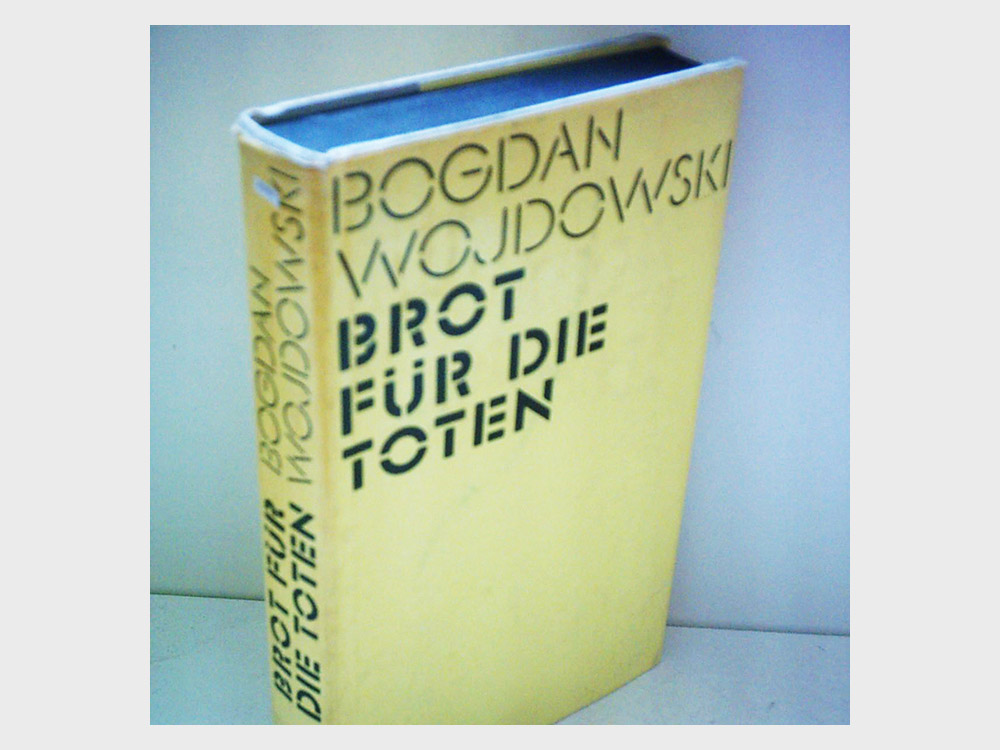

А у Богдана Войдовского, польского писателя, покончившего жизнь самоубийством в 1994 г., самым значительным произведением стала повесть «Хлеб, брошенный умершим», где действие происходит в Варшавском гетто. Помню, какое мучительное впечатление произвела на меня сцена из романа, где показана колонна, идущая на Умшлагплац – место сбора обитателей гетто перед отправкой их в Треблинку.

«– Мама, далеко еще идти?

– Пустите меня... Господин жандарм, у меня швейцарский паспорт!

– Хаим, ты взял термос с чаем?

– Марширен, марширен!

– Мама, я хочу писать.

– Дорогой мой, мы должны быть вместе. Белла, Регинка... Возьми их за руки.

– У кого есть „свинки“? Быстро на левый тротуар. Быстро.

– Ты взял зонтик, Арон? А если дождь?

– Рыбонька, золотая. Иди, иди. Так надо.

– Марширен, марширен!

– Господин жандарм, дорогой, минуточку. У меня официальный сертификат на выезд в Палестину. Почему же я должен ехать с вами?

– Шма Исроэль, Адонай Элогенум, Адонай эхад!

– Kто там плачет? Ты, Розочка? Не надо, не надо».

Гетто для писателя – это его детство и отрочество. Он родился в Варшаве в 1930 г. в еврейской семье. В гетто ему каким-то образом удалось выжить. Несколько месяцев провел в коллективном укрытии с другими подростками. Там они гнали из краденой патоки самогон на продажу, сюда поступала кое-какая помощь от польских подпольщиков. Потом ему удалось бежать из гетто. Он ездил по пригородам Варшавы «на подхвате у шмуглеров» (спекулянтов). Ему повезло с внешностью, в которой не были заметны семитские черты, поэтому его снабдили «крепкими» фальшивыми документами. Одно время он пас скот у крестьянина, который не то сознательно укрывал еврейского подростка, не то не подозревал, с кем имеет дело.

В стенах гетто Богдан, как и все евреи, носил повязку со звездой Давида на рукаве и потом, уже во взрослые годы, уверял, что все еще ощущает ее кожей предплечья. Затем началась послевоенная жизнь, в которой он вполне преуспевал: окончил факультет польской филологии Варшавского университета, работал корреспондентом и редактором различных периодических изданий. Занимался театральной и литературной критикой. В 1962 г. вышел первый сборник его рассказов «Каникулы Иова».

В Польше охотно печатали его произведения, они пользовались успехом у читателей. Их тема – война и судьба польских евреев. Все пережитое в детстве оставило глубокий мучительный след в душе писателя. У него была ранимая психика, склонность к депрессии. Приходилось прибегать к помощи психиатров. Между тем у Войдовского была любящая, заботливая жена Мария Ивашкевич-Войдовская – дочь известного польского прозаика и поэта Ярослава Ивашкевича. Быт был устроен, произведения пользовались успехом. И все же он в 1994 г. покончил жизнь самоубийством.

Книги Богдана Войдовского переведены на многие языки. Главным его произведением остается повесть «Хлеб, брошенный умершим», увидевшая свет в 1971 г. Предлагаем читателям «ЕП» фрагмент из этой повести, переведенный с польского покойным другом нашей газеты Марком Шейнбаумом.

Мелодии нашего двора

Из книги «Хлеб, брошенный умершим»

Когда уже совсем не стало людей, желающих прокатиться на фаэтоне, Мордехай Сукеник соорудил грузовой фургон и по совету портного Зайончека пошел в юденрат к председателю Чернякову. Черняков кричал, что занят, у него голова идет кругом и полна другими, более весомыми заботами, и вообще не следует впускать к нему посетителей по любому поводу.

Тоже мне любой повод! Речь ведь шла о кобыле Сабе, она вот-вот может протянуть копыта. Когда Сукеника отправили ни с чем, он вернулся вновь. У него хватит времени, он подождет. А потом ходил в юденрат с самого утра, садился в приемной и терпеливо ждал пана председателя. С кнутом в руке.

До войны он восседал на козлах целых 30 лет, весь город его знает, возил даже паненок Левиных в Аллеи. Анельку и Дору Левиных! Можете себе представить?

Весенний день, улицы чисто выметены, Дора Левина в костюме со светлой отделкой и пришпиленным белым цветочком. Мир улыбается, овес дешев. Рядом с сестрой на сиденье Анелька Левина. Чулочки на ней тоненькие, цвета загара, цветастое платье из французского шелка, 17 злотых за метр, перчатки замшевые, а на головке соломенная шляпка с приподнятыми полями. Солнце светит, фаэтон движется не слишком быстро, копыта цокают по мостовой, в Аллеях оживление. Все оглядываются на дочек старого Левина, летнее платьице кокетливо развевается над коленками Анели, а Дора открывает с легким треском свой ридикюль из крокодиловой кожи и платит, не моргнув глазом, два злотых за поездку. Старый Левин был не отец, а золото. Дочки не знали ни в чем отказа. Обувь носили самую дорогую, только от Кельмана.

Мордехай возил на своем черном шикарном фаэтоне пассажиров на вокзал, на свадьбы, на кладбище. Пан меценат Чернятынский (сейчас его фамилия опять Шварц) заглядывал на минутку в кафе Клеща, а за ожидание у входа давал дополнительно 50 грошей. Чернятынский заглядывал к Клещу ежедневно целых 12 лет. А теперь что? Не подберешь названия этому. В таком большом городе не найдешь человека, которому бы вздумалось прокатиться на извозчике. Что это? Жизнь ужасно вздорожала, хотя каждая жизнь в отдельности теперь ценится очень уж дешево! Доллар взлетел, сломя шею, а каждый, у кого еще двигаются руки и ноги, садится на велосипед и изображает из себя китайского рикшу. Под солнцем не осталось работы для лошади. Человек человеку служит тягловой силой. Конец всему, тьфу!

Настал день, и юденрат, наконец, нанял его, чтобы возить брюкву на кухню, где нищие за крохотную плату получают помои, именуемые супом. Сам пан председатель вручил Мордехаю казенные бумаги: одну на получение корма для Сабы, другую – пропуск за ворота гетто, с черной вороной на обложке. Ворону эту почему-то считают орлом.

После нескольких дней кормежки овсом кобыла стала на ноги и дала себя запрячь. Мордехай, покрикивая на нее, шуровал до блеска круп, вплетал красную ленту в гриву. Кобыла ржала в глубине темного двора, рядом с развалинами сторожки, призывая лошадей с далеких пригородных лугов.

«О, уже запряг, выезжает! – кричали дети. – Мордехай, Мордехай, стрельни кнутом!»

Туп, туп, туп, туп – сбегали со всех этажей покрытые чирьями скелетики. Их радовал вид животного во дворе. Сбегали, громко сопя, покрикивая, возбужденно размахивая худенькими ручками. Еще с лета их обсели лишаи, любые ссадины долго не заживали, а треснувшие губы растягивались в болезненной улыбке. Голод наложил свою печать, обезобразив их лица старческой гримасой. Дети щурились от солнца, воспаленные веки с трудом стремились прикрыть глаза.

Возница добродушно ворчал, распугивал бледно-зеленую сопливую толпу топотом своих тяжелых ботинок, медленно прилаживал упряжь. Кобыла пофыркивала.

Наконец Мордехай произносил «вьо» и выезжал за ворота. Банда подростков бежала за фургоном, хваталась за оси, наваливались все разом на платформу, хватали мешок с кормом и под ударами кнута жадно глотали зерна овса, а Мордехай выдирал из их рук разорванный мешок.

Сукеник ехал за брюквой на «ту сторону», за стены гетто, провожаемый завистливыми взглядами доходяг. Сухие, почерневшие деревья торчали у тротуаров, как дырявые зонтики. Толпа скелетов протягивала руки, а Мордехай Сукеник, стоя на козлах, продирался со своим возом сквозь причитания: «Мордехай, слышишь? Что ты там везешь? Сбрось немного нам». Летом то, что он возил, могло еще именоваться овощами, зимой это была уже только промерзшая, гнилая брюква. Постепенно затихал топот копыт, писк несмазанных колес, поскрипывание упряжи.

«Мордехай, Мордехай, стрельни кнутом!»

•

– Знаете что? Сейчас узнаете: дворник зарубил коня у Мордехая!

– Что, что, как?

– А так, топором. На куски!

В обед, когда все стояли за супом в очереди, умерла самая младшая у дворника – Суреле. Вначале в сторожке было тихо, а потом во двор выскочил дворник Хаскель и начал размахивать топором. Жалко, что не все это видели. Он бегал по двору с этим топором и кричал, что сделает порядок и накормит весь дом. Пусть все собираются с тем, у кого что есть: ножи, тесаки, топоры.

Тут и началось. Мордехая не было дома, а конь целый день стоял у пустых ясель. Хаскель это знал. Пошел – и топором по голове, по лбу, хотя у него уже давно ослабли от голода руки. По шее, по загривку! Кобыла была привязана цепью, брыкалась, конюшня вся в крови. Конь опустился на колени. Люди собрались у ворот конюшни и смотрели, что из этого всего получится. Наконец появился Кальман Драбик со второго этажа, резник по профессии. Он давно уже не работает на бойне, но торгует мясом: «Люди, да что это такое? Нельзя так убивать невинное животное! Начать работу и не кончить!» А дворник Хаскель сказал, что очень извиняется, но беда ведь страшная: тиф, дизентерия, дети мрут как мухи, и конца этому не видно. Все могут сказать то же самое. Все и говорили: «Конина не конина, кошерная или трефная, что-то в горшок положить нужно!» Мордехаю уплатят, сложатся все и уплатят за погубленного коня.

Кальман думал не об этом, ему было противно смотреть, как это делалось. Он показал, как надо. Принес деревянный молот, стукнул коня между ушей, а потом взял длинный острый нож, провел дважды лошади по горлу, и дело было кончено. А теперь разбирайте мясо. Вскоре от лошади остались передние копыта и грива с вплетенной красной лентой.

Вернулся Мордехай Сукеник. Когда понял, что случилось, бил себя кулаками по голове, бегал по этажам, кричал, что этого не переживет, что готов повеситься или утопиться или побежит к пропускной будке и станет перед жандармом с шапкой в руке и попросит, чтобы тот великодушно его застрелил. Потому что ему теперь на этом свете делать нечего.

Но он пережил своего коня, не повесился, не утопился, порубал фаэтон и фургон на дрова и топил ими почти ползимы. При лошадях он остался до конца. Он управлял конным трамваем в большом гетто. Это был желтый омнибус с намалеванной сзади и спереди звездой Давида. Через Желязную, Генчу, Налевки... «Мордехай, Мордехай, стрельни кнутом!»

Портной Зайончек как-то сказал: «Мы, евреи, – мелкие торговцы, Бог – он оптовик, если сумел создать весь этот мир за шесть дней. И не стоит дергать его за капот по любому поводу».

•

Жалкая развалюха, в которую превратилась квартира Натана Лерха, почти не отапливалась. Ему, постоянно дрожавшему от холода, чтобы согреться, приходилось набрасывать на плечи какие-то полуистлевшие лохмотья. Из окна на втором этаже за пыльным стеклом белело его измученное, выцветшее после нескольких дней непрерывной лихорадки лицо. Вплоть до улицы Теплой просматривался тупик и перекупщицы, орущие охрипшими голосами за своими хлипкими столиками, а также подобная муравейнику толпа нищих в беспрерывном неловком, с опаской кружении вокруг полицейского поста, мимо которого вынуждены были возвращаться из своих вылазок за стены гетто «шмуглеры». Так именовались те, у кого хватало сил и отваги прокрасться на арийскую сторону за продуктами. Солнце уже пряталось за грязную тучу и в сереющем воздухе скупо распыляло дрожащий свет среди мутных теней и нечетких фигур, медленно растворяющихся в сумерках. Улица агонизировала в неспокойном движении; беспорядочные скрежет и шум, плаксивая разноголосица, топот деревянных подошв о камни, попытки докричаться с одной стороны стены гетто на другую. Еврейский полицейский с длинной палкой в руке выходил на улицу из общинной кухни, вытирал губы и что-то невразумительно вещал, а толпа отвечала ему полным злобы хором и ритмичным стуком ложками о металлические котелки или заменяющие их банки из-под консервов. Голуби с испугу срывались в воздух и низко кружили над полицейской будкой. Толпа отдавала чернотой в слабом синем свете внезапно зажегшихся фонарей, и город поглощала ночь.

В один из дней, когда Натан валялся в полузабытьи и горячке в пустой обширной квартире, доставшейся ему от умерших осенью от дизентерии родителей, – три комнаты с кухней, комнатой для прислуги и альковом, – загнездились в ней первые семьи переселенцев из пригородных местечек. В морозные дни беженцы из провинции оставляли свои норы в руинах, влезали в любые квартиры и разворачивали свои свертки там, где только могли найти убежище от холода и снега. Мебель без спроса рубили для печки; что было невозможно сжечь, выносили на продажу. Расстилали на полу мешки, солому и спали ночь напролет, чтобы утром встать в очередь в общинную кухню и, позевывая, ежиться от холода в серости рассвета, выпрашивать милостыню на трассе рабочей колонны, которая под охраной оставляла стены гетто, торговать тем, что у них осталось, красть.

Хмуро выстаивали (на куске картона на груди у них начертано одно слово: «Голод») с детьми и, измученные несмелой мольбой о подаянии, ложились на мостовую целыми семьями, а когда уже не могли тронуться с места, инстинктивно подтягивали ноги под себя. Уже лишившись забот, на попеченье улицы оставляли малышей, ноющих при остывающих останках, пока и их не добивали голод и холод. У кого еще остались силы, тот плелся после дня нищенства обратно в развалюху, чтобы прожить под крышей еще одну ночь.

Среди покрытых инеем обнаженных стен квартиры с висящими обрывками обоев, за выбитыми стеклами окон, заткнутых на скорую руку, где фанерой, где тряпьем, на полу с выдранными на топливо досками валялись в беспорядке матрасы, а на них лежало больше десятка семей, так называемые «дикие» жильцы, которые всякими правдами и неправдами нашли здесь приют. Измученные голодом, они дотлевали здесь на лохмотьях, наваленных по углам, среди рассыпанных перьев и соломы.

•

Какое-то время Натан Лерх ходил на Лешно и играл после полудня на своей редкостной скрипке танцевальные мелодии в ресторане «Под рыбкой». Афиша висела на углу улицы Сольной, у деревянного моста, и Давид смог там прочесть: «В программе: аттракцион – силовой жонглер...» Арена – небольшой круг между столиками, освещенный холодным светом трех висящих карбидных ламп. Гости – за столиками, как на вокзале, в расстегнутых плащах, в свитерах и спортивных куртках, в лыжных ботинках, в мехах.

Клоун в необъятных штанах выходил, клал палец на сцепленные губы; потом проделывал несколько кульбитов и рассказывал анекдоты о Гитлере.

В тренировочных костюмах появлялись скелеты безработных циркачей. Они жонглировали бутылками и тарелками. На плечи жилистого силача с бицепсами, которые напрягались и походили на плотные шары, выступающие над костлявыми исхудавшими руками, становилась легкая девчонка, и он проделывал с ней акробатические упражнения, страдая одышкой и показывая зубы. Девчонка была одета в голубое трико, балетную пачку, золотые туфельки и беспрерывно дрожала от холода. Видимо, завсегдатаи потребовали обновления репертуара, потому что на афише появилось имя Натана Лерха. Он нашел здесь на время кое-какой заработок.

Теперь афиша гласила: «Натан Лерх, маэстро из Сан-Франциско, проездом в нашем гетто. В репертуаре мелодии нашего двора».

Сквозь стекло все было хорошо видно. Давид, Элияху и Дзыга подглядывали с улицы. Натан настраивал скрипку, натирал смычок куском канифоли. Дым, возбужденные голоса, шум, звон стекла, жующие рты. Раскрасневшиеся официантки в не очень свежих белых передничках несли посетителям сосиски с хреном.

Оберкельнер, куцый, с лицом желтым, как огурец из бочки, опоясанный кухонным полотенцем, стоял рядом со стойкой. За ухом – карандаш. За ним на стене плакат: «Для постоянных посетителей скидка 5%. Нищим вход запрещен». В глубине на подиуме виден был приподнятый занавес цвета столовой свеклы. Натан извлекал из скрипки какую-то жалостливую мелодию, гости со вкусом поглощали свои сосиски с хреном и одним ухом прислушивались к музыке. Кое-кто подсел к стойке бара, кто-то вышел с девицей на паркет.

Давид, Элиаху и Дзыга продолжали заглядывать внутрь, для чего приходилось непрерывно дышать на замерзающее стекло.

– Грех, распутство, Ниневия, – говорил прохожий в черном халате и тряс головой. Она и сама у него тряслась и непрерывно поворачивалась на плечах, будто хотела слететь.

– Клянусь рыжим париком жены нашего раввина, съешь сосиску или не съешь – ничего не изменится, все равно будет «юденфрай», но я бы лучше все-таки съел, – прошептал Давид, судорожно сглатывая слюну. Дзыга смотрел в одну точку, веки у него даже не дрожали. После тифа глаза у него казались безжизненными, остекленевшими. Говорил с усилием: «А на улице люди падают как мухи». Элияху стоял, упершись лбом в витрину, а когда один из гостей похлопал молоденькую официантку по ягодицам, вставил два пальца в рот и оглушительно свистнул.

Лерх долго пилил на своей скрипке слезливый шлягер, сосиски остывали на тарелках, обер возле стойки вынул карандаш из-за уха. Официантки непрерывно заказывали в кухне: «Сосиски с хреном, раз!» «Ниневия» смотрелась почти привлекательно, не отпугивающе. Немного, правда, грязновато, немного тошнотворно, поскольку в этот день в программе никаких аттракционов не числилось, один только Лерх.

Перевод с польского Марка Шейнбаума

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство