Европейский скиталец

К 80-летию со дня смерти Владислава Ходасевича

Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Сорренто на вилле Максима Горького© WIKIPEDIA

Должно быть, жизнь и хороша,

Да что поймешь ты в ней, спеша

Между купелию и моргом,

Когда мытарится душа

То отвращеньем, то восторгом?

Владислав Ходасевич. Из «Дневника»

Первые опыты

Первые стихи, по его собственному признанию – «ужасно плохие», в печати появились в 1904 г. В моде был символизм, «Скорпионы» и «Грифы» отвергали традиции и больно кусали груди кормилицы – «старой» литературы, из которой вышли; новые поэты Брюсов, Бальмонт, Блок пытались строить жизнь и творчество по одним и тем же законам, претворить искусство в действительность, действительность – в искусство. Получалось плохо или совсем не получалось, но нервный, талантливый и восприимчивый юноша был ушиблен символизмом и не мог не отдать дань новому литературному течению. Он писал о «Вечных Гранях», «Предвечном Законе», «Последнем Суде» (обязательно с большой буквы) и, подражая старшим, восклицал:

Призрак счастья тускл и дробен.

Жизнь – томительный обман.

В 1914 г., после выхода его второго сборника, проницательный рецензент написал: «В его горении нет ни элегической жалости к самому себе, ни позы. Ясный и насмешливый ум поэта, никогда не изменявший ему вкус к красоте и мере, – стоят на страже его переживаний и не позволяют ему ни поэтически солгать, ни риторически разжалобиться».

В 1905-м вместе с первыми стихами пришла и первая любовь. Марина Рындина происходила из известной богатой московской семьи, славилась эксцентричностью и экстравагантностью. Они оба были под стать друг другу, в обоих было нечто декадентское, упадническое. Она, стройная, красивая, любила одеваться только в черные или белые платья, высокую прическу украшала золотой диадемой, отделанной бирюзой с жемчугом, была одной из первых модниц Москвы. Держала у себя собак, кошек, ужа и обезьяну и никогда не расставалась с заморским попугаем. Он, худой, раздражительный, с изможденным лицом и темными глазами, поблескивающими через пенсне проницательным умом, во франтоватом студенческом мундире, в лакированных туфлях и белых перчатках, был вылитый денди. Зиму молодые проводили в городе, лето – в имении Марины. Она была прекрасной наездницей, любила рано вставать, когда еще холодная роса переливалась и играла на солнце, и с жемчужной ниткой поверх ночной рубашки носилась, как амазонка, по окрестным полям. Однажды, когда он читал своего любимого Пушкина, она, как Калигула в сенат, ввела на террасу лошадь. После случая с ужом, которого Марина некогда взяла в театр, надев на шею вместо ожерелья, удивить его уже было трудно. Правда, случился переполох: увлекшись происходящим на сцене, она не заметила, как уж перелез в соседнюю ложу. Поднялся шум, его удалось погасить, но из театра пришлось уйти. С лошадью, бьющей копытом на стеклянной террасе, обошлось: было еще рано, соседи крепко спали.

Большинство стихов, которые он писал в те годы, было пронизано любовью к Марине, трагическим переживанием первого и потому особенно сильного чувства, душевной тоской и безнадежностью. Возможно, он предчувствовал скорое расставание. Первая книга «Молодость» вышла в «Грифе» в 1908 г., Марина ушла от него в 1907-м. Осенью он уехал в Петербург по издательским делам, а когда вернулся, дома ее не было. Случившееся переживал тяжело, но со временем освободился от первой любви, так же как и от тесных одежд символизма.

Путем зерна

В те годы, что прошли между первой и второй книгами стихов, он мучительно пробивался к самому себе. И в жизни, и в поэзии. И пробился. И стал тем, кем суждено ему было стать: поэтом с собственным уделом и судьбой, тем Владиславом Ходасевичем, чей голос будет ясно слышим и различим на фоне таких поэтов, как Брюсов, Бальмонт и Блок. Это произойдет в 1920 г., после появления книги «Путем зерна», когда он обретет классическую прозрачность и ясность.

Он шел от безмерности к мере, от дисгармонии к гармонии, к выверенным временем классической форме и содержанию, отвечающим времени, в котором ему выпало жить, и поэтому, ни к чему и ни к кому не пристав, остался в поэзии не только одиноким, но и единичным, целостным и цельным. Несколько лет он уже был женат вторым браком на Анне Гренцион. Вместе с Анной и ее сыном Гарриком жили в одной комнате, жили бедно и трудно. Он часто болел, был возбужден, плохо спал, нервы не давали покоя ни днем, ни ночью.

«Пляска святого Витта»

Большевики прервали связь времен и нарушили естественный ход исторического развития России. Это было и преступлением, и ошибкой. К этой мысли он пришел не сразу, а исподволь, в 1926 г. А 1917-м, как и некоторые другие интеллигенты, впал в соблазн и искушение и искренне поверил, что революция – всего лишь лихорадка, которая пойдет на пользу России.

Революция оказалась не насморком, не лихорадкой, а тяжкой «пляской святого Витта». Обещанный коммунистами рай оказался сущим адом, в котором не то что жить – существовать было невозможно.

Несмотря ни на что он продолжал идти своим путем – тянул тяжкую житейскую и литературную лямку. В первые послереволюционные годы служил в Театрально-музыкальной секции Московского совета, читал в Пролеткульте (культурно-просветительские литературно-художественные организации пролетарской самодеятельности, возникшие после Октябрьского переворота. – Г. Е.) лекции и создавал писательскую Книжную лавку.

В 1920-м его, больного и истощенного, военная комиссия призвала защищать «социалистическое Отечество». Помог Горький: велел написать письмо Ленину, которое сам и отвез в Кремль. Для проформы его освидетельствовали еще раз и отстали. Но осенью силы окончательно пришли в упадок, он был на грани отчаянья. «Ушли» стихи, он искал любую литературную работу и не мог найти – бился о Белокаменную лбом, но Москва была к нему безучастна и равнодушна. Он опять обратился к Горькому. Тот, любивший в нем не только поэта, но и человека, откликнулся и пригласил в Петроград. В декабре отвыкший от комфорта Ходасевич в международном вагоне, с командировочным удостоверением от издательства «Всемирная литература» вместе с семьей приехал в северную столицу.

«Перешагни, перескочи…»

Там он постепенно пришел в себя: отлежался, оттаял душой и отдохнул. Здесь, на набережной Невы, в доме напротив Полицейского моста, он ожил – здесь к нему вновь вернулись стихи. Стихи были такими:

Перешагни, перескочи,

Перелети, пере- что хочешь –

Но вырвись: камнем из пращи,

Звездой, сорвавшейся в ночи…

Сам затерял – теперь ищи…

Бог знает, что себе бормочешь,

Ища пенсне или ключи.

Они войдут в «Тяжелую лиру» – четвертую и последнюю книгу стихов, которую он издаст на родине в 1922 г., через год после встречи с Ниной Берберовой. Молодая армянская девочка, делавшая первые ученические шаги в поэзии, не вошла, а ворвалась в его жизнь. Увлечение превратилось в чувство, интерес друг к другу сменился желанием быть вместе – жить вместе. Он расстался с Анной, расставание обоим далось нелегко и непросто, но Нина была все же поводом, а не причиной. Причины крылись глубже: то, что их связывало, оборвалось, ушло, и не имело смысла тянуть в будущее то, чего уже не было в настоящем.

Через целую жизнь, в 1983 г., Берберова вспоминала, как в апреле 1922-го Ходасевич сказал ей, что перед ним сейчас две задачи: быть вместе и уцелеть. Быть вместе и уцелеть можно было только за границей. Вкус пепла, который он чувствовал последнее время, становился все более нестерпимым. Произвол, насилие и хамство терпеть больше не было сил. И тогда оба сделали свой выбор: он выбрал Европу, она – его. И оба спасли друг друга. В июне 1922-го Ходасевич и Берберова выехали в Берлин.

Другая жизнь

Отъезд скорее напоминал бегство, они никого не поставили в известность, он не хотел, чтобы даже близкие знакомые знали, что они уезжают. Россия, «изнурительная, убийственная, омерзительная, но чудесная, как сейчас, как во все времена свои» (как напишет позже), осталась позади. Впереди была другая – европейская – жизнь.

Русских в Берлине проживало столько, что яблоку негде было упасть. Одни выехали еще до прихода к власти большевиков, другие бежали в Германию через Константинополь, третьи, как Ходасевич, приезжали в командировку.

Реальность, как всегда, – что советская, что европейская – была суха, прозаична и расчетлива: чтобы жить, надо было работать; чтобы работать, надо было иметь силы. Он преодолел горечь и душевную тоску, взял себя в руки и начал сотрудничать с многочисленными русскими изданиями, как грибы плодившимися в Берлине. Стал ближайшим сотрудником горьковской «Беседы» и в то же время продолжал печатать стихи в России.

В 1923 г. «русский» Берлин враз и неожиданно опустел: соотечественники разъехались кто куда, сделалось совсем тоскливо и одиноко, издательства закрывались, жить как-то сразу стало незачем и нечем, это был уже не его Берлин. Существование стало неустойчивым, они колебались в выборе решения: не хотели ни возвращаться в Россию, ни окончательно рвать с ней, но и оставаться в Германии не имело смысла, ближайшее будущее не то что не просматривалось, даже не брезжилось. Оба понимали, что рано или поздно придется уезжать, но куда? Он отдавал себе отчет в том, что, не участвуя в новой российской жизни, на родине делать нечего, а участвовать в этой жизни ему не хотелось. Оставались Париж, Прага, Италия. Но Париж был безумно дорог, Прага – провинциальна и больше всего заражена пещерным эмигрантским духом, и он выбрал Италию. Поближе к дешевизне, подальше от эмигрантщины. Он все еще продолжал надеяться, что когда-нибудь они с Ниной вернутся на родину.

Итальянцы визы не дали, и они поехали в нелюбимую Прагу. Но там первую скрипку играли совершенно чуждые ему по духу литераторы-старики. Дружескую руку никто не протянул, и они с радостью приняли предложение Горького и уехали с ним в Мариенбад.

В Мариенбаде была глушь, тоска, снег. Жизнь текла однообразно и монотонно. Днем – работа, вечером – чаи и разговоры с гостеприимным хозяином. В Сорренто они прожили всего полгода, затем пути с воспевшим Луку и «буревестника» разошлись. Ходасевич все больше разуверялся в большевиках, Горький все больше склонялся к примирению с режимом. Сталину удалось то, что не удалось Ленину. Находиться с Горьким под одной крышей становилось все горче, духовно невыносимо. В апреле 1925-го Ходасевич и Берберова покинули полуостров.

Мариенбад, Прага, Сорренто звучали очень красиво, но переезды из страны в страну, из города в город тяготили, выбивали из колеи, привычного ритма, и он ощущал неодолимую потребность пристать к одному, пусть чужому, но берегу. Европейскому скитальцу, не находившему себе места ни в Германии, ни в Чехословакии, ни в Италии, задыхавшемуся от царившей везде «беспросветной подлости», вдруг показалось, что он приживется в Париже.

«Мне каждый звук терзает слух…»

Но и на этом берегу он не прижился. И дело было вовсе не европейских столицах – дело было в нем самом, в его несовместимости с жизнью…

Через год он принял окончательное решение не возвращаться в Россию. Иллюзии в отношении большевиков и «строительства новой жизни» кончились. Он резко выступил не только против призывов к терпимости и сотрудничеству с советской властью, но и напрочь отверг саму идею возвращения на родину, которая живо обсуждалась в эмигрантских кругах.

После этого с Советской Россией было покончено навсегда. На родине о нем уже давно писали гадости, обзывали «черносотенцем и негодяем», ругали «мистиком и индивидуалистом». Но и во Франции он чувствовал себя не лучше – в эмигрантской среде был скорее парией, отверженным, изгоем, нежели своим. Всегда исповедовал: «Ты – царь. Живи один». Мало с кем дружил, но почти ни с кем и не ссорился. Его «русский» Париж был невелик: Зайцев, Осоргин, Ремизов, еще двойка-тройка знакомых по Москве и Петрограду. Бунин, Куприн, Мережковские были вне него и вне себя от него. Житейски ему хватало Нины, но, как в Петрограде с Нюрой, так и в Париже с Ниной жилось худо и бедно. В обстоятельствах исключительно тяжелых и постоянно стесненных. Однажды не выдержал, пришел к редактору «Современных записок» Вишняку и объявил, что решил кончать с такой жизнью.

Кончать с такой жизнью означало кончать с собой. Свести счеты с жизнью он порывался давно, это сидело в нем глубоко с ранних лет, прорывалось, когда не было мочи терпеть и переносить земное существование, в стихах, как в тех, «Из дневника», в 1921-м:

Мне каждый звук терзает слух,

И каждый луч глазам несносен.

(Позже на экземпляре сборника, вышедшего в 1927 г. в Париже, сделает помету: «…Я был в ужасном состоянии. Хотел бежать из России, покончить с собой».)

Но ни тогда в Петрограде, ни сейчас в Париже на этот шаг не пошел. В России удержала мысль, что еще не все кончено, во Франции – ответственность перед Ниной. Он продолжал «кричать и биться» в этом мире, обдирая о его острые углы больное тело и истерзанную душу. Но постоянно был на грани. Ощущал себя зерном, брошенным в другую почву. Зерно проросло, но росток не прижился. Нина боялась надолго оставлять его одного – мог выброситься из окна, открыть газ, сделать что угодно…

Жизнь все меньше радовала его. Спасала работа. Не газетная поденщина, а стихи, воспоминания о тех, кто ушел, с кем когда-то, в другой жизни, был знаком, близок, дружен. Стихи были чисты и прозрачны, как ключевая вода, дышали мудростью и всеведением и оттого немного горчили. «Некрополь» воспринимался как прощание с веком, эпохой, самим собой…

Уход Нины

Нина ушла от него в апреле 1932-го. Сварила на три дня борщ, перештопала все носки, взяла чемодан с одеждой, ящик для бумаг и ушла. Она больше не могла выносить совместное существование. Ее уход он воспринял как крушение всей своей жизни. Цепляться больше было не за что. В июне он заболел и перестал писать стихи. Нине, с которой сохранил отношения брата с сестрой, написал: «Теперь у меня ничего нет». Он уже давно разочаровался в эмигрантской литературе, считал, что она могла состояться, но не состоялась: были отдельные произведения, литературы не было. Много лет он возился с эмигрантской молодежью, пока однажды не понял, что «эмигранткульт» ничем не лучше пролеткульта. И тогда он сказал себе «хватит» и решил жить и писать только для себя, полагая, что «одно хорошее стихотворение нужнее Господу и угоднее, чем 365 (или 366) заседаний „Зеленой лампы“ (культурно-просветительное общество в Париже, в котором собирались писатели-эмигранты из России. – Г. Е.)».

Но после ухода Нины стихи были редкими гостями в его доме. Он остался один, и ему ничего не оставалось, как погибнуть. Полагал, что такова участь всех писателей на чужбине, где мечтали они укрыться от гибели. О чем и написал в 1933 г. в «Возрождении», в статье «Литература в изгнании».

Но в его частную судьбу вмешался случай. С Ольгой Марголиной и он, и Нина были знакомы уже несколько лет. Ей было около 40, она никогда не была замужем, жила с сестрой. Родом из богатой семьи ювелиров, в революцию потерявшей все свое богатство, в Париже Ольга зарабатывала на жизнь вязанием шапочек. Когда Нина ушла от него, Ольга стала заходить чаще, помогала справляться с бытом и однажды осталась навсегда.

«Навсегда» продлилось всего лишь шесть лет. В конце января 1939-го он вновь тяжело заболел. Полгода боролся с болезнью, но на этот раз болезнь оказалась сильнее его. Последняя ночь была ночью сновидений. Ему снилось, как его зерно-душа, умерев в мрачной, тесной и душной земле, пробивается к свету… Неожиданно Ольга окликнула его, он вынырнул из своих сновидений, открыл глаза, улыбнулся ей и застыл…

Делай, что должно

Он всегда делал, что должно, и поэтому получалось, что нужно. На пороге ухода свое литературное хозяйство он оставлял в полном порядке. Он был поэтом, критиком и историком литературы. Он писал прозу и воспоминания. Он знал литературу изнутри, знал, из чего она состоит, как делается и ради чего существует. И если художник – во что он истово верил – был послан Всевышним в этот мир для выполнения определенной миссии, то свою – он в этом нисколько не сомневался – пусть скромную и небольшую – он исполнил. Он был чист перед Богом, собой и теми, кто его любил. Да, временами он ошибался, да, нередко бывал необъективен и пристрастен в своих выводах и оценках, но никогда и нигде, ни в раннюю пору, ни в зрелую, ни в России добольшевистской, ни после, и тем более в свободной Европе, он ни разу, ни единым словом не погрешил против собственной совести и всегда искал не только правду, но истину. Вступив в 1904 г. на этот путь, восприняв литературу не просто как искусство слова, а как служение и подвиг, он сумел не сойти с этого всегда погибельного пути на протяжении всей своей литературной жизни. Поэт для него был больше, чем поэтом, – он был вестником, и ему никогда не было безразлично, что поэт возвещает. Прежде всего это относилось к себе самому, а затем к собратьям по цеху. Он мало дорожил своим литературно-житейским «я», дороги были не стихи, а во имя чего они – так или иначе – пишутся.

Так было суждено

Владислав Ходасевич родился 16 (28) мая 1886 г. в Москве. Его отец Фелициан Ходасевич был родом из обедневшей дворянской семьи и хотел, чтобы сын стал художником. Мать Софья Брафман с детства прививала ребенку любовь к поэзии. Но поэтом он быть не собирался, в детстве больше увлекался балетом, чем поэзией. Однако стал тем, кем стал…

Марина Рындина ушла от Ходасевича к поэту и искусствоведу, издателю журнала «Аполлон» Сергею Маковскому, а затем оба уехали в эмиграцию. Умерла в 1973 г.

Анна Ходасевич прожила трудную жизнь в Советской России. Он, как и чем мог, помогал ей из-за границы. Она скончалась в Москве в 1964 г., успев закончить «Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче».

Нина Берберова в эмиграции стала писать прозу, во второй раз вышла замуж, в 1950 г. уехала из Франции в США. Преподавала литературу в Йельском и Принстонском университетах. Автор одной из лучших автобиографических книг ХХ столетия «Курсив мой». Незадолго до смерти посетила Советский Союз. Умерла в 1993 г.

Ольга Марголина пережила мужа на три года. Когда немцы взяли Париж, они обязали всех евреев носить на груди желтую звезду. Она прошла регистрацию и стала ходить со звездой. Вскоре ее арестовали. Нина пыталась спасти Ольгу, но все попытки ни к чему не привели, и ее отправили в Аушвиц, где она и погибла в 1942 г.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

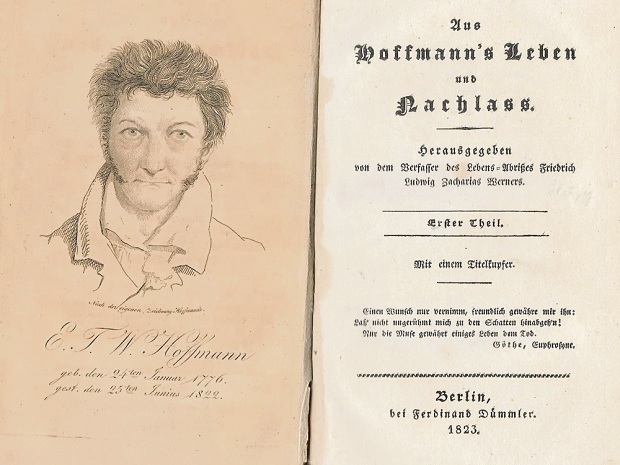

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника