Июнь: фигуры, события, судьбы

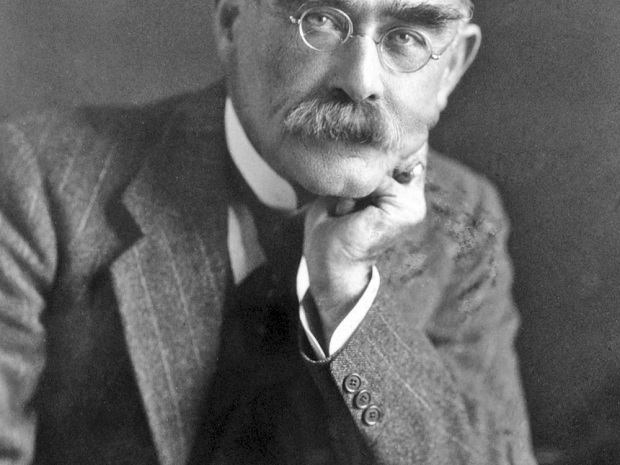

Ян Гамарник

2 июня 1894 г. в Житомире в семье мещанина Цудика Мошковича Гамарника и его жены Иты-Леи Мошковны родился сын – будущий советский военачальник, государственный и партийный деятель Ян Гамарник.

Окончив в 1913 г. Одесскую мужскую гимназию с серебряной медалью, переехал в Малин Киевской губернии и стал репетитором. В 1914 г. поступил в Петербургский психоневрологический институт, но в 1915 г. перевелся на юридический факультет Киевского университета. Познакомившись с руководителями большевистского подполья в Украине Н. Скрипником и С. Косиором, оказавшими на него большое влияние, в 1916 г. стал членом РСДРП(б).

После Февральской революции 1917 г. Гамарник возглавлял Киевский комитет РСДРП(б). После Октябрьской революции в Петрограде был арестован властями вместе с руководителями киевских большевиков и освобожден вооруженным восстанием 31 октября 1917 г. В январе 1918 г. был избран членом Киевского ревкома, летом приехал в Москву, познакомился с Лениным, был избран в состав ЦК КП(б)У и заместителем председателя Киевского Совета. С мая 1919 г. – председатель Одесского губкома партии. Весной 1920 г. становится председателем Киевского губернского революционного комитета, а с 25 апреля 1921 г. – председателем Киевского губисполкома. В 1920-е гг. возглавлял Приморский и Дальневосточный исполкомы, Дальневосточный крайком партии и ЦК КП(б) Белоруссии.

В 1930-е гг. сделал карьеру в армии: был начальником Политуправления РККА, первым заместителем наркома по военным и морским делам СССР Ворошилова и заместителем председателя Реввоенсовета СССР. Оказывал всемерное содействие Тухачевскому в осуществлении технической реконструкции Красной армии и сыграл большую роль в повышении боеготовности РККА. В 1934–1937 гг. – первый заместитель наркома обороны СССР. Выступил в защиту Тухачевского, заявив Сталину, что в его отношении совершена ошибка.

После этого 20 мая 1937 г. Гамарника сняли с поста начальника Политуправления РККА, а 30 мая Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение отстранить его от работы в Наркомате обороны как работника, находившегося в тесной групповой связи с Якиром, исключенным из партии «за участие в военно-фашистском заговоре». 31 мая больному Гамарнику сообщили об этом решении, а 1 июня газета «Правда» опубликовала короткое сообщение: «Бывший член ЦК ВКП(б) Я. Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством». После смерти Гамарник был объявлен «врагом народа» и реабилитирован лишь 6 августа 1955 г.

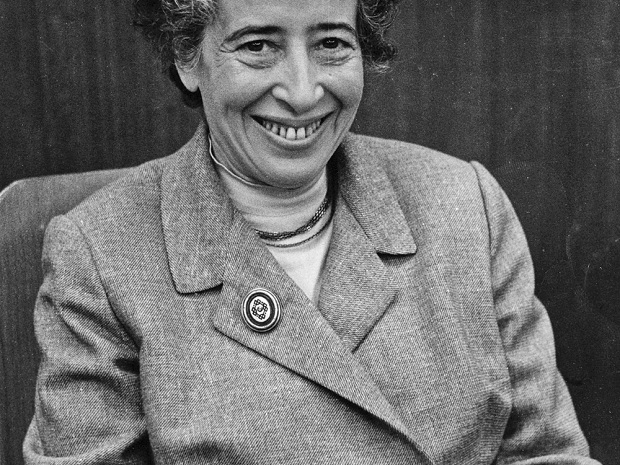

Сол Беллоу

10 июня 1915 г. в канадской провинции Квебек в еврейской семье эмигрантов из Санкт-Петербурга Авраама Беллоуса и Лизы Гордин родился сын Соломон – будущий американский писатель Сол Беллоу.

Когда Беллоу было девять лет, его семья переехала в Чикаго, где Авраам стал импортером лука, работал в пекарне, доставлял уголь и занимался бутлегерством. Лиза умерла, когда сыну было 17 лет. Она была глубоко религиозной и хотела, чтобы Сол стал раввином или концертным скрипачом. Но он восстал против того, что он позже назвал «удушающей ортодоксией» своего религиозного воспитания. В детстве Сол много болел, в связи с чем пристрастился к чтению и начал писать уже в молодом возрасте.

Окончив школу, поступил в Чикагский университет, затем перевелся в Северо-западный университет, который окончил в 1937 г. со степенью бакалавра антропологических и социологических наук. Был профессором в университетах Миннесоты, Нью-Йорка, Бостона и Чикаго.

Писательскую карьеру Беллоу начал с публикации литературных обозрений и переводов с идиша. Уже ранние его произведения обеспечили ему славу одного из сильнейших американских романистов XX в. Известность принес уже его первый роман «Между небом и землей» (1944), основная проблема которого – сохранение человеком своего «я» в хаосе социальных, национальных и моральных обязательств, возложенных на него обществом. В 1953 г. Беллоу своими переводами открыл для широкого круга читателей произведения И. Башевиса-Зингера и некоторых других писателей, писавших на идише. Его романы «Приключения Оги Марча» (1953) и «Герцог» (1964) были удостоены Национальной премии как лучшая книга года. В 1976 г. Беллоу получил Нобелевскую премию по литературе «за гуманистическую проникновенность и тонкий анализ современной культуры, органически сочетающиеся в его творчестве». Его произведения посвящены важнейшим общечеловеческим проблемам и в то же время в большой степени отражают разные стороны духовной жизни евреев США. В 1983 г. президент Франции наградил Беллоу орденом Почетного легиона. В 1988 г. он был удостоен Национальной медали США в области искусств. Является единственным писателем ‒ трижды лауреатом Национальной книжной премии за художественную литературу.

Еврейство и Государство Израиль занимают важное место в творчестве Беллоу. Он был редактором антологии рассказов еврейских писателей «Лучшие еврейские рассказы» (1963). В 1976 г. посетил Израиль; впечатления о стране и ее людях нашли отражение в книге «В Иерусалим и обратно».

Сол Беллоу умер 5 апреля 2005 г. в городе Бруклайн (штат Массачусетс).

Элизабет Айденбенц

12 июня 1913 г. в Цюрихе в семье пастора родилась будущая учительница и медсестра, основательница организации «Матери Эльне» и Праведница народов мира Элизабет Айденбенц.

Сперва она преподавала на родине и в Дании, затем присоединилась к «Ассоциации помощи детям на войне», где помогала беременным женщинам-беженкам. Когда ей было 24, она поехала добровольцем в Испанию помогать роженицам, ставшим жертвами гражданской войны. Затем попала во Францию, где помощь была нужна женщинам, пострадавшим от режима Виши. Во время Второй мировой находить финансирование для роддома становилось всё сложнее, положение ухудшалось тем, что Айденбенц с подопечными приходилось регулярно переезжать. Так, организация, изначально существовавшая на частные пожертвования, стала частью швейцарского Красного Креста. В этой связи Элизабет должна была начать действовать с оглядкой на требования нацистов спрашивать у женщин об их прошлом, но она и не подумала подчиниться. Благодаря этому ей удалось спасти множество жизней. В ее родильный дом во Франции стекались женщины со всей Европы – еврейки, цыганки, француженки, подвергавшиеся политическим гонениям. В роддоме родилось около 600 детей. Многие еврейские женщины давали детям европейские имена, чтобы уберечь их от нацистов, Элизабет помогала им во всём. Когда гестаповцы пришли за еврейской женщиной Люси, которая осталась в роддоме кормилицей (ее ребенок родился мертвым), Айденбенц в попытке защитить подопечную предложила им забрать себя вместо Люси. Но та отказалась принять жертву и отправилась в концлагерь. Элизабет же продолжала спасать женщин и детей до конца войны.

После войны Айденбенц продолжила помогать женщинам с детьми, сотрудничая с церковью и властями. Она умерла в 2011 г. в возрасте 97 лет. Под конец жизни ее разыскал один из спасенных ею детей – Ги Экштайн. Так история Элизабет Айденбенц стала широко известной. В 2002 г. «Яд ва-Шем» удостоил ее почетного звания Праведника народов мира.

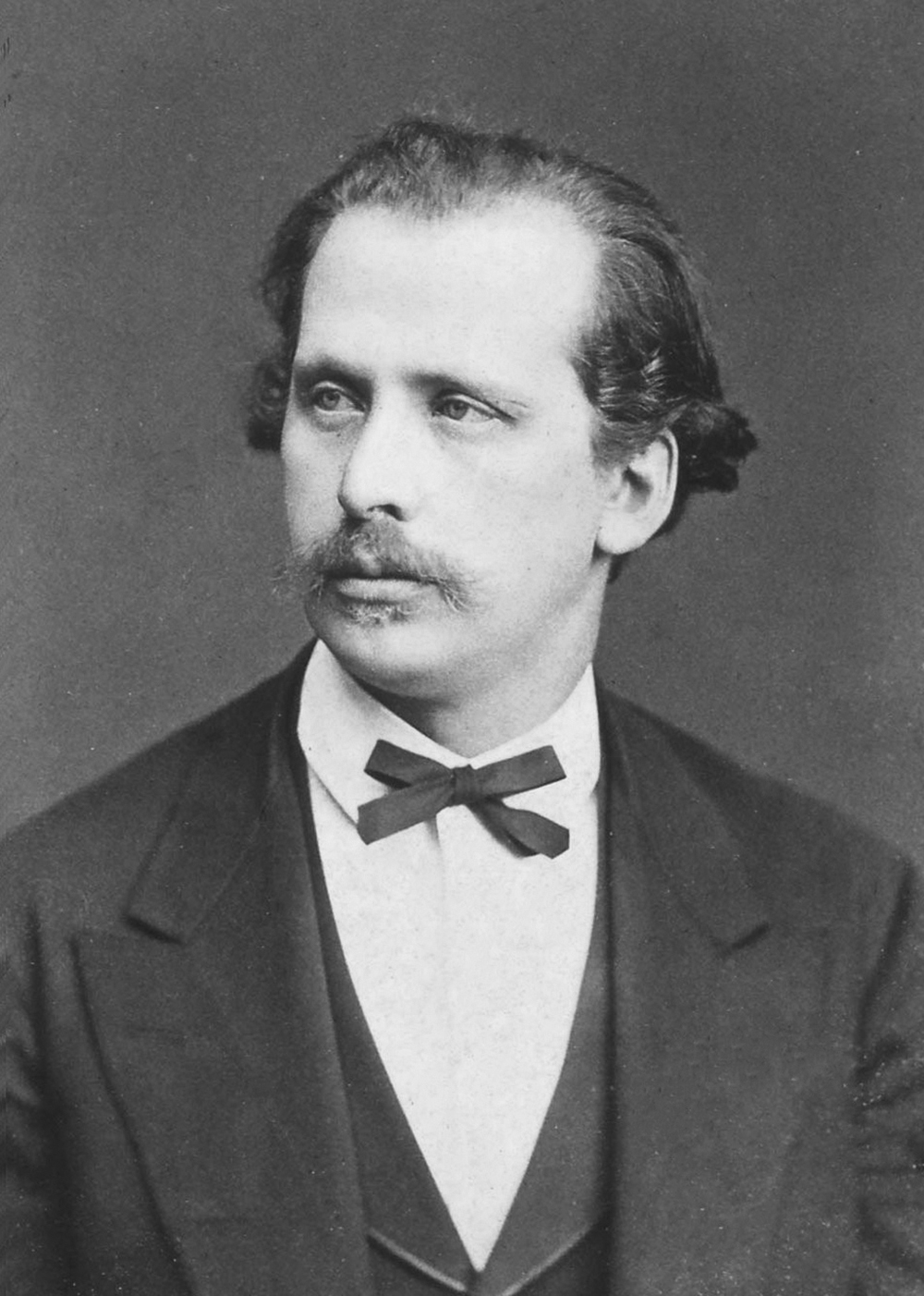

Николай Рубинштейн

14 июня 1835 г. в Москве в семье принявшего православие еврея Герша Рувин-Бенционовича Рубинштейна и происходившей из Пруссии Клары Лёвенштейн родился младший сын – будущий русский пианист-виртуоз и дирижер, основатель и первый директор Московской консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн.

Уже с четырех лет он под руководством матери занимался музыкой, а с семи лет концертировал вместе с братом Антоном, также ставшим выдающимся пианистом. Известность, полученная благодаря музыкальным способностям, открыла Николаю двери в высшее общество, где он вскоре занял достаточно твердое положение.

Окончив юридический факультет Московского университета, Рубинштейн поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора, но вскоре бросил ее и полностью посвятил себя музыке. Содействал молодым, начинающим талантам, в том числе начинающему Чайковскому.

© Wikipedia/Luckardt F (Vienne)/btv1b10219333b

Участие Рубинштейна в творческой жизни было широчайшим: он помог в открытии издательской фирмы П. Юргенсона, руководил Фондом вспомоществования вдовам и сиротам музыкантов, оказывал методическую и организационную помощь педагогам провинциальных городов, устраивал ежегодные благотворительные концерты и многое другое. Он был глубоким интерпретатором и пропагандистом творчества Чайковского, первым исполнителем многих его фортепианных и симфонических произведений. В 1865 г. участвовал в создании Артистического кружка, в котором собирался весь свет московской богемы.

Рубинштейн также принимал деятельное участие в открытии Московской консерватории в 1866 г. и стал ее первым директором и профессором фортепианного класса. К тому же он в течение всей жизни выступал как пианист, а также был исключительно сильным дирижером. Сочинял же он не много, исключительно фортепианные пьесы и романсы.

Скоропостижно скончался 23 марта 1881 г. в Париже от туберкулеза в 45-летнем возрасте. Антон Рубинштейн перевез тело брата в Москву, где он и был похоронен в некрополе Данилова монастыря, а после ликвидации некрополя – на Новодевичьем кладбище.

Вплоть до революции 1917 г. в первое после 11 марта воскресенье (дата смерти по старому стилю) в ресторане «Арбат» проводились «Рубинштейновские обеды», на которые собирались многие выдающиеся музыканты, чтобы почтить память Николая Рубинштейна. Его имя носит Детская школа искусств в Москве. С 1912 г., с перерывами, существует Музей им. Н. Рубинштейна при Московской консерватории.

Ленинградское самолетное дело

15 июня 1970 г. группой советских граждан еврейского происхождения была произведена попытка захвата пассажирского самолета с целью эмиграции в Израиль. Эти события считаются важной вехой в движении советских «отказников» в борьбе за право на эмиграцию.

В ноябре 1969 г. изучавший иврит бывший пилот Марк Дымшиц предложил руководителю ленинградской подпольной сионистской группы Гилелю Бутману не дожидаться разрешения на выезд в Израиль, а захватить самолет и вырваться за рубеж. Бутман увидел в этом варианте не только решение личных проблем с выездом, но и возможность привлечь международное внимание к проблеме свободной эмиграции евреев из СССР.

После подбора «пассажиров» и тщательной проработки плана акция была назначена на май 1970 г. Но возникли сомнения, к тому же, когда в комитете ленинградской сионистской организации узнали об акции и, запросив мнение властей Израиля, получили отрицательный ответ, план Бутмана решили отменить. Но у Дымшица и Эдуарда Кузнецова, не входивших в эту организацию, появился новый план: под видом пассажиров прибыть в г. Приозерск Ленинградской области, где захватить прибывший с ленинградского аэродрома «Смольное» самолет Ан-2, отстранив экипаж от управления. Предполагалось на малой высоте перелететь советско-финскую границу и приземлиться в Швеции, где сдаться властям. По прилете предполагалось устроить пресс-конференцию о положении евреев в СССР.

Всего в акции принимали участие 16 человек. 15 июня 1970 г. на аэродроме «Смольное» у трапа самолета и в лесу около Приозерска участники акции были арестованы. В декабре состоялся суд. Подсудимым были предъявлены обвинения в измене Родине, попытке хищения в особо крупных размерах и антисоветской агитации. Организаторы М. Дымшиц и Э. Кузнецов были приговорены к смертной казни, остальные участники – к заключению на сроки от 4 до 15 лет. После протестов во всём мире и вмешательства крупных государственных деятелей разных стран 31 декабря 1970 г. смертный приговор Дымшицу и Кузнецову заменили 15 годами заключения, остальным незначительно снизили сроки.

20 мая 1978 г. в США у тайника с секретными материалами был задержан советский разведчик В. Зинякин. В тот же день агенты ФБР арестовали его коллег В. Энгера и Р. Черняева. Имевший дипломатическую неприкосновенность Зинякин был отпущен. Энгер и Черняев получили по 50 лет тюрьмы и после переговоров обменяны 27 апреля 1979 г. в Нью-Йорке на пятерых диссидентов, в том числе Кузнецова и Дымшица.

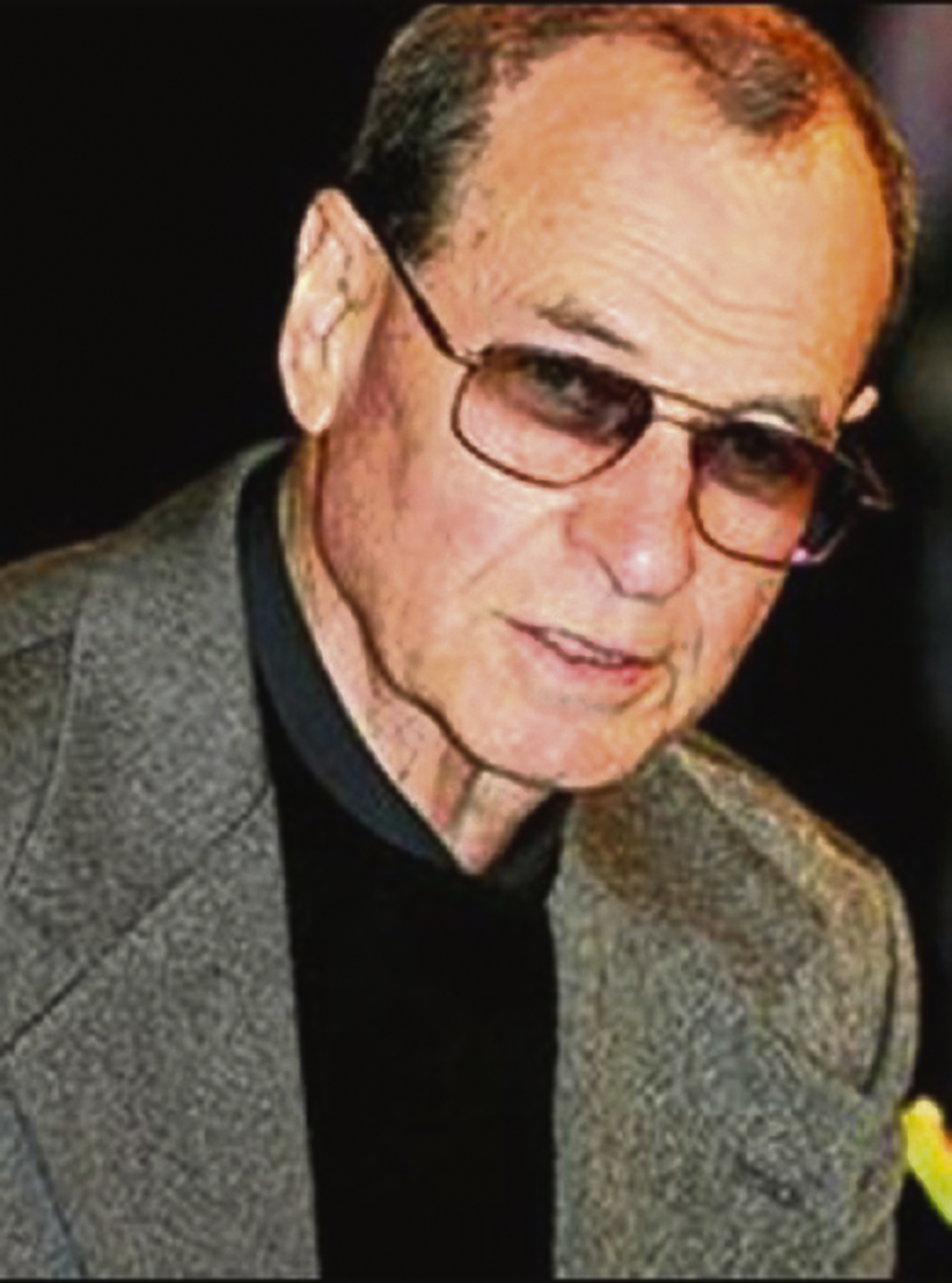

Владимир Мотыль

26 июня 1927 г. в белорусском городке Лепель в еврейской семье слесаря минского завода «Коммунар» Якова Мотыля и воспитательницы в колонии для малолетних преступников Берты Левиной родился сын – будущий советский и российский режиссер театра и кино, сценарист Владимир Мотыль.

Через три года после рождения сына Яков был арестован по обвинению в шпионской деятельности и отправлен в лагерь, где вскоре погиб. Детские годы Владимир провел с матерью в ссылке на Урале. Дед и бабушка по материнской линии также были сосланы на Дальний Восток, а после возвращения в Белоруссию погибли в гетто в годы немецкой оккупации.

Мотыль окончил актерское отделение Свердловского театрального института и исторический факультет Свердловского университета (заочно). Работал режиссером Свердловского драмтеатра, затем актером и режиссером в театрах в Сталиногорске и Нижнем Тагиле. С 1955 г. – главный режиссер Свердловского ТЮЗа. В 1957–1960 гг. был режиссером Свердловской киностудии.

© Wikipedia/mignews.com.ua

Свой первый фильм «Дети Памира» снял в 1963 г. на Таджикской киностудии. В 1967 г. снял трагикомедию на военную тему «Женя, Женечка и „катюша“» по сценарию, написанному совместно с Булатом Окуджавой. Всенародную известность В. Мотылю принес приключенческий фильм «Белое солнце пустыни», а укрепил ее исторический фильм «Звезда пленительного счастья».

С начала 1970-х гг. Мотыль преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, начиная с 1993 г. руководил режиссерскими мастерскими. В 1976–1985 гг. – художественный руководитель Студии художественных фильмов творческого объединения «Экран». Лауреат Государственной премии Таджикской ССР им. А. Рудаки, Почетный гражданин города Душанбе. За фильм «Белое солнце пустыни» награжден орденом Почета и Государственной премией РФ в области литературы и искусства.

Скончался 21 февраля 2010 г. на 83-м году жизни вследствие перелома шейных позвонков и пневмонии.

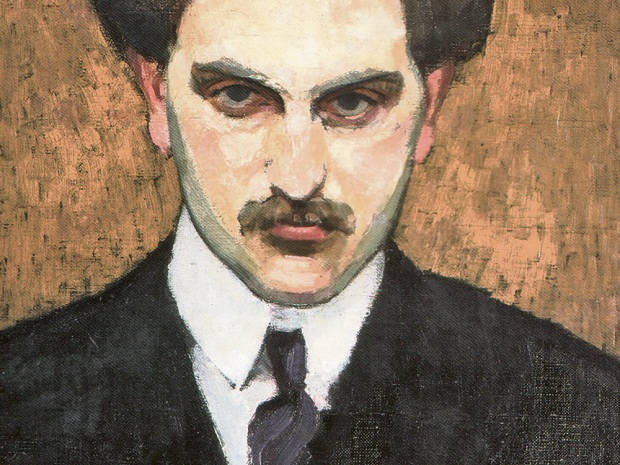

Абрам Роом

28 июня 1894 г. в Вильно в многодетной семье Мордхеля Рома и его жены Леи родился сын – будущий советский кинорежиссер, сценарист и актер Абрам Матвеевич Роом.

Окончил восьмилетнюю частную гимназию и, будучи признанным негодным к воинской службе, некоторое время учился в Петроградском психоневрологическом институте, но был вынужден оставить учебу ввиду отсутствия права жительства вне «черты оседлости».

9 августа 1915 г. Абрам был вынужден бежать из Вильно, но уже в следующем месяце был принят на медицинский факультет в Николаевский университет. Отучившись 2,5 курса, он в конце 1917 г. был призван в Красную армию в качестве военврача и отправлен на фронт.

Вернувшись в 1919 г. в Саратов, работал в редакции газеты «Известия Саратовского Совета», преподавал в отделе искусств. Его дебют как театрального режиссера состоялся на сцене саратовского Театра лубочной драмы и комедии, открытого в июне 1919 г.

В 1920 г. стал основателем и ректором Высших государственных мастерских театрального искусства (впоследствии Саратовский театральный институт), где был также ведущим педагогом и главным режиссером. В январе 1922 г. совместно с С. Неделиным основал театр «Голубятня», а после его закрытия – Театр эксцентрических представлений. С 1923 г. был режиссером Театра Революции, режиссером и педагогом Высшей педагогической школы ВЦИК, доцентом ВГИКа, одновременно с 1924 г. работал режиссером на киностудиях «Госкино», «Совкино», «Союзкино».

Советские зрители лучше всего запомнили Роома по трем его последним звуковым работам, снятым уже в середине 1960-х – начале 1970-х:«Гранатовый браслет», «Цветы запоздалые» и «Преждевременный человек». Все три картины – шедевры экранизации классиков: Куприна, Чехова и Горького. Но ранние работы Роома не менее достойны восхищения. Режиссера интересовал человек – крупные планы, сложная драматургия, эротизм, психологичные истории без тени морализаторства. Роом предвосхитил неореализм и французскую новую волну, но на родине его фильмы либо подвергались критике, либо ложились на полку, либо со скандалом изымались из проката. Так, картина «Третья Мещанская» о любви и попытке совместной жизни трех молодых людей вызвала негодование в СССР и восторг в Европе. Фильм «Строгий юноша» о напоминающих древнегреческих богов философствующих и занимающихся спортом комсомольцах ложился на полку дважды – в год выпуска в 1936-ми при Брежневе в 1974-м, окончательно был разрешен к показу в 1994 г., уже после смерти режиссера, который скончался 26 июля 1976 г.

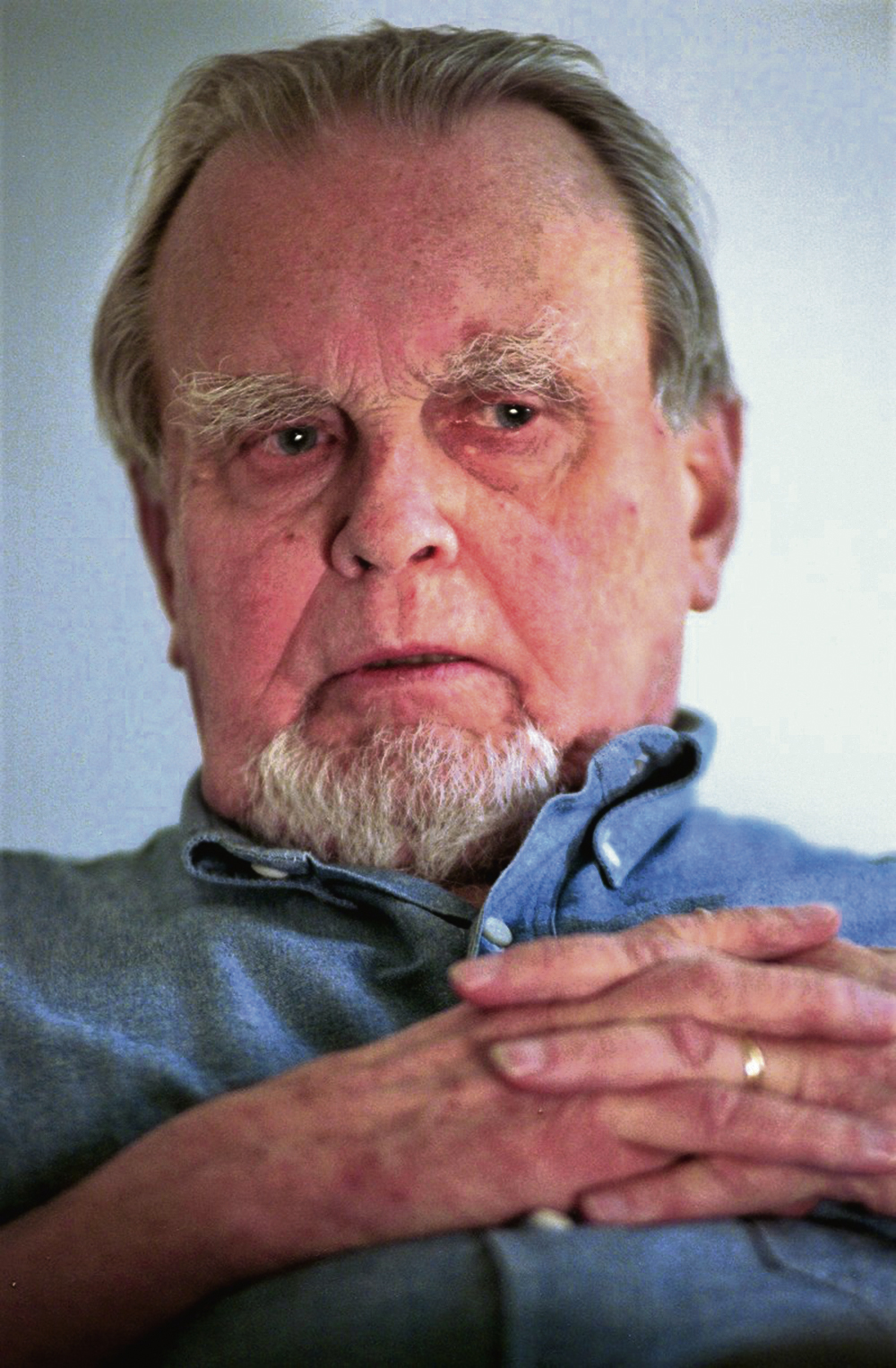

Чеслав Милош

30 июня 1911 г. в деревне Шетени Ковенской губернии России в дворянской семье родился будущий польский поэт и переводчик, Праведник народов мира Чеслав Милош.

Учился в Университете Стефана Батория сначала на гуманитарном отделении, затем на отделении права и социальных наук. В печати дебютировал стихотворениями в студенческом журнале в 1930 г. С 1935 г. работал на радио в Вильне, через год был уволен за левые воззрения. В 1937 г. после поездки в Италию переехал в Варшаву, где начал работать на радио.

В сентябре 1939 г. с группой работников радио отправился на фронт. Во время вступления Красной армии на польскую территорию находился во Львове, бежал в Румынию, где смог достать документы, позволившие ему попасть через советскую территорию в Литву. Во время ее аннексии СССР нелегально перешел границу с целью добраться до оккупированной нацистами Варшавы, где жила его будущая жена. Во время подавления Варшавского восстания 1944 г. был арестован гитлеровцами. После освобождения вместе с женой поселился в деревне недалеко от Кракова. Там они жили до конца войны.

© Wikipedia/Artur Pawłowski

После ее завершения стал одним из редакторов литературного журнала Twórczość. В 1945–1951 гг. служил в МИД ПНР в качестве атташе по культуре в Нью-Йорке и Париже. Вернувшись в Польшу в конце 1950 г., негативно воспринимал происходившие там изменения. Он не смог получить визу в охваченные маккартизмом США, так что, находясь в служебной командировке в Париже, отказался возвращаться в Польшу и получил во Франции политическое убежище.

В Париже жил до 1960 г., после чего по приглашению двух американских университетов выехал в США и стал профессором отделения славянских языков и литературы в Калифорнийском университете в Беркли. В 1980 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе. Дважды награжден Национальной медалью США в области искусств.

Был признан мемориалом «Яд ва-Шем» Праведникам народов мира. Во время Холокоста он помогал евреям прятаться в арийской части Варшавы. Вместе с братом Анджеем укрывал еврейскую супружескую пару Тросс и еврейскую девушку Фелицию Волкоминскую, вместе с сестрой и невесткой сбежавшую из гетто. Кроме того, Милош, написав ставшее широко известным стихотворение «Campo di Fiori», одним из первых среди деятелей польской культуры отреагировал на восстание в Варшавском гетто в 1943 г.

Умер 14 августа 2004 г. и похоронен в Кракове.

По материалам энциклопедических источников

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди