Отец кибернетики

К 130-летию со дня рождения Норберта Винера

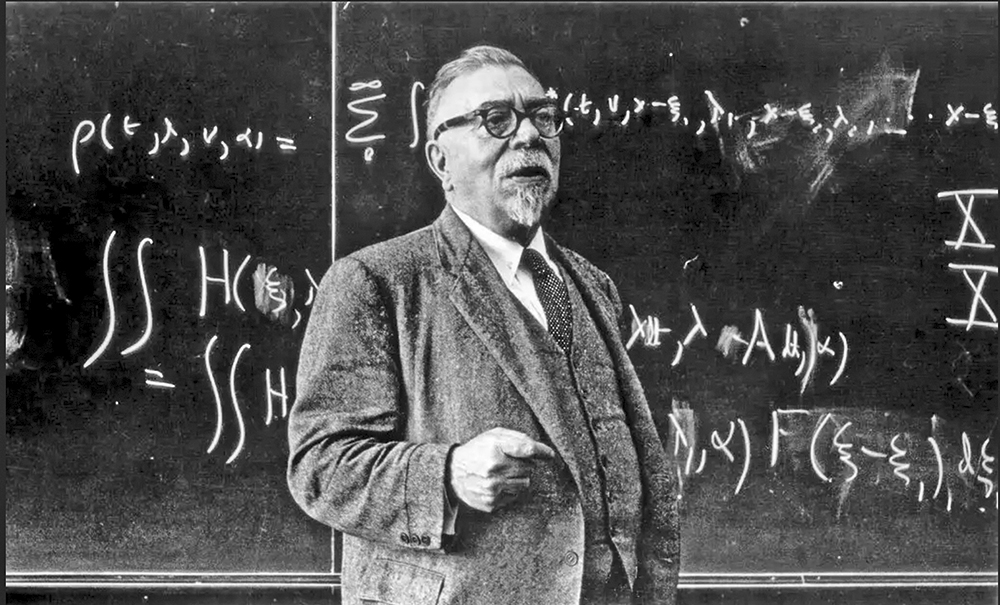

Норберт Винер читает лекцию студентам © Wikipedia/M.I.T. archives

«Гений не тот, кто много знает… Гений много прибавляет к тому, что знали до него».

Альберт Эйнштейн

Это определение «человека гениального» – самим гением, А. Эйнштейном – полностью относится к великому американскому ученому Норберту Винеру. Он по праву считается отцом кибернетики. Именно этот человек создал мир, в котором мы живем: мир компьютеров, роботов и искусственного интеллекта. Его детище – кибернетика (от греч. «искусство управления»), наука об управлении и связях в машинах и живых организмах – родилось из сплава прежде не пересекавшихся математики, биологии, социологии и экономики.

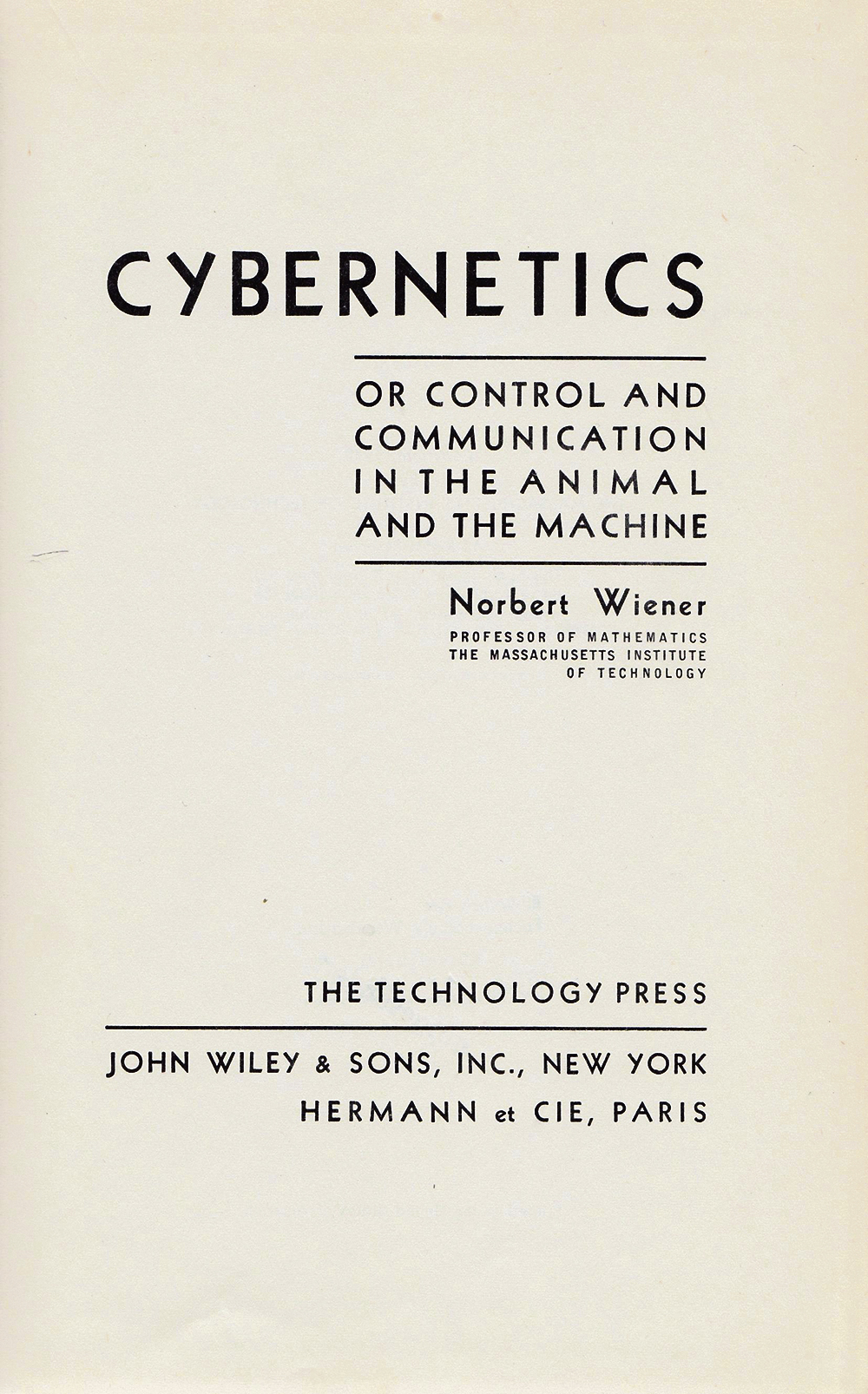

Кибернетика, в отличие от большинства других наук, имеет точную дату рождения и автора. В 1948 г. вышла книга Н. Винера, которая называлась «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». Это гениальный вклад в мировую науку – исследование возможностей перенесения принципов поведения животных в систему обучения машин. Необходимо отметить, как точно название книги определяет суть науки и одновременно вводит новый термин.

Но была и предыстория этой науки, начавшаяся с античных времен: еще у Платона можно найти, что это искусство управлять судном – «искусство кормчего».

Известный ученый Анри-Мари Ампер в XIX в. создал классификацию наук и обозначил кибернетику как науку об управлении государством, конечной целью которой является обеспечение граждан достойной жизнью. То есть вопросы управления общественными процессами подчиняются законам кибернетики.

Основополагающим принципом кибернетики является обратная связь. Без нее не смогла бы работать ни одна система автоматического управления. Но этот принцип не менее важен и для управления общественными процессами, а также в медицине, биологии, фармацевтике и других сферах человеческой деятельности.

Обратная связь в общественных процессах – взаимодействие между управляющим и управляемым объектами на базе передачи информации от управляющего (власти) к управляемому (народу) и обратно – служит важнейшим фактором стабильности политической системы. Обратная связь дает возможность осуществлять контроль и реакцию «снизу» за действиями управляющего объекта – власти.

Глубина использования обратной связи в общественных процессах является показателем зрелости политического и демократического развития общества, ее анализ дает возможность оценивать эффективность политической системы в целом и последствий политических решений. Незнание или игнорирование этого принципа в управлении общественными процессами вызываeт непредсказуемые последствия в жизни многих государств и всей планеты.

•

Норберт Винер родился 26 ноября 1894 г. в городе Колумбия, штат Миссури. Его родители были иммигрантами. Отец – выходцем из России. Если быть более точным, то из белорусского городка Белосток. По семейному преданию, Винеры происходят от известного еврейского ученого и богослова Маймонида (1155–1204), лейб-медика при дворе египетского султана Салах ад-Дина. Норберт был бы рад оказаться потомком такого человека. Но эта легенда не имела документального подтверждения. Родители матери, Берты Кан, были выходцами из Германии.

В семье не придерживались еврейских традиций и не старались афишировать своего происхождения. Но в 15-летнем возрасте Норберт узнал, что он еврей, то есть не такой, как все, и это породило в нем чувство беспокойства, которое со временем сменилось уверенностью в себе. От своего еврейства Норберт никогда не отказывался.

Отец Норберта, Лео Винер, был личностью весьма незаурядной: в юности он учился в Польше и Германии, провел достаточно бурную, полную приключений молодость. Он был убежденным последователем Толстого и одним из первых его переводчиков на английский язык. Идеи Толстого подтолкнули его к авантюрному шагу: податься в Америку и организовать там колонию вегетарианцев, но в Новом Свете его ожидала другая судьба.

В США Лео Винер посвятил себя филологии: был преподавателем современных языков в Университете Миссури, а затем в Гарвардском университете занял пост заведующего кафедрой славянских языков и литературы. О его незаурядных способностях как лингвиста говорит тот факт, что он знал около 40 языков. К этому времени вся семья Винер жила в Кембридже. От коллег Лео Винера отличала широкая эрудиция и весьма нестандартные взгляды на мир, которые он в максимальной степени постарался привить собственному сыну.

И это ему вполне удалось. Отец учил Норберта по собственной программе: в 4 года тот был допущен к родительской библиотеке, а в семь лет уже читал Дарвина и Данте, в девять начал учиться в средней школе, а в одиннадцать окончил ее! Его страсть к новым знаниям и их неупорядоченность направлялись в одно русло жесткой рукой отца. Он первый дал Норберту твердые знания по древним и современным языкам и математике. Но самое главное, что Норберт унаследовал от отца, – призыв работать, работать и работать, не считаясь ни с чем. И пример этому – перевод Лео Винером 24 томов сочинений Льва Толстого на английский за два года! Поэтому и от сына он требовал той же самоотдачи, на которую был способен сам. И с того момента, как Норберт вышел из детского возраста, отец не давал ему жить спокойно и радоваться своим успехам. Власть отца была настолько сильной, что Норберт, даже когда женился, всё равно не мог противоречить родителям. По этому поводу бывший вундеркинд писал: «Я настолько привык к своему рабству, что не смел ослушаться».

Достаточно сложный курс домашнего обучения превратил мальчика в отшельника, а его скептическое отношение ко всему прочему, кроме науки, вызывало у окружающих раздражение и антипатию. Общение с другими детьми осложнялось сильной близорукостью. Неуклюжесть и близорукость были причиной замкнутости, нежелания принимать участия в играх и предметом вечных насмешек от соучеников.

•

Этот вундеркинд сразу же поступил в высшее учебное заведение – Тафтс-колледж, который он окончил с отличием уже через три года, получив степень бакалавра искусств. Затем он учился в Гарвардском и Корнельском университетах. В 17 лет стал магистром искусств, то есть был хорошо подготовлен к блестящей академической карьере.

По признанию нашего героя, в молодости он страдал «целой коллекцией клинических проявлений неврозов и душевных недугов». За его чудачества, экстраординарные знания и способности ему дали кличку Яйцеголовый. И Яйцеголовый оправдал ee: в 18 лет получил степень доктора философии по математической логике в Гарвардском университете.

В 1913 г. Гарвардский университет выделил Винеру стипендию для учебы в Кембриджском (Англия) и Гёттингенском (Германия) университетах, и он отправился в Европу. Домашняя атмосфера – тотальная опека отца – угнетали Норберта, тем более что окружающие относились к нему, как к сыну Лео Винера. Поэтому Норберт был рад обрушившейся на него свободе.

В Кембридже самое большое влияние на становление Винера как ученого оказало его общение с известным философом, математиком и общественным деятелем Бертраном Расселом и блестящим математиком Дж. Х. Харди.

Весной 1914 г., перед самым началом Первой мировой войны, Норберт переехал в Гёттинген, где продолжал занятия, начатые в Кембридже. Его учителями стали выдающиеся математики Эдмунд Ландау и Давид Гильберт.

В начале Первой мировой войны Винер возвращается в Америку и ищет там свое место под солнцем. Он работал на заводе фирмы «Дженерал электрик», потом перешел в редакцию «Американской энциклопедии», перебивался статьями в газетах, а в 1915/1916 учебном году Винер в должности ассистента преподавал математику в Гарвардском университете.

•

Все эти метания окончились в 1919 г., когда Норберт Винер получил должность преподавателя кафедры математики Массачусетского технологического института. Здесь он проработал всю жизнь. Более высоких постов душа великого математика не требовала.

В 1920-е гг. Норберт снова едет в Европу. Он посещает лекции европейских знаменитостей, читает лекции сам. В Копенгагене знакомится с известным датским физиком Нильсом Бором, в Париже – с французским математиком Жаком Адамаром. Теперь у него нет преград в общении. Его обширные познания, научная и преподавательская деятельность делают его интересным собеседником.

Общение с известными учеными было для Норберта праздником: он продолжает учиться сам и учить других. Вот что он говорил о своей тяге к знаниям: «Когда я переставал учиться хотя бы на минуту, мне казалось, что я перестаю дышать».

В 1930-е гг. Норберт Винер – профессор Гарвардского, Корнельского, Колумбийского университетов. В тот же период он получает под свое руководство кафедру математики в Массачусетском институте. Эти годы для него особенно плодотворны. Он пишет сотни статей по теории вероятностей и статистике, по теории потенциала и теории чисел, по обобщенному гармоническому анализу и т. д.

1926 г. был знаменательным в жизни Винера. Он познакомился с Маргарет Эндеман, работавшей преподавателем современных языков в Джуниата-колледже в Пенсильвании. Их знакомство закончилось свадьбой весной 1926 г. Маргарет была надежным другом, сиделкой и хозяйкой для своего рассеянного и неуклюжего мужа. Они не расставались даже во время многочисленных поездок Винера.

В это же время супруги совершили путешествие по Европе, во время которого Винер встречался с известными математиками. В Дюссельдорфе он сделал доклад на съезде Германской лиги содействия науке. В Копенгагене он познакомился с датским математиком Харальдом Бором (братом Нильса Бора), и они решили некоторое время поработать вместе. Однажды, будучи в гостях у братьев, Винер услышал от них забавную для великих историю.

В годы их детства в их доме частенько собирались друзья и знакомые родителей, чтобы поговорить о всякой всячине или вместе пообедать. Во время одной из таких встреч одна посетительница выразила мадам Бор соболезнование по поводу того, что у нее такие неудачные дети. Винер, глядя на детские фотографии, обратил внимание, как и посетительница, на грубые черты лица братьев, хотя их мама Эллен Адлер, дочь влиятельного английского банкира-еврея, была очень красивой женщиной. Но соболезновавшая дама оказалась неправа: Нильс Бор стал выдающимся физиком, лауреатом Нобелевской премии и национальным героем Дании, а Харальд Бор – известным математиком (хотя в молодости он был известным футболистом, а сборная Дании, за которую он играл, стала серебряным призером Олимпийских игр 1908 г. в Лондоне).

•

1927 г. принес семье Винер радостное событие. У них родилась дочь Барбара, и ради как ребенка, так и самих себя они купили дом в сельской местности, чтобы наслаждаться тишиной и чистым воздухом. Норберт был убежден, что умственный труд «изнашивает человека до предела», поэтому должен чередоваться с физическим отдыхом. Он всегда пользовался любой удобной возможностью совершать прогулки, плавал и играл в различные игры.

В это время в кругу молодых ученых произошел забавный случай. Макс Борн пригласили Норберта, а также преподавателей и студентов Массачусетского технологического института посмотреть новинку – электрическую железную дорогу, полученную из Германии. Все хотели поскорее увидеть, как помчится этот миниатюрный поезд. Подключили игрушку к электрической сети, и на глазах у изумленных ученых сгорел трансформатор. Не ожидая такого «подарка», все будущие светила были в растерянности. Но когда начали «разбор полета», оказалось, что часть города, где жил Борн, была подключена к электрической сети постоянного тока, тогда как игрушка работала на переменном токе и поэтому трансформатор сгорел. Вот такой курьез произошел с будущими светилами науки.

Голова ученого всегда была в плену задач, которые он определял для себя в краткосрочный или долгосрочный период. Однажды, когда Винер был в театре, ему пришла в голову мысль, настолько его увлекшая, что он отключился от сцены. У него возникла идея создать оптический прибор для гармонического анализа. Он тотчас же ушел из театра, чтобы обдумать детали своего, как теперь сказали бы, проекта.

Для разработки прибора и воплощения его в жизнь Винер пригласил одного из самых блестящих инженеров-прибористов Америки Венивара Буша. Сам он признавался, что его участие было ограничено только теорией: «Трудно найти человека с более неловкими руками, чем у меня». Зато у Буша были, как говорится, золотые руки, и благодаря этому симбиозу они сумели воплотить в жизнь идею Винера.

Между двумя мировыми войнами Винер успел стать профессором ряда университетов и написал сотни статей по теории вероятностей и статистике, по рядам и интегралам Фурье, по теории потенциала и теории чисел, по обобщенному гармоническому анализу и прочая, и прочая. Это были счастливейшие годы в его жизни. Винер быстро стал заметной величиной в мировой математической науке. К примеру, именно в те годы появляется уравнение Винера–Хопфа.

В 1934 г. Винер получил приглашение из Университета Цинхуа (в Пекине) прочитать курс лекций по математике и электротехнике. Год работы в Китае он считал годом своего полного становления как ученого.

•

С возрастом нестабильность его психики в основном прошла, а на смену ей пришли совершенно анекдотические чудачества университетского профессора. Говорят, в американской академической среде анекдоты про Винера гуляют до сих пор.

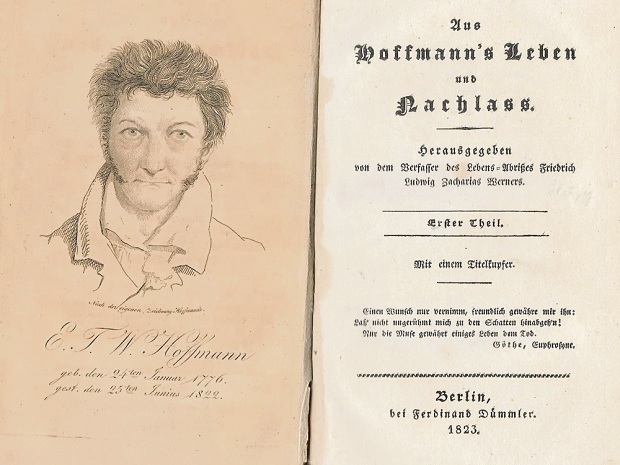

Титульный лист знаменитой книги Н. Винера © Wikipedia

Среди студентов Винер имел славу преподавателя «с причудами». Заходя в аудиторию, он не здоровался, а, как правило, громко сморкался, брал мел и начинал что-то быстро писать на доске. Причем порой, не окончив фразу, он хватался за тряпку и всё стирал со словами: «Нет, это совершенно неверно». Покидал аудиторию Винер также без слов, он ни разу не объявил тему лекции, не принес на лекцию ни единого конспекта.

В свое время ходил популярный анекдот про Винера. Как-то раз в университете между административным зданием и столовой Винера остановил студент, задавший ему вопрос по математике. После обсуждения проблемы Винер спросил у собеседника: «Куда я шел? В сторону столовой или в сторону административного здания?» Студент ответил, что в сторону столовой. «Ага, я еще сегодня не обедал!» – воскликнул ученый и отправился обедать.

Существование таких баек в большом количестве не умаляло его значимость как ученого. В те годы молодой доктор наук пользовался большим авторитетом в научном сообществе Европы – не меньшим, чем в своем Массачусетском технологическом институте.

Винер был крайне требователен и к себе, и к учащимся. По воспоминаниям одного из студентов, однажды по дороге домой он увидел на обочине автомобиль с пробитой шиной и его владельца, стоявшего рядом, того самого преподавателя «с причудами». Парень остановился и предложил помочь, на что Винер потребовал у него зачетку. Норберт принял помощь, лишь убедившись, что у молодого человека сдан зачет по математике.

•

Приход к власти Гитлера глубоко встревожил Винера. Он прекрасно понимал, каким кошмаром может обернуться для мира коричневая чума. Все честные люди, и не в последнюю очередь ученые, должны противостоять этому кровавому чудовищу.

Но вот грянула Вторая мировая война, и в Пентагоне вспомнили о Винере. Ему поручили разработать математический аппарат для систем наведения зенитного огня. Он блестяще выполнил работу, «научив» зенитные комплексы самонаведению без посторонней помощи. Он стал первым, кто предложил применять массированный огонь вместо стрельбы по отдельным воздушным целям.

Именно при создании военных разработок и начала зарождаться наука кибернетика. Винер впервые столкнулся с тем, что машина должна выполнять сложные действия по предсказанию поведения цели, заменяя собой наводчика. В основе этого лежит теория обратных связей в технике, живых организмах и общественных процессах.

Так концепция кибернетики родилась из синтеза ряда совершенно различных научных направлений. Во-первых, как общий подход к описанию и анализу действий живых организмов и вычислительных машин или иных автоматов. Во-вторых – из аналогий между поведением сообществ живых организмов и человеческого общества и возможностью их описания с помощью общей теории управления.

В тe же годы Норберт Винер и мексиканский ученый, профессор медицины Розенблют разработали требования к вычислительным машинам. Сама наука кибернетика на тот момент находилась только на этапе зарождения, и такие машины должны обладать в том числе способностью к самообучению, в них должна была быть использована более экономичная двоичная, а не десятичная система счисления.

Пример такой самообучающейся системы Винер нашел в самой природе и назвал его «Мышь в лабиринте». Если животное запустить в совершенно незнакомое место с запутанными ходами, оно будет наугад тыкаться во все углы, пока не найдет проход. Но во второй раз мышь, учтя все ошибки и запомнив правильный путь, безошибочно пройдет лабиринт и достигнет цели. Это и есть самообучающаяся система в действии.

Сам термин «кибернетика» впервые в современном смысле был применен Винером в 1947 г. А в 1948-м вышла главная книга Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». Машина может обучаться, как человек! Вот что прочтут в его книжке в первую очередь.

Книга всколыхнула весь научный мир и, по сути, стала началом эпохи научно-технической революции. Без современных методов обработки и использования информации мы жили бы в совершенно другом мире, где не было бы современных компьютерных технологий и столь милых нашему сердцу разнообразных гаджетов. Та самая книга «Кибернетика» и заложила основы современного компьютерного мира. По сути, кибернетика в большей степени наука о живых организмах, человеке и обществе, чем о машинах.

В понимании самого Винера кибернетика – это наука об управлении, связях и обработке информации. Наука, позволяющая творить искусственный интеллект и управлять искусственным интеллектом. Машина, полагал Винер, должна обладать способностью к самообучению, то есть становиться умной и, соответственно, приобретать интеллект.

Появление этой книги мгновенно превратило Винера из просто авторитетного ученого в настоящую фигуру общественной значимости. Понятно, что он не был единственным автором новой науки, большой вклад внесли и другие ученые. Но Винеру, несомненно, принадлежит ведущая роль в формулировании идей кибернетики и их использовании во всех сферах человеческой деятельности.

Книги Винера привлекли внимание широкой аудитории, не только специалистов. Можно предположить, что он мог бы состояться и как писатель, но он стал гениальным ученым.

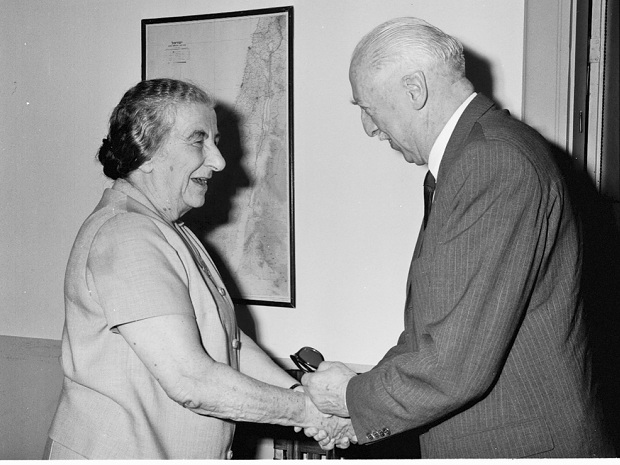

В январе 1964 г., за несколько месяцев до смерти, Норберт Винер был удостоен высшей для американского ученого награды – Национальной медали науки США. На торжественном обеде в Белом доме, посвященном этому событию, президент США Линдон Джонсон обратился к Винеру: «Ваш вклад в науку на удивление универсален, ваш взгляд всегда был абсолютно оригинальным, вы потрясающее воплощение симбиоза чистого математика и прикладного ученого».

По прошествии более 75 лет созданная Винером наука определяет путь развития всего человечества.

Норберт Винер скончался 18 марта 1964 г. в Стокгольме.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника