Изгнание ученого

К 25-летию со дня смерти Ефима Эткинда

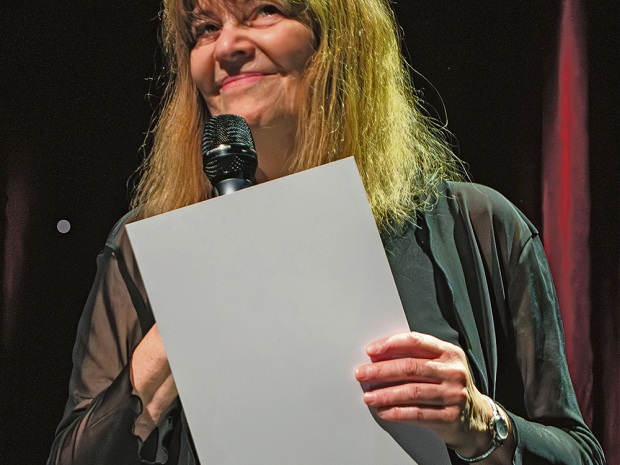

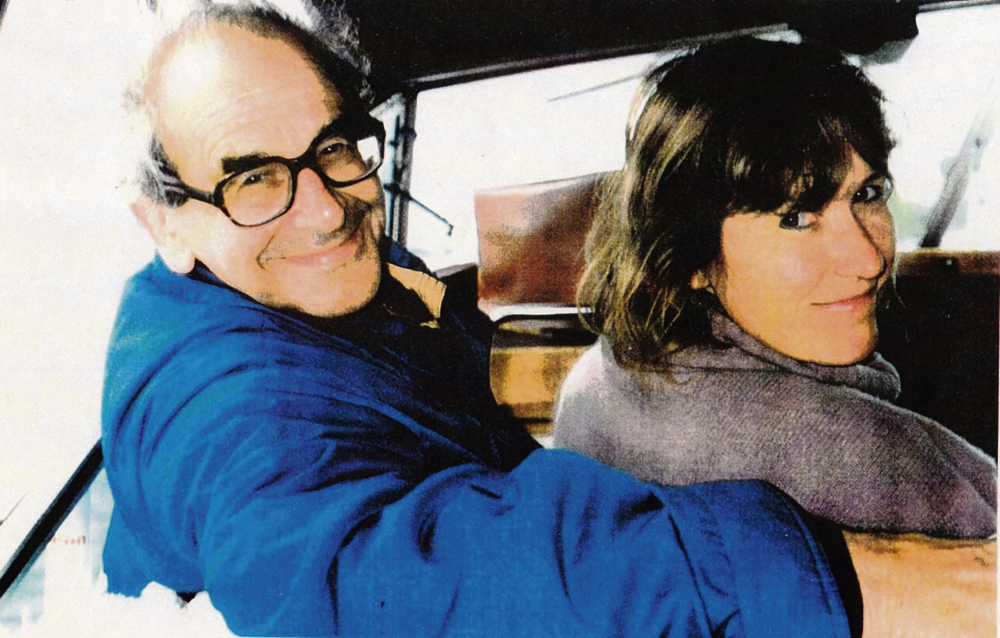

Ефим Эткинд и Эльке Либс© Wikipedia/Elke Liebs

– Вы знакомы с Солженицыным Александром Исаевичем?

– Знаком.

– С какого времени?

– С 1963 года.

– Часто встречались?

– Нет, редко...

– Что вам известно о рукописи Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»?

– Ничего не известно.

– Так-таки ничего?

– Ничего.

Из протокола допроса Е. Эткинда в КГБ

Ефим Григорьевич Эткинд – крупный советский ученый-филолог, автор сотен научных работ – был хорошо известен в научных кругах СССР и за рубежом, а студенты любили посещать его блестящие лекции. Но в 1974 г. он был лишен научных степеней, профессорского звания, работы в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена, выгнан из Союза писателей СССР. В этой ситуации он принял решение покинуть страну «развитого социализма». В 1977 г. в Лондоне вышли его очень интересные мемуары «Записки незаговорщика», где филолог подробно рассказывает, за какие «прегрешения» с ним так расправилась советская власть.

«Ползает на брюхе перед Западом»

Первые проблемы с властью у Эткинда возникли еще в 1949 г., когда правила бал «космополитическая» борьба с евреями. Тогда он работал в Ленинградском пединституте иностранных языков. «Кто-то из верноподданных коллег донес, что в лекции, обсуждая „Повесть о настоящем человеке“ Бориса Полевого, я сослался на рассказ Джека Лондона „Любовь к жизни“ как на образец для Полевого. Ретивые ораторы уверяли притихшую от испуга студенческую и преподавательскую аудиторию, что Эткинд принижает советскую литературу, клевещет на нее, видя в советских писателях жалких подражателей западным буржуазным авторам, низкопоклонствует перед Западом, ползает перед ними на брюхе». Эткинд простодушно твердил, что Джек Лондон не буржуазный, а антибуржуазный, и Полевого он не выставил подражателем, а только проводил тематическую параллель.

Никакие доводы его спасти не могли, судьба преподавателя была решена заранее: «провинность его, как и других космополитов, не в тех или иных утверждениях, а в том, что он – еврей». Уволили за «порочные лекции», пропагандирующие «упадочную литературу загнивающего Запада». Не помогли ни научные успехи, ни то, что он был добровольцем в недавно завершившейся Второй мировой войне, воевал четыре года и получил звание старшего лейтенанта. Трудоустроиться Ефиму удалось лишь в провинции – в педагогическом институте Тулы.

«Тунеядец» Бродский

Когда Эткинд впервые прочитал несколько страничек начинающего поэта Иосифа Бродского, то сразу увидел «в ритмах, метафорах, звуках» верный признак подлинного поэта. Они познакомились. Ефим помогал Иосифу находить работу литературного переводчика, публиковать переводы, что давалo ему возможность заработать на кусок хлеба.

А в воздухе пахло грозой. Сначала статья «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград», изображавшая Бродского невеждой, бездельником, тунеядцем, настойчиво уклоняющимся от общественно-полезной деятельности. Затем – арест, тюрьма «Кресты», суд над «паразитом на шее общества». Бродский был далек от политики, не писал политических стихов, но для советской реальности всё же был инородным телом, инакомыслящим. «Всё, что он делал, писал, думал, было – „инако“. Можно ли это простить?» – размышляет Эткинд. Бродскому грозила высылка. Эткинд пытался этому воспрепятствовать и стал одним из активнейших защитников поэта на суде в 1964 г.

Судья: – А что вы сделали полезного для родины?

Бродский: – Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден… я верю, что то, что я пишу, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Обвинение строилось на поддельной справке, чужих стихах, на неизвестно откуда добытых дневниках и письмах Бродского. Выступали свидетели обвинения, никогда не видевшие Бродского и не читавшие его стихов, но возмущавшиеся им. Выступали свидетели защиты. Эткинд говорил, что Бродский – поэт редкой, выдающейся одаренности, человек незаурядной трудоспособности, для своей работы переводчика изучивший польский и английский.

Но ничего не понимающие в литературе, специфике литературной профессии судья и заседатели настаивали на том, что Бродский не хотел работать, а только «баловался» стихами. «Массовка» из строительных рабочих улюлюкала, встречала глумливым смехом слова Бродского, аплодировала обвинению, едко выражалась в адрес защиты. Эткинд представил себе, как аналогично судили бы в таком зале и Пушкина: «Скажите, Пушкин, почему вы столько времени бездельничали?».

Судье дали прямой приказ: на основании указа 1961 г. о «борьбе с тунеядством» сослать поэта в отдаленную местность на пять лет с применением обязательного труда. Приговор был готов заранее. Защитники расходились, подавленные произволом грубой силы и цинизмом судебного спектакля. Суд был лицемерный: в уме держали, что Бродский опасен для советского режима, а судили за тунеядство.

Во время суда над Бродским родились опыт коллективной борьбы и самиздат. Но защита Бродского дорого обошлась его участникам, в том числе и Эткинду. Частное определение суда порицало его за правдивые свидетельские показания, а в ленинградском отделении Союза писателей ему объявили выговор – «за политическую близорукость, притупление бдительности…».

Однако вскоре на перевыборном собрании ленинградских писателей избрали новое руководство, Эткинд стал членом правления, несправедливое осуждение было снято, а суд признал, что частное определение было ошибочным. Иосиф Бродский же через полтора года ссылки был возвращен в Ленинград. Времена еще были сравнительно травоядные.

«Фальсифицирует литературный процесс»

1968 г. Во вступительной статье к двухтомнику «Мастера русского стихотворного перевода» Е. Эткинд, говоря, что в советское время поэтический перевод достиг небывалого прежде уровня, отмечал: «Общественные причины этого процесса понятны. В известный период, в особенности между XVII и XX съездами, русские поэты, лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гёте, Орбелиани, Шекспира и Гюго».

Написав правду, ученый понимал ее политическую взрывчатость, но использовал простодушное недоговаривание – авось проскочит. Тогда внимательным читателям поможет кое в чем разобраться. Ну а не пройдет – так вычеркнут без лишнего шума. И «фраза» миновала все препоны, микроскопы рецензий и цензуры, потому что еще совсем недавно, со времен хрущевской «оттепели», она была безобидна.

Но теперь кто-то «наверху» ее заметил, и внезапно «решили разделаться даже с жалкими остатками недавнего либерализма». «Фразу» признали идеологической диверсией. Бюро ленинградского обкома во главе с первым секретарем Толстиковым постановило, что Эткинд «фальсифицирует литературный процесс в СССР», протаскивая ложное мнение об отсутствии свободы художественного творчества. И ученый совет педагогического института за политически вредную концепцию осудил. Досталось и сотрудникам редакции выпускавшего книгу издательства «Советский писатель» – их тягали в кабинет директора на допрос: как они могли пропустить антисоветское утверждение?

Под колпаком КГБ

1974 г. КГБ выдвинуло против Эткинда несколько обвинений. Во-первых, по делу писателя Михаила Хейфеца, написавшегo предисловие с «клеветой» на политику СССР к планируемому в самиздате пятитомнику стихов И. Бродского. С этой статьей Хейфец попросил ознакомиться Эткинда, и тот в письме ему выразил свое мнение. Письмо попало к кагэбистам и рассматривалось ими как рецензия, положительно оценивающая антисоветскую позицию Хейфеца и стремящаяся придать его тексту еще более антисоветский характер.

Вторым «упреком» стало «Письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию». На самом деле это письмо Эткинд адресовал своему зятю, собиравшемуся эмигрировать, а потом оно ходило по рукам в Ленинграде и Москве и оказалось в КГБ. Ученый призывал евреев не покидать СССР: от того, что вы воспользуетесь чужими демократическими свободами, у вас дома не введут многопартийную систему и не выпустят диссидентов из лагерей. Одно независимое слово, сказанное дома, важнее многолюдных манифестаций за границей. «Боритесь, но здесь, а не там». Впрочем, позднее в «Записках незаговорщика» Ефим говорит, что уезжающих «можно понять и оправдать: страна сделала многое, чтобы они утратили даже подобие патриотических чувств... им долго объясняли, что... чужак останется чужаком, какие бы он услуги ни оказывал „коренным“».

И, наконец, пожалуй, главное обвинение – «связь с Солженицыным»: более 10 лет знаком, помогал ему в работе, хранил у себя произведение «Архипелаг ГУЛAГ». На допросе в КГБ Эткинд отрицал, что имел какое-то отношение к «Архипелагу ГУЛAГ», но на самом деле действительно помогал.

А еще вновь всплыли и «дела давно минувших дней» – его «антисоветская деятельность» в ходе «процессa Бродского» (словно и приговор, и судебное определение по «поведению» Эткинда в ходе защиты, и порицание писателей не были отменены), статья-вступление в антологии переводчиков и даже отстранение от работы в 1949-м (вроде бы давно осужденный сталинизм).

Гражданская казнь

КГБ натравило на Эткинда «советскую общественность». Расправились руками профессоров и писателей. Прошел спектакль «гражданской казни», затеянный в два действия: заседание ученого совета института с именем Герцена на фронтоне и заседание секретариата ленинградского отделения Союза писателей.

Эткинд подробно и красочно живописует, как начальство готовит подобные собрания, как они протекают, как в кабинетах с дубовыми панелями склоняют докладчиков на погромные выступления, посулив взамен квартиру, внеочередной автомобиль, кафедру, лабораторию, отсрочку выхода на пенсию, поступление дочери в аспирантуру, поездку в Японию, издание книги и т. д. «Полсотни профессоров, составлявших Ученый совет, и десяток писателей, входивших в секретариат, не более чем статисты. Партийно-полицейское начальство уверено в себе и в успешности своей тактики, оно знает людей, которыми манипулировало много лет подряд. Сопротивление не угрожает».

Ефим Григорьевич не стал украшать задуманные спектакли своим участием. «Достаточно прийти, чтобы они засыпали меня провокационными вопросами, на которые я не мог бы ответить. Лгать в ответ – мерзко. Говорить правду – губительно. Я охотно бы сказал и в институте, и в Союзе писателей всё, что думаю, но тогда они только о моих ответах и будут говорить – их положение окажется устойчивее».

Но о том, что происходило на этих позорных сборищах, он хорошо знал. В подробностях, вплоть до того, кто что заявил. Опубликованные им стенограммы показывают, как с бóльшим или меньшим пафосом, грозным металлом в голосах его обличают коллеги (в том числе и евреи). Сколько вылили на него помоев, мерзости: «антисоветский отщепенец, двурушник», «подрывает основы нашего строя», «идеологический диверсант, внутренний Солженицын», «духовный отец для проходимцев», «виновен перед народом и страной», «действовал за нашими спинами как классовый враг», «разлагал молодежь», «на пушечный выстрел нельзя подпускать к студенческой аудитории», «не место среди преподавателей»…

А потом были единогласные голосования. Доктор филологических наук, известный ученый, писатель, специалист по французской литературе, по Бертольту Брехту и русским поэтам-переводчикам, профессор, преподаватель, четверть века прививавший студентам любовь к поэтическому слову, уважение к ценностям культуры, был выброшен из института и Союза писателей. В одночасье стал «голым человеком на голой земле». А студентам просто сказали: «Профессор Эткинд занимался недозволенной деятельностью и преподавать больше не будет».

Эткинду было горько: человеческий голос так и не прозвучал ни разу на этих заседаниях. Вереница профессоров, преподавателей, прозаиков, поэтов, критиков беспрекословно позволила втянуть себя в преступление неправедного суда, основанного на полицейском произволе и диктате.

Горестными стали разочарования в некоторых людях. Правда, ряд настоящих ученых, людей, к которым он питал уважение или симпатию, в выступлениях против него не отметились. «Упасла судьба от излишней боли. Держатся мои друзья! Сознание этой, пусть даже молчаливой, честности согревает меня до сих пор».

А террор против него продолжался. Запретили упоминать его имя в статьях, книгах. В библиотеках предавались огню его труды по теории стиха и теории перевода, по истории французской, немецкой и русской литературы, по стилистике и поэтике. «Стилистика французской литературы. Русские переводы французской поэзии. Это что, политика? Подрыв государственных основ?.. И всё это оказалось уничтоженным, запрещенным, изуродованным». Из-за «дела Эткинда» пострадали и десятки других авторов.

Были и те, кто поддержал ученого. Домой к нему приходили друзья, сочувствующие – пожать руку, рассказать о просочившихся слухах. На скамейках в саду Герценовского института, на стенах института, на досках в аудиториях, на стенах близлежащих улиц возникали ночью требования: «Верните профессора…». А в апреле 1975 г., в годовщину изгнания, студенты института устроили забастовку и распространили листовки. «В Советском Союзе таких вещей не бывало», – пишет Эткинд. На другой день после обнаружения листовок несколько студентов бесследно исчезли из института.

Броня всемирного внимания

И в мире тоже хорошо знали, что происходит. В отличие от периода сталинщины, «прошло время, когда можно было душить в темноте, убивать безнаказанно, ходить по трупам среди всеобщего безмолвия. Мир изменился...» В середине 1970-х,когда изгоняли Эткинда, вся информация уже просачивалась – и в самиздат, и за границу. Многие деятели «истории Эткинда» попали в газеты разных стран в качестве прислужников КГБ, испортили свои биографии. Газеты Запада и такие «махровые» радиостанции, как «Свобода», «Би-би-cи», «Голос Америки», «Немецкая волна», «Радио Канада», оповестили мировую общественность о его деле, и в защиту Ефима Эткинда выступили университеты Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, международный ПЕН-клуб, Австрийское общество литературы, Дармштадтская академия, Французский союз переводчиков… Зарубежную почту в СССР задерживали, но ученому приходили телеграммы, звучали звонки поддержки от журналистов, литераторов, Генриха Бёлля, сообщения о посланных приглашениях, письмах, протестах.

Теперь в поединке палача с жертвой, как говорит Эткинд, он «был огражден броней всемирного внимания». Хотя картины единодушного злопыхательства и изгнания филолога преподавателями и писателями были столь мрачны и нелепы, что в западных странах многие университетские преподаватели и студенты отказывались в них верить. А во французских прокоммунистических кругах заявляли, что это антикоммунистическая провокация. Далекие от советских реалий, они не понимали, что такое «леденящий душу, парализующий язык и мысли, привычный и неодолимый, постыдный и грозный страх».

«В имени твоем звук чуждый не взлюбя»

Акцентирует внимание Эткинд и на антисемитской составляющей своих «приключений», на черносотенстве в Советском Союзе: «в имени твоем звук чуждый не взлюбя».

Так, когда Эткинд занимался составлением антологии российских стихотворных переводчиков, сотрудники ленинградского обкома партии критиковали его за то, что он якобы превозносит одну группу переводчиков (Пастернак, Маршак, Мандельштам, Эренбург, Давид Бродский) за счет другой, забывая о заслугах таких поэтов, как Луговской, Сурков, Прокофьев. Как видим, «группой» обкомовцы называли поэтов-евреев. Еврей-составитель их выпячивает, а русских переводчиков притесняет (хотя в книге, конечно, были представлены другие этнически русские поэты и писатели). Они рассуждали вполне в духе времени. Но слово «евреи» не было сказано, противник темнил и прятал свои карты. Вообще в 1968 г., когда разгорелось это «дело о фразе», еврейский вопрос остро встал из-за событий «Пражской весны»: официальная советская печать прямо писала о том, что зачинщики «пражской ереси» – сионисты: литературовед, политик Эдуард Гольдштюкер, политик Франтишек Кригель… (естественно, не забудем – Эткинд об этом почему-то не пишет – и разрыв СССР дипломатических отношений с Израилем в 1967 г. – А. К.).

Рассказывая об «ученом совете», выгнавшем его из института, Е. Эткинд упоминает известного своими юдофобскими взглядами проректора Кожухова, допустившего на собрании оговорку: ругая Эткинда, вместо него он назвал другого преподавателя-еврея – Эвентова, «возбудив смех даже в этой насмерть перепуганной аудитории. Есть у Брехта комедия „Mann ist Mann“, которая в русском переводе правильно названа „Что тот солдат, что этот“. Для Кожухова Эвентов прежде всего еврей, и тоже на „Э“ – можно ли не спутать? Что тот еврей, что этот еврей».

А во время проработки в Союзе писателей поэт Михаил Дудин сказанул, говоря о той вступительной статье Эткинда к сборнику переводчиков и о «Письме евреям»: «Самое отвратительное – национализм, от него поллоктя до фашизма. Этот сионизм лезет из каждой строки». Эткинд отмечает: такое высказывание показывает, что «Дудин ничего не читал, ни о чем даже не слышал и, видимо, хлебнул больше, чем было можно». В статье «Стихотворный перевод в истории русской литературы» «и тени сионистских идей не могло быть, даже если бы ее автор был фанатиком сионизма», а в «Письме» автор не только не выступает сионистом, но и отговаривает евреев уезжать в Израиль. Но «Дудин услышал только слово „евреи“, да еще, наверное, „воззвание“, а всё остальное реконструировало его полупьяное воображение».

Эткинд подытоживает: «Сегодня, в середине семидесятых годов XX века… нас снова хотят убедить, что евреи России отличаются от „коренного“ населения своей кровью... мы стали свидетелями того, как антисемитские настроения мутным потоком разливаются в нашей стране». А также и на Западе в прессе, книгах некоторых эмигрантских кругов «мелькают либо подразумеваемые, либо даже прямо высказанные мнения: что еврею до русской нации? Еврей по природе своей интернационалист (читай: коммунист)».

И Ефим Эткинд заявляет: «Я буду называть себя евреем до тех пор, пока будет существовать дискриминация», «я, даже не считая себя евреем по культуре, не имею морального права отрекаться от своего еврейства – это было бы с моей стороны трусостью и низостью», «когда я читаю антисемитские строки, я, при всем моем бескомпромиссном интернационализме, с гордостью говорю: я – еврей».

Опасные филологические сочинения

Эткинд не хотел уезжать из СССР: «Мне страстно хотелось на Запад: я всю жизнь исследовал французских писателей, и никогда мне не довелось видеть Францию: меня не пускали даже туристом. Я много лет переводил немецких поэтов, от Ганса Сакса до Бертольта Брехта и Эриха Кестнера, и никогда я не видел Германии, и уже не надеялся ступить на ее землю... Мне мучительно хотелось увидеть Экс-ан-Прованс, Париж, Ферней, Любек и Женеву, остров Реюньон и Брюгге. Но изгнанник – не турист. Увидеть мир ценой утраты своего воздуха, своих близких, своего читателя, языка, окружения, своих учеников? Это мне казалось чудовищным. Непредставимым. И я был готов бороться, если только хоть какая-то борьба возможна. Бороться вопреки всему – еврейскому бесправию, всесилию Большого дома (так в Ленинграде прозвали здание КГБ. – А. К.), леденящему страху, парализовавшему даже благожелателей... Но слишком скоро оказалось, что борьба невозможна».

Ни собрание стихов Бродского, ни вступительная статья к ним Хейфеца в самиздате так и не вышли, однако Хейфец получил четыре года лагерей и два года ссылки. Арестовать, отправить в лагеря, сослать столь видного ученого, как Эткинд, побоялись. Международного шума. Да и предпосылок для репрессий было не много. Но стукачи и топтуны несколько месяцев следовали по пятам. КГБ становился всё активнее, Эткинду и в особенности его дочери могла грозить прямая опасность. И пребывание его в Союзе являлось губительным для тех, кто приходил к нему, поддерживал, открыто демонстрировал свое сочувствие. «Я не имел права требовать даже от моих друзей, чтобы они были героями».

Оставшийся без права преподавать и печататься, с неудачными попытками обжалования жестоких вердиктов, Эткинд подал заявление в ОВИР на отъезд в Израиль. Ответ пришел уже через четыре дня. «Решение о высылке было заготовлено давно», – полагает ученый. «Почему филологические сочинения оказались опасными для ядерной державы?» – задается вопросом Эткинд.

В эмиграции он жил в Париже, был профессором в одном из парижских университетов, преподавал там и в других зарубежных университетах русскую литературу. Переводил русскую поэзию на французский и немецкий языки. В постсоветской, ельцинской России ему вернули звание профессора и докторскую степень. Последние 10 лет жизни состоял в браке с профессором германистики Потсдамского университета Эльке Либс, с которой познакомился во время совместной работы в Орегонском университете в США.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство