«Навеки данные нам дружба и любовь»

К 120-летию со дня рождения Мыколы Бажана

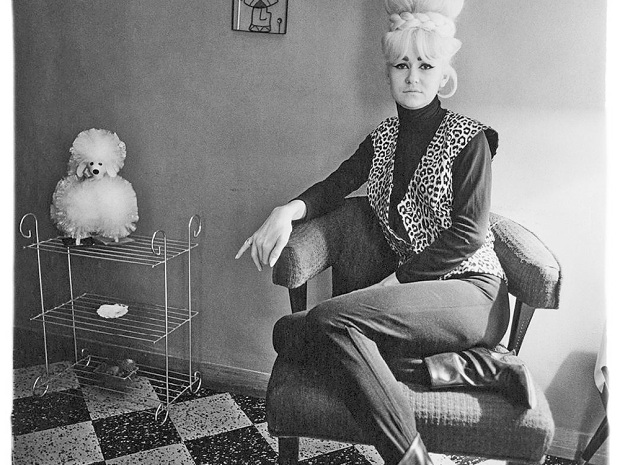

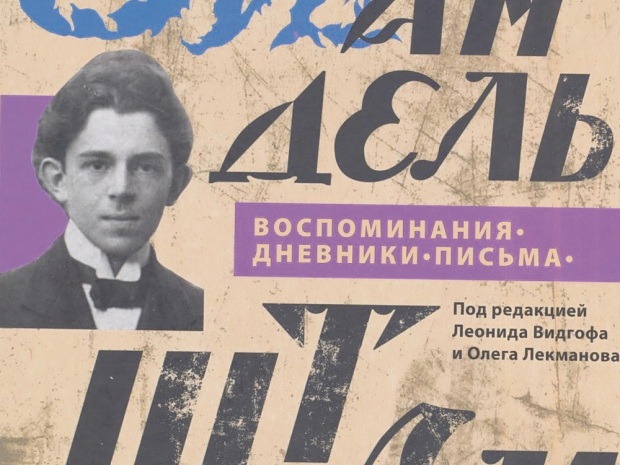

Мыкола Платонович Бажан

Мой земляк из Украины уверен, что на бывшей родине «по-прежнему господствуют украинские нацисты», от которых евреев надо спасать. Хотя сам он, по собственному признанию, с антисемитизмом в прошлом сталкивался эпизодически на бытовом уровне, а сын страдал лишь от юдофобии советской номенклатуры, порой чинившей препятствия его карьере. С подобными предубеждениями среди эмигрантов, одурманенных российским телевидением, приходится встречаться не раз. Вспомнил я о них в связи с предложением редакции написать о выдающемся украинском поэте Мыколе (Николае) Платоновиче Бажане, публицисте, ученом, культурологе, переводчике, театроведе, литературном критике, общественно-политическом деятеле, подлинном гуманисте и интернационалисте. К той же когорте принадлежали Павло Тычина, Максим Рыльский, Володымир Сосюра и ряд других интеллектуалов-филосемитов.

«Искать человека повсюду»

Сложная жизнь и противоречивая творческая деятельность классика украинской литературы совпала с насаждением в Украине советской власти, идеологии коммунизма и устоев социализма. Он был сыном дворянки Галины Поржецкой и военного топографа Платона Бажана, офицера при царе и в армии Петлюры. В семье любили искусство и литературу, мать была активной участницей украинской общины. Отец и сестра Мыколы во времена «большого террора» скрывались, младший брат был репрессирован по делу Украинской военной организации. Рожденный 9 октября 1904 г. в Каменце-Подольском, Николай провел детство и юность в Умани. Учился сперва в гимназии, потом в кооперативном техникуме, параллельно увлекаясь авангардным сценическим искусством под руководством режиссера Леся Курбаса. И писал стихи в рукописном сборнике.

В 1921-м М. Бажан переехал в Киев, занимался там в Кооперативном институте, затем в Институте внешних связей, но оба не закончил. В 1923-мон присоединился к объединению панфутуристов, работал в редакциях газеты «Большевик» и журнала «Юно», где публиковал свои первые произведения в футуристическом духе. Советский режим принял в надежде на то, что тот даст Украине новую жизнь и освободит ее творческие силы. В 1925-м вошел в группу поэта Мыколы Хвылёвого, теоретика «национал-коммунизма». Издал первый сборник стихов «17-й патруль», в котором романтизировал пролетариев и чекистов. Бажан работал также редактором и сценаристом в молодом украинском кинематографе, сблизился с Александром Довженко и написал о нем книгу. В 1920-х гг. заведовал сценарным отделом Всеукраинского фотокиноуправления в Харькове, литотделом Харьковского театра оперы и балета, был замредактора журнала «Кино».

Бажан считал миссией искусства воспевать веру в человеческое, гуманизировать и возрождать его. Девизом писателя становится: «Искать человека повсюду!». Он всё больше определяется как поэт барóчной эстетики, многоярусного разворачивания темы, изобретательного переплетения мотивов, органичного соединения брутального и патетического мироощущения, как певец мужественных людей, способных на подвиг во имя правого дела: «Впервые встает человек над землею как этой земли властелин». Шедевром такого стиля стал поэтический цикл «Здания» (1929), в котором он выступил интерпретатором творческой энергии человека («Жить – это значит осуществлять труд, мысль и слово»). Абстрактному гуманизму он противопоставляет общечеловеческие символы культуры, основанной на классовой морали.

Победа над «ложным гуманизмом» в себе давалась ему нелегко. Сомнения и болезненные размышления души звучат в его поэме «Слепцы» (1931): «Зорче и глубже вдуматься в себя».

Вместе с тем уже тогда Бажан оказался под бдительным оком советских карательных органов как возможный «террорист». А после расправы властей над Курбасом и Хвылёвым он был как их соучастник обвинен в «антисоветчине», «буржуазном национализме и шовинизме», «фашистских устремлениях». Действительно, не было ни одного из представителей «Расстрелянного возроджения», с кем бы Бажан не общался. О съезде писателей СССР в 1934-м он в частной беседе сказал: «Кому нужна эта кукольная комедия, где никто всё равно не смеет сказать искреннего слова и все из-под палки обязаны кричать „ура“? Ведь заграницу всё равно не обманешь. Там прекрасно информированы о том, что Москва зажимает всячески литературу национальных республик, что она только в декретах кричит о расцвете национальных культур, а на самом деле давит эти культуры железным кулаком». «Братскую» Россию Бажан заклеймил: «...Хищническая и солдатски бескультурная, она и при Сталине стремится поработить Украину. Нам чужда Москва, мы с незапамятных времен были посетителями западной культуры, мы – европейцы».

На него появлялись доносы платных агентов, нападки критиков-ортодоксов. Его серьезно напугали две автокатастрофы-покушения, которые случились с ним одна за другой. В 1938–1939 гг. Бажан каждую ночь ожидал ареста и даже некоторое время не ночевал дома. Он становился всё более молчаливым и замкнутым, боясь сказать что-то лишнее. На него был заведен новый формуляр, но Сталин наградил его орденом Ленина за перевод с грузинского поэмы «Витязь в тигровой шкуре», и дальнейший ход делу не дали. Вероятно, поэтому из-под пера писателя начинает выходить преимущественно партийная патетика, мастерски выполненная под маской искренности (оды-панегирики Ленину, Сталину, Кирову). В 1940-м он вступает в партию, избирается секретарем партбюро Союза писателей Украины.

В годы Второй мировой войны М. Бажан редактирует фронтовую газету «За Радянську Україну», издаваемую для населения оккупированных областей и партизан, не прекращая работу поэта и публициста. Его «Клятву», опубликованную в первые недели войны («Не будет, не будет вовек Украина рабою немецких господ») знал каждый, кто читал по-украински. Мобилизующее значение этих афористичных строк-лозунгов было неоценимым. Произведения тех лет остро отражают беду народа и патриотический подъем: «Не знать пощады», «Баллада о подвиге», «Сталинградская тетрадь», «Битва», «Знамя победы», «Даниил Галицкий». В них звучал призыв: «Мужай в борьбе, и в гордости, и в чести!» Тогда же Бажан получил первую Сталинскую премию.

С 1943 по 1948 г. он заместитель председателя Совета Министров УССР, советник представительства Украины в ООН, возглавляет Союз писателей Украины. Позже становится членом украинской Академии наук, депутатом республиканского и союзного Верховных советов, членом ЦК КПУ. В первые послевоенные годы – времена усиления сталинской идеологический реакции и политического террора – он вынужден выступать против «украинского национализма» историков и писателей, развенчивать «загнивающий Запад» (вторая Сталинская премия за сборник «Английские впечатления»). Кроме того, был дважды награжден орденами Ленина и дважды – Красного Знамени. Наконец, после 23 лет неустанного надзора НКВД/МВД «дело Бажана» в октябре 1952-гобыло формально закрыто. В годы «оттепели» он – председатель правления Союза писателей Украины, поднимает вопрос о реабилитации репрессированных литераторов. В конце жизни в поэме «Ночные раздумья старого мастера» самокритично подверг свои ошибки нравственному самоанализу.

«О дружба масс, ты первой входишь в вечность!»

Мыкола Бажан мечтал об интернациональной солидарности народов советской страны и мира. Вместе с тем за дружбой масс он усматривал братское содружество реальных людей различных этносов:

Я – Человек. Сын своего народа,

Где друг есть друг, а если брат, так брат.

Он прекрасно знал, глубоко уважал и любил творчество представителей разных национальных культур: Данте и Петрарки, У. Шекспира, А. Пушкина и В. Маяковского, Й.-В. Гёте, Э. Гофмана, И. Гендерлинга и Р.-М. Рильке, Ш. Руставели, Д. Гурамишвили, Я. Райниса, А. Мицкевича, Ю. Словацкого, А. Навои, Р. Тагора. Вступал в дружеские отношения с разноплеменными современниками: Н. Тихоновым, Н. Заболоцким, М. Танком, А. Кулешовым, С. Чиковани, И. Абашидзе, З. Гамсахурдией, Е. Чаренцом, С. Вургуном, Э. Межелайтисом, Я. Ивашкевичем и многими другими. Он неоднократно писал о них стихами и прозой, блестяще переводил их произведения, что для него становилось актом дружбы и братства, вхождением в духовный мир других народов. С той же целью он посещал Россию, Грузию, Белоруссию, Узбекистан, Польшу, Италию, Великобританию. В 1954-м издал литературно-критический сборник «Дружба народов – дружба литератур».

Особое и притом важное место в жизни и творчестве Мыколы Бажана занимало еврейство. Классик украинской литературы вспоминал: «Я вырос в маленьком украинско-еврейско-польско-русском местечке Умань, где пережил бурные годы Гражданской войны, все ужасные вспышки межнациональной вражды и резни, и поэтому судьбы четырех народов, которые своей жизнью, языком, обычаями, традициями окружали мою юность, особенно мне важны и необходимы». Всю жизнь он последовательно занимал филосемитскую позицию. Мыкола Бажан демонстративно уклонялся от участия в разгроме еврейской культуры и литературы в Украине в конце 1940-х – начале 1950-х гг. И достойно вел себя в период травли «космополитов», за что подвергался обвинениям в антипатриотизме и беспринципности. На одном заседании он пытался взять под защиту «безродного космополита» Адельгейма, но его согнали с трибуны. Друзьям он с горечью признавался: «Как мне надоели эти антисемиты!» И подтрунивал над собой: «Меня обвиняют в украинском буржуазном сионизме». А в 1951-м агент НКВД доносил, что «образованный Бажан – еврей по национальности, а не украинец, и действительная его фамилия Рабинович».

Поэт активно интересовался еврейской историей и религией, знал идиш и иврит, читал в оригинале Шолом-Алейхема, которому посвятил эссе «Великий еврейский писатель» и «Слово людской надежды». Бажан писал в предисловии к собранию его сочинений: «Между народом и писателем существует крепкий, вечный союз; поэтому писатель является для своего народа и слугой, и жрецом, и пророком, поборником правды и справедливости. Для своего народа таким писателем был Шолом-Алейхем... Страницы его бессмертных произведений наполняет бессмертная человечность, и никакими антисемитскими выкриками ее не заглушить, никаким кладбищенским пеплом ее не скрыть». А еще он называл еврейского писателя «великим человеком», который мог рассказывать о важном очень простыми обычными словами.

Мыкола Бажан прослеживает связи, соединявшие знаменитого еврейского писателя с его родиной – украинской землей, к которой он всегда сохранял самые теплые чувства. Исторические условия, по меткому замечанию М. Бажана, так сложились, что Украина стала не только родиной Менделе Мойхер-Сфорима, Гольдфадена, Шолом-Алейхема, Переца, Бергельсона, но фактически и центром развития новой еврейской литературы.

Мыкола Бажан высоко ценил творчество Генриха Гейне, Бориса Пастернака, Ильи Эренбурга. Он дружил с поэтами Павлом Антокольским, Эдуардом Багрицким и Абрамом Кацнельсоном, содействовал изданию произведений Лейба Квитко, посвятил эссе «Товарищ светлого дня» Давиду Гофштейну, переводил с идиша на украинский их сочинения. Тесно сотрудничал с литературоведом Евгением Адельгеймом, поэтом Мойше Пинчевским, прозаиком Натаном Забарой, Дер Нистером, Перецом Маркишем и другими еврейскими литераторами. Когда утверждали правление Союза писателей Украины, в его состав был выдвинут Леонид Первомайский (Илья Гуревич), но Малышко возразил: «У нас уже есть один еврей – Полянкер». Бажан дал резкую отповедь: «Первомайский – украинский поэт. Какие тут могут быть нормы и проценты?!» А в 1970-х он поддержал молодого поэта Моисея Фишбейна, который позже рассказывал: «Мыкола Платонович был моим литературным отцом, забрал меня из моих родных Черновцов в Киев. Я работал у него в Энциклопедии, он дал мне рекомендацию в Союз писателей». Позже (уже в эмиграции) Фишбейн стал одной из ведущих фигур современной украинской поэзии. В его творчестве, отмечают критики, парадоксально сочетаются тема еврейской национальной судьбы и украинская барочная и неоклассическая образность, патриотизм еврейский и патриотизм украинский.

Виталий Коротич рассказывал, что украинский поэт, потомок дворян, человек, благодаря которому увидела свет Украинская энциклопедия и многие другие серьезные книги, был зачислен украинскими националистами в евреи именно за образованность. Близким друзьям Мыкола Платонович говорил: «Как мне надоели эти антисемиты!»

«Поэт еврейских судеб»

В своем творчестве Мыкола Бажан не очень частo обращался к еврейской теме, что правомерно отмечал израильский журналист Семен Киперман. Известно лишь три его эпических произведения, посвященных еврейству. Хронологически первой стала поэма «Гетто в Умани» (1929), в которой поэт пытался осмыслить трагическую долю еврейского народа до революции. Почему-то в аннотациях говорится, будто это – «книга о зверствах немцев в период Второй мировой войны». Бажан знал, что в украинской Умани издавна проживали евреи, там умер основатель бреславского хасидизма рабби Нахман, там жил его ближайший ученик рабби Натан. Умань стала одним из важнейших центров Гаскалы в Украине и вместе с тем – местом кровавых еврейских погромов гайдамаков, войск Директории, крестьянских ватаг и красноармейцев.

В своей экспрессионистской поэме автор поднимает тему бесчеловечной жестокости банд Железняка над евреями уманского гетто:

И взвился над землей, как вихрь, ореол

Пылающих корон, что Иудею ветхую венчают,

Тот одногорбый старенький Сион.

В то же время поэт отвергает якобы присущий хасидам обветшалый религиозный сионизм – «ковчежек с торой рыжей синагоги», «самум небесного и злого Ханаана», по его мнению, ставший тормозом на пути их свободного развития, – и предает анафеме консервативный состав еврейской культуры, прежде всего религию:

Холм сожаления, отчаянья и жажды,

Сион твой в пламени – пускай горят Сионы,

Застенки нации, и плаха, и алтарь,

Тюрьма и царство, и химера

Взбешённого в скитаньях Агасфера,

Раба, мечтателя, искателя, безумца.

«Гетто в Умани» превратилось в эпитафию трагическому прошлому евреев. И вместе с тем поэт-атеист страстно призывает к пробуждению узников гетто, пребывающих в летаргическом сне хасидизма:

Не спи, Израиль! О, шма Исроэль,

Не спи и проклинай

Туман огня и пепел синагоги!

Не все твои дороги

Ведут в Сион на казнь и унынье.

Не спи, Израиль!

Не спи и прокляни,

Как немощь черную молитв

Хасидского Содома...

В 1943 г., будучи членом ЦК КПУ, заместителем председателя Совета Министров УССР, Бажан участвовал в работе комиссии по расследованию зверств фашистских оккупантов. На следующий день после освобождения Киева (7 ноября 1943 г.) вместе с поэтом Саввой Голованивским и режиссером Александром Довженко он пришел к Бабьему Яру. Они долго стояли и смотрели невидящими от слез глазами на гору недогоревших трупов, вдавленные в песок очки стариков и детские ботинки…

А спустя несколько дней Мыкола Бажан впервые читал стихотворение «Яр» – первое поэтическое произведение на эту тему в отечественной литературе, сочиненное им за 18 лет до Евгения Евтушенко (считается, что первым стихи о Бабьем Яре на русском языке написал в 1945-м Илья Эренбург, хотя есть и версия о написанном еще в 1941 г. стихотворении Людмилы Титовой). Правда, о евреях у Бажана ни слова не сказано, но как жертвы подразумеваются прежде всего они.

Драматическим прологом звучали пронзительные строки:

Простой овраг, захламленный и пыльный.

Две бедные осины, старый клен.

Нет, то не тишь! Неугасимый стон,

Ста тысяч уст предсмертный стон бессильный.

Сребристый пепел множества костей,

Осколки лбов, обломки челюстей.

Раздвинулись песчаные откосы.

Ползут из ямы золотые косы.

Тлен не разрушил, ветер не унес

Мерцающее золото волос…

Клятвой верности памяти погибших и неотвратимости кары палачам стал эпилог поэмы:

Мы этот пламень помнить вечно будем,

И этот пепел – он неискупим.

Будь проклят тот, кто скажет нам: «Забудем».

Будь проклят тот, кто скажет нам: «Простим»!

Переложил стихотворение на русский язык один из лучших переводчиков ХХ в. Михаил Лозинский. А «рыцаря Бабьего Яра» Бажана в 1948-мперевели из персонального кабинета Совмина в кресло рядового депутата Верховного совета.

Среди произведений М. Бажана на еврейскую тему его друг А. Кацнельсон выделял поэму «Дебора» из цикла «Уманские воспоминания», опубликованного в журнале «Вітчизна» в 1968-м.Самая крупная серия новелл объединена глубоким философским трагизмом, пронизанным мотивом пробуждения духовной гармонии в человеке и возвращения в юность поэта. Речь в поэме идет о том, как Лесь Курбас приехал в 1921 г. в Умань со своей театральной студией и смог вернуть к жизни девушку, которую бандиты атамана Стецюры изнасиловали, а ее отца расстреляли. Ее прототипом была Рая Файнштейн, подруга поэта по студии. Он был уверен, что спустя годы ее убили фашисты. В поэме Рая изображена под именем Деборы, библейской судьи и пророчицы, которая подняла израильтян на борьбу с завоевателями-хананеями и добилась победы. Oбразно в различном ритме воссоздаются картины жестоких расправ над уманскими евреями, чинимых украинскими бандитaми в 1919-м и немецкими оккупантaми в 1941-м. Поэт рассказывает о том, как Дебора, дочь кантора, своей игрой на рояле стремилась воодушевить актеров студии Курбаса:

Когда ты касалась рукою прозрачной

Той крышки потертой, усевшись на стул.

Играешь и правишь, владеешь и славишь

Дерзание, поиск, решимость, бунтарство,

И музыка, вся, в недоступное царство

Стремится ворваться по лестнице клавиш…

Ты никогда еще такою не была,

Как в вечер тот,

Когда в порыве вдохновенья

К высотам радостного откровенья

Нас музыкой своею ты вела.

Он с восторгом и нежностью вспоминает ее отца: Пенсне, бородку, вечно грустный взгляд,

Залысины под срез ермолки черной,

Фигуры худобу и рук несклад.

В миру старинной песенной тревоги

Он жил, отец твой, кантор синагоги...

В нем будто дозревала теорема,

Как воедино сочетать лады

Взлетающих крещендо

Баал-Шема и Сковороды.

Одна невоплотившаяся тема

Своей в нем дожидалась череды.

Гармонии учителем печальным

Был для тебя тот робкий человек.

Учил тебя рыданьям ритуальным

И тихой песне про летящий снег...

И он тебе, Дебора, подарил

Единый мир для песен двух народов,

Тех, что левит во скинии творил,

И тех – от бандуристов-нищебродов.

Стонал «Кол-Нидрей»...

Поэт берет любимую за руку и проходит с ней последний скорбный путь «мимо халуп незабвенных /И призрачных синагог... Мимо подворья певческого, /Где в гайдамацком колодце /Горстка полых костей... / Проваливаясь в канавы, /Спотыкаясь о пни, /След роняя кровавый /На жестких пучках стерни». И оптимистическим крещендо звучит финал поэмы во славу и в память погибшей, но непокоренной Деборы – «пророчицы убиенных»:

С тобою, Дебора,

С тобою, сестрою,

Отныне мы вместе везде и во всём...

Да станется чудо!

Пусть свет нестерпимый ударит оттуда,

И память, как Лазарь, восстанет и плат

Отбросит с лица, и развеется смрад.

Критики усмотрели в его поэме сионистские аллюзии, а цензура вообще запретила произведение, которое вошло лишь в посмертный 4-томник трудов Бажана. Один из друзей назвал его «опальной поэмой». Впоследствии поэт узнал, что Рая не погибла, проживает в Москве с семьей, и спустя три года после создания поэмы они встретились.

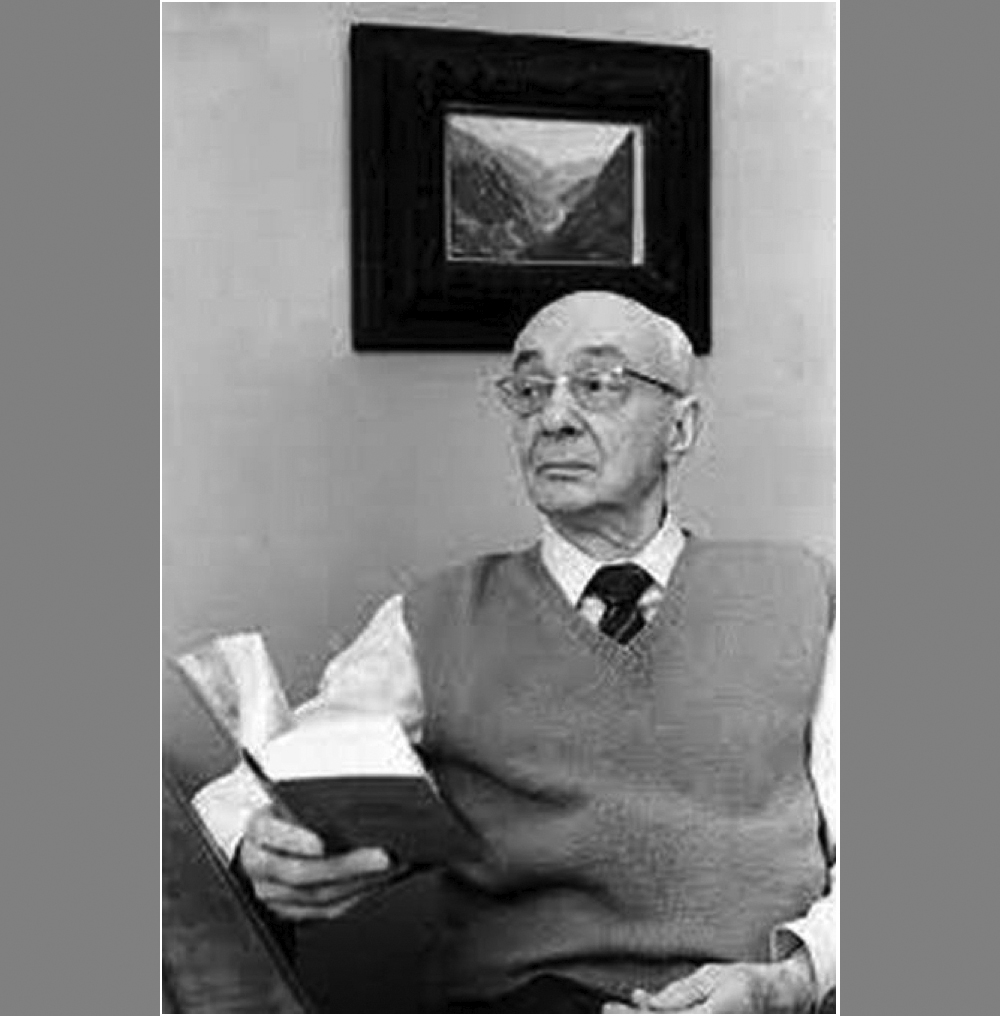

«Собою стал в борьбе я, своим трудом и творчеством силен»

Мыкола Платонович Бажан скончался на 80-м году жизни 23 ноября 1983 г. Похоронен на Байковом кладбище – самом престижном в Киеве. Плодотворный эрудит, он оставил после себя бесценное творческое наследие: десятки поэтических сборников и поэм, книги, статьи и сценарии. По инициативе и под руководством Бажана изданы «Украинская советская энциклопедия» в 17 томах, 6-томная «История украинского искусства», 5-томная «Украинская литературная энциклопедия», «Шевченковский словарь» в 2-х томах и др. Он был действительным членом Академии наук УССР, Героем социалистического труда, соавтором гимна УССР, лауреатом Ленинской премии и премии им. Шевченко, заслуженным деятелем искусств Украины и Грузии, народным поэтом Узбекистана, кавалером девяти орденов. В Киеве открыт Литературно-мемориальный музей-квартира М. Бажана, в честь него установлены памятники и мемориальные доски. Его именем названы Киевская библиотека литературы по вопросам искусства, издательство «Украинская энциклопедия», проспект в Киеве, ряд улиц и школ в Украине. Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету с изображением Бажана, посвященную 100-летию со дня его рождения. В память о нем издан сборник воспоминаний друзей и коллег.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство