Макс Нордау и «конец века»

К 175-летию со дня рождения философа

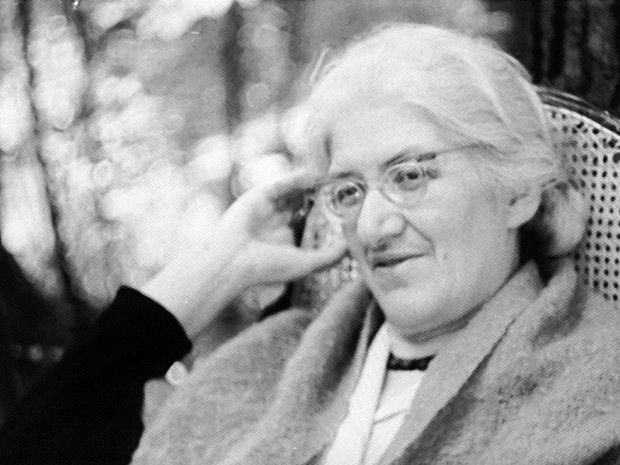

Макс Нордау© Wikipedia

«Целый период истории, видимо, приходит к концу и начинается новый. Все традиции подорваны, и между вчерашним и завтрашним днем не видно связующего звена. Существующие порядки поколеблены и рушатся; все смотрят на это безучастно, потому что они надоели, и никто не верит, чтоб их стоило поддерживать. Господствовавшие до сих пор воззрения исчезли или изгнаны, как свергнутые с престола короли...» – так красноречиво описывает ситуацию в Европе на финише ХIХ столетия Макс Нордау.

Картина вырождения

Симон Зюдфельд (будущий Макс Нордау) родился в Будапеште в семье раввина, много лет жил и работал в Париже. У него было одновременно несколько профессий: врач-психиатр, философ, писатель, журналист, политик, один из тех, кто создавал Всемирную сионистскую организацию. В историю человечества он вошел прежде всего как философ. А самым известным произведением Нордау стала его массивная книга «Вырождение», вышедшая более 130 лет назад – в 1892 г.

Своим учителем он считал итальянского психиатра Чезаре Ломброзо, который рассматривал процессы вырождения, как он их видел, на примерах преступников, анархистов, умалишенных. А М. Нордау решил затронуть в этом ракурсе сферу литературы и искусства, тех, кто «удовлетворяют болезненные свои наклонности не ножом или динамитом, а пером или кистью», основное умственное настроение в руководящих общественных группах, получившее в то время название «конца века». «Книги и произведения искусства сильно влияют на массы… Когда они безрассудны и противообщественны, они путают и извращают понятия целого поколения… необходимо разъяснить ему истинное значение произведений, вызывающих слепое поклонение». Под термином «вырождение» Нордау понимал «патологическое уклонение от первоначального типа», проявляющееся в соответствующей физической и психической симптоматике. В своей работе он преимущественно изучал психическую сторону.

Как врач-психиатр Макс Нордау выстраивает книгу в виде медицинского заключения: симптомы болезни, диагноз, причины заболевания, терапия...

И начинает он свое анализирование с господствующей в европейском обществе атмосферы. Описывает характерные черты избранного бонтонного общества – одежда, прическа, обстановка домов, художественные выставки, оперы, концерты, театры... Или вот книги: «Книги, в которых просто трактуются отношения между мужчиной и женщиной, хотя бы ничем не прикрытые, кажутся слишком обыкновенными и нравственными. Интересной книга становится там, где естественные половые отношения кончаются. Приап стал эмблемой добродетели. Порок ищет себе пищи в Содоме и Лесбосе, в замке Синей Бороды, в людской, где у „божественного“ маркиза де Сада царствует Жюстина. Модная книга должна быть прежде всего темна. Понятное обыденно и годится только для черни. Модная же книга должна отличаться несколько елейным, но ненавязчивым проповедническим тоном, и в ней скабрезные сцены должны сменяться плачем над страдающими и обездоленными или взрывами страстной набожности».

Во всём этом Нордау видит проявления умонастроения «конца века» и почву для его дальнейшего развития. Отмечает презрение к установившимся понятиям о приличии и нравственности, ранее содействовавшим появлению прекрасных художественных произведений: сильно развитый эгоизм, разнузданность инстинктов, пренебрежение к ближнему и к его интересам, разрушение преград, которые сдерживают грубое корыстолюбие и жажду наслаждений, беззастенчивое проявление низменных устремлений, ослабление веры, мистицизм... Говорит Нордау и о смущение властей, беспомощности лишившихся вождей масс, произволе сильных, нарождении деспотических властелинов.

Все ждут новой эры, не зная, какова она будет. От искусства ждут указаний о порядке, который заменит собою сумятицу. «Что будет завтра признаваться нравственным или прекрасным, что мы будем знать, во что верить...» Толпа льнет к шарлатану, возвещающему, что у него имеется наготове ответ, к пророчащему дураку или авантюристу, «прислушивается к каждому его слову, как к оракулу, и, чем темнее смысл его речей, чем бессодержательнее они, тем лихорадочнее внимает им бедная толпа глупцов» На самом деле лишь «самое ничтожное меньшинство находит искреннее удовольствие в новых направлениях и убежденно провозглашает, что в них и спасение, и надежда, и будущность. Но это меньшинство наполняет собою всю видимую поверхность общества... с видом величайшего презрения проходит мимо всего, что до сих пор считалось прекрасным».

Нордау подчеркивает, что новые явления бросаются в глаза даже самому ограниченному буржуа, но он видит в них лишь моду, причуды, эксцентричность, погоню за новизной, а врач, посвятивший себя изучению нервных и душевных болезней, узнает в настроении «конца века», в настроении мистиков, символистов, декадентов и в образе действий их поклонников, в склонностях и вкусах модного общества картину двух патологических состояний: вырождения и истерии...

Причины вырождения по Нордау – в отравлении одуряющими веществами (спиртные напитки, табак, опиум, гашиш, мышьяк), в недоброкачественной пище, в пребывании в больших городах с зараженным воздухом, несвежей, фальсифицированной провизией и состоянием нервного возбуждения. В утомлении, которое порождает истеричность и неврастению и вызвано тем, что цивилизованные народы застигнуты врасплох новейшими открытиями.

Дарование психопата

При этом философ замечает: не следует думать, что вырождение и отсутствие таланта совпадают. Психопат может быть и гением. Но, если отнять у здорового гения «то дарование, которое ставит его так высоко над толпой», он «останется человеком очень умным, дельным, нравственным, здравомыслящим». А если отнять у психопата его дарование, «получите только преступника или сумасброда, ни к чему не пригодного в жизни».

Например, Гёте, если бы не написал ни одного стиха, «остался бы необычайно умным и порядочным человеком, тонким ценителем искусства, эстетиком-коллекционером и замечательным знатоком природы». А Шопенгауэр, если бы «не был автором удивительных книг, то мы имели бы пред собою только антипатичного эксцентрика, который не мог бы быть терпим среди порядочных людей и место которого было бы прямо в доме для умалишенных, так как он, видимо, страдал манией преследования». Беспорядочность ума, неуравновешенность, беспомощность способностей выродившегося гениального субъекта отличает его от «нормального выдающегося человека, указывающего людям новые пути и приводящего их на высшую ступень развития».

«Писания его – дикий бред»

М. Нордау анализирует «властителей дум», модные течения в литературе и искусстве, которые, с его точки зрения, представляют собой психическое вырождение – более или менее ясно выраженную психопатию, слабоумие или даже сумасшествие и наносят ущерб обществу. Так, он яростно критикует поэтов Шарля Бодлера, Данте Габриеля Россетти, Уильяма Морриса, писателей Эмиля Золя, Жориса-Карла Гюисманса, Оскара Уайльда, драматурга Генрика Ибсена, философа Фридриха Ницше и других. Например, писателя Джона Рескина он называет «одним из самых туманных и ложных умов нынешнего столетия», «Торквемадой в эстетике». Он – замечательный стилист, но «писания его – дикий бред» очень глубоко чувствующего фанатика. О поэте Поле Верлене говорит, что «ни в одном человеке не находим мы такого полного сочетания физических и психических признаков вырождения, как в нем; я не знаю ни одного писателя, на котором можно было бы проследить так отчетливо, черта за чертою, клиническую картину вырождения: вся его наружность, его жизнь, его образ мыслей, мир его представлений, его способ выражения…».

Толстовщина

Много внимания Нордау уделяет Льву Толстому. Отмечает, что «каждое его слово встречает отклик у всех цивилизованных народов земного шара… Он влияет на мысли и чувства современников в нравственном отношении… как художник, он стоит очень высоко, хотя и ниже своего соотечественника Тургенева, которого теперь в глазах широкой публики затмил» (хотя и многословен, теряется в частностях, основная мысль неясна или вовсе не существует).

Однако слава Толстого, мировой успех его произведений только отчасти объясняются его громадным художественным дарованием, а преимущественно порождены мыслителем Толстым. И здесь Нордау полагает, что его мировоззрение – толстовщина – «составляет умственное заблуждение, одно из проявлений вырождения… туман, непонимание собственных вопросов и ответов, поток пустословия». Неверными являются толстовские взгляды на роль, жизненные задачи человека в мире, этика писателя. Так, толстовская любовь к ближнему, по мнению философа, «никогда не достигает предположенной цели, потому что она не основана на изучении потребностей ближнего… Он переносит свои собственные ощущения на других людей, чувствующих совершенно иначе, чем он». А о науке толкует, «как слепой о цветах. Он, очевидно, не имеет никакого понятия об ее сущности, ее задачах, ее методах и предметах, которыми она занимается».

Мания преследования

О Рихарде Вагнере как писателе Нордау констатирует, что «признаки вырождения у него так ясно выражены, что становится страшно за человека. Мания преследования, горделивое помешательство, мистицизм, туманная любовь к человечеству, анархизм, страсть к протесту и противоречию, графомания, бессвязность, непоследовательность, склонность к глупым остротам, эротомания, религиозный бред – всем этим проникнуты его писание, стремления и душевное состояние» Ссылается на его биографа Ф. Прегера, который рассказывает: «Вагнер в течение десятилетий был убежден, что евреи сговорились не допускать постановки его опер. Эта безумная мысль возникла в нем под влиянием его ярого антисемитизма».

Нордау предлагает присмотреться поближе к графоману Вагнеру. Из приблизительно 4500 страниц полного собрания его сочинений «едва ли найдется одна, которая не поразила бы непредубежденного читателя какою-нибудь нелепою мыслью или невозможным способом изложения… шаткие туманные представления мистически впечатлительного психопата занимали Вагнера всю его жизнь».

В то же время Нордау считает Вагнера необычайно даровитым композитором, написавшим прекрасные вещи: «В литературных произведениях умственная болезнь проявляется гораздо яснее, чем в музыкальных, где признаки вырождения менее бросаются в глаза, а иногда даже прямо кажутся достоинствами».

Сильное влияние Вагнера на современников философ объясняет не его литературными или музыкальными дарованиями, а тем, что ему «посчастливилось дожить до того времени, когда общее вырождение и истеричность создали почву, благоприятную для его теорий и для его музыкального творчества».

Психопаты исчезнут

Истерия и вырождение существовали всегда – говорит Нордау. Но в прежнее время они проявлялись в единичных случаях. Глубокое же утомление, вызванное непосильными запросами, предъявленными человеческому организму внезапно нахлынувшими изобретениями, создало условия для чрезмерного распространения болезней, угрожающих цивилизации. Общество с его тяжелой умственной болезнью представляет собой больницу, «если не всё цивилизованное человечество, то, по крайней мере, высшие слои населения больших городов».

Однако он утверждает, что человечество еще не достигло зенита своего развития, не исчерпало жизненных сил. Они снова восстановятся, а психопаты, истеричные и неврастеники исчезнут. Нормальные люди с трезвыми чувствами, логическим мышлением, здравым суждением и сильной волей вытеснят их из всех позиций.

Весьма любопытен прогноз Нордау на ХХ век и дальше. «По всей вероятности, конец двадцатого столетия увидит новое поколение, которому без вреда можно будет прочитывать ежедневно дюжину громадных газет, ежеминутно откликаться на призыв телефона, размышлять одновременно о пяти частях света, жить наполовину в железнодорожных вагонах или в корзине воздушного шара и находиться в общении с десятью тысячами знакомых, товарищей и друзей. Среди миллионного городского населения оно будет себя чувствовать хорошо и при своих железных нервах будет в состоянии отвечать на бесчисленные запросы жизни без торопливости и раздражения». Если же новые культурные успехи утомят человечество, то последующие поколения просто откажутся от них, ибо у человечества есть средство противодействия нововведениям, возлагающим на его нервную систему непосильный труд, – инстинктивное отвращение к прогрессу и связанной с ним деятельности. Последующие поколения смогут замедлить шаг по своему усмотрению. «Они откажутся от слишком обширной корреспонденции, закроют некоторые железные дороги, удалят телефоны из частных домов и сохранят их только для государственных целей, будут предпочитать недельные издания ежедневным, вернутся из больших городов в деревню, замедлят перемены в моде, сократят свой ежедневный труд и дадут снова некоторый отдых нервам…».

Говоря о будущем развитии литературы и искусства, Нордау высказывает предположение, что «в умственной жизни отдаленных веков искусство и поэзия займут очень скромное место». Ведь уже и в его время «наблюдение всё более и более берет верх над воображением, и художественный символизм, т. е. пояснение внешних явлений ложными личными впечатлениями, всё более вытесняется познанием законов природы». По прошествии же нескольких столетий «искусство и поэзия сделаются чистейшим атавизмом и будут цениться только особенно впечатлительною частью человечества – женщинами, молодежью и, может быть, детьми».

А, обращаясь к ближайшему будущему, Нордау прогнозирует, что «искусство и поэзия завтрашнего дня в главнейших своих чертах будут тем же, чем были сегодня и вчера… в основных чертах и различных способах выражения человеческого чувства ничего не изменится. До сих пор всякое расширение художественных рамок состояло не в изобретении новых форм, а в том, что в прежние рамки вносился новый материал и новые образы». В будущем, как и теперь, будут произведения, переносящие читателя в отдаленные времена и страны, и произведения, «в которых преобладает верное наблюдение над действительностью». Наиболее развитые в умственном и эстетическом отношении люди станут наслаждаться только таким творчеством, где «раскрывается душа человека с самыми сокровенными ее чувствами и помыслами». Искусство не будет «исключительно романтично, реалистично или индивидуально: оно по-прежнему будет возбуждать любопытство фабулой, доставлять удовольствие распознаванием оригинала в подражании и привлекать симпатии проявлением личности художника».

Нынешняя истерия продержится недолго. Народы преодолеют ее. Слабые, выродившиеся субъекты погибнут, сильные приспособятся к успехам цивилизации или подчинят их своим силам. «Извращенные формы искусства не имеют будущности. Они исчезнут, когда цивилизованному человечеству удастся преодолеть теперешнее свое состояние истощения».

Как видим, книга Нордау далеко не только «преданья старины глубокой», но и обстоятельный взгляд в будущее. И можно сравнить: что и насколько сбылось.

«Сорвать с них маски»

Предлагает философ и терапию. «Слишком было бы наивно думать, что можно урезонить психопатов, доказав им, как дважды два четыре, что они душевнобольные», – отмечает он. Фанатическим последователям психопатических модных течений в искусстве и литературе, близким к сумасшествию, аналогично бесполезно доказывать, что они увлекаются ерундой. Они этому не поверят, потому что психопатизм им доставляют удовольствие. Безнадежных психопатов излечить или спасти нельзя.

Но для ускорения выздоровления современной интеллигенции от постигшей ее нервной болезни можно локализовать болезнь, потому что психопатическими течениями увлекаются и многие жертвы моды и хитрого обмана, и их можно направить на истинную дорогу. Им нужно прежде всего доказать, что модные эстетические течения порождены умственным расстройством. Но этого мало. «Надо еще сорвать с них привлекательные маски, которыми они прикрываются, и показать их во всей их безобразной наготе». Они постоянно толкуют о свободе и называют прогрессом восхваления преступлений, отрицают нравственность, преклоняются перед инстинктом. «Этот лозунг свободы и прогресса в их устах – дерзкое кощунство. Можно ли говорить о свободе при безусловном властвовании инстинктов?».

Прогресс возможен только при интенсивности познавания, а оно вырабатывается сознанием и суждением, а не инстинктом. Развитие прогресса совпадает с укреплением воли и ослаблением принудительных импульсов, увеличением личной ответственности и подавлением ничего не стесняющегося эгоизма. «Кто превращает инстинкт во властелина человека, тот добивается не свободы, а самого позорного рабства, подчинения рассудка индивида его сумасброднейшим и саморазрушительнейшим страстям… кто проповедует отсутствие дисциплины, тот враг прогресса; кто поклоняется своему „я“, тот враг общества».

Главное основание общественной жизни – любовь к ближнему и готовность нести жертвы. Прогресс – результат «обуздания зверя в человеке, самообуздания и более тонкого сознания своих обязанностей, своей ответственности».

Все нормальные и нравственные люди несут священную обязанность – содействовать спасению людей, еще не зараженных психопатизмом. Нельзя ограничиваться простым пожиманием плеч и презрительной усмешкой. Если же их безучастно предоставить влиянию шутов-графоманов, то неминуемым последствием будет более сильное распространение умственной заразы и более медленное исцеление цивилизованного человечества от эпидемии века.

Критический ум

В конце ХIХ столетия Макс Нордау обладал большой известностью в Европе и множеством почитателей. Хотя у него было и предостаточно критиков, обвинявших философа в догматизме, утопизме и т. д. Конечно, Нордау очень субъективен, резок в высказываниях. Местами явно переусердствовал как психиатр. Конечно, многие его идеи, предположения по «закату Европы» оказались неверными. Всё-таки сфера культуры – это не отделение больницы, а писатели с художниками – не его пациенты, нуждающиеся в срочном лечении.

И консервативная радикальность его фраз, его суровые упрощенные градации сложных культурных явлений на «правильные» и «неправильные», на «нормальные» и «психопатические», его бичевание «худшего разряда врагов общества», «жалких проходимцев, улавливающих наивных людей», его призывы к необходимости оградить от них социум, «неумолимой рукой искоренять этих антиобщественных гадов», не могли не быть взяты через 40 лет на вооружение нацистами в их борьбе против «дегенеративного искусства». Конечно, совсем не о таком применении его мыслей мечтал Нордау. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»

Однако следует учитывать, что излагал эти мысли Нордау в конце ХIХ столетия, в контексте своего времени, когда подобные пассажи казались ко двору и никаких нацистов еще на горизонте не наблюдалось. Понятно, что где-нибудь в 1930-е он бы уже их не высказывал и доставалось бы от него уже совсем другим. И, естественно, с высоты нашего времени многое из того, что вызывало дискуссии и имело массу сторонников 100–150 лет назад, видится банальным анахронизмом, смешным, наивным, глубоко ошибочным. При всех сложностях человечество развивается.

Интересен Нордау другим. С исторической точки зрения, для знакомства с теми воззрениями, которые проповедовались крупным философом как отражение некоторых тенденций его эпохи. И тщательным пропесочиванием творчества видных представителей литературы, философии, искусства с акцентом на нестыковках в постулатах, что позволяет пристальнее вдумываться в их работы. И умением писать сочным литературным языком, и блеском эрудиции. А главное тем, что 130 лет назад сумел выразить и те идеи, которые весь ХХ век сохраняли злободневность. И в наши дни сохраняют. Например, его наблюдения-предостережения о «толпе», которая не должна бездумно брести за ложными пророками, а должна учиться критическому мышлению. Он писал о территории культуры, но еще больше это относится к территории политики. По-моему, этот очень заметный у Нордау заряд критического мышления и есть главная заслуга его книги. Вот это бы использовать в сражении с теми же нацистами. Вот только не нашлось тех, кто победоносно поднял бы это знамя.

А еще Нордау уже в конце ХIХ в. отчетливо понимал необходимость создания еврейского государства, делая теоретические и практические шаги в этом направлении. И необходимость противостояния антисемитизму, выраженную в том числе и в такого рода метких фразах: «В девяти случаях из десяти вы не ошибетесь, если признаете… в защитнике лягушки, жаждущем профессорской крови, – антисемита».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

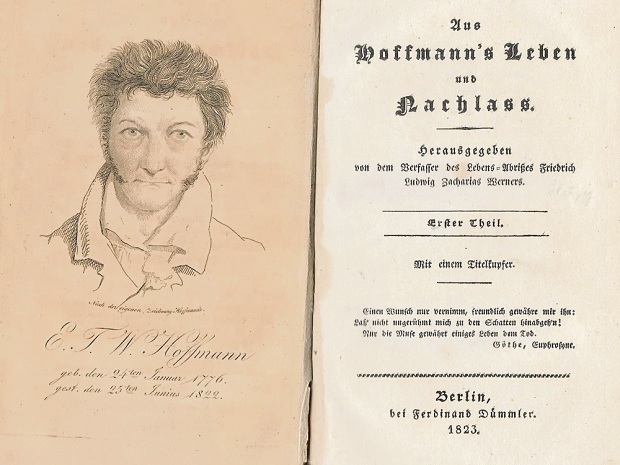

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника