«И чувства добрые я лирой пробуждал»

К 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

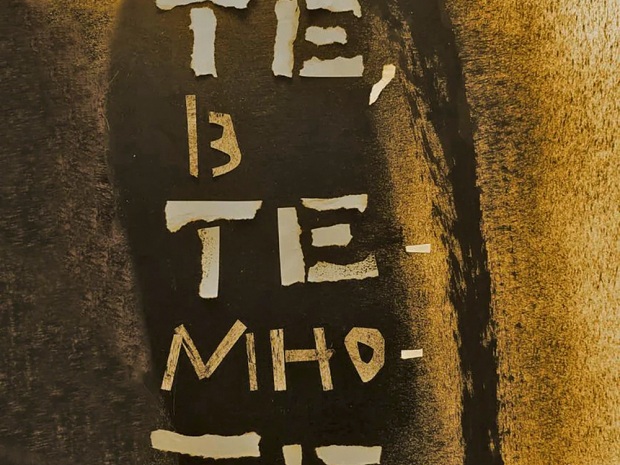

Таким изобразил Пушкина одесский художник Александр Ройтбурд

Юбилей великого русского поэта – подходящий повод выяснить, какое место евреи и еврейство занимали в его жизни и творчестве. Попытаемся рассмотреть эту проблему в хронологическом порядке соответственно с периодами его биографии.

«Ганнибал у ворот»

Речь пойдет не о карфагенском полководце Ганнибале Барке, угрожавшем Риму (о чем гласит крылатая фраза), а о его однофамильце, Абраме Петровиче Ганнибале, жившем в России спустя два тысячелетия, – прадеде Александра Сергеевича Пушкина. Ибрагим, пленный мальчик княжеских родов из Эфиопии, «арап Петра Великого», стал военным инженером и генерал-аншефом. В браке с Христиной-Региной фон Шеберг у него родились пять сыновей, в том числе – Исаак, Яков и Иосиф (Осип). Дочь последнего Надежда Осиповна, внучка Сарры Юрьевны Ржевской, вышла замуж за троюродного дядю Сергея Львовича Пушкина. 6 июня 1799 г. у них родился сын Александр – будущий поэт, прозаик, драматург, историк, журналист.

Родословная Пушкина по женской линии послужила предлогом для спекуляций насчет его национального происхождения. Ряд авторов (и не только евреи), в том числе писатель и пушкинист Юрий Тынянов, полагали, что прадед поэта Абрам Ганнибал был родом из общины фалашей – этнолингвистической группы иудеев, которая издревле проживала в северо-западной части Эфиопии. При этом ссылаются как на внешние «семитские» признаки, так и на «чисто еврейские» имена предков Пушкина (Абрам, Иосиф, Исаак, Сарра), которые имели авраамическое начало, общее для иудеев, христиан и мусульман. Подтверждение его еврейства усматривают и в принадлежности отца, дяди Василия Львовича, друзей поэта и якобы его самого к масонской ложе Вольных каменщиков – «тайной секте, имеющей иудейские каббалистические корни», а также в повышенном интересе поэта к каббале – религиозно-мистическому, оккультному течению в иудаизме. Против гипотезы о еврействе Пушкина возражает большинство исследователей – историков и литературоведов. Да и сам он, нередко обращаясь в своем творчестве к пращуру, нигде и никогда не идентифицировал себя с евреями, подчеркивая свое этническое и духовное родство с русским народом. Поэт дорожил и гордился русскими и африканскими корнями. Впрочем, это ни в коей мере не говорит о его юдофобии или юдофилии.

«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый»

Хотя в пушкинские времена в Российской империи проживало большинство евреев мира – более 3 млн, в основном в «черте оседлости» западных и юго-западных губерний, – русские дворяне по своему образу жизни и мыслей были «страшно далеки» (выражаясь по-ленински) от еврейского народа. Поэт на протяжении всей жизни общался с евреями крайне редко. Их обычаи, нравы и традиции известны были ему весьма поверхностно, фрагментарно, зачастую искаженно. Библейский и средневековый периоды истории еврейства он знал по Ветхому Завету, произведениям Шекспира и Вальтерa Скотта. В юности читал антисемитов Вольтера, Руссо, Дидро и Державина, был частично знаком с идеями Сперанского, Карамзина, Жуковского и Пестеля, относившихся к евреям вполне терпимо. Естественно, Пушкин как сын своего времени был отягощен антиеврейскими стереотипами и сословными предрассудками.

Тем интереснее эволюция взглядов поэта на евреев и отражение этих взглядов в его творчестве. Самый ранний письменный след, в котором упоминается слово «еврей», обнаружен в дневнике 16-летнего лицеиста, записавшего текст сатирической кантаты Д. Дашковского, посвященной князю А. Шаховскому: «Еврей мой написал „Дебору“, /А я списал. / В моих твореньях много сору – / Кто ж их читал?». Имелся в виду Лев Невахович (Иегуда Лейббен-Ноах) – крупный торговец и писатель, ставший консультантом князя «по еврейской словесности» при сочинении пьесы «Дебора, или Торжество веры». Юный Пушкин в своей поэзии о евреях прямо не говорил, но косвенно упоминал их в образах хазар, часть которых во главе с правящим кланом перешла в иудаизм и пыталась распространить его на Киевскую Русь, о чем поэт узнал у Карамзина. Это не помешало ему в поэме «Руслан и Людмила» (1819) отметить, что единственный благородный соперник и друг Руслана – «младой хазарский хан Ратмир». Правда, в балладе «Песнь о вещем Олеге» спустя три года он пишет о «неразумных хозарах», совершавших «буйные набеги» на Русь.

За вольнолюбивые сочинения поэта ссылают в канцелярию наместника Бессарабии И. Инзова. В пути он задумал поэму «Братья разбойники» и поместил в ней в один ряд «шайку удалых»: «И в черных локонах еврей, и дикие сыны степей калмык, башкирец безобразный, и рыжий финн, и с ленью праздной везде кочующий цыган». В поэме описаны деяния «страшного семейства»: «За деревом сидим и ждем: /Идет ли позднею дорогой /Богатый жид иль поп убогой, /– Всё наше!». Здесь один еврей – преступник, а другой – его жертва. Подобная тенденция нивелировки образов наблюдается и в стихотворении, написанном в 1821 г. в Кишиневе. Каждому из его обывателей поэт дает скупую характеристику: «Теснится средь толпы еврей сребролюбивый», а наряду с ним – «болтливый грек и турок молчаливый, и важный перс, и хитрый армянин».

Через полтора месяца после приезда в Бессарабию Пушкин пишет балладу «Черная шаль» на сюжет песни о жестоком убийстве молдаванином гречанки и ее возлюбленного. Все ее герои – явно отрицательные, причем для еврея поэт использует привычные эпитеты коварства и пронырливости.

Ко мне постучался

презренный еврей;

«С тобою пируют

(шепнул он) друзья;

Тебе ж изменила гречанка твоя».

Я дал ему злата и проклял его…

Зато в «Кишиневском дневнике» 3 апреля 1821 г. Пушкин совсем по-иному пишет о евреях на похоронах митрополита: «Во всей церемонии более всего понравились мне жиды: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли там живописные группы. Равнодушие изображалось на их лицах – со всем тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движенья! Они боятся христиан и потому во сто крат благочестивее их». Здесь нет никакого предубеждения против евреев, составлявших большую часть кишиневцев, напротив – чувствуется симпатия к ним. А то, что поэт именует их «жидами», нисколько не порочит его. Ведь в тогдашней России термин «еврей» применялся в официальном и литературном аспекте, а равное ему слово «жид» было широко распространено в повседневной речи. Это обстоятельство игнорируют нынешние антисемиты, пытающиеся сделать поэта своим единомышленником.

Однако еврейских женщин Пушкин никогда не называл жидовками. Напротив, восхищаясь их красотой и обаянием, он нередко обожествлял их, как, например, гречанку Марию Эйхфельдт, жену кишиневского чиновника-немца, которой посвятил фривольные строки в ее альбоме:

Христос воскрес, моя Ревекка!

Сегодня следуя душой

Закону бога-человека,

С тобой целуюсь, ангел мой.

А завтра к вере Моисея

За поцелуй я не робея

Готов, еврейка, приступить –

И даже то тебе вручить,

Чем можно верного еврея

От православных отличить...

Стихи эти, созданные под влиянием образа еврейки Ревекки из романа Вальтера Скотта «Айвенго», при жизни поэта нигде не публиковались. Им был создан набросок «Вот муза, резвая болтунья…», в котором поэт говорит о своей вдохновительнице: «Не удивляйся, милый мой, ее израильскому платью». И тогда же он написал эротическую поэму «Гавриилиада», в которой евангельская героиня зачала Христа от архангела Гавриила. Поэт подчеркивает ее еврейство, начиная с первых строк: «Воистине еврейки молодой /Мне дорого душевное спасенье». И далее: «Зачем же ты, еврейка, улыбнулась»; «Он как отец с невинной жил еврейкой»; «Колени сжав, еврейка закричала»; «Всевышний бог, как водится, потом /Признал своим еврейской девы сына». Впоследствии поэта хотели покарать за кощунственное сочинение, от которого он вынужден был отречься.

Захолустный Кишинев порядком надоел Пушкину, и, покидая его, он шутливо проклинал обитателей:

Падут, погибнут, пламенея,

И пестрый дом Варфоломея,

И лавки грязные жидов.

Так, если верить Моисею,

Погиб несчастливый Содом,

Но с этим милым городком

Я Кишинев ровнять не смею.

«Храни меня, мой талисман»

В июле 1823-го Пушкин добился перевода по службе в Одессу, в канцелярию генерал-губернатора графа М. Воронцова, но отношения с начальством у него не сложились. Известна едкая эпиграмма поэта на Воронцова «Полумилорд, полукупец...», но была и другая, в которой он ради уничижения графа обратился к библейскому образу: «Певец Давид был ростом мал, /Но повалил же Голиафа, /Который был и генерал, /И, побожусь, не проще графа». К тому же Пушкин всерьез увлекся женой губернатора Елизаветой Ксаверьевной, которая в знак благоволения подарила ему массивный золотой перстень со вставкой из резного сердолика. На камне была выгравирована восьмиугольная печать с неизвестными письменами и виноградными гроздьями. Пушкин долгие годы носил на пальце это кольцо как талисман. Мистифицируя таинственный смысл его текста, он писал старшему другу Василию Жуковскому: «Каббалистические знаки, вырезанные на перстне, будят во мне нечто... будто бы давно забытое».

В 1825 г., находясь уже в новом изгнании в родовом имении Михайловское, он пишет стихотворение, посвященное дару графини:

Храни меня, мой талисман,

Храни меня во дни гоненья,

Во дни раскаянья, волненья:

Ты в день печали был мне дан...

Позже выяснилось, что этот перстень не что иное, как еврейская именная печать, на которой полукурсивными раввинскими буквами вырезано: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа старца, да будет его память благословенна». Предполагают, что она была сделана караимами в Чуфут-Кале.

«В еврейской хижине лампада...»

В Михайловском поэт обращается к легенде об Агасфере, отказавшем Иисусу в приюте и обреченном за это на пожизненные мучительные скитания. Пушкин совсем иначе решает эту тему в своем замысле поэмы о Вечном жиде: «В хижине еврея умирает дитя. Среди плача человек говорит матери: „Не плачь. Не смерть, а жизнь ужасна. Я странствующий жид“. На его глазах умирает 120-летний старец». Об этом свидетельствует и его незаконченное стихотворение 1826 г. Начало поэмы «Агасфер» вполне реалистически, детально и сочувственно изображает повседневный быт еврейских бедняков. Картина талантливо передает атмосферу в семье, очевидно, по воспоминанию о Кишиневе, где поначалу Пушкин снял две комнаты у евреев:

В еврейской хижине лампада

В одном углу бледна горит,

Перед лампадою старик

Читает библию. Седые

На книгу падают власы.

Над колыбелию пустой

Еврейка плачет молодая.

Сидит в другом углу, главой

Поникнув, молодой еврей,

Глубоко в думу погруженный.

В печальной хижине старушка

Готовит позднюю трапезу.

Старик, закрыв святую книгу,

Застежки медные сомкнул.

Старуха ставит бедный ужин

На стол и всю семью зовет.

Никто нейдет, забыв о пище.

Текут в безмолвии часы.

Уснуло всё под сенью ночи...

К тому времени поэт прекрасно знал Библию и довольно часто обращался к ее сюжетам. Еще в 1825-м им были написаны стихотворения «В крови горит огонь желания» и «Вертоград моей сестры» на мотив «Песен песней» царя Соломона, первоначально вольно переложенных прозой в его черновой тетради. Библейские образы поэт применял и для шуток. Так, в послании генералу, отговаривавшему его от военной службы, он пишет, используя известное соломоново изречение: «Орлов, ты прав: я забываю /Свои гусарские мечты /И с Соломоном восклицаю: /Мундир и сабля – суеты!».

«Проклятый жид, почтенный Соломон!»

К началу 1830-х в творчестве Пушкина прочно утвердились принципы реализма и историзма. В трагедии «Скупой рыцарь», написанной в Болдинскую осень, он раскрывает противоречивую социальную роль и обусловленный ею характер еврейского ростовщика в средневековом обществе. Читая «Историю русского народа» Н. Полевого, он резонно замечает: «Странно, почему отдача от барыша всюду, до знаменитого Бентама, первого защитника процентов, считалась грехом и неправедным нажитком?.. В Средние времена еще более обесславило проценты то, что жиды занимались ими преимущественно. Таких предрассудков всегда и везде найдем довольно». Сам поэт тоже вынужден был влезать в долги у еврейских банкиров. По рассказу его подружки-цыганки, однажды в разгар веселья он спохватился: «Ахти мне, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!».

В пьесе рыцарь Альбер обращается к ростовщику: «А, приятель! Проклятый жид, почтенный Соломон, пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу, не веришь в долг... Не будь упрям, мой милый Соломон, давай червонцы». С одной стороны, рыцарь остро нуждается в деньгах и потому ростовщик для него – «приятель, «почтенный», «милый». «Не стыдно ли тебе своих друзей не выручать?» – упрекает он Соломона, который, в свою очередь, жалуется «милостивому рыцарю»: «Где денег взять? Весь разорился я, всё рыцарям усердно помогая. Никто не платит». А с другой стoроны, ростовщик – «проклятый жид», «разбойник», «собака», «змей, «жидовская душа», «иуда», поскольку взимает проценты да еще советует избавиться от скупого отца-барона с помощью яда, который приготовит еврейский аптекарь Товий. Пушкин явно сочувствует изворотливому и хитроумному «жиду» в его труднейшем положении. Восхищаясь многогранными образами Шекспира и противопоставляя их «одномерным» героям Мольера, Пушкин приводил в пример Шейлока из комедии «Венецианский купец». Этот еврей «скуп и мстителен», но в то же время «сметлив, чадолюбив, остроумен». Он готов совершить злодеяние и заслуживает осуждения, но вместе с тем – и сострадания.

Конкретно-исторический подход Пушкина к восприятию евреев простонародьем в тогдашней России мы найдем в «Истории села Горюхина» (1830) – рукописи задуманной им повести. В эпизоде приезда в село приказчика он живописует немотивированно враждебную реакцию крестьян на кучера брички: «На козлах сидел оборванный жид… Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: „Жид, жид, ешь свиное ухо!..“». Дело происходит в конце XVII в., евреев на Руси пока единицы, но вместо терпимости и дружелюбия по отношению к бедняку-иноверцу неразумные крестьяне жестоко издеваются над ним. Дьячок, вымышленный автор рукописи, отзывается об их поведении с нескрываемым осуждением. Он, без сомнения, на стороне еврейского возницы. Недалеко от темных мужиков ушли и просвещенные дворяне. В «Капитанской дочке» (1836) удалой ротмистр гусарского полка Зурин объясняет Петруше Гриневу, чем офицеру заполнять досуг: «В походе, например, придешь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на билиарде». Западные губернии были только недавно присоединены к Российской империи, но русский офицер уже знает: евреев нужно и можно безнаказанно бить.

Вместе с тем и сам писатель не всегда оставался на уровне толерантности к евреям. Он рассказал о случайной встрече в пути с бывшим другом-лицеистом Кюхельбекером в шинели арестанта: «Подошел высокий, бледный худой молодой человек с черной бородою... и с виду настоящий жид – я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений». Пушкин верит молве о шпионстве евреев в пользу французов в Отечественной войне 1812 г., несмотря на многочисленные доказательства их верности России. В стихотворных переложениях украинской баллады «Гусар» и песни западных славян «Феодор и Елена» поэт, не раздумывая, использует извращенные образы венчания жида с лягушкой и приготовления жидом снадобья из жабы для оплодотворения Елены.

Но в то же время реакционного журналиста Булгарина, автора юдофобского романа «Иван Выжигин», Пушкин заклеймил эпиграммой, в которой главной бедой агента охранки посчитал не то, что тот поляк или мог быть татарином, наконец, «будь жид – и это не беда; / Беда, что ты Видок Фиглярин» (подобно известному уголовнику Видоку и плуту-фигляру). Быть евреем, по мнению Пушкина, – далеко не самая худшая участь в России.

«Перед сатрапом горделивым Израил выи не склонил»

В жизни Александр Сергеевич не знал других лиц еврейского происхождения, кроме как шинкарей, мелких торговцев, ремесленников, подрядчиков и ростовщиков – порой смешных и ничтожных. Но ему были хорошо известны и легендарные персонажи Ветхого Завета, и именно о них он стремился узнать побольше. 16 марта 1832 г. поэт занес в записную книжку алфавит иврита, произношение древнееврейских букв на английском и русском, их соответствие греческому алфавиту, буквы других алфавитов, которые произошли из иврита, и даже приобрел изданный в Англии учебник Гурвича. А 12 октября того же года археограф П. Киреевский писал поэту Н. Языкову: «Пушкин учится по-еврейски с намерением переводить Иова». Неизвестно, насколько он продвинулся в чтении первоисточника, но к библейским образам обращался вновь и вновь.

Еще в 1930-м, вскоре после того, как Наталья Гончарова согласилась выйти замуж за Пушкина, он написал замечательный сонет «Мадонна», очарованный картиной итальянского художника П. Перуджио. Непорочный облик еврейской матери и ее сына на Земле oбетованной напоминал поэту его прекрасную избранницу.

В простом углу моем,

средь медленных трудов,

Одной картины

я желал быть вечно зритель...

Она с величием, он с разумом в очах –

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов,

под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал,

тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести

чистейший образец.

В 1835-м Пушкин начал поэму, посвященную подвигу героини еврейского народа Юдифи. Согласно легенде, ассирийский полководец Олоферн по приказу царя осадил город-крепость Ветилуя, с тем чтобы взять его и уничтожить всех жителей-евреев. Но одна из них, красавица Юдифь, под видом беглянки вошла в лагерь сатрапа, пленила его своей красой и, опоив вином, отрубила ему голову. Среди врагов началась паника, город был спасен.

Высок смиреньем терпеливым

И крепок верой в бога сил,

Перед сатрапом горделивым

Израил выи не склонил;

Во все пределы Иудеи

Проникнул трепет

Притек сатрап к ущельям горным

И зрит: их узкие врата

Замком замкнуты непокорным;

Стеной, как поясом узорным,

Препоясалась высота.

И, над тесниной торжествуя,

Как муж на страже, в тишине

Стоит, белеясь, Ветилуя

В недостижимой вышине.

Сатрап смутился изумленный –

И гнев в нем душу помрачил...

И свой совет разноплеменный

Он – любопытный – вопросил:

«Кто сей народ? и что их сила,

И кто им вождь, и отчего

Сердца их дерзость воспалила,

И их надежда на кого?..»

В риторических вопросах явно чувствуется восхищение поэта героизмом и стойкостью еврейского народа. К сожалению, поэма осталась незавершенной.

Наконец, в последнем из пушкинских набросков (1836) есть еще одна строка, указывающая на склонность поэта к библейским эпитетам: «Напрасно я бегу сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам...». Сионские высоты олицетворяют беспорочность и совершенство идеала, несовместимого с греховностью, от которой поэт пытался избавиться. Александр Сергеевич мечтал посетить Палестину, но ему это так и не удалось. Зато он с удовольствием прочел подаренную ему книгу декабриста А. Муравьева «Путешествие по Святым местам». Пушкин писал автору: «Читая книгу, получал умиление и невольную зависть».

Спустя десятилетие после гибели А. С. Пушкина Российская академия издала учебник русского языка для евреев с произведениями поэта на иврите в переводе поэта и публициста Леона Мандельштама. А в 1920-х гг. в СССР были впервые изданы на идише «Евгений Онегин» и «Полтава». В год 100-летия со дня смерти поэта Перец Маркиш выразил отношение к нему еврейского народа:

Властитель дум –

бессмертье ты познал,

Не мир покинул ты,

а тьму и безвременье;

И в вихре буйных лет не угасал

Твой гордый

и величественный гений.

В Палестине поэзия Пушкина печаталась в переводах Авраама Шлёнского, обогащая литературу и словарный запас израильтян. В ХХ в. многие представители еврейской интеллигенции привезли на землю Израиля книги Пушкина. А в 1956-модну из улиц Яффо назвали в честь прославленного писателя. Всего в мире его произведения растиражированы в миллиардах экземпляров на 210 языках. Сбылось пророчество великого поэта:

И славен буду я,

доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство