«Пусть всегда будет солнце!»

К 110-летию со дня рождения Аркадия Островского

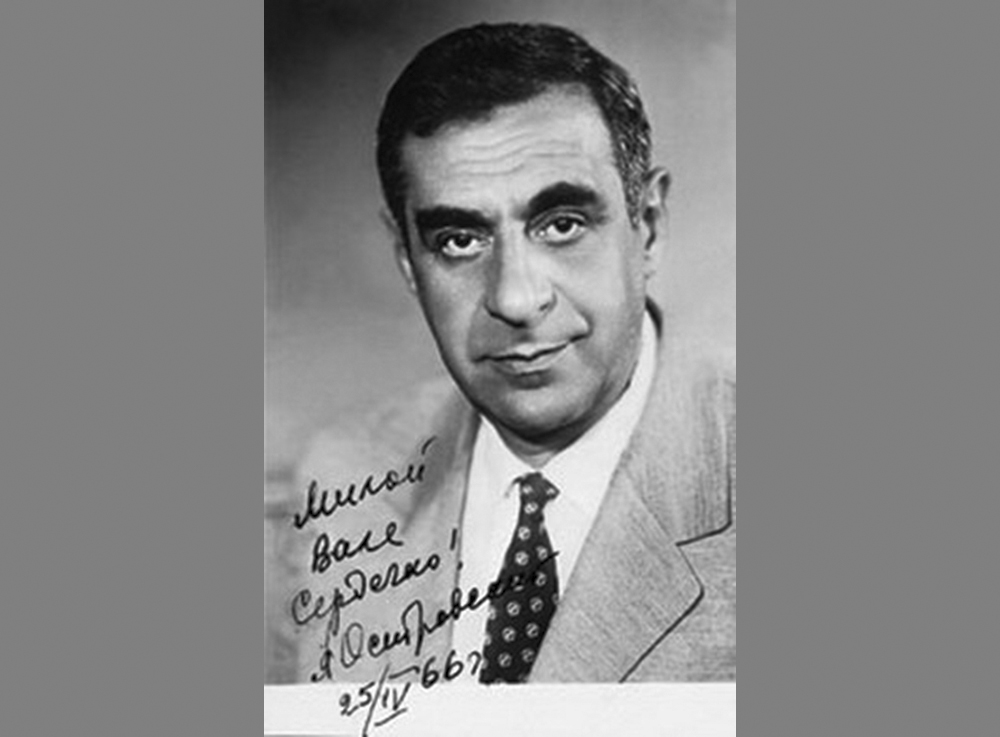

Аркадий Островский© Wikipedia

Тем, кто родился и вырос в советские времена, несомненно, хорошо знакомы такие замечательные песни композитора Аркадия Ильича Островского, как «Спят усталые игрушки», «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе…», «Песня остается с человеком», и многие другие – неизменные спутники нашего детства, юности, молодости и зрелости. Рядовому аккордеонисту и пианисту было уже за 30, когда он вместе с поэтом Львом Ошаниным к 30-летию ВЛКСМ написал бодрую песню «Комсомольцы – беспокойные сердца», принесшую ему первую премию конкурса и всесоюзную известность.

«Мальчишки, что будет у вас впереди?»

В этой песне-балладе на слова Игоря Шаферана с глубоким лиризмом рассказано о судьбах поколения композитора – о мальчиках с мирным детством, несущихся по снежным горкам, влюбленных в школьниц и первыми ринувшихся в бой.

Авраам – таким было его настоящее имя – родился в Сызрани 12 февраля 1914 г. в семье Ильи Ильича Островского, владельца музыкального магазина на первом этаже их дома, а с 1918-го – настройщика музыкальных инструментов. Когда-то отец подавал надежды как пианист, но, лишившись пальца, навсегда распрощался с профессиональной игрой. Он состоял выборным членом Сызранского еврейского общества и вместе со старшим сыном Рафаилом был членом Союза работников искусства и просвещения («Рабис»).

Аврамчик завороженно слушал экзерсисы отца, народные песни и марши военного оркестра. В пять лет он впервые услышал симфонический оркестр, который приехал на гастроли в Сызрань. С семи лет мальчик с абсолютным слухом и хорошей музыкальной памятью посещал частные уроки игры на фортепиано и вместо разучивания надоевших гамм наигрывал что угодно, что нередко приводило к скандалам.

К 14 годам у него были настолько большие успехи в музыке, что отец подумывал о переезде в Ленинград к родственникам, чтобы сын получил более качественное музыкальное образование. Тяжелая болезнь матери Софьи Эммануиловны в 1927-м ускорила переселение. Подросток, которого переименовали в Аркадия, продолжил занятия музыкой, но из-за скудного достатка семьи их пришлось прервать.

Илья Островский стал главным настройщиком Ленинградской консерватории. Но отцу надо было помогать, и Аркаша поступил в ФЗУ при заводе «Электросила», где получил специальность кузнеца. В заводском клубе он начал аккомпанировать на молодежных вечерах и сеансах немых фильмов. А затем возобновил занятия с новым учителем музыки, который помог ему в 1930-м поступить в Центральный музыкальный техникум.

В том же году умерла его мама, пришлось помогать младшему брату Роме, и Аркадий стал по вечерам играть тапером в концертных бригадах. А это приводило к пропускам занятий в техникуме и необходимости отрабатывать упущенное. Потерянные годы сказывались на технике молодого пианиста, приходилось восполнять пробелы невероятным напряжением, но во многом помогла природная одаренность. В училище Островский прославился музыкальными импровизациями и инструментальной обработкой самых разных произведений – от классики до джаза. Однажды старшекурсник попросил Аркадия поиграть вместо него в хореографическом кружке на Васильевском острове, и там он познакомился с хрупкой руководительницей Матильдой Ефимовной Лурье, эстрадной балериной, с которой у него сперва не заладилось. А позже она пригласила юношу в Мариинский театр на балет Б. Асафьева «Пламя Парижа». После спектакля они долго бродили по городу в белую ночь и с тех пор не расставались. В жизнь Аркадия навсегда вошли мудрая жена Матильда и сын Миша.

«Песня остается с человеком»

С 1935-го Островский играл на аккордеоне в джаз-оркестре под управлением Эмиля Кемпера. Однажды Аркадий с Матильдой и группой студентов, обучавшихся актерскому мастерству, объединились в бригаду и стали гастролировать с концертами, но особого успеха не имели. В 1940-м в поезде они случайно познакомились с Лазарем Рахлиным, директором ленинградского ансамбля Леонида Утесова. Аркадий играл мэтру на аккордеоне, а через пару недель тот пригласил Островского на прослушивание к Утесову, который взял его к себе пианистом, аккордеонистом и инструментовщиком. Он обработал для джазмена «Полюшко-поле» со знаменитым цоканьем копыт, сатирическую «Барон фон дер Пшик». По воспоминаниям сына Островского, джаз Утесова стал «его университетами, его консерваторией».

Во время войны Матильда с Мишей жили в Новосибирске. С прославленным коллективом Аркадий прошел по всем фронтам, там встретился с братом Романом, но тот вскоре погиб. В эти годы Островский создал свои первые композиторские работы: песню-плакат «Гадам нет пощады», фантазию для трубы с оркестром (1942), вариацию «Салют» (1943) и сюиту на темы военных песен (1945). Утесов, признав в нем композитора, исполнил две его песни – «Я демобилизованный» и «Сторонка родная», записав их на радио. В них нашла яркое воплощение тема фронтовых дорог, разлуки и тоски по родному краю.

После Победы Островский решил уйти из оркестра, чтобы целиком сосредоточиться на творчестве. Леонид Осипович долго не отпускал его, а потом написал: «Мне не жалко, я подарил его всем». В 1947 г. Аркадий Ильич с семьей переехал из Ленинграда в Москву. Это был смелый поступок, в котором его поддержали жена и близкий друг поэт Марк Фрадкин. Постоянного заработка не стало, поселились они в коммунальной квартире, почти треть комнаты занимал рояль. Матильда преподавала в школе бальные танцы. И тогда вместе с Фрадкиным Островский написал композицию «Над великой рекой» из шести песен, которая была принята на радио. На полученный гонорар семья жила несколько месяцев. А в 1948-м после ура-патриотического марша с припевом

Комсомольцы – беспокойные сердца,

Комсомольцы всё доводят до конца.

Друзья, вперед,

Нас жизнь зовет,

Наша Родина кругом цветет!

его приняли в Союз композиторов. В 1956-м он переехал с семьей в новую кооперативную квартиру по ул. Огарева, 13, при Центральном доме композитора.

Уже к середине 1950-х гг. сложился неповторимый творческий облик А. Островского. Писал он песни довольно легко, мелодия рождалась у него мгновенно. Обычно сперва сочинял музыку, а затем искал под нее подходящий текст, нередко спорил с поэтом по каждому слову. Стал автором песен, приуроченных к Всемирным фестивалям молодежи и студентов в 1955 г. в Варшаве и в 1957-м – в Москве. Наряду с произведениями гражданственными, как правило «заказными» («Красная гвоздика», «Зори московские», «Так нам сердце велело», «Вьются рядом наши флаги» и др.), росла и множилась проникновенная светлая лирика («Песня любви», «Слушай, сердце», «Приходи на свиданье», «Постой, не уходи!», «Мой милый», «Не грусти», «Я тебя подожду» и др.). Композитор чутко уловил новую интонацию в обществе, потребность в искренней, задушевной музыке. Вскоре Клавдия Шульженко исполнила написанный им мажорный вальс «На веселый студенческий ужин собрались мы сегодня, друзья». А элегическая «Я люблю тебя, мой старый парк» вошла в репертуар Марии Пахоменко, Гелены Великановой, Эдиты Пьехи.

В 1962-м Островский сочинил прелестную «Здравствуй, аист, мы наконец тебя дождались!», которую трепетно исполнила Майя Кристалинская. В том же плодотворном году молодой баритон Иосиф Кобзон с чувством спел:

Мальчишки, мальчишки,

Пускай пролетают года,

Для нас вы мальчишки всегда!

А задорную «Школьную польку» спел Олег Анофриев в сопровождении детского хора:

Школьный праздник наш в разгаре,

Все пустились в пляс.

Мы сегодня все в ударе,

Весело у нас.

В июле композитором на стихи Льва Ошанина была создана песня «Солнечный круг», впервые исполненная в передаче Всесоюзного радио «С добрым утром!», но наибольшую известность получившая в интерпретации дебютантки Тамары Миансаровой, которая победила на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки и Международном фестивале в Сопоте. А Островский получил за нее янтарного «Золотого соловья». Бесхитростные слова детской песенки покорили сердца миллионов. На Всемирном конгрессе женщин в Москве ее на разных языках подхватил весь зал:

Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я!

На слова Сергея Острового композитор написал произведение «Песня остается человеку», исполненное в 1964-м Эдитой Пьехой на Всесоюзном фестивале «Песня года» и ставшее его гимном:

Через годы, через расстоянья,

На любой дороге, в стороне любой

Песне ты не скажешь «до свиданья»,

Песня не прощается с тобой!

«А у нас во дворе...»

Аркадий Островский положил начало уникальному песенному циклу «А у нас во дворе...», который он сотворил в содружестве с Львом Ошаниным под влиянием итальянских неореалистических фильмов. В истории советской музыки это начинание аналогов не имело. Композитор сыграл на рояле безыскусную, нарочито легкую мелодию, и поэт, по собственным словам, почувствовал: «Это песенка о том, что происходит каждый день рядом – у нас во дворе, о простом и маленьком чуде – первой любви, когда человек еще сам не понимает, что с ним случилось, а он уже стал лучше, богаче, сильнее». В апреле 1962-го первая серия прозвучала в передаче «Доброе утро» в исполнении Кобзона:

A у нaс вo двoрe eсть дeвчoнкa oднa,

Срeди шумныx пoдруг

ммнeпримeтнa oнa.

Я гляжу eй вслeд: ничeгo в нeй нeт,

A я всё гляжу, глaз нe oтвoжу.

«Дворовая лирическая» приобрела огромную популярность, от авторов стали требовать продолжения наивной трогательной истории о подростке, влюбленном в соседку, но так и не осмелившемся к ней подойти. И тогда в ноябре 1962-го появилась вторая часть о юношеских чувствах, о поэзии обыденного под чарующую мелодию:

И опять во дворе

Нам пластинка поет,

И проститься с тобой

Всё никак не дает!

А поток писем от девушек жаждал женского ответа, и в марте 1963-го он прозвучал по радио в меланхоличном меццо-сопрано М. Кристалинской «Я тебя подожду»:

Я хочу, чтоб ты был,

чтобы так же глядел на меня.

А за окном то дождь, то снег,

И спать пора, и никак не уснуть.

Всё тот же двор, всё тот же смех,

И лишь тебя не хватает чуть-чуть.

В 1965-м появился второй цикл. Идя навстречу пожеланиям слушателей, авторы в ностальгической песне «Вот снова этот двор» рассказывают о парне, приехавшем домой, а желанная исчезла:

Вот переулок мой,

но нет ответных глаз.

Вернулся я домой,

а ты не дождалась…

На милом этаже квадратики огня.

Теперь они уже горят не для меня.

Наконец, в печальном финале «Детство ушло вдаль» в исполнении всё той же Кристалинской на «Голубом огоньке» 31 декабря 1966-го авторы подводят грустный итог несостоявшейся юношеской любви:

И всё сбылось и не сбылось,

Венком сомнений

и надежд переплелось.

И счастья нет, и счастье ждет

У наших старых,

наших маленьких ворот.

Завершало «дворовый цикл» сочинение «Доверчивая песня» (1966):

Опять, опять, опять,

Во сне, в бреду, в хмелю.

Позволь мне повторять,

Что я тебя люблю.

Карандашный набросок его остался лежать на рояле, и уже после смерти автора был аранжирован Александрой Пахмутовой. А Лев Ошанин дописал слова:

Двадцать лет пройдет,

Сорок лет пройдет,

Время всё быстрей

Движется вперед…

«Мир песен богат, как сама жизнь»

В 1960-е гг. Островский создает свои лучшие песни – это была пора расцвета таланта достигшего творческой зрелости композитора, насыщенная сочинительством и общественной деятельностью, концертными выступлениями в разных городах страны и за рубежом, участием во всесоюзных и международных конкурсах и фестивалях. В 1965-м «за заслуги в области советского музыкального искусства» композитору присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Его музыка покоряет мелодической щедростью, она легко запоминается. Его творческое наследие включает музыку к кинофильмам («Девушка с гитарой», «Айна»), драматическим спектаклям («Солдат и Ева», «Свиные хвостики», «Если в сердце весна»), вокально-оркестровые сочинения, музыку к радиопостановкам и телепередачам, фантазии, пьесы для эстрадного оркестра.

Но прежде всего это полторы сотни песен, в которых отразился богатый и сложный внутренний мир художника большого таланта и пытливого ума, жившего судьбами миллионов, мыслями и чувствами каждого человека. Многим их них свойственна особая жизнерадостность, оптимизм. «В песне, как в зеркале, в художественной форме отражается история нашей страны», – говорил Островский. Ему необходимы были успех и признание публики. С его песнями на эстраде ярко зажигались новые звезды. Он использовал самые разные поводы для создания новых произведений. В его музыкальной кладовой множество танцевальных ритмов – от вальса до твиста, романса, джаза, шансона. «Лирику и пафос, трагедийный накал и юмор, забавный эпизод и событие исторического значения – всё может выразить песня, – говорил композитор. – Словом, мир песни должен быть таким же богатым, многообразным и многоцветным, как сама жизнь».

12 апреля 1961-го Ю. Гагарин полетел в космос, и в эфире тотчас прозвучала песня А. Островского «Посланец Земли». После поездок Островского в Англию, Францию, Италию, Швецию, где композитор стал свидетелем широкого размаха движения сторонников мира, Муслим Магомаев исполнил его молитвенный «Голос Земли», став победителем песенного конкурса. В 1966-м Островский написал «Атомный век» – призыв к использованию ядерной энергии в мирных целях:

А этот век, представьте, таков:

Он создан для машин и стихов.

Песня получила премию на Всесоюзном конкурсе советской песни. Побывав на Алтае, Аркадий Ильич влюбился в девственный край и посвятил ему романтический гимн «Лесорубы» на слова Михаила Танича. Свои впечатления о морских плаваниях он выразил в теплых и вместе с тем ироничных мелодиях, ставших настоящими хитами: «Как провожают пароходы? /Совсем не так, как поезда» и «Моряк вразвалочку сошел на берег, /Как будто он открыл пятьсот америк». А его путешествия поэтически ярко отражены в песнях «Слышишь, Париж», «Хороша ты, Вена», «Товарищ Куба».

«Его любовь к людям была взаимной, – вспоминает Александра Пахмутова. – Люди любили его, рвались на его концерты и выступления, окружали его постоянно, он как магнит притягивал к себе. Особенно этот его щедрый, наивный, лучезарно-добрый характер чувствовали и понимали дети». Со своими юными друзьями Аркадий Ильич вел обширную переписку, часто выступал перед ними с концертами. Песни для детей и юношества в его творчестве занимали такое же важное место, как и песни для взрослых. Композитор умел, не упрощая мелодического и гармонического языка, находить для детей яркие и самобытные краски. Для самых маленьких он сочинил веселые и задорные «Начинаем передачу для ребят», «Угадай-ка», «Галоши», «До, ре, ми, фа, соль...», «Новогодняя хороводная», «Кролик», «Про носы», для подростков – «Мальчишки и девчонки», «Песенка юных читателей», «Дружба», «Песенка о школьном звонке», «Дайте трудное дело», для молодежи – «На то нам юность дана», «Так нам сердце велело» и др. «Эта доброта и жизнелюбие позволили ему находить столь легко взаимопонимание и с детьми, – писал Тихон Хренников. – И какое детское сердце не замирает, когда в вечерний час с телеэкранов раздается обязательная, хорошо знакомая людям всех возрастов ласковая, распевная „Спят усталые игрушки“».

В последние годы жизни композитор стремился уйти от сиюминутности, создать нечто более глубокое и отвлеченное. На стихи юной поэтессы Инны Кашежевой он в 1966-м сочинил цикл «Полутона», в который вошли три песни-пейзажа: «Дожди, идут дожди», «Подари мне лунный свет» и «Круги на воде» – абстрактные с мудрым философским подтекстом в духе импрессионизма. Работа над циклом наполнилась неожиданными открытиями, своеобразием звуковой живописи. Привычное понятие о куплетности, традиционном запеве и припеве отошло на задний план. Для этой музыки характерен неустойчивый взлет мелодии, затянутые окончания фраз. В исполнении молодого певца Эдуарда Хиля прозвучало тепло человеческого сердца, тончайшая лирика, светлая печаль, загадочная романтика и надежда, мечта о счастье и предельная искренность.

В этих песнях-поэмах и балладах они объединили высокую поэзию, возвышенную музыку и совершенное исполнение. Так, втроем лепили они – композитор, поэтесса и певец – новое слово в самом популярном и демократическом музыкальном жанре, уходя в своих исканиях далеко вперед. Тогда же А. Островским был создан вокализ – жизнеутверждающая, озорная ковбойская песенка без слов «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», мастерски исполненная в телепередаче Э. Хилем, которого впоследствии на Западе стали величать за ее напев «Мистер Тро-ло-ло». Вокализ был широко использован в кинофильмах, телеспектаклях и позже в Интернете.

«Я композитор-песенник, и в этом – моя жизнь»

Аркадий Ильич был человеком веселым, жизнерадостным, азартным. Любил во всём быть первым и относился к этому весьма ревностно. Готов был иной раз по-дружески поддеть своих коллег и разыграть зрителей. Однажды на концерте открыл коробочку пудреницы, а она заиграла мелодию «Пусть всегда будет солнце». Притихший зал буквально взорвался аплодисментами. Когда позволило материальное положение, композитор, обожавший автомобили, обзавелся голубым «Москвичом», а позже – «Волгой», на которых регулярно катал детей, как бы он ни был занят. Купил киноаппарат и с удовольствием снимал фильмы о друзьях и знакомых.

Долгое время Островского преследовала язва желудка. Несмотря на это, музыкант продолжал создавать яркие, оптимистические произведения. В сентябре 1967 г. в Сочи впервые открывался Международный фестиваль эстрадной песни «Красная гвоздика», и он получил приглашение принять в нем участие. Но врачи и все домашние были против его отъезда из Москвы. Однако Аркадий Ильич настаивал на своем: «Как я могу не присутствовать на фестивале песни, проводимом у нас в стране? Я же композитор-песенник, и в этом для меня – вся жизнь».

Плотный график работы на фестивале и невозможность диетического питания привели к резкому обострению недуга. 15 сентября приступ болезни с внутренним кровотечением вынудил композитора лечь на операционный стол. Трое суток шла борьба за его жизнь, опытные врачи сделали всё возможное, но победить болезнь не смогли. Вечером 18 сентября, когда малыши, прильнув к телеэкранам, слушали песенку, желавшую им спокойной ночи, его доброе и щедрое сердце перестало биться. Проститься с ним в Дом Союза композиторов пришло так много народу, что нельзя было пройти по улице. На Новодевичьем кладбище на гранитном памятнике, автором которого стал его друг скульптор Лев Кербель, выгравирована нотная строка со словами «Пусть всегда будет солнце!».

Аркадий Ильич Островский скончался, прожив всего 53 года. Путь его к известности вовсе не был стремительным и триумфальным. Шаг за шагом он упорно добивался признания своего уникального таланта. Был убежден в том, что сердце песни – это мелодия, подчеркивая, что музыка и стихи должны гармонировать друг с другом. Бессмысленных текстов не признавал и говорил: «Мы хотим, чтобы пели только хорошие песни. Каждый – и композитор, и поэт, и исполнитель – должен сознавать и чувствовать свою ответственность за то, чтобы слушатели знали и любили песню, чтобы в огромном песенном потоке они умели отличить хорошее произведение от плохого».

Аркадий Ильич Островский был одним из лучших композиторов-песенников ХХ в., и многие его произведения хранятся в памяти новых поколений любителей вокала, часто исполняются солистами и музыкальными коллективами. На Площади звезд в Москве, перед главным входом в Государственный центральный концертный зал «Россия», в память о замечательном композиторе открыта именная плита. Мемориальные доски установлены на стенах домов, где он жил и работал, на Доме композиторов России. Детской музыкальной школе № 8 в Москве присвоено его имя. О нем снят документальный телефильм «Аркадий Островский. Песня остается с человеком».

Его сын Михаил еще при жизни отца с отличием окончил биологический факультет МГУ, стал кандидатом наук и доцентом. А докторскую диссертацию по физиологии зрения, звание заслуженного профессора и действительное членство в Российской академии наук Михаил Аркадьевич Островский получил уже после его кончины. Вслед за первым внуком Сергеем родился и второй, названный в честь деда Аркадием.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство