Цена крови

125 лет назад родился Юлиан Оксман

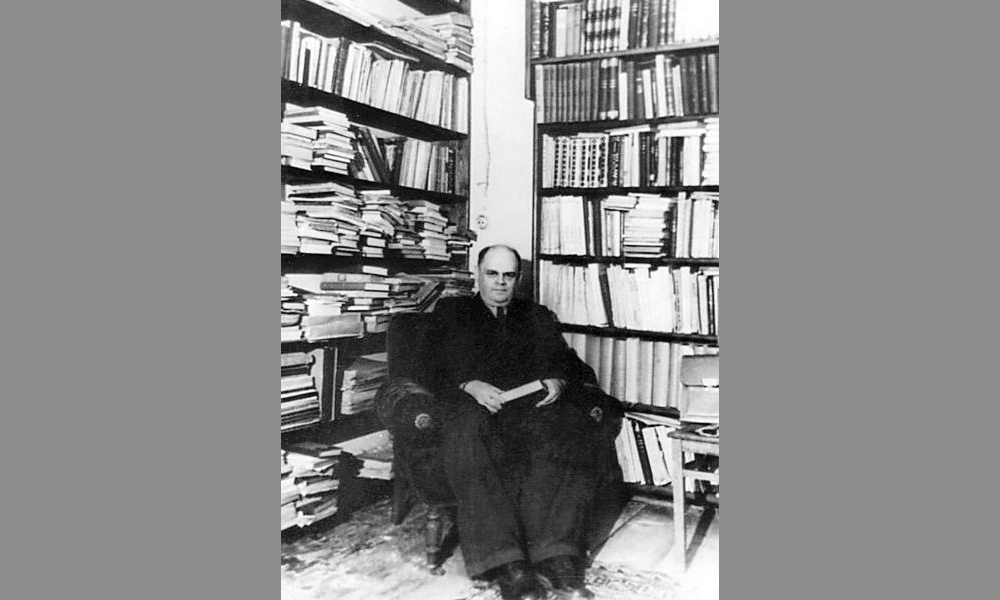

Юлиан Оксман

Когда в семье провинциальных аптекарей Григория Эммануиловича и Марии Яковлевны Оксман родился первенец, они, как и каждые еврейские родители, мечтали, что сын продолжит их дело. Но папа с мамой предполагают, а известно кто располагает…

Из Херсонской губернии – в Гейдельберг

У Юлиана к аптечным делам сердце не лежало – в гимназии он серьезно увлекся литературой и проявил недюжинные гуманитарные способности. Родители смирились и отправили сына из провинциального Вознесенска Елисаветградского уезда Херсонской губернии не куда-нибудь, а в Германию, и не просто в Германию, а в центр ее науки и просвещения – Гейдельбергский университет, который славился своим образованием во всей Европе. Учение он завершил в Санкт-Петербургском университете, работать – уже при большевиках – пошел в архив Наркомата просвещения.

В 1920 г. ректор Одесского института народного образования пригласил его на работу в Одессу, Юлиану было всего 25 лет. Одновременно он возглавил губернский архив. Через год начались конфликты с чекистами. Ребята без образования имели свободный доступ к архивным документам, но обращались с ними, мягко говоря, небрежно и неаккуратно. Что вызывало возмущение Оксмана, скрывать которое он не собирался. В этой «научной» полемике победили сотрудники отнюдь не научного ведомства, и молодой ученый уехал в Петроград, где несостоявшемуся одесситу предложили должность профессора в университете.

«Путем торможения»

Он начал преподавать студентам, совмещая чтение лекций с работой в Институте истории искусств, а затем его пригласили в Пушкинский дом (Институт русской литературы Академии наук). Работать в нем было и почетно, и престижно. Оксман занимался Пушкиным и декабристами, писал научные работы, а в 1927 г. вместе с Юрием Тыняновым написал сценарий к фильму «С. В. Д.» (Союз великого дела) о восстании декабристов на юге России, который сняли Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Несмотря на успех фильма не только в Москве, но также в Берлине и в других европейских столицах, Оксман перо ученого на перо сценариста не променял и вернулся к своему любимому делу – готовил академическое собрание сочинений Пушкина, занимался редактированием, писал комментарии.

А в ночь с 5 на 6 ноября 1936 г. его арестовали. Заместителя директора Пушкинского Дома, возглавлявшего подготовку пушкинского юбилея 1937 г. (в стране отмечали столетие со дня гибели поэта), обвинили в приобретении для института за 5000 руб. архива «пресловутого генерала Кутузова» и «попытке срыва юбилея Пушкина путем торможения работы над юбилейным собранием сочинений». Если вы разберетесь в этой словесной энкавэдэшной эквилибристике – честь вам и хвала. Но вот именно за это «торможение» Особое совещание при НКВД СССР своим постановлением от 15 июня 1937 г. упекло Оксмана на пять лет в Севвостлаг (Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь).

Однажды, через много-много лет, в другой стране, в другой реальности Сергей Довлатов задаст свой знаменитый вопрос: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?.. Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?»

Среди этих миллионов был один, написанный сотрудницей Пушкинского дома, некой Михайловой, по вине которой профессор из Ленинграда поехал на Колыму. Очевидно, писать доносы было ее страстью, она не раз обращалась к этому жанру, но с одним из них не получилось – его сочли клеветой, и автора привлекли к суду (и такое в те времена случалось). Но на судьбе Оксмана это не отразилось.

«Легализация положения»

Заключенные в лагере добывали для страны золото, уголь и уран. При 16-часовом рабочем дне и 60-градусных морозах здоровый человек за месяц превращался в доходягу, который – если повезет – с трудом доживал до своего освобождения.

Интеллигента-профессора, не отличавшегося особым здоровьем (по пути следования эшелона он заболел тифом, конвойные сняли его с этапа, поместили в морг и через несколько дней полумертвого сдали лагерной администрации), отправили на общие работы – валить лес, укладывать дороги и грузить уголь. Но ему повезло: однажды, в 1941-м, в лагерь приехала комиссия, начальник которой знал Окмана по Ленинграду. Он отнесся к нему с сочувствием и распорядился перевести ученого в прачечную.

Там у него образовался свой крошечный угол. По сравнению с бараком это был настоящий рай. Оксман дотянул до 5 ноября 1941 г. – в этот день заканчивались его пять лет. Но освобождать его не торопились: обескураженному зэку объявили – в связи с обстоятельствами военного времени. Оксман «связь» не уловил и стал во весь голос – и устно, и письменно – протестовать против нового беззакония. Но глас его оставался гласом вопиющего в пустыне – ответом было молчание.

В марте 1942-го терпение начальства лопнуло, и неугомонного профессора предали суду Военного трибунала войск НКВД при Дальстрое. Суд решил, что его действия подпадают под статьи 58-10 («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению власти») и 58-11 («всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений»). С требовавшим справедливости, а по мнению суда – с «призывавшим к свержению Советской власти» антимонии разводить не стали и впаяли очередные пять лет лагерей, несмотря на то что ни в каких преступлениях подсудимый уличен не был и виновным себя ни в чем не признал. Но такие мелочи служителями сталинской Фемиды в расчет не принимались.

Спустя многие годы, хлопоча о своей полной реабилитации, Оксман расскажет об этом эпизоде своего лагерного бытия в письме генеральному прокурору СССР Руденко: «Как заявлено мне было следователем, предание меня суду имело в виду „легализацию“ моего положения до окончания войны. Об этом же сказал мне после суда председатель военного трибунала, подчеркнувший, что срок моего заключения в новом приговоре пойдет со дня окончания моего первого „дела“».

Мир состоит из определенной меры нормы и неопределенной – абсурда. Сталин соразмерность нарушил и в существовавший ранее мир внес свой неповторимый вклад: превратил норму в абсурд. Формулировка обвинения мало чем отличалась от первой – «срыв юбилея путем торможения». Племянница ученого Ольга Оксман вспоминала: «Начальник лагеря сказал, что так ему будет лучше – идет война, и после освобождения, куда бы он ни поехал, его снова арестуют и отправят неизвестно куда, а здесь все-таки терпимые условия. „А за что меня посадят?“ – спросил дядя Юлиан. „Хотя бы за клевету на советский суд. Вы же говорили, что сидите ни за что!“» И тогда непонятливый ученый понял: в Советском Союзе «ни за что» не сидят.

В июле 1951 г. бывший политзэк профессор Юлиан Оксман напишет из Саратова бывшему «космополиту» профессору Марку Азадовскому: «Я вместо Пушкина и декабристов изучал звериный быт Колымы и Чукотки, добывал не научную истину, а уголь, золото, олово, обливался кровавым потом в рудниках, голодал и замерзал не год и не два, а две пятилетки».

Прозрение Оксмана

«Две пятилетки» он отбыл от звонка до звонка. Государство разжало свои железные объятья и выпустило его из одной несвободы – в другую, из мира, опоясанного колючей проволокой, – в мир без проволоки, но наглухо закрытый от других. Выпустило, а не реабилитировало.

Страна лежала в разрухе, но постепенно мирное житье-бытье налаживалось. Устроиться в Москве нереабилитированному политзэку было невозможно, в 1936-м он канул в небытие, его имя вычеркнули из всех изданий, для ученого это означало – из жизни. Вернуться в жизнь помогли друзья, и он поехал в Саратов, который остался такой же глушью, какой и был в грибоедовские времена. Но в этой глуши был Саратовский университет, основанный еще в 1909 г., за который Оксману помог зацепиться литературовед Гуковский (в 1941-м месяц отсидел по обвинению в «контрреволюционной агитации» – выпустили «за недостатком улик», но в конце концов он-таки умер в тюрьме после ареста в 1949 г.), и опальный профессор вернулся к работе – читал лекции, спецкурсы, вел семинары. И находил время и силы писать научные работы по истории литературы.

В 1950-е, во время борьбы с «безродными космополитами», он пострадал, но не сильно: с должности профессора его последовательно понижали до должности ассистента. Что не убавило любви дипломников и аспирантов, с которыми он работал. Правда, в июне 1952 г., когда отчаяние достигло пика, он написал своему верному другу, историку литературы Ксении Богаевской: «Лучше самому вовремя отойти от „зла“ и избавить себя тем самым от возможности увольнения. Дальше нет сил терпеть того, что делается в нашем университете. Ни морально, ни материально моя работа меня уже второй год не устраивает. Неужели я так уже никому не нужен, что не найду работы в более человеческих условиях? Пока я еще в состоянии работать по-настоящему… Но каждый год в Саратове стоит с 1949 г. пяти лет нормальной жизни. Печатных возможностей здесь никаких, людишки из ректората – мелкота, но ядовитая, от них каждый день могу ждать только подвохов, а не поддержки. На днях всерьез беседовал с ректором – и понял, что мне рассчитывать не на что. Лучше уйти с осени самому, а иначе „доймут“».

Не дожидаясь осени, когда «доймут», в августе он развернулся и уехал в Москву искать новую работу. Работы не нашел, нашел поддержку у академика Виноградова – он помог, написал письмо министру высшего образования с просьбой перевести профессора Ю. Г. Оксмана из Саратовского университета в один из филиалов Академии наук. Министр письмо прочитал, но уважить просьбу знаменитого академика было не в его силах. Однако, благодаря именно этому письму, до увольнения дело не дошло.

Оксман до своего ареста был вполне благонадежным советским человеком: занимался своим делом, изучал историю русской литературы, писал научные статьи, редактировал, комментировал и готовил к печати сочинения классиков. Он прозрел в лагере. После лагеря только укрепился в своем понимании режима, который создал Ленин, а укрепил Сталин.

Цена крови

Вернуться в Москву удалось только в 1958 г., во времена, с легкой руки Эренбурга получившие название «оттепели». Хрущев уже выступил со своим наделавшим много шуму докладом «О культе личности и его последствиях», были закрыты «дело врачей-отравителей», некоторые другие дела, политзэки выходили на свободу. Интеллигенция зачитывалась романами Дудинцева «Не хлебом единым», опубликованным в «Новом мире», и Пастернака – «Доктор Живаго», распространявшимся в самиздате. Не все шло так, как хотелось, но многие события в общественной жизни внушали надежды.

Оксман постучался в двери Института мировой литературы – двери распахнулись, руководство вспомнило про все его заслуги. Нашли не только место старшего научного сотрудника отдела, но и 8000 руб. в качестве «компенсации по реабилитации» (так это называлось в то время) – это был его двухмесячный оклад. Не утративший за годы пребывания на Колыме чувства иронии, профессор с сарказмом начертал на почтовом переводе: «Цена крови! Эти 8000 мне выдали в порядке компенсации за 10 лет незаконного заключения».

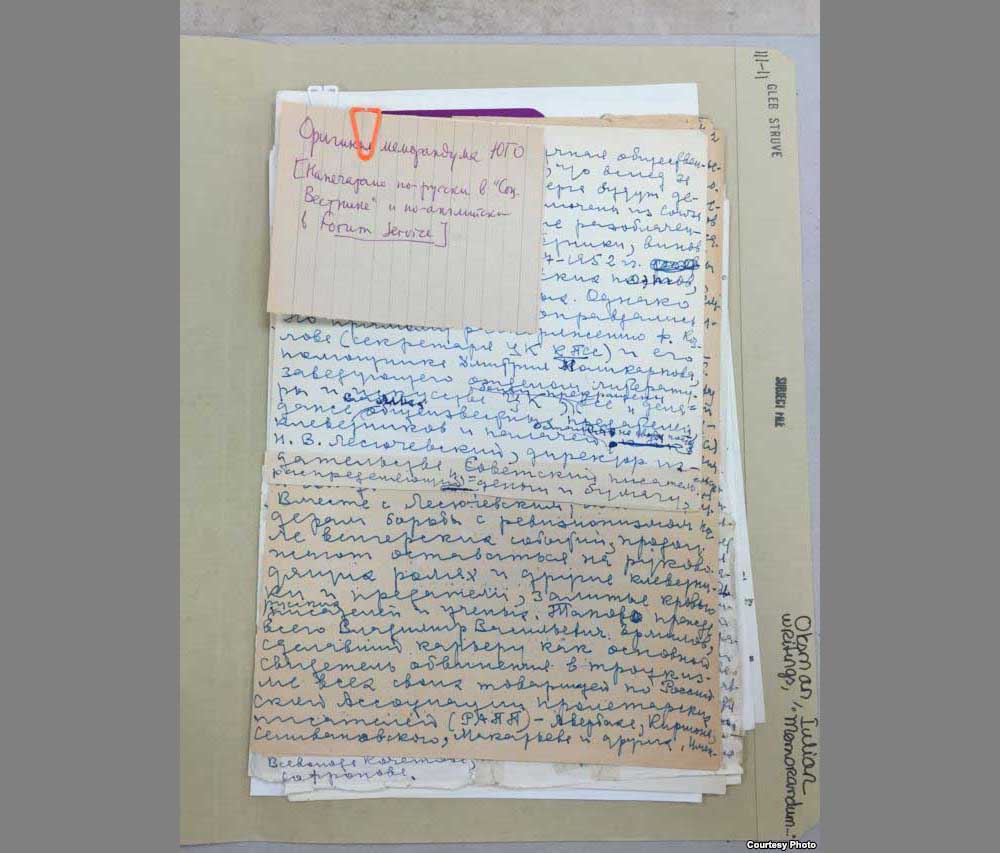

Рукопись меморандума Оксмана

«Порочащие связи»

Вернувшийся из лагерей, испытавший на себе всю бесчеловечность государственной машины, он со своим обостренным чувством чести, долга и справедливости снова оказался в центре литературной жизни и вновь встал на единственно возможный для него путь – путь бескомпромиссного служения делу, которому посвятил большую часть своей жизни, и посильной борьбы с негодяями, которые весьма вольготно чувствовали себя и в послесталинской действительности. Одной из основных своих жизненных задач после освобождения считал борьбу (пусть и безнадежную) за изгнание из науки и литературы хотя бы наиболее гнусных приспешников Ежова, Берии, Абакумова. И когда другие молчали (как бы чего не вышло), он громко, невзирая на лица, говорил о тех, по чьей вине многие честные ученые и писатели валили лес в лагерях, долбили кайлом мерзлую землю и тянули железную дорогу по тундре, умирая от истощения и пеллагры.

В 1958 г. Оксман начал устанавливать связи с западными учеными, завязал переписку с Людвигом Домгером – переводчиком, литературоведом и главным редактором журнала «Америка», выходившего на русском языке и распространявшегося в Советском Союзе, а также с датским профессором Стендером Петерсеном. Переписка носила весьма откровенный характер: западным коллегам Оксман доверял больше, чем советским. Постепенно связи расширялись, завязались отношения с другими западными учеными – итальянским историком Франко Вентури и французским литературоведом Анри Гранжаром.

С литературоведом, белогвардейцем (!), профессором Калифорнийского университета в Беркли Глебом Струве переписка шла не по почте – письма передавали с оказией (некоторые из аспирантов профессора иногда приезжали в Москву). Но даже в эти «оттепельные» времена общение с эмигрантами выглядело как предательство. Несмотря ни на что, пренебрегая опасностью, Оксман передает Струве, занимавшемуся изданием собраний сочинений поэтов Серебряного века в США, запрещенные в СССР произведения Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой. Это благодаря Оксману за океан попадает стихотворение Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны» (за что поэт был отправлен «кремлевским горцем» в ссылку на Урал в Чердынь). Это благодаря ему у профессора из Калифорнии оказался «Реквием» Ахматовой (Юлиан Григорьевич записал текст поэмы по памяти на телеграфном бланке со слов Надежды Яковлевны и бережно хранил в своем письменном столе). Струве опубликует эти произведения в собраниях сочинений, выходивших в Вашингтоне и Мюнхене (в Советском Союзе они были опубликованы только в годы горбачевской перестройки). Одновременно Оксман пытается в своих письмах вернуть в литературу и имена менее значительных и забытых литераторов, с которыми был знаком с юности.

В 1963 г. он передал на Запад меморандум «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых», разоблачавший клеветников, по вине которых пострадали многие честные советские писатели и ученые. Меморандум Юлиана Оксмана напечатал журнал меньшевиков «Социалистический вестник» (выходил в 1921—1965 гг. в Берлине, Париже и Нью-Йорке). В предисловии, предваряющем публикацию (которое, очевидно, писал главный редактор Соломон Шварц), говорилось, что публикуемый документ «был составлен в начале этого года одним известным советским литератором и доставлен нам через Варшаву с просьбой предать его огласке в свободном мире», что целью автора было «осведомить западных ученых и литераторов, участвующих в различных международных съездах и совещаниях и других проявлениях „культурного сосуществования“, о том, что собой представляют некоторые советские представители, с которыми им приходится „сосуществовать“», и что в силу понятных причин «Вестник» не называет его имя, но ручается за подлинность публикуемого документа.

Среди этих «некоторых советских представителей» были критик и литературовед Эльсберг (статья о нем в Литературной энциклопедии, выходившей в 1960–1970-х гг., была подписана „Г. П. Уткин“, что еще раз доказывало: цензура – дура) и директор издательства «Советский писатель» Лесючевский (по воспоминаниям Ефима Эткинда, во время торжественного заседания памяти Пушкина в Большом театре Оксман отказался подать Лесючевскому руку: «Там были разные представители – от Союза писателей, от Литературного музея; увидев Лесючевского, Ю. Г. Оксман громко спросил: „А вы здесь от кого? От убийц поэтов?“»). Один писал доносы на Бабеля (расстреляли) и Пинского (отделался десятью годами заключения), другой – на поэтов Корнилова и Лившица (оба расстреляны). Были там и погромщики-антисемиты – профессор МГУ Самарин и редактор журнала «Огонек» Софронов, усердно разоблачавшие «безродных космополитов» в конце 1940-х – начале 1950-х гг.

Гражданская казнь

В «порочных связях» с иностранцами, пособничестве антисоветчикам и распространении клеветнических заявлений Оксмана «разоблачили» через год. При обыске нашли произведения Гумилева, Мандельштама, материалы, связанные с Пастернаком и… обвинили в хранении антисоветской литературы. Прошедший через Колыму профессор возмутился: какая же это антисоветская литература? Но дело завели и передали его в Союз писателей.

«Дело» рассмотрели 7 октября 1964 г. на объединенном заседании аж трех секретариатов правлений – Союза писателей СССР, РСФСР и его Московского отделения. К рассмотрению привлекли дирекцию ИМЛИ им. А. М. Горького, где «подсудимый» работал. Все присутствовавшие проголосовали за исключение Ю. Г. Оксмана из Союза писателей «за совершение проступков антиобщественного характера». После чего его вновь пытались изъять из литературы. Корней Чуковский назвал происходившее «гражданской казнью»: «К известному советскому ученому Юлиану Гигорьевичу Оксману, – писал Чуковский, – применена жестокая гражданская казнь: замалчивание. Очевидно, по распоряжению свыше его имя систематически вычеркивается из статей, помещаемых в повременной печати. Вместо того, чтобы патриотически гордиться тем, что в нашей стране есть такой первоклассный ученый, нам предлагают считать это имя постыдным и скрывать его от советских читателей». Но, продолжал один из старейших и авторитетнейших литературоведов, без его исследований обойтись нельзя, поскольку эти работы носят фундаментальный характер: «Вычеркнуть такого крупного ученого из истории советской науки невозможно. У него есть своя школа, есть десятки учеников и последователей, к которым причисляем себя и мы, – и конечно, его имя не умрет для потомства. Вообще сомнительна целесообразность таких насильственных замалчиваний того или иного из заслуженных наших писателей. Подмечено, что всякий писатель, которого обрекают на эту гражданскую казнь, приобретает вследствие этого удесятеренную славу».

Уволенному из Института мировой литературы Юлиану Оксману пришли на помощь профессора Горьковского университета Георгий Краснов и Владимир Пугачев. Один заведовал кафедрой русской литературы, другой – кафедрой истории. Они помогли гонимому коллеге оформиться к ним на работу. Он должен был раз в месяц ездить в Горький на три-четыре дня читать лекции. Приглашал к себе в Тарту и Юрий Лотман, но у Оксмана уже не было сил принять его приглашение. В Горьком он преподавал недолго: по требованию КГБ и обкома КПСС опального профессора уволили в 1968 г.

Молчание

Изгнанный из всех университетов, отстраненный от всех должностей, Юлиан Григорьевич Оксман умер 15 сентября 1970 г. от инсульта. На рабочем столе в московской квартире остались материалы к книге, над которой он работал в последнее время. Ни одно советское официальное издание не сообщило – хотя бы в одну строку – о смерти выдающегося ученого-литературоведа. Только бесстрастная «Хроника текущих событий», из года в год публиковавшая факты о репрессиях против инакомыслящих, отозвалась на его кончину в 16-м выпуске от 31 октября 1970 г.

Время подтвердило правоту Чуковского: лишить Оксмана работы, выгнать из всех институтов, запретить печататься советская власть могла – вычеркнуть из науки и литературы было не в ее силах.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника