Игры с системой

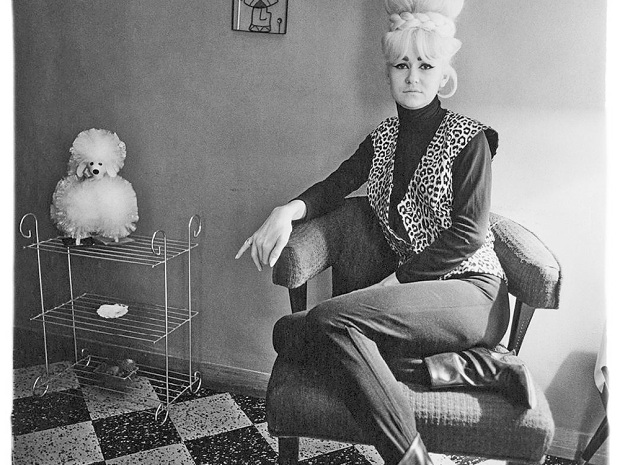

Лиля Брик и Маяковский

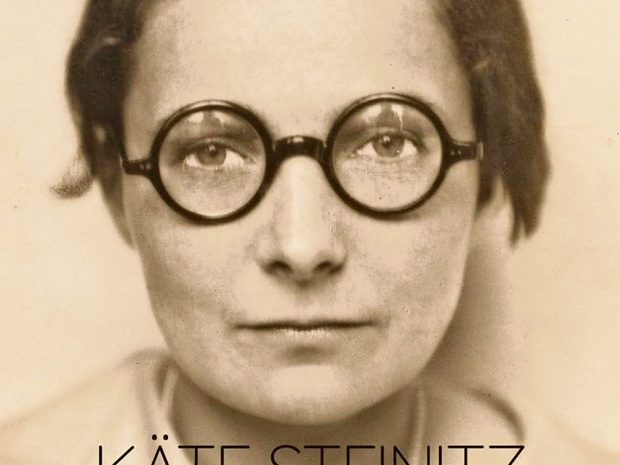

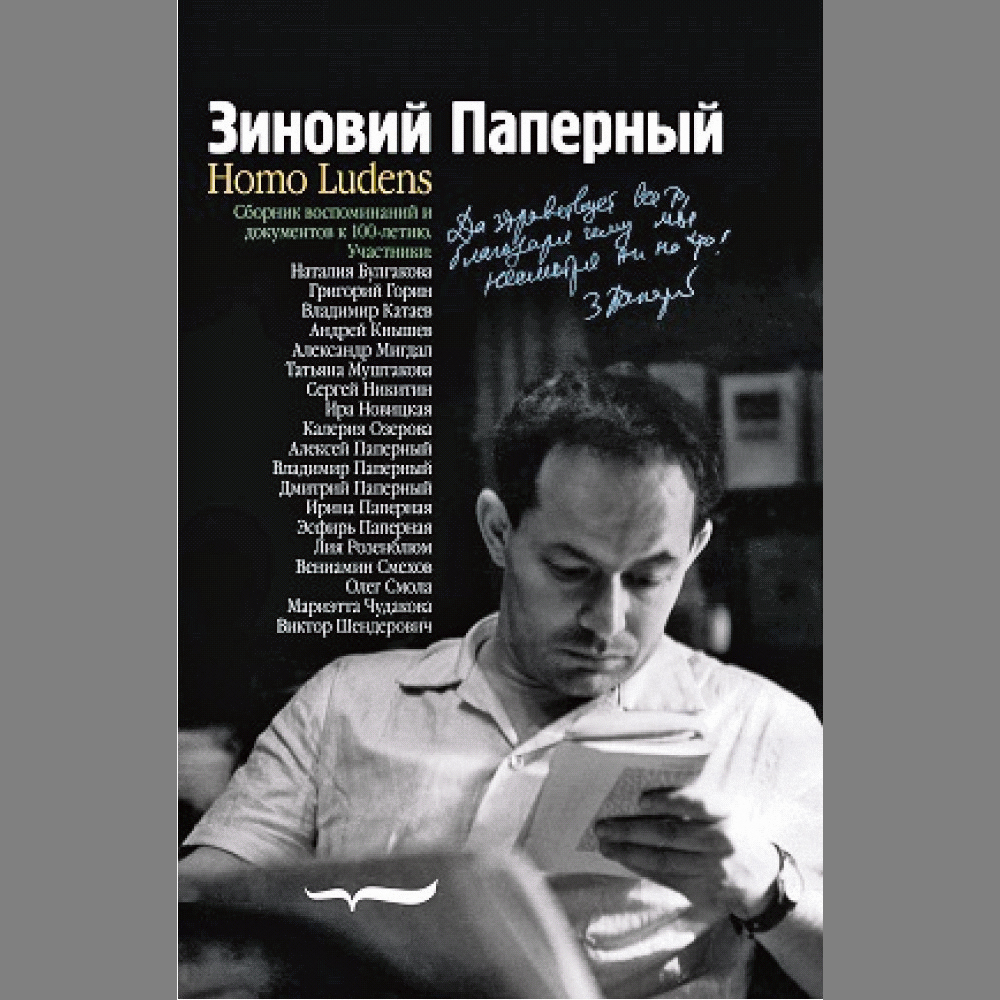

Обложка сборника, посвященного Зиновию Паперному

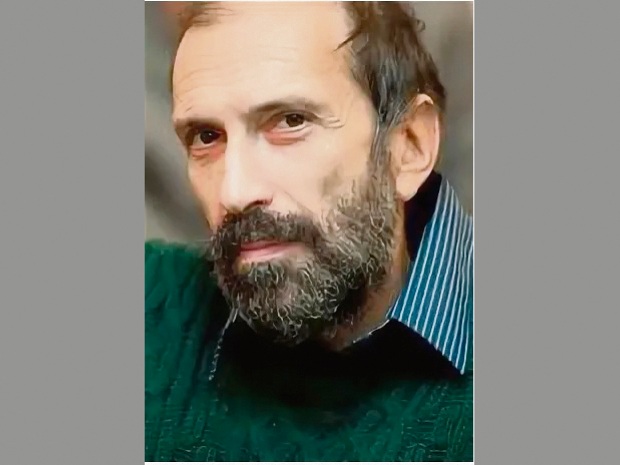

Чета учителей – Самуила Паперного и Иты Майзель, – убегая летом 1919 г. из родного белорусского местечка от еврейского погрома с двумя новорожденными близнецами на руках, конечно же, не могла вообразить, что они уносят с собой целый род деятелей культуры России. Среди их потомков будут культуролог, поэт, музыкант, арт-менеджер. Но самой главной фигурой этого рода был сын Самуила и Иты Зиновий Паперный – будущий литературовед, писатель, знаменитый острослов, чьи шутки и пародии широко распространялись по литературной Москве.

Когда в прошлом году отмечалось столетие со дня рождения Зиновия Самойловича, его сын, живущий в США писатель и искусствовед Владимир Паперный, издал книгу об отце. Он показал жизнь советского интеллектуала, вынужденного играть с системой.

Зиновий Паперный окончил Московский институт философии, литературы и истории аккурат к началу войны. В 1941 г. копал противотанковые рвы под Москвой, в 1943-м – работал матросом.

В воспоминаниях о Паперном все отмечали, что в нем никогда не было ни капли страха, ни намека на подобострастие. В КПСС он вступил вполне идейно, но, отправляясь на очередное партсобрание, говорил домашним: «Иду в тыл к врагам». В 1948 г. в состоянии тяжелейшей депрессии, по словам сына, во многом вызванной тем, что происходило в стране, он попытался войти в Кремль и рассказать обо всем Сталину. Его немедленно арестовали. Спас, взяв на поруки, Владимир Ермилов, главный редактор «Литературной газеты», мало того – специально создал под Паперного отдел истории литературы. В течение следующих пяти лет он, помимо десятков статей о русской литературе, написал две книги – о Маяковском и о Чехове, в связи с чем стал членом Союза писателей.

В конце 1960-х в журнале «Октябрь» опубликовали роман советского писателя и главного редактора журнала Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», посвященный борьбе с тлетворным влиянием буржуазной пропаганды. Роман Кочетова настолько был мил сердцу властей, но настолько плох в художественном смысле, что рецензенты всячески уворачивались от прямых высказываний о нем. В кулуарах литераторы поносили Кочетова, но до рецензий их бури не доходили. «Много бывало попыток сгладить, смягчить, высветлить картину нашей жизни в годы культа, но такого оголтело-идиллического описания, кажется, и не припомнишь», – писал Зиновий Паперный в книге «Музыка играет весело», вышедшей в 1990 г.

Близкие говорят, что Паперный острил даже себе в ущерб, сам же он считал, что «самый унылый вид трусости – боязнь смеха». В итоге Паперный не удержался и написал пародию на роман Кочетова, назвав ее «Чего же он кочет?». Текст так и не был опубликован в официальной прессе, но вскоре разошелся по всей Москве, напечатанный на машинке.

«Паперный не побоялся выступить, в сущности, против целого направления, когорты писателей-сталинистов», – объяснял филолог и друг сатирика Олег Смола. Не удивительно, что писатель был исключен из партии. Ожидая рассмотрения своего дела, в коридоре горкома он встретил режиссера Аскольдова – его тогда тоже лишали членства в партии за фильм «Комиссар».

Паперный отказался писать заявление о восстановлении в партии, впрочем, как и решил в итоге не уезжать из Союза вместе с детьми, которые в какой-то момент переехали в США: «А что я там буду пародировать и над чем смеяться?» Но он не был одинок до самой своей смерти в 1996 г. В его квартире в Москве на Русаковской улице кто только не сиживал: от Лили Брик до Людмилы Петрушевской. Там можно было увидеть Лунгиных, Владимира Этуша, Анатолия Эфроса и многих других представителей творческой интеллигенции.

Мы предлагаем читателям «ЕГ» фрагмент из мемуаров Зиновия Паперного, посвященный Владимиру Маяковскому и Лиле Брик.

Поэт и его муза

Увлечение поэтом приходит по-разному. В лирику Пастернака я вживался годами. Строчки как будто медленно «распускались» передо мной как диковинные растения. А потом постепенно становились естественными, оставаясь странными, ни на что другое не похожими.

Маяковский на меня обрушился.

Пастернак-лирик ничего от меня, читателя, не требовал, а Маяковский повелевал, грозил, умолял. Уклониться было невозможно.

Будучи сам фанатиком, он был окружен и фанатически преданными друзьями, и столь же пламенными недругами.

Так – то восторженно, то ругательно – его встретили многие как поэта в 1912 г., так же – то возвеличивая, то осуждая – говорят и спорят о нем сегодня.

Лиля Юрьевна Брик в этом смысле разделила его судьбу. Ее имя окружено легендами, слухами, порой самыми недоброжелательными отзывами и, наоборот, восторженными похвалами и комплиментами.

Чем больше я вчитывался в стихи Маяковского, знакомился с воспоминаниями современников, чем больше беседовал с людьми из его окружения, тем больше интересовал меня образ женщины, которая была рядом с ним почти всю его творческую жизнь. Они познакомились и сошлись, чтобы не расставаться, в 1915 г.

Маяковского увидеть я не мог. Когда он застрелился, мне было 11 лет. Став исследователем его творчества, я встречался и говорил о нем с Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским, Василием Катаняном, мужем Лили Брик в ее последние годы, с некоторыми женщинами, близко знавшими поэта. И долгие годы ждал случая познакомиться с Лилей Юрьевной.

Первая встреча произошла в начале 1953 г., сорок лет назад. Она была драматической. Расскажу, как было, хотя и выгляжу я здесь не в выигрышном свете.

В 1940–1950-е гг. я, маяковед, как это ни грустно признаться, рассматривал и оценивал поэта довольно правоверно, что ли. Футуризм, без которого нет молодого Маяковского, тогда еще казался мне опасным течением.

В январе 1953 г. в Москве состоялась большая дискуссия о Маяковском. Ее организовала «Литературная газета», где я тогда работал. Самые ожесточенные споры развернулись как раз вокруг вопроса о футуризме, его роли в творчестве автора «Облака в штанах».

Выступая на дискуссии, я критиковал те работы, где о Маяковском говорилось как о деятеле, агитаторе, пропагандисте, но только не как о лирике. При этом о футуризме я отзывался в общепринятом тогда смысле.

На дискуссию пришла Лиля Юрьевна вместе с Василием Катаняном. Ей был тогда 61 год, но поверить в это было трудно, она выглядела гораздо моложе.

В антракте между заседаниями я увидел, что она и Катанян направляются ко мне. Не стану описывать свое волнение, передо мной предстала вестница из «мира Маяковского» – героиня, подруга, близкий друг поэта.

Лиля Юрьевна сказала:

– Напрасно вы повторяете слова о футуристах: они, мол, вредно влияли на поэта. Маяковский был настолько сильной личностью, что никто так просто влиять на него не мог. Скорее уж он сам на футуристов влиял. Я хочу с вами обо всем этом поговорить, не здесь, конечно, чтобы вы не заблуждались. Приходите к нам домой, я буду рада рассказать вам о Маяковском. Мне кажется, вы чувствуете его как поэта, но не так его оцениваете.

То время (всего несколько месяцев оставалось до смерти Сталина) было эпохой не только государственной лжи, насилия, преступлений, но и своего рода общего гипноза. В таком загипнотизированном состоянии находился и я.

Забегая вперед, скажу, что мое дальнейшее общение с Лилей Юрьевной, встречи, беседы – все это как бы «расколдовывало» меня, помогало увидеть поэта не таким, каким он должен быть по официальному мнению, а каким был на самом деле.

•

Я часто перечитываю то место в воспоминаниях Лили Юрьевны, где она описывает минуты, когда она и Осип Брик впервые встретились с Маяковским-поэтом. Он прочитал им только что написанную поэму «Облако в штанах».

«Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил – не стихами, прозой – негромким, с тех пор незабываемым голосом:

– Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе.

Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда.

Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями…

…Первый пришел в себя Осип Максимович. Он не представлял себе! Думать не мог! Это лучше всего, что он знает в поэзии!.. Маяковский – величайший поэт, даже если ничего больше не напишет. Он отнял у него тетрадь и не отдавал весь вечер. Это было то, о чем так давно мечтали, чего ждали. Последнее время ничего не хотелось читать. Вся поэзия казалась никчемной – писали не те, и не так, и не про то, – а тут вдруг и тот, и так, и про то».

Так возник, вспыхнул как костер, который уже не погаснет, союз трех. Не просто сердечный. Это может показаться странным: сразу, вдруг объединились три человека, вдохновленные поэзией Маяковского, верные ей, чуть ли не боготворящие ее.

Читатель может удивиться: как, и сам Маяковский восторженно относился к своим стихам?

Да. Никто из больших поэтов двадцатого века не верил так исступленно в себя – лирика, в то, что его стихи – не на сегодня, а на века. И когда он назвал «Себе, любимому, посвящает эти строки автор», это были для него не просто шуточки, а вера, слитая с убежденностью.

Прочитав тогда вслух Брикам свое «Облако», автор тут же старательно вывел посвящение Лиле Юрьевне, а Осип Максимович, узнав, что никто не хочет поэму печатать, немедленно помог Маяковскому ее издать.

•

В 1954 г. я перешел из «Литературной газеты» в Институт мировой литературы Академии наук, в группу Маяковского. Мне предстояло участвовать в издании полного собрания сочинений Маяковского в 13 томах.

К тому, что будет новое издание, Лиля Юрьевна отнеслась с радостью. И в то же время я чувствовал ее тайную грусть: непривычно было ей оставаться в стороне, ощущать себя отделенной от такого важного, такого Маяковского дела. Немного утешало ее, что составителем первого тома, включавшего все дореволюционное творчество поэта, стал Василий Абгарович Катанян. А мне предложили быть редактором этого тома.

Мы оба работали дружно, я стал еще чаще бывать у Лили Брик и Катаняна.

Лиля Юрьевна больше всего боялась одного: что изданию будет предпослана какая-нибудь безнадежно-официальная вступительная статья, где меньше всего будет говориться о Маяковском-лирике, а больше всего о нем как пламенном борце за идейную чистоту, коммунистическую непорочность и т. д., и т. п.

Надо сказать, что опасения были не напрасными. Мы, сотрудники института, участники издания, и сами того же боялись. В ту пору считалось обязательным издавать классиков так, чтобы между ними и читателями обязательно становилась фигура политически выдержанного и закаленного, чаще всего номенклатурного литдеятеля. Его задача заключалась в том, чтобы, прежде чем оставить наедине с писателем читающих, – объяснить им, что было у автора правильного, а что – в корне неверного; в общем, направить на путь истинный, уберечь – вернее, предостеречь от ошибок и т. д.

Мы же хотели открыть издание самим Маяковским. Его автобиографией «Я сам». Сегодня могут сказать: подумаешь, смелость… А между тем, добиться такой элементарной вещи тогда, в 1954 г., было трудно.

К Л. и О. Брикам отношение сверху было самое настороженное, неприязненно-опасливое. Но и вычеркивать их из текстов поэта не решались.

Я как редактор первого тома занимался вместе с Катаняном иллюстрациями. И у меня возникла не то чтобы дерзкая, но, проще сказать, нахальная мысль поместить в томе портрет Лили Юрьевны Брик – рисунок Маяковского (1916 г.). Василий Абгарович Катанян, конечно, это одобрил, но усомнился: «Не разрешат»…

Заведовал тогда группой Маяковского в нашем институте сотрудник, которого мне называть не хочется. С ним случилась потом довольно конфузная история, его самого уже нет в живых. Назову его условно – Иванов-Петров. Так вот этот самый Иванов-Петров Бриков не признавал, не терпел. Он не раз говорил об этом. Я решил передать список иллюстраций в издательство без согласования с ним. Сделал негатив портрета Лили Юрьевны, дал отпечатать и включил в комплект фотографий к тому.

Василий Катанян был в курсе, но Лиле Юрьевне я просил ничего не говорить – кто знает, чем кончится вся эта затея.

И тут в нашем институте разражается скандал. Даже не только в институте, а в стране. Появляется закрытое письмо Центрального комитета партии о тогдашнем министре культуры Г. Ф. Александрове, о его аморальном поведении. Речь шла о тайном публичном доме, организованном для высокопоставленных чиновников культуры и расположенном под Москвой на даче. Письмо ЦК КПСС было «закрытым», но широко обсуждалось всюду и всеми, вдоль и поперек. Говорили, что некоторые подчиненные министра ходили на эту публичную дачу не столько для разврата, сколько из подхалимства.

Так или не так, но наш бедный заведующий группой Маяковского Иванов-Петров оказался тоже потерпевшим, за участие в номенклатурных шалостях он был снят с работы, исключен из партии, отстранен от длинного ряда должностей и т. д. Его имя в один миг превратилось из сверхавторитетных в самое крамольное.

До этого я не раз ходил в издательство по делам нашего тома Маяковского и убеждался: все в порядке, портрет Л. Ю. Брик на месте.

Но вот являюсь в издательство как раз в разгар этих скандальных дней и вижу: среди иллюстраций тома портрета Лили Брик нет. Обращаюсь к издательскому редактору:

– Скажите, а где рисунок Маяковского, куда он делся?

– Его сняли.

– Почему?

– Так распорядился ваш Иванов-Петров. Он приезжал, увидел портрет Лили Брик и сказал, чтобы мы его убрали.

Тут меня осенило. Я заявляю:

– С каких это пор распоряжения Иванова-Петрова стали для вас обязательными?

Мой демагогический ход оказался удачным. Редактор начал испуганно бормотать, что он ни на чем не настаивает. Быть исполнителем воли «морально разложившегося» Иванова-Петрова ему не хотелось.

Как говорит пословица, не было счастья, да несчастье помогло.

•

Вспоминается еще одна история, где Лиля Юрьевна играла не главную, но все-таки активную роль. Мне рассказывали она, Корней Чуковский, Виктор Шкловский.

Корней Иванович:

– Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе «Бродячая собака». Дочка – Софья Сергеевна Шамардина, татарка, девушка просто неописуемой красоты. Они с Маяковским сразу, с первого взгляда, понравились друг другу. В кафе он расплел, рассыпал ее волосы и заявил:

– Я нарисую вас такой!

Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: «Что я скажу ее маме и папе?»

О дальнейшем, после того как Маяковский и Сонка (так звали ее с детства) остались вдвоем, рассказывает она сама в своих воспоминаниях. Как они ночью пошли к поэту Хлебникову, разбудили, заставили его читать стихи. Однажды, когда они ехали на извозчике, Маяковский стал сочинять вслух одно из самых знаменитых своих стихотворений: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?..»

Первый серьезный роман в жизни Маяковского кончился в 1915 г., вскоре поэт встретился с Лилей Брик.

Она мне рассказала:

– В 1914 году Максиму Горькому передали, что несколько лет назад Маяковский якобы соблазнил и заразил сифилисом женщину. Речь шла о Сонке. Поверив этой клевете, великий гуманист Горький пришел в негодование и стал во всеуслышание осуждать Маяковского. Но сам Маяковский отнесся ко всему этому довольно просто: «Пойду и набью Горькому морду».

А я сказала:

– Никуда ты не пойдешь. Поедем мы с Витей (Шкловским).

Горького я спросила:

– На каком основании вы заявили, что Маяковский заразил женщину?

Горький сначала отказался.

Шкловский потом очень весело и увлеченно говорил мне, что было дальше:

– Ну, тут я ему выдал! Горькому деваться было некуда. Он стал ссылаться на кого-то, но назвать имени так и не смог.

Эта история не просто наложила отпечаток на отношения Маяковского и Горького. Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло.

После долгого, многолетнего перерыва история лишь сейчас появляется на свет, были только отдельные упоминания. Да и можно ли было говорить о том, как поссорились два основоположника?..

Но сейчас меня интересует другое. Лилю Брик вовсе не смутил и не обезоружил авторитет Горького. Она не раздумывая ринулась защищать Маяковского.

И, конечно, нет ничего удивительного в том, что именно она не устрашилась грозного имени «вождя всех времен и народов», обратилась к нему с письмом в защиту Маяковского. А ведь в те страшные годы, уже после убийства Кирова и незадолго до 1937 г., она многим рисковала, многим больше, чем тогда, когда призвала к ответу Максима Горького.

У начатой истории есть продолжение. Софья Сергеевна Шамардина после революции становится партийным и советским работником. Еще Маяковский веселился: «Сонка – член горсовета!» Однако в советской стране занимать руководящую должность столь же почетно, сколь и опасно. В 1937 году Шамардина была арестована. В России в таких случаях не спрашивают: за что? Чаще задают совсем другие вопросы, например: «А почему Эренбурга не арестовали?»

Сонка провела в заключении семнадцать лет. И вот однажды, когда я пришел к Лиле Юрьевне, она представила мне пожилую женщину, с очень добрым, усталым и – это было видно – некогда очень красивым лицом:

– Софья Сергеевна Шамардина.

Когда она вышла на свободу, Лиля Брик помогла ей всем, чем только могла – и духовно, и материально… Она вела себя по отношению к этой многострадальной женщине по формуле: мой дом – ваш дом.

•

В 1968 г. журнал «Огонек», возглавляемый советским «боcсом» писателем Анатолием Софроновым, публикует статьи о Маяковском – жертве враждебного бриковского окружения. Авторы – партийный чиновник В. Воронцов и А. Колосков, сочинитель высокопарно-официальных книжек и статей о Маяковском.

Сам поэт открыл свою автобиографию словами: «Я – поэт. Этим и интересен». Для А. Колоскова и ему подобных Маяковский был интересен вовсе не этим – главное, что он борец за коммунизм. И точка. Этого вполне достаточно. Все остальное – подробности.

В № 16 «Огонька» за 1968 г., в статье «Любовь поэта» предпринималась злонамеренная попытка доказать, что ничего хорошего любовь к Л. Ю. Брик Маяковскому не принесла. И вообще авторы были явно недовольны поведением поэта, тем, кого он сам избирает. Они задавались вопросом: «Может быть, в поэме „Люблю“ (1922), посвященной Лиле Брик, поэт был счастлив в своей любви?» Казалось бы, что ж тут спрашивать – сам поэт открыто и радостно рассказал здесь о своем «люблю». Но авторы отказывались ему поверить и отвечали: «Не знаем».

И так все время; на признанья Маяковского-поэта, обращенные к Лиле Брик, – одна и та же реакция суровых критиков-судей: не знаем, не видим, не верим.

Лиля Брик в жизни и в творчестве Маяковского была, но ее лучше бы уж не было совсем! А вот любовь поэта в последние годы к Татьяне Яковлевой получается как бы официально утвержденной авторами.

Что бы ни делал поэт, что бы он ни писал – авторы безапелляционно считали: нам виднее. Погибший поэт долгие годы все еще получал новые и новые указания.

В двух номерах «Огонька» за тот же 1968 г. была напечатана статья А. Колоскова «Трагедия поэта». Она открывалась восторженными отзывами читателей.

Как о само собой разумеющемся говорилось, что личная, интимная жизнь поэта должна подлежать «партийной оценке», партийному суду. Поэт любит – но того ли он любит, кого нужно – если взглянуть с партийной точки зрения?

Любовь – не личное дело поэта…

И все это должна была читать Лиля Юрьевна.

Я пришел к ней в день, когда появилась вторая часть статьи «Трагедия поэта». Там уже грубо охаивалась не только Лиля Брик, но и Осип. Например: «О. Брик, хвастаясь своей близостью к Маяковскому, в ряде статей обнаружил, что он – ни при жизни, ни после смерти поэта – не понимал его, не сумел правильно оценить его крупнейшие произведения».

Снова я видел, как больно было Лиле Юрьевне переживать очевидную ложь, клевету, на которую нельзя публично возразить.

•

Размышляя о тех годах, которые я не застал, я думаю о том, что Маяковскому было не только радостно и весело со своей музой. Ощущалось противоречие между ее отношением к нему – человеку и поэту. В первом случае были взаимные измены. Но ее внутренняя связь с его поэтическим и человеческим миром была нерушимой.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство