За всё придется отвечать

К 130-летию со дня рождения Юрия Тынянова

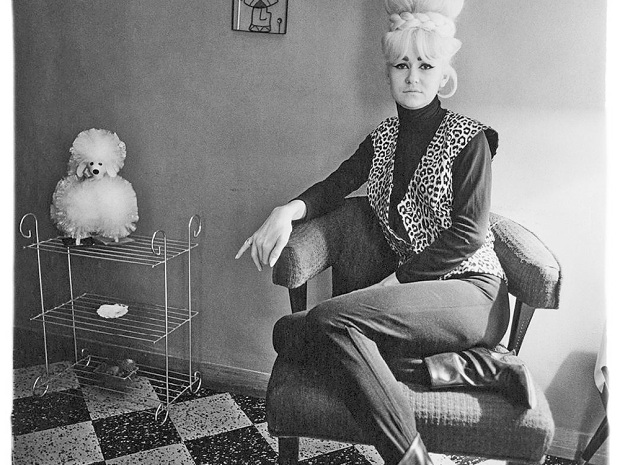

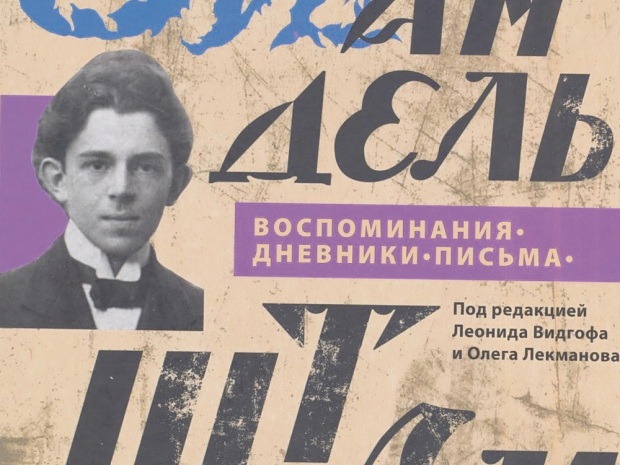

Юрий Тынянов© Wikipedia

В первый день морозного ленинградского 1925 г., волнуясь перед выходом в свет своего первого художественного произведения, он оставил в рукописном альманахе «Чукоккала» такую запись:

Сижу, бледнея, над экспромтом,

И даже рифм не подыскать.

Перед потомками потом там

За всё придется отвечать.

(Накануне рождения «Кюхли» – поэтому так плохо)

Его тревога оказалась напрасной: повесть, написанная чистым, прозрачным языком, стала любимой книгой для многих поколений читателей – не только детей, но и взрослых, выдержав испытание временем.

После того как повесть вышла в «Кубуче», Маяковский при встрече с ним сказал: «Ну, Тынянов, поговорим, как держава с державой». В этих словах было и одобрение, и признание, но самым главным – признание, и стоило оно дорогого: поэт мало кого из современников ставил вровень с собой.

Ну а автор «Кюхли» ответил – своей жизнью, творчеством и безукоризненным литературным поведением, которое резко выделяло его в 1930–1940-е гг., когда многие ломались под безжалостным катком государственной машины.

Гул времени

Как личность Тынянов сформировался до Октября 1917 г., как человек творящий – историк литературы, ученый и писатель – после. Он вобрал в себя желание новой эпохи разобраться в прошлом через настоящее, в настоящем – через прошлое. Историзм был воздухом 1920-х. За шумом своего времени, которое преобразило Россию, он всегда явственно различал гул времени, которое безвозвратно растворилось в прошлом, и в меру сил и способностей пытался в своих произведениях восстановить связь времен, воссоздать ушедшую эпоху в лицах и положениях.

Он знал о своих героях всё: историю и предысторию их отношений, полемику личную и литературную, дружбу и вражду, надежды и разочарования, честолюбие и зависть. Среди его героев были не только Пушкин, Грибоедов и Кюхельбекер, но и Тютчев, Ермолов, Булгарин. Если он чeго-то не знал – угадывал благодаря своей художественной интуиции.

В нем воедино соединились талант ученого-литературоведа, историка литературы и дар художника, мастера исторической прозы. Многие из тех, кто писал о нем, пытались определить, что присутствовало больше, но такой подход сам по себе был принципиально неверен, потому что Тынянов-ученый и Тынянов-художник составляли единое целое и вряд ли Тынянов как писатель состоялся бы, не будь Тынянова-ученого.

Что такое литература

Многие ученые-литературоведы, да и некоторые писатели тоже, пытались ответить на этот вопрос с того времени, как она возникла. И, разумеется, каждый отвечал на него по-разному.

В 1924 г. свой ответ (весьма спорный) дал молодой талантливый исследователь этого самого предмета Юрий Тынянов. В статье «Литературный факт» он категорически заявил: «Литература есть динамическая речевая конструкция».

Молодой провинциал, серебряный медалист псковской гимназии, сын врача – уроженца Бобруйска Насона Тынянова и совладелицы кожевенного завода Соры-Хаси Тыняновой из местечка Докшицы Борисовского уезда Минской губернии, переселившихся в город Режицы Витебской губернии, приехал покорять Северную столицу в 1912 г.

Покорил ее дважды: в 1921-м как ученый и в 1924-м – как писатель. После выхода в свет первой его работы «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» – гонорар недавнему выпускнику Петербургского университета выплатили возом дров, поскольку у издательства не оказалось денег, – ученика профессора Семена Венгерова признали в профессиональном научном сообществе. После появления повести «Кюхля» – вся читающая Россия.

В институте он слушал лекции таких выдающихся ученых, как Шахматов, Бодуэн де Кyртeнэ, Лосский. После его окончания вместе с такими же молодыми, как и он, Шкловским, Эйхенбаумом и Якобсоном создавал ОПОЯЗ (Общество по изучению поэтического языка) и так называемый «формальный метод». Метод предлагал изучать художественное произведение как «сумму приемов». Со временем он изжил себя, потому что ни одно художественное произведение не укладывается в эти рамки. Но в то время он казался новым, революционным словом в науке о литературе – и вполне соответствовал духу времени.

Тынянов размышлял о выдающихся поэтах XIX–XX вв. Предлагая свое решение многих научных литературоведческих проблем, не боялся выходить за обычные рамки и разрушать сложившиеся стереотипы. Что и сделал в статье «Литературный факт», которая вызвала оживленную полемику на страницах литературной печати. Одновременно он читал лекции в Институте истории искусств и служил переводчиком в Коминтерне. Но, как писал поэт, «нас всех подстерегает случай».

Проживая чужую жизнь

Молодого ученого случай подстерег, когда ему не было еще и тридцати. Случай был в лице Корнея Чуковского. Вместе с ним Тынянов возвращался из клубa при ленинградском Госиздате, где выступал с лекцией о поэтике Вильгельма Кюхельбекера. Рассказывал, как всегда, ярко и вдохновенно, но кого в 1924 г. мог интересовать стиль этого напрочь забытого стихотворца пушкинской эпохи? Слушатели, озабоченные своими проблемами, остались равнодушны и к рассказчику, и к тому, о чем он рассказывал. По дороге Тынянов заговорил о жизни вольнолюбивого, нескладного Кюхли, над странными выходками которого часто потешались соученики в Царскосельском лицее, – друга Пушкина и Грибоедова, поэта и дуэлянта, служившего сначала в Коллегии иностранных дел, а затем чиновником особых поручений при генерале от инфантерии Ермолове; в Германии встречавшегося с Гёте, в Париже читавшего лекции о русской словесности; ставшего членом Северного общества и вышедшего в роковой день 25 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь; мятежника и революционера, закончившего свою жизнь в Тобольске.

Чуковского было трудно чем-то удивить, особенно литературными историями, но Тынянов повествовал о трагической жизни Кюхли столь вдохновенно, с таким знанием эпохи и характеров его современников – Пушкина, Грибоедова, Дельвига, Пущина, Ермолова, – с таким обилием живописных подробностей и деталей, что заставил удивиться своего спутника, в недоумении воскликнувшего, почему же он не рассказал обо всём этом там, в аудитории; ведь именно это бы и расшевелило слушателей.

Вопрос остался без ответа. Но так совпало, что через несколько дней небольшое издательство «Кубуч», надумавшее выпустить биографическую серию для детей среднего и старшего возраста, обратилось за помощью к Чуковскому. Не спросив Тынянова, он включил в план его книжку о Кюхле. Тот долго отнекивался, но всё же согласился, будучи стесненным материальными обстоятельствами.

Издательство заказало книгу в пять печатных листов, Тынянов написал 19. Вместо 80 страниц – более 300. Вместо научно-популярной брошюры – повесть. Написал быстро, почти набело, не прибегая к архивам и справочным материалам. Потому что «своим творческим воображением, – как заметил Чуковский, – он задолго до написания книжки пережил всю жизнь Кюхельбекера как свою собственную, органически вжился в ту эпоху, усвоил себе ее стиль, ее язык, ее нравы, и ему не стоило ни малейших усилий заносить на бумагу те картины и образы, которые с юности стали как бы частью его бытия».

«А если не был – теперь будет»

Через три года вышел в свет роман «Смерть Вазир-Мухтара». Грибоедов был одним из любимых героев Тынянова. О нем существовал небольшой свод воспоминаний современников и огромный пласт научной литературы. Одни исследователи безоговорочно, игнорируя известные факты, зачисляли автора «Горя от ума» в декабристы. Другие полемизировали, вспоминая его фразу: «Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России!». Все, кто оставил воспоминания об этом человеке, вслед за Пушкиным отмечали, что это был «один из самых умных людей в России». Но автор единственной комедии «Горе от ума», запрещенной цензурой и к печати, и к постановке на сцене, блестящий дипломат, друг многих декабристов и одновременно Фаддея Булгарина, после подавления декабристского восстания вновь вернувшийся на государственную службу и принявший пост полномочного министра российского правительства в Тегеране, – Вазир-Мухтар, как его почтительно называли персы, проводивший последовательную и твердую политику, противостоящую влиянию англичан на Востоке, и растерзанный озверевшей толпой фанатиков, подстрекаемой теми же англичанами во время штурма российского посольства, оставался личностью загадочной и непроясненной, окутанной мифами и легендами.

«Я стал изучать Грибоедова – и испугался, как его не понимают и как не похоже всё, что написано Грибоедовым, на всё, что написано о нем историками литературы (всё это остается еще и теперь). Прочел доклад о Кюхельбекере. Венгеров оживился. Захлопал. Так началась моя работа. Больше всего я был не согласен с установившимися оценками», – писал Тынянов в «Автобиографии» в 1939 г.

Именно это обстоятельство и заставило автора «Кюхли» взяться за роман. Он написал своего Грибоедова, изобразив его как жертву «переломившегося» после 14 декабря 1825 г. «времени», но его Грибоедов был столь же художественно убедителен, сколь исторически недостоверен. На это сразу же обратил внимание такой искушенный читатель, как Горький, который внимательно следил за всем, что происходит в советской литературе. Прочитав роман, он немедленно откликнулся письмом автору из Сорренто: «Удивляет Ваше знание эпохи. Четко написаны фигуры Булгарина, Сенковского. Вообще характеры Вы рисуете как настоящий, искусный художник слова... Грибоедов замечателен, хотя я и не ожидал встретить его таким. Но Вы показали его так убедительно, что, должно быть, он таков и был. А если и не был – теперь будет». В словах Горького «а если и не был – теперь будет», в сущности, заключался смысл того, во имя чего трудится исторический романист: Тынянов писал не научную биографию, а художественное произведение.

Как мы пишем

В 1930 г. Издательство писателей в Ленинграде выпустило сборник под названием «Как мы пишем». На вопросы анкеты отвечали известные писатели того времени – Горький, Зощенко, Пильняк и другие. Тынянов, в частности, писал: «Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. Многие ученые считали романы и вообще беллетристику халтурой… Должна была произойти величайшая из всех революций, чтобы пропасть между наукой и литературой исчезла. Моя беллетристика возникла, главным образом, из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы».

Исходя из этой потребности уйти от набивших оскомину «общих мест», желания разобраться и в истории литературы, и в тех писателях, которые эту историю делали, Тынянов и обратился к исторической прозе. Он продолжал: «Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не выдумкой, а бóльшим, более близким и кровным пониманием людей и событий, бóльшим волнением о них. Никогда писатель не выдумывает ничего более прекрасного и сильного, чем правда. „Выдумка“ – случайность, которая не от существа дела, а от художника. И вот, когда нет случайности, а есть необходимость – начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве – ощущение подлинной правды: да, так могло быть, так, может быть, было...»

Он снимал со своих героев хрестоматийный глянец, и они у него получались живыми людьми со своими страстями, противоречиями и ошибками на пути постижения истины, а не картонными плоскими персонажами, лишенными крови и плоти.

Ученый-историк работает с документами и опирается на них. Исторический романист, опираясь на документы, идет дальше, повинуясь воображению, – у писателя воздуха больше. Тынянов подчеркивал: «Там, где кончается документ, там я начинаю», в этих емких словах сформулировав свое кредо исторического романиста.

От ученого до художника его отделял всего лишь один шаг. Он этот шаг сделал благодаря Чуковскому. Но переход от науки к литературе случайным всё же не был. Рано или поздно он бы и сам пришел к мысли писать историческую прозу, потому что многое, о чем он знал и хотел рассказать читателю, не вмещалось в строгие научные рамки.

Билет № 1

Союз писателей был создан в 1934 г. на Первом съезде писателей СССР, который был созван в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. В состав СП вошли 2500 писателей, разных и по масштабу личности, и по уровню дарования, такие как Б. Пастернак и А. Платонов, С. Есенин и В. Катаев, А. Толстой и О. Форш и др. Тем не менее, «когда был организован Союз писателей и мы получили подписанные Горьким билеты, Тынянову был вручен билет номер один – факт незначительный, но характерный», вспоминал Вениамин Каверин, его ближайший друг и родственник (Каверин был женат на родной сестре Тынянова Лидии, а Тынянов – на родной сестре Каверина Елене), всю жизнь считавший себя его учеником. Уточним: факт не столько незначительный, сколько случайный, но действительно – характерный.

В 1930-е гг. с увлечением и полной отдачей сил Тынянов работал над уникальным советским проектом – созданием серии «Библиотека поэта», к которой, ценя его познания, эрудицию и интеллектуальную смелость, привлек его Горький.

Ученый-литературовед, теоретик и историк литературы, эссеист и исторический романист, переводчик Гейне, Тынянов писал не только серьезные научные труды и исторические произведения, но и эпиграммы, был склонен к словесной игре – каламбурам, гротескам. Чуковский рассказывал: когда один литератор докучал знакомым «своими плаксивыми жалобами на непризнание современностью его мнимых заслуг», Тынянов вписал в «Чукоккалу»:

Если ты не согласен с эпохой,

Охай!

Он успешно работал в кинематографе – написал сценарии фильмов «Шинель», совместно с Юлием Оксманом – «СВД» («Союз великого дела») и целый ряд статей по теории кино. Продолжал заниматься научной работой и одновременно приступил к своему основному труду – роману о любимом поэте, предполагая, что этой книгой будет закончена трилогия «Кюхельбекер – Грибоедов – Пушкин». Tочно так же образовали своеобразную трилогию произведения малого жанра – «Подпоручик Киже» (1928), «Восковая персона» (1930) и «Малолетний Витушишников» (1933). Но его планам было не суждено сбыться.

Часть речи

Он тяжело заболел еще в молодые годы. Болезнь называлась «рассеянный склероз», она поражала отдельные нервные центры, у разных людей протекала по-разному и была неизлечима. Диагноз означал приговор, приговор был вынесен во второй половине 1920-х, но с отсрочкой – отсрочка длилась 17 лет. Он лечился за границей, лечился дома, но врачи только разводили руками. Тяжелобольного, почти лишенного возможности двигаться, его с семьей эвакуировали на Урал, через два года привезли в Москву и госпитализировали в Сокольническую больницу Лечсанупра Кремля. Он продолжал дописывать «Пушкина» – роман остался недописанным. Он знал, что умирает. И в сцене прощания Пушкина с юностью писал и о своем прощании с жизнью: «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет как стих».

«Стих» прервался 20 декабря 1943 г.

У Иосифа Бродского есть такие строки:

От всего человека вам

остается часть

Речи. Часть речи вообще.

Часть речи.

«Часть речи», которая осталась нам от Юрия Тынянова, – уникальное явление не только советской, но и мировой культуры, в котором художественный опыт удачно соединился с научным.

Современники о Тынянове

Лидия Гинзбург: «…Тынянов по всему своему складу был изобретателем, открывателем… Он и писал только тогда, когда сознавал эту возможность открытия, поворота… Идеям его была присуща не бесспорность, не неотменяемость (такого не бывает), но применимость, очень долговечная и прочная. Есть мысли… которые действуют по прямому назначению и вообще по прямой от учителя к ученику. И есть расходящиеся кругами; они обладают способностью влиять… от предлагающей их статьи или книги. Так было с идеями Тынянова».

Вениамин Каверин: «В своих воспоминаниях я неизменно называю его своим учителем. Но он никогда и ничему не учил меня… отстранял эту возможность, когда она впрямую встала между нами, – и это в особенности относится к началу 1920-х годов… Именно эта „антишкола“ приучила меня к самостоятельности мысли, к самооценке. Он не учил, меня учил его облик, в который легко вписываются шуточные стихи, пародии, меткие запоминающиеся эпиграммы. Лишь теперь… я понял, что это был человек, дороживший ощущением легкости живого общения, беспечности, свободы, обладавший редким даром перевоплощения, смешивший друзей и сам смеявшийся до упаду. Как живого вы видели перед собой любого из общих знакомых, а когда он стал романистом, любого из героев».

Виктор Шкловский: «Легко идущий студент Тынянов привез в Петербург из Пскова… свое отношение к искусству… Юрий читал те книги, которые другими только просматривались… сделавшись беллетристом, написал несколько книг – и среди них «„Смерть Вазир-Мухтара“ и прекрасный рассказ „Подпоручик Киже“. Он умер, не докончив романа о Пушкине… помешала болезнь. Я приходил к Тынянову, когда он умирал. Он не сразу узнавал меня, потом изменялись глаза, на лице появлялась улыбка. Он не мог сразу разговаривать…»

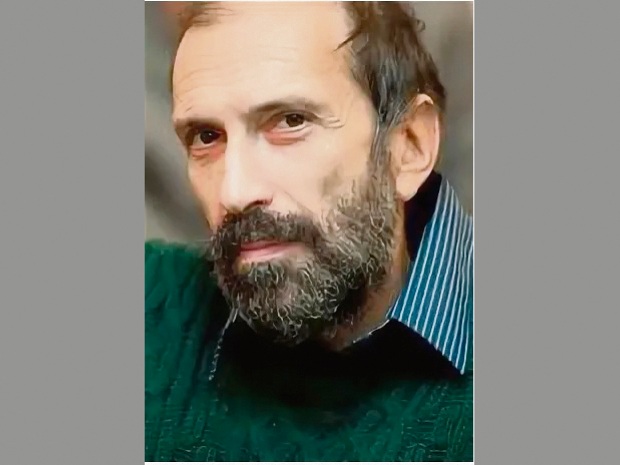

Лидия Николаевна Тынянова, Коля Каверин, Елена Александровна Тынянова, Вениамин Александрович Каверин, Юрий Николаевич Тынянов. Луга, 1939 г.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство