«Литература – это форма мышления с особенными возможностями…»

Беседа с Ольгой Балла-Гертман

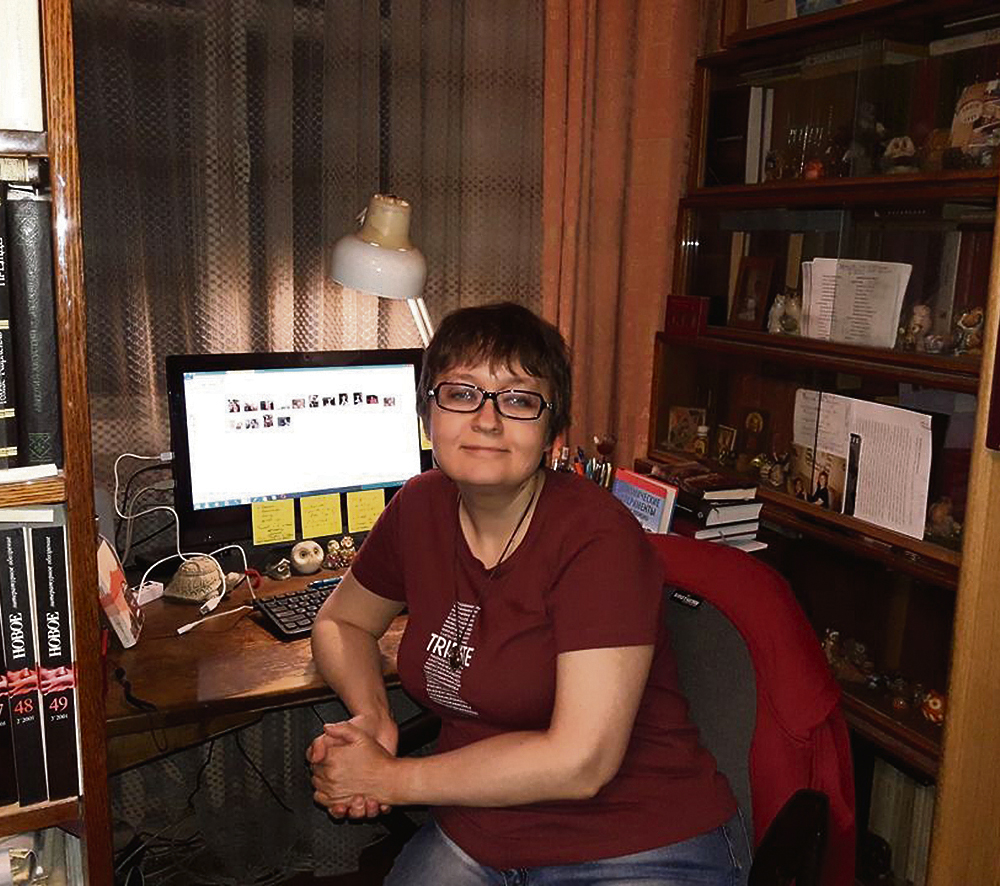

Ольга Балла-Гертман

Ольга Балла-Гертман – российский литературный критик, эссеист, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание – сила», редактор в журнале «Знамя», автор нескольких книг о культуре и литературе, член Союза литераторов России. Многие читатели, в том числе и читатели «ЕП», знакомятся с новыми книгами через призму ее личного неординарного взгляда на них. Она родилась в Москве, окончила исторический факультет Московского педагогического университета, защитила диплом по психологии на тему «Почерк как источник психологической информации» и стала успешным автором более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», « Знание – сила», «Знамя», «Лиterraтура». Ольга – постоянный автор газеты «Еврейская панорама» и ганноверского издания «Семь искусств», участница проекта «Словарь культуры XXI века». Так получилось, что еврейская история и культура, еврейская литература, книги о евреях и для евреев оказались неразрывно связанными с личной жизнью и с профессиональной деятельностью моей собеседницы.

– Дорогая Ольга, расскажите, пожалуйста, из какой вы семьи? Всегда ли любили читать? Какую роль играли книги в вашем детстве, в юности?

– Как один любимый собеседник начала моей жизни говорил по собственному поводу, а я с тех пор всё цитирую, «формальных признаков семьи не было». Вот у нас они тоже не очень были. Я родилась в семье, которая оказалась разбита вскоре после моего рождения, и у этого были как очевидные недостатки, создавшие много и поныне не разрешившихся сложностей, так и неочевидные, но плодотворные преимущества. Мои родители, как я долго считала, стали первыми в истории своих семей, получившими высшее образование (на самом деле, как выяснилось недавно, мой прадед с материнской стороны не только окончил университет в Петербурге, но даже защитил диссертацию на степень доктора медицины). Мама – журналист, папа – музыкант, они расстались еще до того, как я отправилась в школу. Так что я могу смело называть себя интеллигентом во втором поколении. И как-то я унаследовала это интеллигентское, книжническое неофитство. Думаю, от мамы, которая собственное неофитство в отношениях с высокой культурой чувствовала еще острее меня и очень хотела принадлежать к интеллигентской среде. Все ее связанные с этим беспокойства и усилия (и присутствие в ее жизни человека, с которым это всё было связано, моего первого отчима, он тоже оказал на меня в начале дней моих одно из самых решающих влияний) как раз пришлось на мое первое детство – дошкольное и первые годы школы – и произвело сильнейшее воздействие, определив мои первозаботы и первоценности. Всё изначальное априорно и – увы? – сохраняет над человеком власть чуть ли не до конца его дней. Сколько себя помню, я знала и чувствовала, что очень важно быть умной и много знать, а для этого надо много читать (вопросом «зачем?» я тогда, конечно, не задавалась).

Мне тоже всегда страстно хотелось принадлежать к интеллигентам и интеллектуалам и всегда же чувствовалось, что в моем случае это берется усилием и преодолением, «пóтом и опытом». В начале жизни я на этих путях явно переусердствовала. В детском саду и в первом классе (ко второму уже одумалась и многому научилась) я говорила таким книжным языком, каким изъяснялся далеко не каждый взрослый, а ровесники помирали со смеху.

В детстве со мною в основном была бабушка, прекрасный человек, но образования не получившая. Читать я любила сколько себя помню. Книги с самого начала играли – да и продолжают играть – роль (на самом деле, далеко не только источника знаний и даже не в первую очередь, но) важнейшего интенсификатора жизни, расширения внутренних пространств. И, конечно, альтернативы актуально проживаемому, окаянному «здесь и cейчас» (которое вечно мне не удавалось), поскольку они делали другие жизни моими. Они доращивали жизнь до полноты, восполняли ее неминуемую ограниченность и конечность. В школьные годы я таскала с собой книги в качестве персонального кислородного баллона и читала на переменах (иногда и под партой); соученики потешались, но зато у меня были необходимые глотки собственного воздуха. Собственно, я и теперь делаю в точности то же самое. Книги очень действенно помогают наращивать вокруг себя такую воздушную подушку, отстраняться с ее помощью от злобы дня, выстраивать дистанцию между собой и всем воспринимаемым и создают тем самым свободу. Конечно, при этом много разного из книг и узнаешь, но я бы дерзнула сказать, что это, скорее, побочный продукт.

– Как вы пришли в журналистику и на редакторскую работу?

– Если не считать того, что все школьные годы я делала классную газету, а для ответа на дежурные взрослые вопросы «Кем ты хочешь быть?» у меня была надежная заготовка: «Журналистом, как мама» (на самом-то деле вначале, еще до школы, у меня была мечта быть волшебником, затем – писателем, затем – философом), то во взрослой жизни это произошло волею счастливого случая после того, как я некоторое время отработала в архиве московского музея Льва Толстого и затем целых семь лет и девять месяцев – в почерковедческой лаборатории Российского федерального центра судебных экспертиз.

Поскольку у меня был некоторый интеллектуальный роман с почерками, я написала в журнал «Знание – сила» текст о том, почему возможно психологическое толкование почерков, какая у этого была история, чем это отличается от судебного почерковедения… Редактор Ирина Владимировна Прусс сочла, что я, пожалуй, неплохо умею писать, и предложила мне сделать для них что-нибудь еще. Тогдашний мой муж был знаком с Азой Алибековной Тахо-Годи, и я придумала сделать с нею интервью о том, как в разные эпохи воспринималась античность, чтó она значила для разных культур. Сделала – и вот с 1997 г., в безнадежно преклонном возрасте 32 лет я стала в «Знание – силa» постоянным автором, а потом штатным сотрудником (и тут-то оказалась в статусе еще и редактора), которым остаюсь и поныне, просто основной объем деятельности сместился в сторону литературной критики. Кстати, научная журналистика была, по моему чувству, лучшим, чем я занималась в жизни.

С писанием о книгах (я долго, но безуспешно отбрыкивалась от звания литературного критика) всё вышло тоже случайно. Друг моего первого мужа работал в книжном приложении к «Независимой газете» и просил меня написать об одной книжке. Это была моя первая в жизни книжная рецензия. Время от времени я им что-то пописывала, а потом девушка, которая вела у них полосу о философии и всяческой гуманитарной теории – «Концепции», – ушла в декрет, эту полосу предложили вести мне. Я вела ее несколько лет, и с тех пор писание о книгах стало практически непрерывным.

– А как вы начали сотрудничать с «Еврейской панорамой» и «Семью искусствами»? Как пришли к изучению еврейской культуры и чтению книг, связанных с еврейской темой? Еврейская тема и Ольга Балла: когда эта связь началась, как она развивается и продолжается?

– Отвечая на все эти вопросы, я имею сильный соблазн на каждом шагу восклицать слова «страстно», «жгуче» и «люблю». Отношения с культурами, народами и странами – это тоже Эрос, и не менее властный, чем тот, что знаком нам в усеченном телесном варианте. Впрочем, любовь к культурам, народам и странам телесна ничуть не менее.

Всё началось именно с Эроса в его традиционном варианте: с огромной, решающей (но безответной) любви, случившейся со мной на 18-м году. Человек, ставший против собственной воли ее адресатом, был не просто евреем, а страстным евреем, увлеченным всем связанным с еврейской и израильской культурой (в Израиль он и уехал), и (против собственной воли) зажег меня всем этим. Понятно, что, когда любишь человека, хочется войти в его мир и стать частью этого мира, разделить его с ним, почувствовать то, что чувствует он. Так оно и началось – и оказалось размером во всю жизнь.

В случае с «Семью искусствами» и «Еврейской панорамой» всё было существенно прозаичнее. С Евгением Берковичем, издателем «Семи искусств», мы познакомились как с автором «Знамени», где я работаю редактором отдела критики и библиографии. Шесть лет назад он предложил мне прислать материал для его журнала, и так началось наше взаимодействие. А в «Еврейскую панораму» я попала благодаря своему автору в «Знание – сила» Геннадию Евграфову. Как-то случайно он упомянул, что он пишет для этой газеты, а я возьми да и спроси, не пригодится ли им вдруг книжный обозреватель. Оказалось, что пригодился, и вот мы уже восьмой год сотрудничаем.

– Какие знаменитые евреи сыграли особую роль в вашей жизни?

– Я сначала о незнаменитых скажу. Тот человек, который в мои три года показал мне первую букву, был мамин друг детства и наш сосед по дому Александр Яковлевич Пескин, теоретик архитектуры и городской среды. Это он – тот самый собеседник начала моей жизни, которого я процитировала, отвечая на первый вопрос. Разговоры с ним мне очень много дали в смысле даже не образования только, но, я бы сказала, общего чувства жизни. К печали моей он очень рано умер, неполных 54 лет, в 1995-м.

Второй, безусловно, решающей фигурой был мой школьный друг Лёня. Он был чуть младше меня, но занимал позицию моего воспитателя, иной раз очень жесткого, осуждал меня за наивность, легкомыслие и нежелание думать, за отказ (по мягкотелости, неуверенности, по страху конфликтов) занимать жесткую позицию в разного рода конфликтных и проблемных ситуациях. Среди прочего он брался руководить и моим чтением: осуждал меня за чтение пустяков (а заодно и за писание их), случайного, легковесного, а также связанного с советским официозом (он стал главным источником диссидентских настроений моей юности). Он был мальчик из очень интеллигентной, очень книжной еврейской семьи, и, попав к ним в дом впервые, я немедленно поняла, что «вот как надо жить», «я хочу так же» (книги – с пола до потолка; сейчас у меня дома то же самое).

Уже после школы на меня сильно повлияла – именно в смысле общего восприятия жизни и, на втором шаге, в смысле общего кругозора – моя подруга Наташа, художник, уехавшая в Израиль в 1992 г.

Моими наставниками в начале журналистской и критической эры моей жизни тоже – волею таинственного случая – оказались евреи: Ирина Владимировна Прусс в «Знание – сила», Ян Шенкман в «НГ-Exlibris». Кстати, и в «Новый мир», для которого я долго писала, меня привела Ирина Бенционовна Роднянская.

Это уже шаг в сторону знаменитых. Теперь можно перейти к самым знаменитым: среди заочных моих учителей первейшие – Лидия Гинзбург (а в старших классах школы чем-то очаровал меня и пристально читался Виктор Шкловский) и Михаил Эпштейн. (Кстати, если уж начинать с детского чтения, надо вспомнить и Александру Бруштейн с книгой «Дорога уходит вдаль».) Список любимых поэтов, безусловно, начинается с Мандельштама (в знаменитой ахматовской оппозиции «кофе-кошки-Мандельштам» vs «чай-собаки-Пастернак» я скорее тяготею к первому полюсу, но Бориса Леонидовича в этот список тоже невозможно не включить), а еще надо назвать менее известного однофамильца Осипа Эмильевича – Роальда Мандельштама. Из уже умерших современников – Леонида Аронзона, Елену Шварц (вряд ли она позиционировала себя как еврейку, но во всяком случае наполовину ею была). Очарованность Бродским в молодости меня не миновала (потом отношение делалось более сложным, но упомянуть надобно и его). Из ныне живущих необходимо назвать Владимира Гандельсмана, Сергея Гандлевского, Михаила Айзенберга, Гали-Дану Зингер – но тогда уж в этом ряду поэтов не чуждым будет и муж ее, прозаик Некод Зингер. Из ровесников – Геннадия Каневского и Валерия Шубинского. Это если ограничиваться русским культурным кругом. Из иноязычных авторов сразу же идут на ум Франц Кафка, Герман Брох, Бруно Шульц. Понятно, что список далеко не полный.

– Как вы стали литературным критиком? Боятся ли вас писатели?

– Ну, о начале начал я уже рассказала, а вот что касается страха писателей передо мной, то всеми силами надеюсь, что нет, и не потому, что я не пишу отрицательных рецензий, но потому, что вообще предпочитаю ругани многосторонний взвешенный анализ. Конструктивный разговор куда полезнее: и для автора, и для критика, и для культуры в целом.

– Расскажите про вашего мужа. Кто он, чему вы от него научились и за какие качества характера больше всего уважаете?

– Дима – один из самых необыкновенных людей, которых я встречала в жизни (только из скромности не говорю «самый»). По изначальному образованию и роду занятий он химик и много лет занимался очисткой воды (но всегда интересовался языками), а в 37 лет влюбился в итальянский язык и выучил его (уже зная к тому времени немецкий, французский и отчасти английский). Теперь – непарадоксальным образом соединяя в себе технаря и гуманитария – он занимается техническими переводами. Научилась я от него так многому, что всего и не перечислить. Из знаний стоит назвать прежде всего итальянский язык. До нашего знакомства он мне не нравился, но надо же было услышать его ушами любимого человека! Чтобы иметь с Димой еще один общий язык, я итальянский немного освоила – не вправе сказать, что я его знаю, но в общем понимаю и могу объясниться.

Из прекрасных его черт характера я бы назвала прежде всего огромную честность, порядочность и ответственность, а кроме того, например, совершенное отсутствие снобизма при громадной внутренней сложности и соответствующих объемах знаний (меня, изрядно и безосновательно снобствовавшую в молодости, он избавил от снобствования одной фразой – когда я что-то фыркала по поводу мещанства, он сказал: «На мещанах мир держится»).

– Бывали ли вы в Израиле? Что вам там больше всего понравилось? Не думали ли о переезде в Израиль? Любите ли израильскую кухню?

– В Израиле я была – и список всего, что мне там понравилось, грозит оказаться бесконечным, но наугад назову: одновременное, без противоречий между ними, сосуществование там глубочайшей древности (физическое чувство вечности в Иерусалиме) и яркой сиюминутной витальности; огромной сложности жизни – даже многих жизней – и человекосоразмерного уюта. Было такое чувство непрерывной значительности и крупности происходящего; каждая вещь, как стрелка таинственного компаса, указывала вглубь. Думать над всем этим бесконечно интересно. Израильская кухня – как одна из важнейших форм любви к жизни – совершенно прекрасна. Но переезжать надо было, конечно, в молодости. Человек моих лет (если только он не наделен счастливым даром открытости, восприимчивости, пластичности – я эти качества в себе всю жизнь культивирую, но, увы, обладаю ими в очень небольшой степени) обречен быть в другой стране чужаком.

– В журналах «Знамя» и «Знание – сила», где вы работаете, печатается немало евреев и авторов, которые пишут на еврейские темы. Как так получилось?

– Я думаю, это получилось в значительной мере случайно. Кроме разве того, что евреям в принципе очень свойственна интеллектуальная активность вообще и литературная – в частности; они традиционным образом выше среднего мотивированы в этом отношении.

– Как и когда вы успеваете прочитать такое большое количество книг, которые вы рецензируете? Где вы их берете? Откуда черпаете вдохновение? Как боретесь с плохим настроением, если оно случается? Как отдыхаете?

– Ну, знаю я людей, которые и куда больше читают. У меня выходит в среднем книг по 10–15 в месяц (именно книг как таковых, не считая периодику, электронные рукописи, редактируемые статьи…) – вообще всё это сильно зависит от объема книг, от степени их сложности и «медленности». Деньги я, конечно, на них трачу – куда менее разумно, чем стоило бы, но многое присылают на рецензию (и приходится отрабатывать усилиями и временем). Одни книги сами создают вдохновение в читающем (я их про себя называю «животворящими», «тонизирующими») – если они хорошо написаны и/или мысль в них яркая и нетривиальная. Работать с другими книгами гонит вечное внутреннее беспокойство и страх не выполнить обязательства (действует не хуже вдохновения, а часто и гораздо сильнее). От плохих внутренних состояний средства лучше работы человечество еще не создало: прекрасно приводит в порядок внутреннее пространство, ничто с нею в этом не сравнится. И уж если хочется куда-то деться от работы, то очень помогает ходьба по городу – по своему или по чужим, а также кулинарные практики – занимающие руки, освобождающие голову. Хорошо еще, конечно, читать необязательное, но обычно это приводит к тому, что придумываешь себе в связи с этим какую-то работу.

– Ваше самое яркое впечатление минувшего года: где побывали, что интересного увидели?

– Из самых сильных впечатлений надо назвать бывшую казахскую столицу Алматы. Мы были там в сентябре, к сожалению, совсем немного. Очень интересный, сложный (и очень неисчерпанный – надо бы туда еще) город, многоголосый, многоликий, со взаимоналожением нескольких реальностей, которые на каждом шагу просвечивают друг сквозь друга: старый русский город Верный, столичный город советского времени Алма-Ата и нынешняя «южная столица», как они это называют, – Алматы. Из российских городов открытием стал для меня Оренбург – давно хотелось на него посмотреть, он оказался неожиданным, сильным, красивым, с ярким, индивидуальным архитектурным обликом. И очень хороша была Сызрань с изумительной красоты старыми купеческими особняками.

– Ваш любимый автор?

– Любимый-любимый – Осип Эмильевич Мандельштам. На самом деле любимых авторов много, в основном это поэты – от больших и вечных, как, скажем, Тютчев и Боратынский, до современников: помимо уже названных выше – Ольга Седакова, Сергей Шестаков, Василий Бородин, Богдан Агрис (тоже список неполный, кто вспомнился, того и называю). Из прозаиков неминуемо должны быть названы Дмитрий Бавильский и Александр Чанцев.

– Какую книгу сейчас читаете?

– Обычно я читаю несколько книг одновременно: в рабочем порядке – одну; в транспорте и очередях – в качестве, так сказать, «путевой» книги – другую; ночью перед сном / вместо сна – третью. В рабочем порядке читаю книгу Аниты Шапира «История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI в.». Только что прочитала – в качестве «путевой» книги – выпущенный Издательством Ивана Лимбаха сборник Александра Гельмана к 90-летию автора «Со всеми наедине»; в статусе «путевой» ее сменила книга воспоминаний Гершома Шолема «От Берлина до Иерусалима». В качестве «предсонной» опять же только что прочитала готовящуюся к публикации в «Новом литературном обозрении» книгу Владислава Дегтярева «Память и забвение руин», в этом качестве ее сменил роман Амоса Оза «Повесть о любви и тьме». На самом деле это всё без исключения имеет отношение к работе, говорю же: к чему ни прикоснешься, всё становится ею.

– Над чем сейчас работаете, выйдут ли в ближайшее время ваши новые книги?

– Прямо сейчас дорабатываю для одного петербургского издательства книжечку о взаимоотношениях с пространствами (надо ещe два текста дописать, вот дописываю) да хочу еще собрать под одну обложку тексты о книгах и литературе за минувшие два года – если их так и оставить рассеянными в Интернете, они неминуемо потеряются, я и сама их забываю.

– Что для вас значит само понятие «литература»? Сегодня иногда можно услышать мнение, что наше время больше не нуждается в литературе, что оно снова требует действий, а не описаний, что герой нашего времени – это именно человек действия. Что вы об этом думаете?

– По-моему, литература, особенно поэзия – это форма мышления со своими особенными возможностями, не свойственными никакой иной его форме. Она – мышление, не отделимое от чувственности и образности. Может быть, она – единственный его вид, отделимый от мыслящего, «объективируемый», то есть такой, который могут разделить, сделать своим и другие, – и при этом такой, при котором человек мыслит не головой только, но всем собой: всей своей биографией, всем своим опытом, включая и телесную свою память, и интуицией, и подсознанием, всем, что ни есть в нем, – потому что не только при написании художественных текстов, но и при их чтении человек вовлекается в создание/восприятие текста именно что весь, целиком, и всё это в нем работает на, ученым языком говоря, смыслообразование.

Литература делает человека глубоким, сложным и самокритичным (если это в нем уже есть – она это развивает): уже одним тем фактом, что она – о других жизнях. Она позволяет их прожить, как свои. Притом в гораздо большей степени, чем, скажем, кино или театр, потому что там человек наблюдает другие жизни извне, а прочитанное проживает изнутри, как свое, – оно разворачивается в его внутренних пространствах.

На самом деле, утрата восприимчивости к литературе свидетельствует не о самой литературе, не о недостаточности ее (она уж скорее – избыточна: очень многое дает, умей только взять), а всего лишь о нынешних ее реципиентах. И то, к великому счастью, не обо всех. «Человек действия», взявшийся действовать без (качественного, глубокого, сложного, самокритичного) мышления, ничего хорошего не надействует. Так что я бы не обольщалась.

– Ваши ближайшие планы?

– Самое жгуче-актуальное – доделать материалы для декабрьского номера «Знамени», заполнить свою рубрику «Скоропись» (на сей раз она будет о внутреннем Петербурге), а кроме того, подготовить в мартовский номер «Знание – силa» тему номера «Языки мира» и написать туда свой текст об искусственных языках.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство