Свой остров

10 лет назад не стало Петра Фоменко

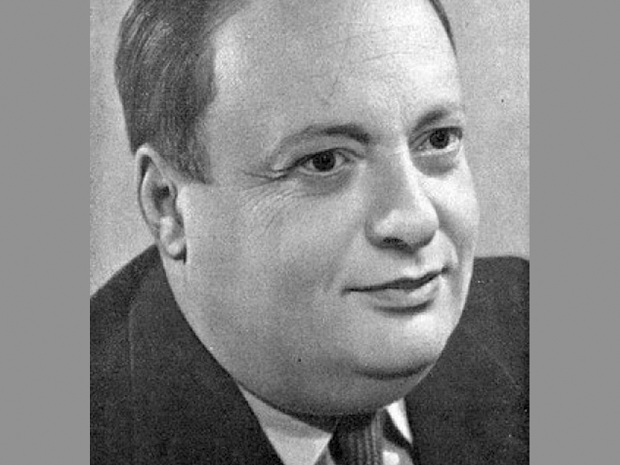

Петр Фоменко© WIKIPEDIA

«В театре можно делать всё, другое дело, что театр – это жизнь, что все эксперименты, все работы оплачиваются жизнью художника в той или иной степени».

Петр Фоменко

У каждого в жизни есть свой остров, на котором человек проживает свою жизнь. У Петра Наумовича Фоменко таким островом был театр, которому он отдал всю свою жизнь. Режиссер Фоменко создал свой удивительный, неповторимый и парадоксальный театральный мир.

Но театр, свой театр, где он был полноправным властителем, ему удалось основать только в 1993 г. после нескольких десятилетий работы на разных сценах разных театров – тбилисских, московских и ленинградских. В них он ставил русскую классику – от Островского и Сухово-Кобылина до Чехова, мировую – от Мольера и Шекспира до Жироду, пьесы современных авторов – Германа, Рощина, Горенштейна.

И что бы и где бы он ни ставил – «Всё будет хорошо» Злотникова в Ленинградском театре комедии (1977), «Плоды просвещения» Толстого в Московском академическом театре им. Маяковского (1985), «Калигулу» Камю в Театре им. Моссовета (1990), «Пиковую даму» Пушкина в Театре им. Вахтангова (1996) или «Как жаль» по пьесе «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» Маркеса в своем театре «Мастерская Петра Фоменко» (2006) – в зрительных залах не было ни одного свободного места. Как и в театрах Франции, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Японии и Китая, в которых зарубежная публика могла познакомиться с искусством этого выдающегося режиссера. Более 60 спектаклей за 40 лет.

«Безнадежный изгой»

Наверно, он бы стал футболистом, если бы не мама, которая больше всего на свете увлекалась искусством и хотела, чтобы ее Петя не гонял по стадиону мяч, а вырос культурным и интеллигентным человеком. И поэтому настояла, чтобы сын научился играть на скрипке. Сын перечить не стал, научился и, когда пришло время, поступил в Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, а затем и в училище М. М. Ипполитова-Иванова по классу скрипки. Через много лет знаменитый режиссер рассказывал: «В 1920-е годы женщины очень любили скрипачей. Понятное дело: все оголтело строили коммунизм, а скрипачи – они же на скрипках играли. Я тоже учился на скрипке, но был троечником».

Страна коммунизм не построила, Фоменко скрипачом не стал – вряд ли здесь есть какая-то связь, но все же, все же… Так или иначе, он признавался, что именно музыка привела его к театру. Он подал документы в Школу-студию МХАТ, и его приняли. А приняв, долго не знали, что потом делать с этим студентом, выбивавшимся из традиционного советского образа жизни. «Вообще-то, – продолжал свой рассказ Фоменко, – не люблю отличников: до пятого класса это хорошо, но потом надо резко менять ценности. И во МХАТе мы с корешем моим были изгоями на курсе – пили, дебоширили. Но он хоть и пил, был красив и обеспечен, он был надежный изгой; я же – абсолютно безнадежный».

«Безнадежный» для консервативно настроенных преподавателей стал средоточием всего, что «глубоко противопоказано великой школе русского театра». В те времена поведение части (небольшой) молодых людей, к которой принадлежал Фоменко, было своего рода протестом против советского забюрокраченного, официозного стиля, насаждавшегося во всех учебных заведениях, не только в Школе-студии МХАТ – любая оригинальная мысль подвергалась жесткой критике, озорство пресекалось.

Во времена так называемого застоя консервативные театральные критики нарекут его «осквернителем русской классики». В свободные времена Фоменко признается: «Я… был молью, разъедающей классику. Наверное, с точки зрения чиновников так и было. Тогда, в былые годы, на всех нас был надет идеологический намордник, в котором мы вынуждены были жить. Роль этого намордника играло чиновничество от культуры. Сейчас этого чиновничества фактически нет. Сейчас его роль выполняют деньги. Деньги, воплощенные в людях… Олигархи ли это, или финансисты, хозяева жизни».

Но и в те «былые» годы во МХАТе были незашоренные люди, преподавали не только сплошь консерваторы – ученик Вахтангова, создатель в середине 1920-х гг. еврейского театра «Фрайкунст» Борис Вершилов (его настоящая фамилия была Вестерман) как мог защищал талантливого «изгоя».

Терпение руководства лопнуло в 1953 г. – и Фоменко отчислили с третьего курса с формулировкой «за хулиганство», отправив в свободный полет.

«За надругательство над святынями»

В 1966-м вся Москва бегала в Театр им. Маяковского на спектакль «Смерть Тарелкина». Пьесу Сухово-Кобылина, в которой автор вслед за Гоголем и Салтыковым-Щедриным с каким-то удивительным сарказмом высмеивает абсурд русской жизни, глупость, жадность и продажность чиновников, и которую в Советском Союзе не допускали до сцены с постановки в Малом театре середины 1930-х(впервые Кобылина поставил Мейерхольд в 1922 г.). В 1869-м драматург вынес свой диагноз обществу: нет людей – все демоны. В пьесе нет положительных героев. Русский мир беспросветен – в нем царит только зло.

Из пьесы Фоменко извлек ее метафизический характер – зло всемирно, оно носит экзистенциальный характер. Он предчувствовал, что у спектакля могут быть неприятности. И они последовали немедленно. Сначала пришла в ужас комиссия. Попробуйте не прийти, если стоявшие друг на друге кубы напоминают мавзолей, на ступенях которого стоят герои и ведут такой диалог: «Что там оспа или холера, эта болезнь сколько людей унесла, а вот если вурдалаки, Сибирь и кандалы…», да еще под мелодию песни «Утро красит нежным светом / Стены древнего Кремля, / Просыпается с рассветом / Вся Советская земля». А далее мимо этого символического мавзолея несли вешалку, на которой висели костюмы всех сословий России, и главный герой Тарелкин (А. Эйбоженко) распевал романс на стихи Саши Черного: «Благодарю тебя, Создатель, / Что я в житейской кутерьме / Не депутат и не издатель / И не сижу еще в тюрьме».

Актриса Светлана Немоляева рассказывала, что Фоменко так строил весь спектакль – на хулиганстве, озорстве и понимании того, что происходит в стране. И все же на дворе стоял не 1937 г., а всего лишь «послеоттепельный» 1966-й – опасные эпизоды сняли, и сыграли премьеру. Но после 50 показов спектакль был запрещен. Немоляева вспоминала: «То, что над спектаклем начали сгущаться тучи, мы поняли, когда уже после выпуска в зрительном зале стали появляться люди с книгами и сверять текст. Министерские чиновники вряд ли раньше читали эти пьесы. А ведь драмы Сухово-Кобылина были и остались чрезвычайно острыми – и в царское, и в советское время. Ассоциативный ряд был так силен, не верилось, что это написано автором в прошлом веке, а не добавлено актерами от себя. Охлопков не боролся за спектакль молодого режиссера, к тому же был страшно болен и вообще никогда не вступал в битву с властями». Спектакль запретили с формулировкой «за кощунственное сопоставление и надругательство над святынями».

Уже в наши дни, характеризуя творчество режиссера в те годы, известный театровед Смелянский напишет, что спектакль даже со столь короткой жизнью показал, что Фоменко «приспособлен самой своей художественной природой к воплощению фантастической подкладки обыденного мира».

Кстати, в это же время пострадал не только он: были запрещены «Три сестры» Эфроса в «Ленкоме» и «Доходное место» Захарова в Театре Сатиры.

Фоменко (как, впрочем, те же Эфрос и Захаров) не успокоился – через год в Театре им. Ленсовета затеял спектакль «Новая Мистерия-Буфф». Но в Ленинграде железной рукой правил первый секретарь обкома Григорий Романов, и за культурой (не только театральной) следили более пристально, чем в Москве. И до премьеры дело не дошло. Фоменко вспоминал: «После первого же просмотра в Театре им. Ленсовета ко мне подошли два замечательных ленинградских критика, И. И. Шнейдерман и Р. М. Беньяш, и сказали: „Молодой человек, у вас много вещей с собой? Возьмите вещи и уезжайте“. Вещей было не много, но я не послушался, и спектакль сдавали еще четыре раза. Игорь Петрович Владимиров (главный режиссер театра. – Г. Е.) похудел в эти дни, побледнел, потому что это всё ему, конечно, было тяжело… Потом пришел Н. П. Акимов (театральный режиссер. – Г. Е.) как главный эксперт… Он сказал: „Я не люблю Маяковского, но то, что я увидел, – это не Маяковский“. С последней шестой сдачи выгнали всех зрителей, проверяли, нет ли людей под креслами…».

Теперь его записали в «осквернители» не только русской классики, но и советской. Следуя принципам советского гуманизма, лишили постоянной работы, но не препятствовали перебиваться случайными заработками.

В антракте

Как известно, антракт – это перерыв между действиями, актами театрального спектакля. В антракте отдыхают и актеры, и зрители.

Условно говоря, в жизни Фоменко, которую можно сравнить со спектаклем, где единственным режиссером был он сам, организовался – не по его воле – антракт. Но отдыхать он не собирался: можно было что-то делать на телевидении, в провинциальных театрах, хотя бы в драмкружках и даже выступать в роли репетитора (после отчисления из Школы-студии МХАТ он поступил в МГПИ им. В. И. Ленина на филологический факультет, где, к слову, в это же время учились такие замечательные люди, как Юрий Визбор, Юлий Ким и Юрий Коваль, с которыми он не преминул сдружиться).

Был еще один островок свободы – студенческая театральная студия МГУ на Ленинских горах, где он поставит два спектакля: «Вечер Михаила Светлова» и «Татьянин день». Третий поставить не дадут, потому что Фоменко замахнулся не на кого-нибудь, а на пьесу Эжена Ионеско «Носороги», опубликованную в журнале «Иностранная литература» в 1965 г. Отдел культуры МГК КПСС запретит уже начавшиеся репетиции, через некоторое время запретят саму пьесу, прошедшую через жернова цензуры, – европеец Ионеско писал об абсурде не только европейской жизни, а вообще об условиях человеческого существования (но в Париже, в отличие от Москвы, ее никто запрещать не стал).

Фоменко вновь остался без работы в театре, пусть и студенческом, но театре, развернулся и уехал в Тбилиси. Главный режиссер Грибоедовского театра Гига Лордкипанидзе вспоминал: «Я его пригласил по рекомендации Толи Эфроса – моего ближайшего друга по ГИТИСу. Тогда у Фоменко было тяжелое положение – он считался диссидентом, в Москве был без работы, и я сказал Эфросу: „Пусть немедленно приезжает“». Один из спектаклей, который поставит в этом театре Фоменко, назывался «Свой остров».

В начале 1970-х он вернется в Ленинград, в Театр Комедии, поставит спектакли по пьесам «Троянской войны не будет» Жироду, «Мизантроп» Мольера, «Лес» Островского, «Свадьба. Юбилей» Чехова, «Сказка Арденского леса» Шекспира и другие. Опять возникнет идеологический конфликт с гонителем всего живого в «колыбели революции» Романовым. Фоменко, как многие писатели, режиссеры, артисты (см. «ЕП», 2021, № 10) переберется в Москву, где на разных сценах будет ставить спектакли самых разных авторов, оставаясь верным себе, не отступая ни на шаг от своей стилистики.

Когда в конце 1960-х Юрий Любимов пригласит его на Таганку поставить спектакль по документальной драме Петера Вайса «Дознание» (1965), написанной по следам процесса над палачами Освенцима во Франкфурте-на-Майне, возникнет конфликт именно из-за стилистики, и он уйдет из театра. Ничего не получилось и с комедией Шекспира «Как вам это понравится» в Театре на Малой Бронной – Фоменко не смог найти общий язык с любимой актрисой Анатолия Эфроса Ольгой Яковлевой.

С 1981 г. он начнет преподавать в ГИТИСе, куда его пригласит Андрей Гончаров, о котором «хулиган» Фоменко говорил, что «Андрей Александрович Гончаров для нас всех учитель, мучитель и спаситель».

Учительство он считал очень важной частью своей жизни. Учителем Фоменко окажется хорошим, в нем всегда жила учительская жилка, за годы преподавания он выпустит четыре курса студентов, среди которых были такие известные ныне режиссеры и актеры, как Сергей Женовач, Миндаугас Карбаускис, Владимир Епифанцев, Максим Литовченко, Полина Агуреева, сестры Ксения и Полина Кутеповы. А когда советская власть уйдет в небытие, Российская академия театрального искусства присвоит ему звание профессора.

«Мастерская Петра Фоменко»

Свой остров он создаст в 1993-м. Но «фоменки» (как называют актеров его театра не только в Москве, но и во всем мире) говорят, что театр возник еще в 1988-м, когда Учитель набрал группу студентов в свою учебную мастерскую на режиссерском факультете ГИТИСа. Через пять лет выпускники, с которыми он ставил спектакли, не раз и не два становившиеся призерами различных театральных фестивалей, и составили основную труппу нового театра, соединившего в себе традиции репертуарного театра и новаторство, поиски новых форм и стремление к эксперименту. И в конце XX в. получился совершенно новый уникальный театр, как некогда в его середине в Москве возникли такие же единственные в своем роде «Современник» Ефремова и Таганка Любимова, когда в Театре Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной работал Эфрос, а в Ленинграде в БДТ – Товстоногов.

Но другое время – другие песни. И «Мастерская Петра Фоменко» отличается от своих предшественников – в этом и заключается смысл живого театрального процесса, который соответствует новым реалиям, новым театральным идеям: можно оглядываться назад, но нельзя дать затянуть себя будничной рутине и нельзя прекращать двигаться вперед. Как писал Пастернак:

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца, –

...что «фоменки» делали при жизни Мастера и продолжают делать после его ухода из жизни.

Так говорил Фоменко

О времени: «Не стоит стараться идти в ногу со временем, соревноваться, бояться оказаться не в центре внимания. Надо уметь умыкаться. Просто заниматься своим делом».

О себе: «Я боюсь успеха, который дезориентирует. Нужен провал. Провал – это необходимая вещь. Без него невозможно. Обо мне говорят, что я нафталин. Это не оскорбление, когда вокруг столько моли. Все утраты, ошибки, неудачи, иногда поражения бывают дороже успехов. Правда, лимит неудач очень жесткий и короткий по времени. Вскрытие покажет, кто чей учитель, а кто – чей ученик».

О театре: «Вы меня спрашиваете, как я работаю с артистами? Все зависит от индивидуальности. Природа дарования, так же, как и природа обаяния, – это как деньги. Либо они есть, либо нет. Ну а самый лучший способ определить, как дальше действовать, – это зайти в тупик. Человек, который мучительно задает себе вопрос, что делать, уже начал преодолевать трудности.

Любую роль надо проплакать.

Премьера – недоразумение, главное – репетировать.

В природе русского человека – работать на грани инфаркта. И в этом, по-моему, кроется одно из отличий русского театра от западного.

Пошлость, она как чума – проникает всюду, в том числе и в театры».

Об идеологии и свободе: «Сегодня одна идеология сменилась другой: удавка идеологическая заменилась удавкой денежной. И удавка, и пожизненный намордник, как говорил Сухово-Кобылин, могут еще вернуться. Снова введут идеологию, цензуру, ту армию чиновников, что сидит на шее у людей. Я говорю сейчас об армии идеологических работников – это те же пушкинские бесы, что вьются, кружат вокруг и никуда не деваются.

Сейчас особое время, которое связано для России со свободой. Как с этой свободой поступать, мы часто не знаем. Эта свобода требует колоссальной ответственности культуры. Культура – это не багаж знаний. Это то, что каждый день обретается».

О гении и божестве: «Гений проявляется в самоограничении. Для меня божество – человеческий гений, талант, даже творческая злость».

О жизни и Страшном суде: «Прожитая жизнь – это багаж, его надо хранить. Все утраты, ошибки, неудачи, иногда поражения бывают дороже успехов.

Мне раньше не давала покоя мысль о Страшном суде: где это увидеть? как почувствовать? Хотелось через театр прикоснуться к этой теме. А потом я понял: вся наша жизнь и есть приготовление к Страшному суду, и лучше в это не вторгаться.

Современники о Фоменко

Иосиф Райхельгауз, режиссер: «Вся его жизнь – это история человека, который все время идет вперед, несмотря на запреты, увольнения и помехи. Он их не замечал, а шел вперед. Поэтому даже в небольшом студенческом театре при университете он смог ставить блестящие спектакли.

Жизнь сталкивала нас постоянно: мы много лет не только работали, но и дружили. Я был на его спектаклях и – в святая святых – на его репетициях, а он – на моих.

Он был из той редкой категории людей, которые умели радоваться чужому успеху. Редчайший случай в творческой среде, когда в одном человеке сочетаются талант и человеческая порядочность, без зависти и злобы… Фоменко был одновременно и практиком, и учителем, который может созидать и вести за собой других».

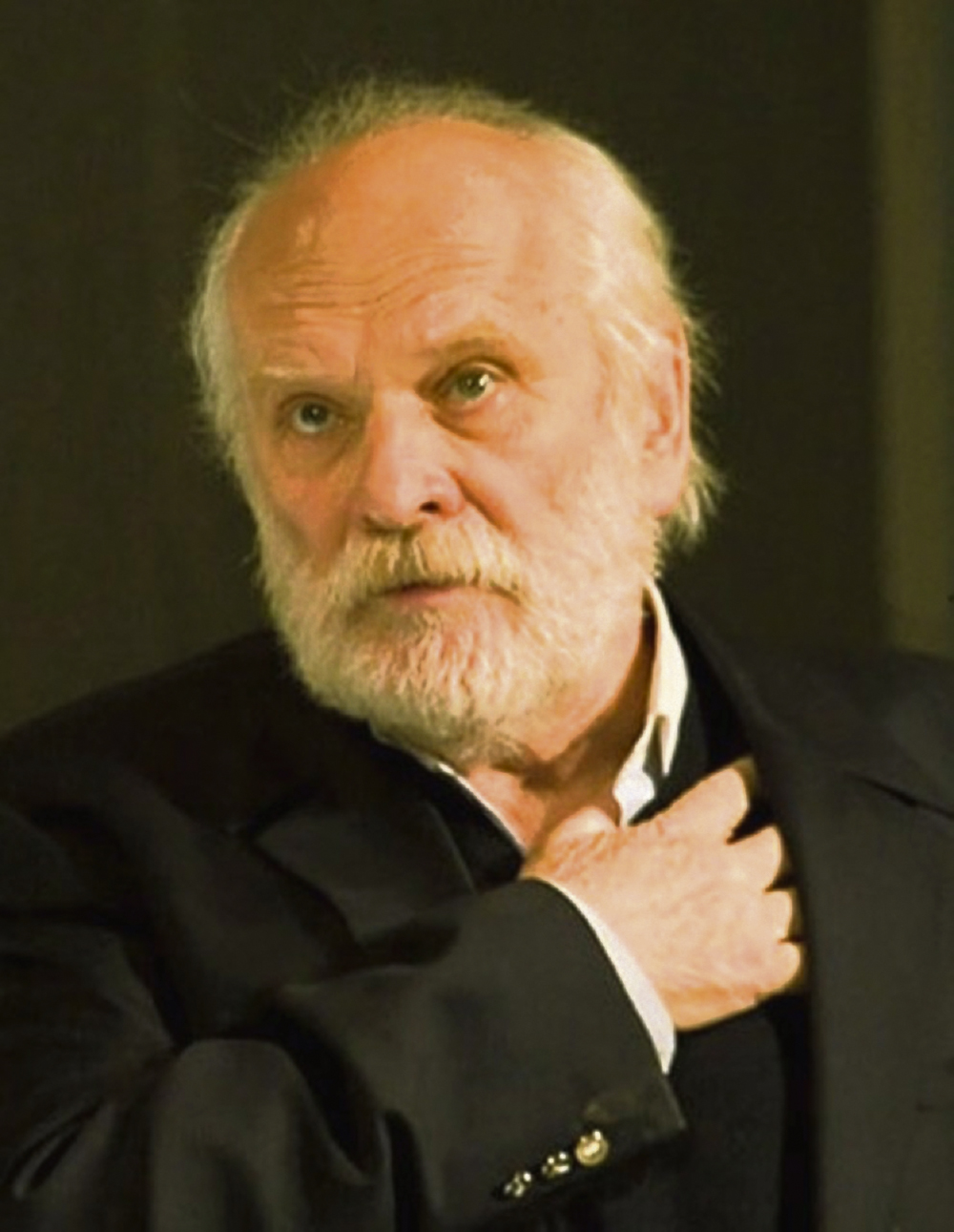

Сергей Женовач, режиссер, ученик Фоменко: «Я знаю, что Петр Наумович – человек разрушительный, и в Питере о нем остались именно такие легенды. Но он был и созидателем. Как это в нем умудрялось сочетаться – не знаю. Думаю, его спасла педагогика… После возвращения из Питера ему нужно было заново обретать веру в себя, и мы его любили, боготворили, а он любил нас… Петр Наумович – это как явление природы, описать его невозможно. Я просто счастлив, что оно, это явление, рядом со мной было. И спорить с ним – обязательно. Ругаться – обязательно. Восхищаться – обязательно. Иначе он не Петр Наумович Фоменко».

Евгений Каменькович, режиссер, художественный руководитель театра (с 2012 г.): «Много у нас в стране замечательных театров, но как-то я не очень знаю таких худруков, которые дают дышать другим режиссерам... Поскольку сам Петр Наумович человек свободолюбивый (это главное его качество), все чувствуют себя свободными…

В наше дурацкое время, когда деньги стали значить много, Фоменко принципиально не обращал на них никакого внимания… принципиально не обращал внимания на время, диктующее все более жесткие экономические, финансовые, организационные рамки. А он позволял себе жить как жил.

А как он жил? Он 24 часа в сутки занимался театром. И тут у меня такой „решпект“ в сторону самого театра… Потому что, когда Фоменко стал сильно болеть, все проявили удивительный такт. У него хватало сил на два часа – репетировали два. На полчаса – репетировали полчаса. Надо было ждать – ждали. И это странно объединяло театр. Мы понимали, куда все движется, и договорились (это была моя идея) пить за его здоровье каждый день. И каждый день мы выпивали за его здоровье. Уверен, что он это чувствовал и что это продлило ему жизнь…

Он жил театром…».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство