Человек, называвший себя «мыслителем»

К 130-летию со дня рождения Якова Голосовкера

Яков Голосовкер© wikipedia

16 сентября 1890 г. в еврейской семье киевского хирурга Эммануила Гавриловича Голосовкера и его жены Марии Абрамовны Филькенштейн родился сын, которого назвали Яковом. После окончания гимназии и историко-филологического факультета Киевского университета Яков в 1913 г. был приглашен на должность директора Медведниковской гимназии в Староконюшенном переулке в Москве. Еще студентом он начал переводить античных поэтов и в 1916 г. под псевдонимом Якоб Сильв издал сборник стихотворений «Сад души».

После октябрьского переворота Голосовкер, как и многие русские интеллигенты, был вынужден искать пути для выживания. В 1919 г. нарком Луначарский направил его в Крым для обеспечения охраны памятников культуры. В годы НЭПа Голосовкер читал лекции по античной культуре в вузах Москвы, а в конце 1920-х слушал в Берлине лекции знаменитого филолога, специалиста по античной литературе фон Виламовиц-Мёллендорфа. В 1930-е Яков Голосовкер занимался переводами древнегреческих лириков и немецких романтиков для издательства Academia, писал работы по философии, теории перевода, истории литературы, художественные произведения.

Профессор Сигурд Оттович Шмидт − сын академика Отто Юльевича Шмидта и старшей сестры Якова Голосовкера − так вспоминал о своем дяде: «Общаясь со многими литераторами и философами, Яков Эммануилович оставался вне литературно-партийной борьбы, любил тишину читального зала библиотек и одинокие прогулки. Он пожертвовал всем, за что борются люди: возможностью легкой славы, карьерой, комфортом… пожертвовал благоразумием и здравым смыслом трезвых людей, даже любовью. Яков Голосовкер жил холостяком, но отнюдь не был анахоретом, умел быть остроумным, элегантным собеседником, увлекательным рассказчиком».

В 1934−1935 гг. Голосовкер осуществил полный перевод философского романа Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», впоследствии снабдив его комментариями «Система философии Ницше» и «Истолкования символов поэмы „Так говорил Заратустра“».

У Ремарка в романе «Возвращение» есть фраза: «Невезучесть необъяснима. Это как музыкальный слух: либо он есть, либо его нет». Так было и в судьбе Голосовкера: даже заказанные ему работы, например переводы Ницше и Гёльдерлина, были отвергнуты по причине «использования данных авторов в интересах нацистской пропаганды в фашистской Германии». К тому же директором издательства Academia был арестованный в 1934 г. и расстрелянный в 1936 г. Каменев, так что многие из тех, кто был с ним связан, оказались «троцкистами» и были репрессированы. Голосовкеру «повезло»: его арестовали в 1936 г., до начала «Большого террора», и он получил сравнительно маленький срок. Три года провел в лагере в Воркуте, затем с 1939 по 1942 г. – в ссылке в г. Александров под Москвой.

Хлопотами Александра Фадеева с Голосовкера в 1942 г. была снята судимость, и он смог бывать в Москве, но жилья у него не было, и Яков Эммануилович нашел пристанище на писательских дачах в Переделкино. К концу 1940-х была подготовлена первая часть главного произведения Голосовкера – «Античная мифология как единый миф о богах и героях», называвшаяся «Логика античного мифа». Вторая часть должна была представлять собой художественное произведение по мотивам античной мифологии. Онo не было написано, а черновики стали основой популярной детской книги «Сказания о титанах» (1955).

В наступившую после смерти тирана «оттепель» у Голосовкера появились крыша над головой, небольшой круг друзей (Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Илья Сельвинский) и успехи в литературной работе. Были изданы статьи о Гёльдерлине (1961), книги «Сказания о титанах» (1955), «Сказания о кентавре Хироне» (1961) и «Достоевский и Кант» (1963).

На протяжении всей человеческой цивилизации, начиная с эпохи Древнего Египта, огонь был злейшим врагом книг. И хотя один из главных героев романа «Мастер и Маргарита» утверждал, что рукописи не горят, история знает немало примеров, когда тексты пропадали в пламени пожаров. Не избежал подобной участи и роман Голосовкера с условным названием «Запись неистребимая». Незадолго до своего ареста, понимая, что «тучи сгущаются над его головой», Голосовкер передал наиболее важные рукописи своему знакомому – художнику Митрофану Берингову. Но оказалось, что Берингов страдал психическим заболеванием на почве алкоголизма, и перед тем, как покончить с собой в 1937 г., он сжег бóльшую часть своих картин и оставленные ему на хранение рукописи Голосовкера. Но на этом злоключения текстов Якова Эммануиловича не заканчиваются. В 1943 г. сгорела дача академика Шмидта, на которой в том числе находились рукописи Голосовкера.

Подавляющее большинство художественных сочинений Голосовкера так и не было издано. Исключение составляет «Сожженный роман», опубликованный в журнале «Дружба народов» (№ 7 за 1991 г.). В основу текста, подготовленного к печати замечательными литературоведами Мариэттой Омаровной Чудаковой и Ниной Владимировной Брагинской, лег роман «Запись неистребимая», восстановленный Голосовкером после пожара.

Действие романа разворачивается в Москве в конце 1920-х. Из «Психейного дома», именуемого «Юродомом», то есть домом для юродивых, таинственно исчез «психейно-больной, записанный под именем Исус». В процессе расследования в алтарной комнате, где проживал Исус, была найдена рукопись под заголовком «Видение отрекающегося». По распоряжению назначенной сверху «редакционной комиссии» она была помещена в библиотечной комнате для ознакомления. Далее в романе происходят драматические события. В «Юродом» поступил новый больной – еще не старый художник-маринист (его прототипом, безусловно, является Берингов), который вскоре сжег рукопись и «ушел в урну», то есть умер.

«Редакционная комиссия» собрала остатки сожженной рукописи, поместила их в особую папку и приняла решение самим изложить пропавший текст.

Возобновленный текст начинается с описания встречи жильца по имени Орам с Исусом, материализовавшимся из фрески на стене алтарной комнаты. Устами Орама, беседующего с Исусом, Голосовкер доводит до читателя шокирующую для верующего христианина мысль, что идея истребления зла добром оказалась несостоятельной. И далее следует вывод, взятый на вооружение идеологами революции: «Если зло неистребимо добром, то зло следует истребить злом». Автор раскрывает подоплеку оголтелой атеистической пропаганды, обрушившейся на Россию: «Образ Спасителя есть последнее препятствие на пути истребления зла злом, и его следует вырвать из сознания человека». Осознав, что Исуса не переубедить и что тот предпочел остаться с «ненужным добром и бессильной любовью», Орам предложил: «Выйди же отсюда и узнай: нужен ли Ты сегодня человеку».

Следующая часть возобновленного текста, озаглавленная «Запись неистребимая (изнанка)», состоит из четырех эпизодов и описывает хождение Исуса по большевистской Москве.

В первом эпизоде «Рассвет − расстрел» Исус встречается со смертником-анархистом накануне его казни. Предложение Исуса пойти на казнь вместо него обижает анархиста, потому что это подвергает сомнению искренность его преданности «идее».

Второй эпизод − «Задарма («Кафе» на Тверской)» − описывает посещение Исусом типичного московского кабака времен НЭПа. Двое нэпманов решили развлечься с 11-летней девчонкой; возмущенный Исус требует это прекратить, но его попытки увести девочку наталкиваются на ее презрение. Прибывший милиционер требует предъявить документы, но у Исуса с собой – лишь карманная Библия. Милиционер инстинктивно чувствует странность в поведении задержанного и отпускает его.

В третьем эпизоде − «На пустыре» − Исус становится свидетелем изнасилования на берегу Москвы-реки. Он полон решимости помочь жертве, но она отказывается от предложенной чужаком помощи и предпочитает остаться «со своими».

В основе четвертого эпизода − «Человек на стене» − лежат распространившиеся после смерти Ленина слухи, что покойный вождь по ночам гуляет по Кремлевской стене.

Уже при чтении пролога романа Голосовкера («В апрельскую пасхальную ночь, в годы НЭПа, в Москве, из Психейного дома таинственно исчез один из самых загадочных психейно-больных, записанный в домовой книге под именем Исус») в памяти возникает написанный примерно в то же время роман Булгакова «Мастер и Маргарита». И эта ассоциация не покидает по мере чтения «Сожженного романа».

Свидетельств знакомства Якова Эммануиловича и Михаила Афанасьевича нет, хотя они оба в юности жили в Киеве и даже учились в соседних гимназиях. По мнению Сигурда Оттовича Шмидта, соображения Мариэтты Чудаковой, не исключающие знакомства Булгакова с рукописью Голосовкера, представляются небезосновательными. В сюжетах обоих произведений используется один и тот же прием – перенос библейских персонажей в современную Москву. Голосовкер и Булгаков употребляют неортодоксальные варианты имени Иисуса (Исус и Иешуа), создающие атмосферу погружения читателя в историческую эпоху.

Язык «Сожженного романа» вызывает в памяти художественную прозу Андрея Платонова, в основе стиля которого лежит инверсия, то есть перестановка слов, нарушающая их обычный порядок.

Если внимательно прочесть эпизоды «Задарма («Кафе» на Тверской)» и «На пустыре», то можно найти образцы городского фольклора, вполне достойные пера Михаила Зощенко или Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Литературовед и переводчик Нина Брагинская в статье, посвященной Голосовкеру, писала: «Он всю жизнь писал стихи, романы, трагедии, делал переводы, но не входил в организации писателей, не опубликовал своих художественных произведений. Кто же он? Сам себя Голосовкер называл „один мыслитель“. В первоначальном значении слова: не величайший ум, но тот, чье призвание – мыслить».

Многие рукописи литературных и философских сочинений из архива Голосовкера, его переводы опубликованы лишь после смерти автора. Фигура философа стала по-своему легендарной: ему посвящены новелла Леонида Мартынова, стихи Юрия Айхенвальда и др.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана

Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»

Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером

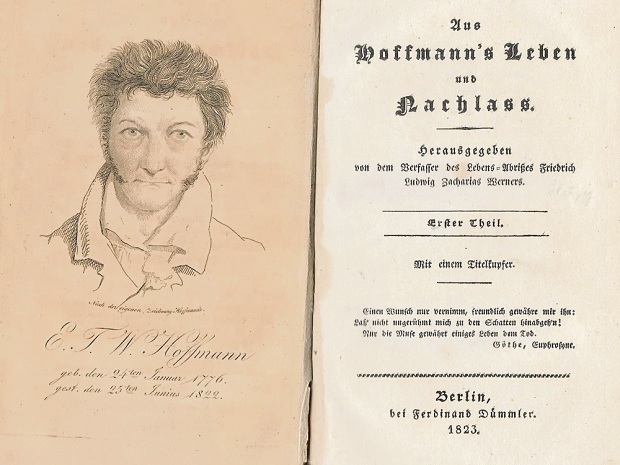

Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана

К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника