«Я всегда писал о том, что меня волновало»

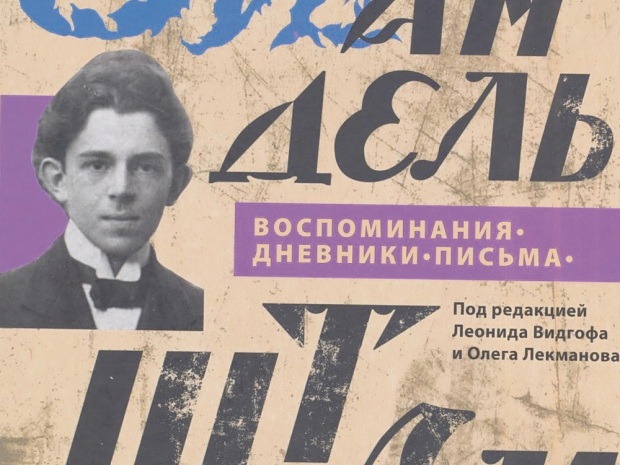

К 100-летию со дня рождения Леонида Зорина

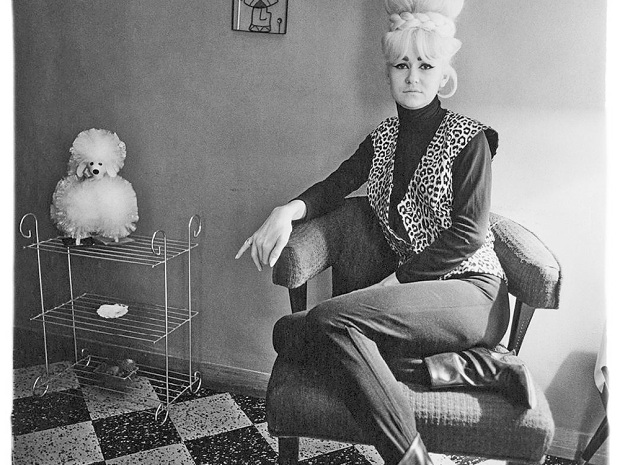

Леонид Зорин

Он был воистину властителем дум и чувств для театралов и кинолюбов послевоенной поры. С восторгом вспоминаю постановку его «Варшавской мелодии» в 1970-х гг. в Театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Польская девушка Гелена в исполнении обаятельной Ады Роговцевой вызывала у зрителей слезы сочувствия из-за ее безнадежной любви. А в начале 1980-х я с трудом попал на спектакль «Римская комедия» в Театр им. Вахтангова и наслаждался словесным поединком поэта-сатирика Диона (Михаил Ульянов) с императором Домицианом (Николай Плотников). Восхищался замечательными фильмами по сценариям Зорина: «Мир входящему», «Человек ниоткуда», «Царская охота» и особенно – «Покровские ворота». Леонид Генрихович Зорин вошел в историю советской и российской культуры как выдающийся писатель, драматург, сценарист, поэт и переводчик.

Вундеркинд Леня Зальцман

Родился он в интернациональном Баку 3 ноября 1924 г. в интеллигентной семье Зальцманов. Отец – плановик высокой квалификации, любивший литературу, мать – солистка Азербайджанской филармонии. «Папа Генрих был человеком невероятной доброты и порядочности. В 1937 г. на собрании, посвященном разоблачению врагов народа, когда все единогласно голосовали против своих товарищей, он сидел в первом ряду со скрещенными руками. Мать спросила: «Как же ты так рисковал? У тебя же дети!» На что отец ответил: «Именно потому, что у меня дети. Я не мог поступить иначе».

Склонность к стихосложению проявилась у ребенка в четыре года. Впоследствии Леонид вспоминал: «Еще не умея писать, я продиктовал свое стихотворение папе. А когда овладел грамотой, отец приносил бумагу, и я исписывал ее стихотворными строчками. Бедный папа не успевал своим каллиграфическим почерком переписывать мои каракули набело. К восьми годам я был поэтом со стажем. А в девять в бакинском издательстве „Азернешр“ вышла первая моя книга стихов... Я стал городской достопримечательностью. Но никакой звездной болезни у меня не возникло. Я был душевно здоров, вел нормальный образ жизни. С удовольствием играл в шахматы и футбол и не был отягощен сознанием собственного миссионерства. Но в какой-то момент понял, что невозможно сочетать литературу с футболом».

Честолюбивые родители в 1934-мрешили отправить мальчика с мамой в Москву «на смотрины». Он попал к наркому просвещения А. Бубнову, который отправил его в сопровождении Исаака Бабеля к Максиму Горькому в подмосковную резиденцию. «По просьбе Алексея Максимовича я прочел свою наивную поэму „Человеки“, обличавшую Гитлера и Геббельса. Но он отчего-то растрогался и даже прослезился. Может быть, его больше удивило, что ее сочинил десятилетний ребенок. В разговоре выяснилось, что я пишу еще и лирические стихи, перевел Шиллера и Гейне. За эти три с половиной часа, при всем своем нежном возрасте, я интуитивно понял, что служение слову налагает на человека определенные тяготы... Горький вышел нас проводить и сказал на прощанье: „Пожалуй, всё-таки не мешало бы вам перебраться сюда, в Москву. Что ни говори, а полезно пожить теперь поближе к писателям. Хотя среди них бывают и сволочи“». Через некоторое время Горький написал о Леониде в очерках, которые были напечатаны в «Правде». Он сообщил о вундеркинде Сталину, и тот сказал: «Талантливый мальчик, надо ему помочь». В 90 лет Зорин писал:

Спасибо, Всевышний, за то,

что хранил,

Что дал мне благой удел,

За то, что Горький благословил,

A Сталин не разглядел.

Уже в 15 лет Леонид опубликовал ряд переводов Низами и других представителей азербайджанской поэзии. Сменил фамилию на Зорин, которая понравилась подростку фонетически. Написал также либретто к оперным постановкам М. Вайнштейна «Сигнал» и Б. Зейдмана «Маскарад» в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ахундова, а также стихотворный перевод либретто Г. Исмаилова к опере Б. Асафьева «Волшебный замок». В 1941 г. в Русском драмтеатре была поставлена пьеса Л. Зорина «Соколы». А через год 17-летний юноша был принят в Союз писателей СССР. Одновременно он поступил на филологический факультет Азербайджанского университета им. С. Кирова, окончил его в 1946-м и заочно – Литературный институт им. М. Горького (оба – с отличием). «И ни разу мне не пришлось эти дипломы продемонстрировать, я нигде никогда не работал. Так они пропылились у меня всю жизнь», – рассказывал впоследствии писатель.

«Писать – мое счастье, мое страдание»

В 1946–1948 гг. Леонид Зорин работал завлитом Бакинского русского драмтеатра и корреспондентом газеты «Советское искусство». По совету поэта Самеда Вургуна он решил переехать в Москву. «Расстаться с Баку, с семьей оказалось непросто, – писал позже Зорин. – Мы были очень близки с отцом. Мой отъезд стал для него страшным ударом. Но он не удерживал меня. Понимал – мое место в Москве. Когда я уехал, отец как бы осиротел. Он затосковал и вскоре умер». Леонид приехал в столицу без гроша в кармане, ни кола, ни двора. Снял угол в коммуналке, долго жил без прописки, за ним гонялась милиция, приходилось ночевать в разных местах. Несмотря на исходную фамилию и национальность, разгоравшaяся кампания по борьбе с «безродными космополитами» его не заделa. Напротив, вспоминал Зорин, «мой драматургический дебют в Москве произошел на пике этой борьбы. Я прекрасно помню жуткие собрания, на которых клеймили „космополитов“. Это было отвратительно. Государственный антисемитизм существовал совершенно открыто». В 1949 г. в Малом театре к постановке по счастью была принята первая пьеса Зорина «Молодость» о современной студенческой жизни. Своей свежестью она выделялась среди казенных пьес о парторгах и прошла целых четыре сезона.

Появление на сцене одного из главных театрoв страны спектакля молодого драматурга принесло ему известность, и с тех пор он сочинял пьесы почти ежегодно: в 1951-м – «Вечер воспоминаний», в 1952-м – «Азовское море», а в 1953-м в том же Малом была поставлена его сатирическая комедия «Откровенный разговор». В ней автор резко выступил против социального неравенства, бюрократической власти и советской действительности. Критики обвинили Зорина в однобоком взгляде на социалистический строй. Пытаясь защититься от нападок, Зорин вступил в партию, считая ее «антифашистской силой». «В этом смысле я не грешил против себя. Хотя особых иллюзий не было. Не хотел быть изолированным от литературного процесса. Присутствовал на всяких собраниях, но не голосовал. Иначе я бы не смог после этого и строчки написать. Перестать себя уважать – последнее дело».

Но это не уберегло его от конфликтов с властью. В 1954-м он написал пьесу «Гости», критиковавшую социальную несправедливость и бюрократический абсурд, перерождение и неприкрытую буржуазность высшего эшелона. Режиссер Андрей Лобанов в Московском драматическом театре им. М. Ермоловой инсценировал ее. Публика принимала спектакль на ура, особенно после второго акта, который кончался репликой: «Господи, до чего ненавижу буржуев!». Безвестного Зорина поддержали Би-би-си, «Голос Америки», журнал «Экономист», французский католический еженедельник. Пьеса была воспринята политической верхушкой как вызов. «Спектакль прошел всего один раз, после чего со скандалом был снят и подвергнут резкой критике в печати за одностороннее изображение советской действительности, – рассказывал драматург. – Лобанов тяжело заболел, а через три года у него отняли любимый театр. Этого он пережить не смог. До сих пор чувствую свою вину за его ранний уход из жизни. Для меня же провал „Гостей“ закончился длительной серьезной болезнью – чахоткой. В течение двух лет я был главным героем всех газет. „Зорин – клеветник из политической подворотни“. Это было суровое время. Но я писал каждый день, и это помогало мне жить». Драматург констатировал с горечью: «Молодость была искалечена – ушла на горестные попытки как-то отстоять живую душу, не испохабиться, не оскотиниться, не стать абсолютным духовным кастратом. Литературные способности истрачены на эзопов язык, на игры с чиновниками всех рангов, на поиски боковых тропинок – только бы увернуться от пропасти, от лганья, от соблазна успеха».

История с «Гостями» отрезвила его, но не до конца. Правда, спортивная комедия «Чемпионы» (1955) оказалась вполне невинной. Но в пьесе «Чужой паспорт» (1956) Леонид вновь поднимает, уже в назидательной форме, проблему ответственности правящего слоя перед народом и клеймит «отдельные недостатки». В том же русле и постановка Зориным проблемы борьбы моральных начал с «мещанством» и «вещизмом» в сознании «части советских людей» («Светлый май», 1957), и одно из первых литературных разоблачений беспринципности в научной среде (комедии «Добряки» и «Энциклопедисты», 1962), и лирические драмы о становлении характера юного поколения («Увидеть вовремя»), о противостоянии честности и карьеризма («Друзья и годы»). Среди его пьес тех лет – «По московскому времени» (1961), «Палуба» (1963), историческая трагедия «Декабристы» (1964). Театры обожали драмы Леонида Зорина, не похожие на другие, не угождавшие конъюнктуре.

В застойном 1965-м Георгий Товстоногов в Ленинградском академическом театре им. М. Горького репетировал пьесу Зорина «Римская комедия», в которой дерзкий поэт Дион бичевал распущенные нравы позднего Рима. В финале главный герой говорил: ««В добрый путь, мальчик! Ничего они с нами не сделают!» Эзопов язык был так прозрачен, что прочитывать подтекст не составляло труда ни публике, ни цензуре. Чины из горкома партии разглядели в пьесе сатиру на хрущевскую эпоху и запретили ее показ из-за некорректного решения проблемы взаимоотношения художника и власти. Драматург был убежден, что постановка «Римской комедии» – вершина творчества Товстоногова. После того как цензура потребовала заменить эпатажное «они» в концовке на беззубое «ничего он с нами не сделает», Рубен Симонов, главрежер вахтанговцев, добился согласия самого Суслова на постановку пьесы в Москве.

Эпохальной стала самая известная мелодрама Зорина «Варшавская мелодия» (1967). У нее была счастливая судьба: она шла во всех театрах страны и в 16 зарубежных. Это удивительно тонкая пьеса, полная глубокого психологизма, прекрасного лиризма и мягкой ностальгической тональности, пронизанная печалью и юмором. Русский юноша Виктор вынужден расстаться с возлюбленной польской девушкой Геленой, поскольку браки с иностранками запрещены. Спустя десять лет женатый Виктор оказался в командировке в Варшаве. Замужем и Гелена, предложившая любимому скрыться от всех на одну ночь. «Нельзя, я же не один», – отвечает он с опаской, явно намекая на то, что находится под надзором. Цензор к слову «же» добавил «у», и получилось: «Я уже не один» – смысл был полностью искажен, редактор доволен. «Варшавская мелодия» стала этапной в советской драматургии в силу смелого взгляда на актуальную проблему свободы выбора в любви и литературно-сценической новизны (действие держится на монологах и диалогах двоих). Зорин подчеркнул: «В любви отражается наше стремление к чему-то идеальному, к осуществлению жизненной цели, к обретению высшей радости. Это происходит не всегда! Поэтому в любви есть элемент обреченности, и очень важно было показать, что в это чувство вмешалось государство, которое своим паровым катком прошлось по людям».

Из семи пьес, сочиненных Зориным в конце 1960-х – начале 1970-х, сценическую жизнь получили четыре. После «Коронации» (1969) в постановке Е. Симонова в Театре им. Вахтангова наиболее заметным стал лирический спектакль «Покровские ворота» (1974) в режиссуре М. Козакова (Театр на Малой Бронной). «Эта вещь сугубо автобиографичная, – сообщил драматург. – Все ее персонажи имеют прототипов. В основе – история моей молодости в Москве времен „оттепели“. Единственный придуманный персонаж – тетя, которой у меня в столице не было. Ею я заменил старушку, у которой снимал комнату в коммуналке на Петровском бульваре, для камуфляжа перенесенной к Покровским воротам. Писать эту пьесу мне было очень приятно, но немного грустно, потому что я ностальгировал по своей юности».

Автор сразу же согласился с выбором Олега Меньшикова на главную роль Костика, студента с острым независимым умом, и не ошибся. В «Воротах» зрителей пленяли энергичный ритм и легкость решения проблем и афористичный текст, обеспечившие спектаклю огромный успех. Именно тогда Зорин получил единственную советскую награду – орден «Знак Почета» к 50-летнему юбилею.

Своей самой дорогой пьесой Зорин называл «Медную бабушку», постановка которой в 1975 г. во МХАТе была сорвана министром культуры Е. Фурцевой, посчитавшей Ролана Быкова не подходящим для главной роли Пушкина. Позже Олег Ефремов возродил спектакль и сам изобразил поэта. Но, по убеждению драматурга, «Ролан сыграл эту роль гениально и в гриме был неимоверно похож на Пушкина. Он рыдал каждую ночь и думал о петле. И мне самому было очень плохо, когда закрыли спектакль. Но я уже был травленый волк… Если у Быкова это был поэт, паломник, то у Ефремова он – политический деятель». А спустя еще два года после упорной борьбы Ю. Завадского за право постановки пьесы Зорина «Царская охота» в Театре им. Моссовета ее осуществил Р. Виктюк. В ней на основе реальных исторических фактов рассказано об охоте графа Алексея Орлова по приказу Екатерины II на самозванку, выдававшую себя за дочь Елизаветы Петровны и заключенную в Петропавловскую крепость. Драматург сумел вплести в амурно-авантюрный сюжет колкости про власть и ее взаимоотношения с творцом. Устами поэта Кустова он клеймил глупость тех, кто предал любовь по «государственной нужде», кинувшись «на одну бабенку», и утверждал, что «великой державе застой опаснее поражения».

«Литератор – это характер»

Леонид Зорин неутомимо продолжал сочинять пьесы различных жанров: трагикомедию «Стресс», водевиль «Театральная фантазия», мелодрамы «Транзит» и «Незнакомец», психодраму «Измена», фантасмагорию «Карнавал», литературную биографию «Счастливые строчки Николоза Бараташвили», диалог поколений «Пропавший сюжет», сатирическую «Цитату», мюзикл «Роковая опечатка», исторические «Максим в конце тысячелетия», «Союз одиноких сердец» и «Граф Алексей Константинович», последнюю – философскую «Торжественную комедию» (2009). Всего было им создано 50 пьес. Некоторые из них отмечены премиями, с успехом шли на сценах отечественных и зарубежных театров, другие поставлены не были и остались неоцененными.

Одним из главных секретов таланта Леонида Зорина и ключом к пониманию его воздействия на читателя можно считать опору на гуманистические литературные традиции. Он умел строить текст по мгновенно узнаваемым символам, образам, подтекстам, намекам. Это великолепно обнаруживалось и в его 22 кино- и телесценариях, начиная с документальных («Звени, наша юность», «Шурик и Шарик»), сочиненных в соавторстве с С. Михалковым («Леон Гаррос ищет друга») и с А. Аловым и В. Наумовым («Мир входящему», «Скверный анекдот»), фильмe «Человек ниоткуда» (с молодым Сергеем Юрским в главной роли), и кончая целым рядом оригинальных экранизаций его пьес, уникальных телеспектаклей, телесериалом «Тяжелый песок». Причем у таких фильмов, как «Покровские ворота» и «Царская охота», своя трудная и, в конечном счете, триумфальная судьба.

Зорин стремился теоретически осмыслить свой литературный опыт: «Драматургия – очень аскетический жанр. Она не должна быть болтливой, многоречивой. Пьеса – жанр лаконичный. У драматурга много ограничений... Писать надо четко, овладеть искусством короткой реплики, но большой емкости. В пьесе вы обязаны раствориться в своих героях. И если из них „прет“ автор, это нехорошо». Для писателя характерно стремление к созданию острого, социально значимого конфликта, к постановке больших общественных проблем: о судьбах молодого поколения, о становлении характера героя современности, об извечной борьбе добра и зла.

«Литератор – это характер. Я всегда писал о том, что меня волновало, – признавался Зорин. – Старался избегать таких ситуаций, за которые впоследствии мне пришлось бы краснеть. Не считаю себя безгрешным, но вспомнить что-то с ужасом не могу... Я не написал и не сказал многое из того, что мог бы сказать. Вынужден был вести изнуряющую борьбу с цензурой. Многие из пьес подолгу залеживались в письменном столе, иногда из них вычеркивались целые сцены. В те годы, когда было больше и сил, и азарта, и страсти, должен был сообразовываться с тем, что цензура существует. Нет ничего более страшного и противоестественного для искусства, чем цензура – это невероятная удавка на шее. Лучшие, самые продуктивные мои годы пришлись на цензурный мрак». Он не был репрессирован, но ему от этого было не намного легче.

В периоды гласности и снятия цензуры у Леонида Генриховича появилась потребность полнее выразить себя в прозе. «Когда у вас есть желание высказаться, подумать, проанализировать, вы не можете обойтись короткими репликами. А к исходу жизни меня тянет и порассуждать, и внести в ткань повествования всякие отступления. В романе и повести можно остановиться, сделать передышку. Кроме того, в них может быть выражено личностное начало автора. Авторская, исповедальная проза вполне допустима, и сам я к ней иногда склонен». Начиная с 1980-го им было написано около 30 прозаических произведений, которые были опубликованы в журналах «Новый мир», «Знамя» и в отдельных изданиях. Среди них такие, как романы «Трезвенник», «Юпитер», «Сансара», «Выкрест», «Глас народа», повести «Алексей», «Господин друг» и «Юдифь», рассказы «Из жизни Багрова» и «Сюжеты», монологи «Он», «Восходитель» и «Медный закат», футурологический этюд «Островитяне», очерки, статьи, этюды. Зорин и здесь неутомимо ищет жанровые формы, отвечающие его новым творческим замыслам: от «записных книжек» («Зеленые тетради») – к «мемуарному роману» («Авансцена»), далее к «маленькому роману» («Алексей», «Кнут», «Забвение», «Завещание Гранда», «Обида»).

Леонид Зорин до последних дней продолжал сочинять (и давать интервью, одно из которых было опубликовано в «ЕП», 2019, № 12). Каждое утро в одно и то же время садился за письменный стол. Писал в обычной тетради, ровным, аккуратным почерком. «О чем пишу? О жизни, – с легкой улыбкой говорил он. – Мне хочется понять для себя, решить такие вопросы, как власть и человек, ощущение человека в государстве и в мире, что такое одиночество. Темы вечные, неисчерпаемые». Писатель с тревогой отмечал деградацию российского общества XXI в.: «Страна моя с привычным упорством всё ищет недругов и злодеев. В молодости моей это были безродные космополиты, потом появились врачи-убийцы, за ними последовали лица кавказской национальности, теперь – азиаты или укропы… Мое поколение полной мерой ответило за свою покорность и веру в самозваных пророков. Оно оплатило кровавый счет, предъявленный временем и судьбой. Мы жили в жестоком кровавом столетии. Быть может, оно послужит уроком, хотя история не обнадеживает. Она никого ничему не учит… Разные бирки и ярлыки – одна и та же пещерная суть. За столько лет существования в этом мире мои соотечественники с апокалиптическим терпением воспринимают любые попытки, любые усилия сделать их хуже, чем они есть».

Естественно, он возвращался к поэзии, стремясь выразить в ней свои сокровенные мысли и чувства:

И мало сил, да много пота.

Что дальше? Дальше – тишина.

Моя бурлацкая работа,

Ты наконец завершена.

И перед тем, как безусловно

Навек покинуть милый кров,

На старый стол смотрю любовно,

Черноволос и белобров.

Главным своим другом-единомышленником Леонид Генрихович считал сына Андрея от первого брака с театроведом Генриеттой Рабинович. Незадолго до собственной кончины 31 марта 2020 г. он обратился к Андрею, литературоведу, профессору Оксфорда, с прощальным словом:

Мой друг, я к тебе приникаю

душою неутоленной,

Прости меня примиренно

и лихом не поминай.

Прощай, мой ковчег нелепый,

Прощай, мой дом обреченный.

Прощай, моя весточка миру.

Песчинка моя, прощай.

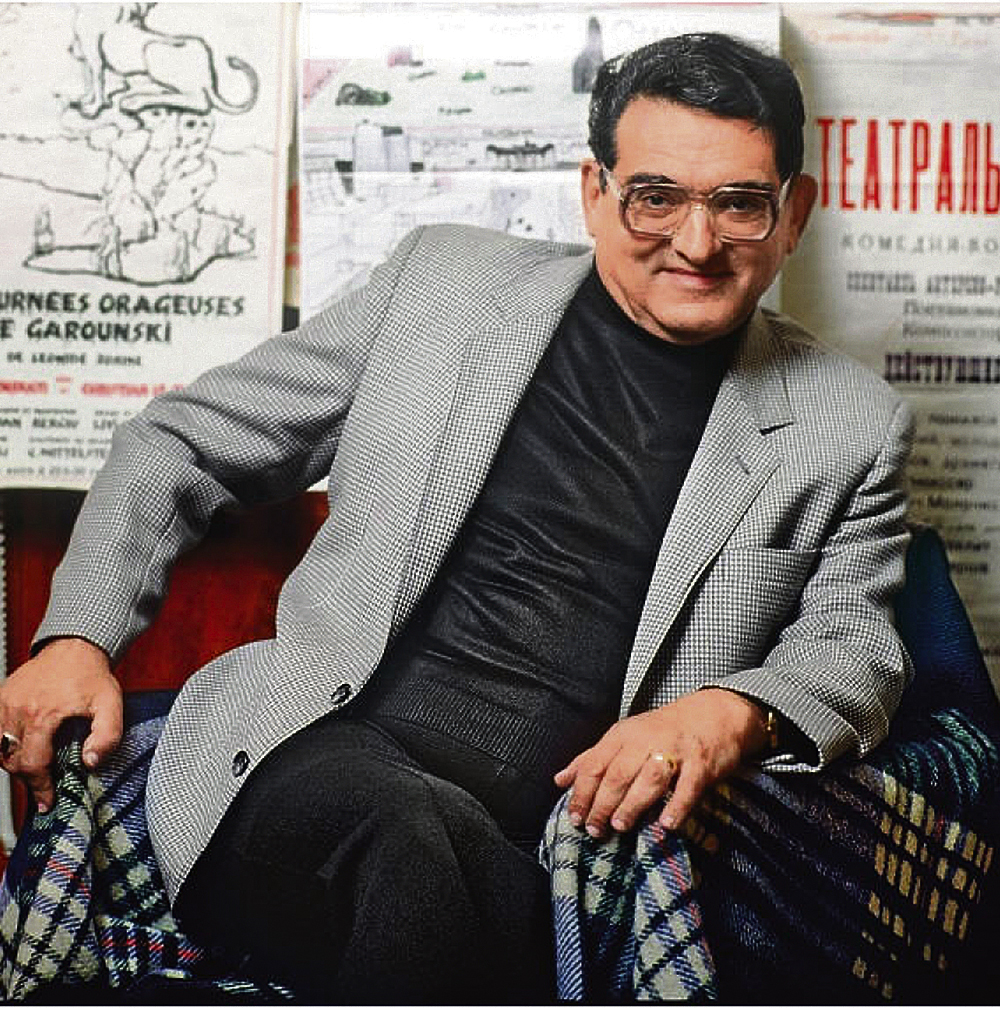

Роман Виктюк, один из ближайших соратников драматурга, сказал о нем: «Самое главное в жизни, когда ты начинаешь свой путь в профессии, – встретить человека, который совпадает с тобой. Для меня таким человеком стал Леонид Зорин. В нем не было ничего взрослого. Если он и обижался, то так по-детски, что и обидеться в ответ было нельзя... Зорин – интеллектуал, творец, маг».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство