«Моя грудь чиста перед народом»

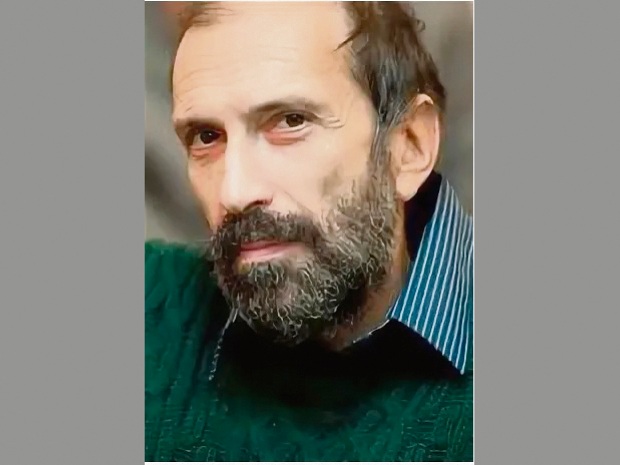

К 90-летию со дня рождения Михаила Козакова

Михаил Козаков, 2007 г. © Wikipedia/Zimin V. G.

Кто из ценителей драматического искусства не знает его? Выдающийся актер театра, кино, эстрады и телевидения. Замечательный российский и израильский режиссер. Талантливый педагог, автор сценариев и мемуаров. Народный артист России, лауреат множества премий и наград. Трудно перечислить все заслуги этой многогранной личности. Судьба щедро одарила Михаила Михайловича Козакова. Вместе с тем ему довелось пережить немало трудностей и невзгод.

«Одинокий волк»

Украинский журналист Д. Гордон в публикации интервью с актером выразил свое впечатление о нем: «Кажется, он и трубку изо рта не вынимает лишь для того, чтобы легче удерживаться от иронических замечаний по собственному адресу. Вечное недовольство собой, муки сомнений, творческие кризисы – этот человек всегда судил себя строже, чем остальных. Сам он ощущает себя одиноким волком, но за право не жить в стае заплатил дорого... Не зря Михаил Михайлович любит повторять, что стоит на земле на четырех лапах. Подстреливали одну, он опирался на остальные: не давали денег на фильм – зализывал душевные раны на театральных подмостках или разъезжал по миру с поэтическими вечерами, не было интересной роли – садился за очередную книгу».

Он был постоянно окружен множеством поклонников, приятелей, друзей. При этом сохранял дистанцию между собой и окружающими, оставаясь самобытной и самодостаточной личностью. Читал только те произведения, которые ему нравились, снимал лишь те картины и ставил те спектакли, которые хотел. Без колебаний уходил из театров и от женщин, если расходился с ними в принципиальных вопросах. «Я ни в какой тусовке... И я понял: „Чего ты ждешь? Ты одинокий волк – и живи по этим законам“. Можно сказать, одинокий матрос без корабля».

Предельная откровенность и безжалостная требовательность Козакова к себе многих шокировала. Он сформулировал свою цель предельно лаконично: «Сказавши „а“, не будь „б“... Больше всего на свете я работу любил – она у меня всегда главная жена и любовница. Надо работать: когда работаешь, уходят мысли о старости, смерти и бессмысленности жизни». И публично признавался: «Не думаю, что особой смелостью наделен, – это, скорее, свойство характера. Если мне что-то всерьез не нравилось, если ломались вдруг отношения, я был уверен: ничего исправить уже нельзя, а собирать группу и бунтовать не умею... Склонности к зазнайству у меня нет – я не так чужого сглазу, как сам себя сглазить боюсь».

Поиски смысла жизни нередко ставили его в тупик. Он метался между правдой искусства и ложью советской действительности, пытаясь в театре найти укрытие от ударов судьбы. «Для меня мир спектаклей, образов, стихов гораздо важнее и реальнее самой жизни... Жизнь – марафон, и никому не дано знать, какой длины он тебе достался. В жизни я очень слежу за тем, чтобы быть самим собой». И в то же время с горечью констатировал: «Я не так мало вроде бы сделал, а у меня даже медали нет за трудовое отличие. Но я часто говорю: „Моя грудь чиста перед народом“».

«Я рос в литературной семье»

А начало жизни сулило будущему актеру благополучие. Отец, Михаил Эммануилович Козаков, родился в Ромодане Полтавской губернии. Судя по фамилии, его предки, вероятно, были Козаки, а он почти не знал идиша. Бабушка по отцу Матильда Мироновна в молодости слыла красавицей. А ее сын Михаил после окончания с отличием гимназии в Лубнах поступил в Киевский университет, затем в Петроградский на юридический, стал писателем. Издал ряд повестей, в том числе «Человек, падающий ниц» о феномене антисемитизма и роман «Крушение империи». Был делегатом Первого съезда писателей, его произведения хвалил Горький, но он получал мизерные гонорары, особенно после того, как Сталин наложил вето на одну из его пьес.

А семья была большая: Михаил Эммануилович женился на Зое Гацкевич, одесской дворянке греко-сербского происхождения, с двумя детьми от разных мужей. Третьим 14 октября 1934 г. стал его сын Михаил, вопреки еврейским обычаям нареченный по живому отцу. Мама работала в Литфонде Союза писателей, редактором в издательстве «Искусство». Были в семье слепая бабушка Зоя, мамина мать, а еще няня и кухарка. Жили все под одной крышей в доме писателей на канале Грибоедова по соседству с друзьями семейства Б. Эйхенбаумом, А. Мариенгофом, М. Зощенко.

Когда Мише было три года, его маму и бабушку Зою арестовали «за связь с английской разведкой», допрашивали 13 суток и перед войной выпустили. Бабушка отказалась эвакуироваться и умерла в блокадном Ленинграде. А Миша в войну жил в деревне Черной Пермского края. Старший брат Владимир погиб в 1945-м под Штеттином; средний, Борис, через год был случайно убит из пистолета товарищем. В 1948-м мать опять сажают «за финансовые нарушения в Литфонде», через полтора года освобождают. А отец, страдая от того, что его книги редко издавались и пьесы не ставились, в 1954-м умер от инфаркта.

«У меня были прекрасные отношения с родителями, – вспоминал Козаков. – Горя наша семья хлебнула немало, но когда ты маленький, всё воспринимается как-то иначе». От матери он унаследовал яркую внешность и деятельный характер, от отца – впечатлительность, ранимость, интерес к вопросам бытия. Детство запомнилось Мише огромным количеством прочитанной литературы, которой в доме было множество. Родители находили время на разговоры с сыном, обсуждали с ним прочитанные книги, спорили об искусстве. Единственная тема, которую старались обходить, – политика. В доме собиралась творческая элита – Е. Шварц, А. Ахматова, Д. Шостакович. «Слушая взрослых, можно было понять их принципы жизни, представления о порядочности. Я и по сей день питаюсь тем „волшебным отваром“, что получил в детстве», – вспоминал актер. Мальчик жадно впитывал атмосферу, предопределившую его путь.

«Стихами я заболел еще в эвакуации. Мама подарила мне книгу „Английские баллады“ в переводе Маршака – я знал ее всю наизусть. На первых порах читал стихи в лагере Литфонда для эвакуированных ребят, а поскольку получалось недурно, меня стали отправлять по госпиталям – выступать перед ранеными... В самые тяжелые профессиональные и жизненные минуты, в любых ситуациях читаю стихи».

Вернувшись в родной город, Миша посещал секцию фехтования, танцкружок во Дворце пионеров. Затем поступил в хореографическое училище, но за прогулы был отчислен и перешел в мужскую «Петришуле» с углубленным изучением немецкого языка. Чтения стихов ему стало не хватать – захотелось играть на сцене, и он принимает участие в самодеятельности. «Меня тянуло к искусству, а к 10-му классу стало ясно, что другого пути нет – только в артисты». В школьном драмкружке он исполнил свою первую роль – Хлестакова. А в 1952-м, выдержав конкурс из 75 человек на одно место, поступил в Школу-студию МХАТ на курс знаменитого актера и педагога Павла Массальского.

«Неугомонный трудоголик»

О своей учебе Козаков писал: «Общая атмосфера школы-студии напоминала пажеский корпус. Всё было чинно, строго. Правила внутреннего распорядка соблюдались отменно: чуть что, сразу к директору... Мы старались походить на своих мастеров и подражали им даже в одежде. Всё было дешевенькое, но общий рисунок соответствовал виду наших респектабельных учителей». Студентов школы пускали во МХАТ посидеть на ступеньках, и Михаил пересмотрел там весь репертуар. В студии сыграл в спектаклях «Ночь ошибок» О. Голдсмита, «Как важно быть серьезным» О. Уайльда, «Глубокая разведка» А. Крона. А на последнем курсе успешно дебютировал в кино, снявшись в роли Шарля Тибо в драме М. Ромма «Убийство на улице Данте» (1956).

Став «звездой», он получил направление вo МХАТ, но худрук театра им. Маяковского Николай Охлопков пригласил его сыграть у себя Гамлета, и Михаил дал согласие. За измену своей альма-матер Козакову пришлось выдержать неприятности, осуждение педагогов, но он был непоколебим. Охлопков доверил ему образ, который мечтали сыграть многие исполнители. В ноябрe 1956 г. Михаил дебютировал в трагедии Шекспира. «Бывают роли проходные, а Гамлет – это настоящее. Я выходил в его образе три года, и всю дальнейшую жизнь мне это снилось», – вспоминал актер. Критик М. Туровская писала: «В его мальчишеской угловатой фигуре, в смятенной, взвихренной пластике его движений чувствуется нервная сила... Актер хочет понять Гамлета с такой же ненасытной жадностью, с какой его Гамлет хочет познать мир. И эта страсть, пронизывающая всю его роль, составляет притягательную силу игры молодого артиста». Вместе с труппой театра Козаков отправился на гастроли по СССР, а в 1957-м в Канаде на Шекспировском фестивале читал монологи своего персонажа. Позднее он шутил: «В молодости я играл Гамлета, в зрелости – Полония, еще позже – тень отца датского принца, а теперь осталось войти в образ бедного Йорика».

Козаков прослужил в этом коллективе четыре года, сыграл еще в семи спектаклях («Человек в отставке», «Гостиница „Астория“», «Трудное счастье» и др.), несколько раз порывался уйти из-за разногласий с Охлопковым. Артиста с колоритной внешностью и ярким темпераментом охотно приглашали в новые проекты. И в 1959-м он по предложению Олега Ефремова перешел в «Современник», где проработал более десяти лет, сыграв 16 ролей: Марк («Вечно живые» В. Розовa), Джерри («Двое на качелях» У. Гибсонa), романтик Сирано («Сирано де Бержерак Э. Ростанa), Женя Кисточкин («Всегда в продаже» В. Аксеновa), Александр I («Декабристы» Л. Зоринa), Актер («На дне» М. Горькoгo), Мастер Живков («Мастера» Р. Стояновa) и др.

А о козаковском Камергере («Голый король» Е. Шварцa) театровед Э. Тадэ писала: «Его никто не узнавал на сцене: ни поклонники, ни скептики. Зрители тщетно старались угадать в рыжем угловатом детине, беспрестанно воюющем с гувернантками, знакомые черты популярного актера».

«Обыкновенную историю» по И. Гончарову театр показал в Чехословакии, и Козаков вспоминал: «Это были первые настоящие зарубежные гастроли, во время которых я играл в советском спектакле... Тот, кто этого не испытал, тому не понять, какая это радость – успех за рубежом». За роль Адуева он получил госпремию, чуть позже стал заслуженным артистом РСФСР. О своей работе в этом театре Михаил писал: «„Современник“ – боль моя, любовь моя, юность моя, наша молодость и надежды».

В 1968–1969 гг. он выступил в амплуа режиссера телеспектаклей «Черные блюзы» (по мотивам произведений Л. Хьюза) и «Удар рога» (по пьесе А. Сартра «Гибель тореро»). Снялся в картинах «Восемнадцатый год», «Трудное счастье», «Выстрел», «День солнца и дождя». Но настоящая известность в кино пришла к нему после выхода на экраны фильма «Человек-амфибия», в котором он сыграл роль главного злодея Зуриты.

В 1970-м вместе с Олегом Ефремовым Козаков перешел вo МХАТ им. Горького. Там он сыграл лорда Горинга в «Идеальном муже» О. Уайльда, Гусева в пьесе «Валентин и Валентина» М. Рощина. Пробовал себя в качестве постановщика драмы Л. Зорина «Медная бабушка» о Пушкине и пригласил на роль поэта Ролана Быкова. На генеральных прогонах игра актера понравилась пушкинистам, но худсовет отказался утверждать его на эту роль. А Фурцева вообще запретила пьесу, после чего Козаков ушел в Драмтеатр на Малой Бронной к Анатолию Эфросу. Там он сыграл Дон Жуана в пьесе Мольера, Кочкарева в «Женитьбе» Гоголя, Ракитина в «Месяцe в деревне» Тургенева, поставил комедию Л. Зорина «Покровские ворота» и пьесу Юджина О'Нила «Душа поэта». От Эфроса своенравный актер ушел также из-за «нестыковки характеров».

В 1970-е гг. Козаков вернулся в кино и сыграл свои самые известные роли: Шарль («Евгения Гранде»), Жилмард («Гойя»), Зефиров («Лев Гурыч Синичкин»), виконт де Розальба («Соломенная шляпка»), полковник Чесней («Здравствуйте, я ваша тетя!»), самая любимая – Джек Берден («Вся королевская рать»), Россини («Жизнь Бетховена»). Трижды снимался в роли Дзержинского, за что стал дважды лауреатом премии им. братьев Васильевых. Написал телесценарий «Попечители», с боем снял картину «Безымянная звезда», где сыграл роль денди Грига, поставил спектакль «Ночь ошибок» и с большим трудом отстоял фильм «Покровские ворота», о котором рецензент позже заметил: «В этой эксцентрической культовой комедии все актеры выдерживают высокий градус, заданный постановщиком, а сам Козаков несет в себе заряд энергии не как реликвию молодости, а как состояние души». Среди других его фильмов – «Если верить Лопотухину», «Визит дамы», «Ужин в четыре руки», «Очарование зла». Он проникновенно читал стихи Пушкина, Тютчева, Ахматовой, Пастернака, Самойлова, Бродского, участвовал в записи серии пластинок «Страницы русской поэзии», озвучивал мультфильмы.

В 1980-м он получил звание народного артиста России. Снимался в приключенческом фильме «Шестой» (фармацевт Данилевский и бандит Вахрамеев), исторической ленте «Демидовы» (Бирон), трагикомедии «Невероятное пари» (дачник Дудников), лирической комедии «Герой ее романа» (Эраст Цыкада) и др. Большинство его персонажей были отрицательными: ведь с таким лицом Михаил не годился на роли положительных героев – председателей колхозов и ударников производства. В эти годы Козаков еще полнее раскрылся как режиссер, сняв веселый, душевный фильм «Если верить Лопотухину», экранизировав спектакль «Маскарад» по Лермонтову и самую значительную из своих работ – трагифарс «Визит дамы» по мотивам пьесы Фр. Дюрренматта. Все его фильмы объединял неповторимый режиссерский почерк. Михаил Михайлович признавался: «Я вообще всегда снимаю телепродукцию и никогда не снимал ни одной картины для большого экрана... Работал в театре и всегда считал его главнее, чем кинематограф. А работать всегда хочу. Я, наверное, трудоголик».

«Я не скрывал своего еврейства»

В стране Советов национальность чаще определяли по отцу, но юный Миша Козаков, русский по маме, всё равно страдал из-за «ущербности»: «В шестнадцать лет я, „полужидок“ из атеистической семьи, не имея понятия о православии, тайно крестился в церквушке. Хотел стать „как все“ – русским». Да и позже на своем жизненном пути он не раз «спотыкался» о пресловутую пятую графу. Возможно, это было одной из причин того, что Козаков согласился стать агентом КГБ, дабы облегчить себе карьеру, и более 30 лет числился в его списках. «Меня завербовали якобы для борьбы с иностранными разведками: „Вы советский человек? Мы вам слово даем, что стучать на своих не будете“. И я сдался – это мой грех... Для начала поручили переспать с американской журналисткой. Она была очень красивая, и я влюбился». Актер иронизировал: «Я – неудавшийся Штирлиц».

В своих мемуарах он писал: «Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения. Кроме общеизвестных слов на идише, не слышал ни от одного моего товарища даже тоста по-еврейски за дружеским столом... Никто из нас на еврействе не был зациклен, несмотря на местечковые корни предков, на антисемитские репрессии при Сталине, на разнообразные ущемления по пятому пункту своих прав или прав детей, на запреты еврейской темы в русской культуре в течение десятков лет советской власти. Однако это не мешало нам – явно или тайно – гордиться вкладом евреев в мировую культуру прошлого... Я не только не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, но ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов».

Козаков часто размышлял о судьбах знакомых евреев, многие из которых успешно работали в театре, кино, на телевидении, в консерватории, а в годы перестройки эмигрировали, услышав упреки и проклятья юдофобов. Для себя он сочинил афоризм: «Лучше быть полурусским в Иудее, чем полуиудеем в России». И в декабре 1990-го, «чтобы избежать затухания, окисления, депрессухи», отправился в Израиль сперва на разведку, а затем переселился туда с семьей, получил гражданство и стал служить в русскоязычном театре. Тосковал по России, однако жить там и делать вид, как будто не видишь, что творится вокруг, он не мог. Ему претили «сплошная коммерциализация, серый ком бескультурья как принцип потребления и производства, выход на арену новых кумиров...».

Но иллюзии, будто в Израиле можно жить не говоря на иврите, быстро развеялись. Работы в русском театре было не много, и ему предложили играть в еврейском Камерном. Он стал учить роли, записывая слова русскими буквами и стараясь произносить их, как израильтянин. «Я понял, что если хочу нормально жить в Израиле, то должен, даже не умея плавать, нырнуть в воду, а вынырнув, доплыть до берега самостоятельно», – признался Козаков. Подстегивало желание самоутвердиться и обеспечить нормальную жизнь своей семье. В Тель-Авивском камерном театре он сыграл на иврите Тригорина в чеховской «Чайке», был режиссером и актером в «Любовнике» Г. Пинтера и «Возможной встрече» П. Барцадаже, преподавал в театральной студии. Снялся в роли Акима Волынского в фильме А. Учителя «Мания Жизели». Гастролировал со спектаклями в США, Германии, Риге, Таллинне, Ленинграде. Но в целом его творческая карьера на исторической родине не сложилась.

«Нрав необузданный»

В 1996-м артист возвратился в Россию и создал собственную труппу «Русская антреприза Михаила Козакова». Не имея ни своего здания, ни спонсоров, он подготовил шесть спектаклей и участвовал в них как актер. В Театре им. Моссовета сыграл в «Венецианском купце» Шекспира роль Шейлока, о которой давно мечтал. Ростовщик появлялся на сцене то в ермолке перед купцом-просителем, имитируя одесский акцент, то в униформе израильской армии на заседании суда, темпераментно читал псалом Давида, грозно требoвaл за неуплату долга фунт мяса должника. В трактовке Козакова ростовщик становился суровым обличителем антисемитизма. Он играл трагедию целого народа, то состояние духа, когда мирное разрешение конфликта невозможно. Шейлок проиграл, но не просил пощады и, не выдержав последнего удара, по настоянию актера падал замертво.

В последние годы Козаков занимался самыми разными проектами. «Стараюсь везде успеть понемножку: играю, ставлю, люблю читать, слушать хорошую музыку, пойти в театр, – писал он. – Люблю бывать на природе, не трачу времени на чтение газет. И тем не менее, когда начинаю о чем-то думать, мне невыносимо горько. Я впадаю в депрессии – постоянно в настроении синусоиды. Эйфория теперь редка, но и радость бывает».

Он сыграл короля Лира, поставил спектакли «Невероятный сеанс», «Играем Стриндберг-блюз» и «Цветок смеющийся». Только в ХХI в. снял 24 фильма: «Медная бабушка», «Очарование зла», «Последняя встреча», «Ужин в четыре руки» (премия за лучший игровой фильм), «Любовь-морковь», «Борис Годунов» и др. В Петербургском театре им. Комиссаржевской поставил «Чествование» по Б. Слейду. Представил спектакли-концерты по стихам И. Бродского и А. Ахматовой, моноспектакль «Пушкин и о нем», музыкально-поэтическую композицию об Одессе. К своему 70-летию режиссер выпустил монофильм «Играем Шекспира», за который получил премию ТЭФИ. В феврале 2010 г. он был награжден орденом Почета «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

М. М. Козаков написал «Актерскую книгу», «Третий звонок», «Рисунки на песке» – о себе и о времени, в котором жил. Он признавался: «Я много нехорошего в жизни натворил – виноват мой нрав необузданный… Я всегда стремился к браку, был достаточно любвеобилен. Но раздваиваться мне было всегда сложно. Поэтому я так часто женился». Его первой женой стала эстонка Грета – бывшая одноклассница, костюмер на «Мосфильме», родившая дочь Катерину и сына Кирилла; второй – грузинка Медея, художник-реставратор, в их браке родилась дочь Манана; затем – еврейка Регина, переводчица-литератор; далее – еврейка Анна, актриса и театральный продюсер, родившая сына Михаила и дочь Зою; последней – Надежда, русская, историк. Итого – пять жен, пять детей и столько же внуков, трое продолжили актерскую династию Козаковых.

Напряженный труд и семейные конфликты подорвали здоровье художника. В 2010 г. у Михаила Михайловича был диагностирован неизлечимый рак легких. 22 апреля 2011 г. он умер в клинике Тель-ха-Шомер (Рамат-Ган), похоронен в Москве на Введенском кладбище рядом с могилой отца. Вся его жизнь подобна актерской роли: он жил, как играл, и играл, как жил. Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, не считая множества телеспектаклей и театральных ролей. Творчеству Михаила Козакова посвящено семь документальных фильмов и телепередач.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство