Рифмуется с правдой

Десять лет назад умер Бенедикт Сарнов

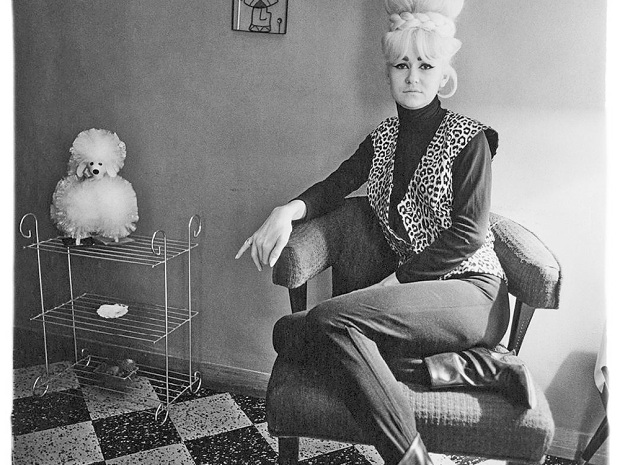

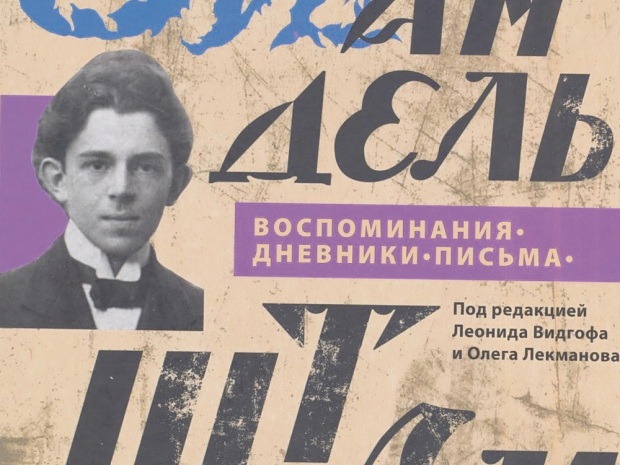

Бенедикт Сарнов, 2005 г. ©

В 1967 г. в издательстве «Советский писатель» он выпустил книгу «Рифмуется с правдой». Книга выросла из его же предисловия к сборнику Самуила Маршака «Карусель» (1962), но не только – в заглавие автор вынес строку из стихотворения своего любимого поэта «Когда вы долго слушаете споры…».

Сарнов вел с читателем разговор об искусстве – не только о стихах. Доказывал, что для человека, взявшегося за перо и одолеваемого потребностью сказать свое слово городу и миру, любое отклонение художника от правды чревато. И он сам старался следовать этому постулату и в советские времена, когда выдерживать поставленную себе планку было трудно, и в новые, бесцензурные, когда можно было говорить без оглядки.

Образ жизни

Неудавшиеся прозаики идут в литературоведы, неудавшиеся поэты вешаются или спиваются. Он хотел быть писателем просто потому, что хотелось писать: «И никакой другой, более серьезной причины, объясняющей это мое желание, я назвать не мог. И никакого случая, никакого эпизода, который я мог бы представить как первый толчок, вызвавший у меня это желание, в моей небогатой событиями жизни тоже не было».

Но ни прозаиком, ни поэтом он не стал – занялся литературной критикой. И критика, а потом и литературоведение, и в целом литература для него, сына Моисея и Мариам Сарновых, весьма далеких от такого рода деятельности, стала образом жизни, смыслом жизни – судьбой.

После окончания школы надо было решать, куда идти, кем быть. Вмешался случай: однажды увидел в газете объявление о том, что Литературный институт им. А. М. Горького при Союзе советских писателей объявляет набор студентов на факультеты прозы, поэзии, критики. Желающие должны представить на конкурс свои произведения. Произведений (за которые было бы не стыдно) у него не было, и тогда он сочинил «длинную заумную статью» о Пушкине и Маяковском, в которой доказывал, что Маяковский не был антагонистом Пушкина. Это чрезвычайно смелое утверждение абитуриента так поразило членов приемной комиссии, что его приняли, причем «безусловно», то есть вне зависимости от сдачи экзаменов.

Сарнов вспоминал: «Я пришел в Литинститут в 1946 г. Это был ужасный год. В августе 1946-го вышло постановление ЦК партии о Зощенко и Ахматовой, а в сентябре начались занятия. И первое, что я услышал, – это унылый доклад на тему этих партийных постановлений. Были семинары, лекции, всё это было интересно, но главным местом, запомнившимся мне в этом Литинституте, был подоконник. У этого подоконника собирались поэты и, отчаянно завывая, читали свои стихи. И там я услышал впервые стихи Коржавина, он тогда еще назывался Эмка Мандель. Вся Москва его так называла, потому что не счесть было его приятелей, друзей, знакомых. И первым я услышал одно из его стихотворений о Гейне, которoе меня совершенно пленило, – „Была эпоха денег“. Я был потрясен тем, что поэт во всеуслышание объявляет, что высшая верность поэта – не народу, не каким-то высоким делам, не партии, а „высшая верность поэта – верность себе самому“. В этом и состоит суть и смысл поэзии».

Верность себе самому

Это стихотворение Наума Коржавина, написанное в 1944 г. (!), приведу полностью, потому что в нем идет речь не только о верности поэта самому себе, но и о сути и смысле не только поэзии – искусства в целом. А propos: поэт стал одним из самых близких друзей Сарнова.

Была эпоха денег,

Был девятнадцатый век.

И жил в Германии Гейне,

Невыдержанный человек.

В партиях не состоявший,

Он как обыватель жил.

Служил он и нашим, и вашим –

И никому не служил.

Был острою злостью

просоленным

Его романтический стих.

Династии Гогенцоллернов

Он страшен был, как бунтовщик,

А в эмиграции серой

Ругали его не раз

Отпетые революционеры,

Любители догм и фраз.

Со злобой необыкновенной,

Как явственные грехи,

Догматик считал измены

И лирические стихи.

Но Маркс был творец и гений,

И Маркса не мог оттолкнуть

Проделываемый Гейне

Зигзагообразный путь.

Он лишь улыбался на это

И даже любил. Потому,

Что высшая верность поэта –

Верность себе самому.

В 1989 г., когда советский «железный занавес» на глазах изумленного Запада и удивленного советского народа начнет рушиться, эмигрант Коржавин приедет в Москву и начитает свои стихи для фирмы «Мелодия». Пластинку, текст к которой напишет Бенедикт Сарнов, назовут «В наши трудные времена». В России они всегда трудные – что в 1940-е, что в 1980-е,что нынешние.

Дебют

В те годы студенты могли выбирать руководителя семинара, к кому лежала душа. Душа Сарнова лежала к благороднейшему Константину Паустовскому, у которого он учился вместе с таким же, как и он, бывшим школяром (в будущем автором рассказов и повестей для детей) Максом Бременером, двумя воевавшими Григориями – Баклановым и Поженяном (один станет прозаиком, другой – поэтом). И однажды из-за безобидного замечания в адрес классиков марксизма-ленинизма, почитавшихся «богами» в атеистическом государстве (студентов всех вузов, не только литературного, заставляли читать эти многопудовые «талмуды», а некоторые цитаты заучивать наизусть), он вылетел из комсомола, а затем и из института, потому что в стукачах среди будущих «инженеров человеческих душ», как, впрочем, и не только среди них, но и среди продавцов, врачей, особенно дворников и даже домохозяек, в те времена, как и в нынешние, недостатка не было.

Однако в литинституте, где учили сеять «разумное, доброе, вечное», удалось восстановится, а окончив его, уйти, как говорили в те годы, в жизнь, начать зарабатывать на эту самую жизнь рецензиями и ответами на письма в газете для пионеров – любознательных школьников, которые, интересуясь самыми разными вопросами, заваливали ее пачками.

А потом ему удалось устроиться в журнал «Пионер» и даже опубликовать в 1956 г. совсем не «пионерское» стихотворение Бориса Слуцкого «Лошади в океане», написанное в 1951 г. и посвященное Илье Эренбургу, которое Евгений Евтушенко назовет «шедевром мировой поэзии».

От критики до литературоведения был один шаг, и он его сделал в годы хрущевской «оттепели», издав в 1959 г. в Детгизе свою первую книгу. Бенедикт Сарнов вспоминал: «Я дебютировал в литературе книжкой о таком замечательном человеке и прекрасном писателе Алексее Ивановиче Пантелееве; мы были с ним знакомы, потом даже подружились, хотя он был гораздо старше меня. Он был очень честным не только в личном, но и в литературном плане, очень честный и щепетильный литератор. Он всегда старался писать скрупулезную такую правду, проверенную, выверенную».

После многочисленных статей, после книжки о Пантелееве, с рекомендациями Самуила Маршака и Виктора Шкловского Сарнов без проволочек вступил в Союз писателей, в котором уже обретались многие его однокурсники по Литинституту.

Феномен Солженицына

В заглавия своих книг о знаменитых, великих и выдающихся писателях Сарнов любил выносить слово «случай» – случай Зощенко, Мандельштама, Эренбурга… Взявшись за книгу о Солженицыне (опубликована в 2012 г.), он вынес в заглавие слово «феномен», предпослав ей эпиграф-объяснение смысла слова из словаря иностранных слов: 1) редкое, необычное явление или выдающийся, исключительный в каком-либо отношении человек и 2) субъективное содержание нашего сознания, не отражающее объективной действительности.

Солженицын действительно был феноменом советской (не только литературной) жизни 1960–1970-х гг.: он взорвал эту «мертвую жизнь» (уж такой оксюморон) своим первым произведением «Один день Ивана Денисовича», появившимся в московском журнале «Новом мир» в 1962 г., и похоронил советскую власть в 1973-м, опубликовав «Архипелаг ГУЛАГ» в парижском издательстве YMCA-Press. Похороны оказались долгими – продлились вплоть до конца 1991 г.

Сарнова интересовало, как этот человек, посмевший бросить вызов державе, оснащенной ядерным оружием, ракетами, танками и «самой передовой идеологией», получивший Нобелевскую премию за свою «нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы» и изгнанный из отечества, превратился со временем в консерватора и ретрограда. Вот этот путь некогда бывшего кумира советской либеральной интеллигенции (см. книгу Григория Бакланова «Кумир», изданную через год после «Феномена» и в какой-то мере перекликающуюся с нею) и интересовал Бенедикта Сарнова, который подробно проследил биографию своего героя – героя, которым восхищался в годы безгласия.

Однако, несмотря на немоту, протестные голоса (евреев и неевреев) всё же звучали: Андрей Синявский, Юлий Даниэль, Владимир Максимов, Георгий Владимов, Владимир Войнович... Но голос автора «Ивана Денисовича» звучал громче всех, он, как и Сахаров, больше всего влиял на тех, кто к этим одиноким и единичным голосам прислушивался. Солженицын с первых же шагов в литературе стремился занять традиционное место «пророка», пустовавшее в советской жизни.

Сарнов вспоминает о своем выступлении в московском отделении СП («Солженицын… поднял целый пласт жизненного материала, к которому художественная литература до него не прикасалась»), где происходило обсуждение рукописи «Ракового корпуса», и о том, как, узнав об аресте его автора, бросился со своими друзьями домой к арестованному и застал там опального академика Сахарова, что по тем временам могло грозить непредсказуемыми последствиями.

«Первые недоумения» (так называется один из разделов книги) начались в 1963-м после публикации в «Новом мире» первых рассказов Солженицына. «Недоумения» прошли в перестроечные годы после визита Солженицына в Западную Германию, где он выступил с чтением не опубликованного в Советском Союзе романа «Март Семнадцатого».

Автор «Феномена», подвергая анализу тему «Солженицын и евреи», приходит к выводу: «Причина краха, постигшего автора… двухтомного труда (имеется в виду книга Солженицына „Двести лет вместе“. – Г. Е.), в идеологии. В той самой национальной идее, которая владеет душой Александра Исаевича. Именно она, эта национальная идея, эта националистическая идеология, подмяла под себя, подчинила себе, с потрохами съела и совесть его, и ум, и логику, и талант». К выводу, который перекликается (см. «ЕП», 2022, № 4) с письмом Льва Копелева (Сарнов приводит это письмо в своей книге»): «Ты ненавидишь всех мыслящих не по-твоему, живых и мертвых... Ты постоянно говоришь и пишешь о своей любви к России и честишь „русофобами“ всех, кто не по-твоему рассуждает о русской истории. Но неужели ты не чувствуешь, какое глубочайшее презрение к русскому народу и к русской интеллигенции заключено в той черносотенной сказке о жидомасонском завоевании России силами мадьярских, латышских и др. „инородческих“ штыков? Именно этa сказка теперь стала основой твоего „метафизического“ национализма, осью твоего „Красного колеса“. Увы, гнилая ось».

Сарнову удалось вполне убедительно показать превращение выдающегося писателя, автора «Архипелага ГУЛАГ», нанесшего огромный урон созданной Лениным и Сталиным «империи зла», в очередного создателя очередной консервативной утопии, искренне уверовавшего «в данное ему свыше всеведенье пророка».

Сталин и писатели

В начале 2000-х одна за другой стали выходить четыре книги «Сталин и писатели». Бывший семинарист, не ставший священником; мальчик, некогда писавший стихи, но так и не ставший поэтом, в 1930-е ставший полновластным хозяином страны, упорно строивший то, что построить в принципе нельзя; новый политик ХХ в. с тоталитарным мышлением (плюс происхождение), вмешивающийся во все стороны жизни необъятной страны, будучи «верным учеником Ленина», литературу рассматривал с чисто утилитарных целей: она должна была быть лишь особой частью гигантского народного хозяйства. В выстроенном им тоталитарном обществе литература и искусство по определению не могли выполнять свою функцию, они должны были быть всего-навсего обслугой государства. Чем и занималось большинство его «инженеров человеческих душ». Тех, кто шел не в ногу, ссылали в лагеря или ставили к стенке, таким образом решая проблему «поэт и царь» или, еще шире, «художник и власть».

Сарнов в своей тетралогии попытался подробно рассмотреть «взаимоотношения» со Сталиным выдающихся советских писателей 1920–1930-х гг. – от основоположника социалистического реализма Горького до «красного графа» А. Толстого; от чудом уцелевшей Ахматовой (у которой посадили сына) до Замятина, которому вождь позволил выехать за границу; от расстрелянного Кольцова до благоденствовавшего при всех генсеках антисемита Шолохова, «каждого из тех писателей, как отмечал он в предисловии к первой книге, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово».

Всего 20 сюжетов – 20 писательских судеб. И тех, кто пел власть (читай – Сталина), – Демьян Бедный («Ленин – Сталин! В этом зове / Нам священен каждый слог. / В двуедином этом слове / Счастья родины залог!) и Константин Симонов (Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? / Ты должен слышать нас, мы это знаем: / Не мать, не сына – в этот грозный час / Тебя мы самым первым вспоминаем). И тех, кто понимал, что такое эта власть (читай – Сталин), – Мандельштам («Мы живем под собою не чуя страны…») и Замятин (роман «Мы»: «если они не поймут, что мы несем им… счастье, наш долг заставить их быть счастливыми», «всё время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, всё время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю».)

Подробно рассматривая эти «взаимоотношения», Сарнов берет это слово в кавычки – и он объяснил, почему: «В иных случаях эти взаимоотношения были реальными и даже личными (Горький, Демьян Бедный), в других – заочными (Булгаков, Замятин, Эренбург), а иногда и вовсе сводились к какому-нибудь одному, брошенному Сталиным слову. (Так было, например, с Платоновым, на тексте раннего рассказа которого Сталин написал только одно слово „Сволочь!“. Но тень этого слова легла на всю последующую жизнь писателя, определила всю его страшную, трагическую судьбу.) И тем не менее в каждой из рассматриваемых мною историй это были именно взаимоотношения – напряженный, страстный, драматический (пусть даже мысленный) диалог жертвы с палачом, иногда – если жертве случалось пережить палача – продолжающийся даже и после смерти последнего».

Выступая в ноябре 2008 г. на презентации двух первых томов в издательстве «Эксмо» Леонид Шкурович заявил: «Книги Сарнова – высокохудожественные и документально подтвержденные исследования, которые помогают понять ту эпоху. Говорю это как читатель. А как представитель издательства хочу отметить: книги Сарнова – это стопроцентный бестселлер в своем сегменте».

Первый секретарь Союза писателей Москвы Евгений Сидоров в свою очередь подчеркнул: «Бенедикт Михайлович создал замечательную книгу, которую невозможно долго читать. Потому что на тебя обрушивается такой водопад убийственных фактов, такая в этом горечь – и думаешь: как же мы так жили, как же мы так живем? Это нужная, лекарственная горечь… без таких книг нам – каюк, это точно».

Его поддержал Владимир Войнович: «Сарнов ошеломляет нас своими успехами, и я искренне желаю продолжения его творчеству. Очень хорошо, что сегодня выходят книги для тех, кто хочет знать и понимать правду. Особенно сегодня. Нельзя одновременно любить Сталина и родину!».

Увы, любовь к «кремлевскому горцу» в России не прошла, как проходит порой та или иная болезнь, и по сегодняшний день. Боюсь, что болезнь неизлечима.

Записи и выписки

Сарнов был великолепным рассказчиком. Вот несколько историй, которые затем вошли в одну из его книг.

«Товарищ Сталин нас учит...»

Шла знаменитая кампания по борьбе с космополитизмом. Профессор Леонтьев важно восседал на председательском месте за столом президиума, а вокруг бушевал самый что ни на есть доподлинный суд Линча.

«В президиум поступила записка, – вдруг возгласил профессор, – в которой утверждается, будто под видом борьбы с космополитизмом наша партия ведет борьбу с евреями».

Зал притих. В том, что дело обстоит именно так, никто не сомневался. Отрицать это было трудно. Однако и признать справедливым такое клеветническое утверждение было невозможно. Все с интересом ждали, как профессор вывернется из этой, им же самим созданной тупиковой ситуации. (Если даже такая записка и в самом деле была послана в президиум собрания, отвечать на нее было совсем не обязательно: никто не тянул профессора за язык, не заставлял зачитывать ее вслух.) Убедившись, что аудитория готова внимать его объяснениям, профессор начал той самой классической фразой, к которой прибегал обычно в таких случаях во время своих лекций: «Товарищ Сталин нас учит...» И, раскрыв специально принесенный из дому сталинский том, он торжественно прочел заранее заготовленную цитату: «Советский народ ненавидит немецко-фашистских захватчиков не за то, что они немцы, а за то, что они принесли на нашу землю неисчислимые бедствия и страдания». И, назидательно подняв вверх указательный палец, заключил: «Вот так же, товарищи, обстоит дело и с евреями».

Евгений Долматовский и Евгений Баратынский

В одну из самых жутких годин государственного антисемитизма – в пору знаменитой антикосмополитической кампании или еще более знаменитого «дела врачей» – Семен Израилевич Липкин встретил на улице Евгения Долматовского. Постояли, поговорили. «Ну что, Женя? Как дела?» – спросил Семен Израилевич. – «Плохо, – понурился Долматовский. – Ты ведь видишь, что происходит. Ко мне вроде это никакого отношения не имеет. Я, как ты знаешь, евреем себя никогда не чувствовал и не считал. Но вот – отчество. Я ведь Аронович…» – «Ну, это ничего, – сказал лукавый Липкин. – Такое в истории российской поэзии уже бывало. Вот, например, Баратынский был Евгений Абрамович». – «Да ну? – удивился и обрадовался Долматовский. – Ты правду говоришь?»

Липкин подтвердил, что да, безусловно, никаких сомнений – Абрамович. А был чистопородный русак. Даже хорошего дворянского рода. И Долматовский ушел, повеселевший, обнадеженный, что, быть может, и его, Ароновича, этот жуткий смерч как-нибудь обойдет стороной. Во всяком случае, будет на что сослаться, отрицая свою непричастность к проклятой нации.

За что их судили

Почти все наши диссиденты, которых насильно выпихнули из страны, уезжали по израильской визе. Даже упрямый Андрей Амальрик, долго упиравшийся, доказывая, что никакого отношения к евреям не имеет… вынужден был в конце концов сдаться и эмигрировать через Израиль по липовым документам о «воссоединении семей»…

Так ли, сяк ли, но все диссиденты уже уехали, и только один Войнович продолжал упираться… Кончилось дело тем, что уехал он в Германию, и по германской визе. Какую-то роль тут сыграло то, что он в то время уже был почетным членом Баварской академии искусств, и по этой причине посильную помощь ему оказывало германское посольство. В это время и стал появляться в войновичевском доме… милый господин – советник германского посольства граф Грюндель.

И вот сидим мы однажды втроем… и ведем милую светскую беседу… вдруг всплыла в этом разговоре тема Нюрнбергского процесса. И тут Грюндель сказал: «Это был, я думаю, единственный случай во всей мировой истории, когда победители судили побежденных…»

Войнович просто побелел от бешенства. И сказал: «Но судили ведь их не за то, что они проиграли войну, а за то, что делали абажуры из человеческой кожи!»

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство