Озорной человек с карточками

14 января не стало поэта и эссеиста Льва Рубинштейна

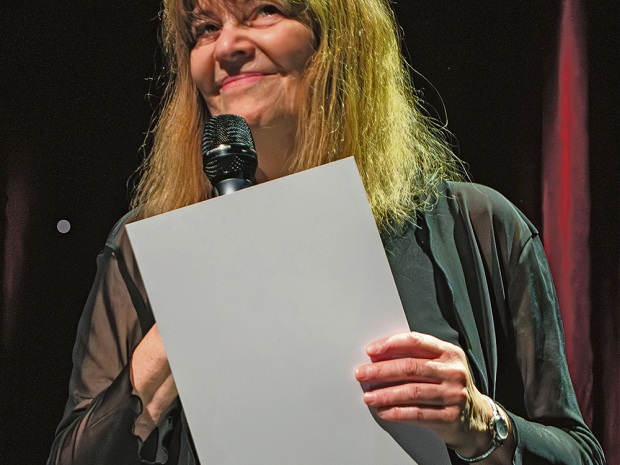

Лев Рубинштейн: «Важно найти в шуме ритм и порядок»© Сергей Гаврилов

Рубинштейн скончался в московской больнице в возрасте 76 лет. Восьмого января в Москве его на пешеходном переходе сбила машина, водитель которой сказал в полиции, что очень торопился. Рубинштейна доставили в НИИ Склифосовского с множественными травмами, прооперировали и погрузили в медикаментозный сон. Но усилия врачей не помогли.

Рубинштейн был одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Часть своих текстов поэт набирал на библиотечных карточках. Он придумал эту концепцию в 1970-х под влиянием работы институтским библиотекарем. Позднее Рубинштейн вспоминал: «У меня был короткий период, когда вместо библиотечных карт я пользовался перфокартами, они мне нравились. Сейчас, думаю, не очень многие знают, как они выглядели. Это был предмет невероятной красоты со множеством дырочек по краям. Я на них написал несколько текстов. Но перфокарты у меня скоро кончились. Я их уже застал где-то на исходе».

Рубинштейн последовательно критиковал российские власти: «Можно строить идеологию на любви к прошлому? Прошлое не надо любить, его надо знать, а его никто не знает и не хочет знать». Он осуждал агрессию России против Украины: «Очень трудно человеку внушить себе, что ты гражданин того государства, которое ведет агрессивную войну. Что значит защищать родину на территории другого государства? Вообще, что это значит логически? Ничего». Рубинштейн посещал митинги, суды над активистами и правозащитные акции: «В себе надо культивировать, мне кажется, некое представление о том, что ты имеешь право, что ты должен реагировать на любые попытки твои естественные права нарушать и контролировать».

Филолог, переводчик, журналист Николай Эппле написал, узнав о смерти Рубинштейна: «Его стихи ведь – это сохранение окружающей нас повседневной речи, вырывание ее из суеты, поднимание над ней и сохранение, как сохраняет искусство. Его эссе – он, после стихов, сделал своим средством выражения эссе – я сначала не понимал, потому что они как бы ни о чем, а они ведь продолжение того же, сохранения речи и интонации, другими средствами… И Лев Семенович – это душа. Даже его миниатюрность, я не знаю больше таких миниатюрных людей-птичек, как-то была логичной, никакой отвлекающей физической мощи, только душевно-духовная. Он стал воплощением стихии человеческого общения, ее душой, не только в стихах, но и в жизни, без него немыслима тусовочная-дружеская-посиделочная-митинговая Москва».

Примером эссеистики Рубинштейна может служить отрывок из его книги «Причинное время», выпущенной в 2016-м издательством Corpus: «Без них [словарей] человеку трудно понять, что бывает, например, „шампанское“, а бывает „советское шампанское“ и что это, мягко говоря, не одно и то же. Что бывает, допустим, „гуманизм“, а бывает „социалистический гуманизм“. Что бывает „наука“, а бывает „православная наука“. Что бывает „правосудие“, а бывает „российское правосудие“. Что бывают на свете вежливые люди, а бывают и „вежливые люди“ в воинственном камуфляже и при оружии, нежно отжимающие все, что плохо лежит. Что в разных странах бывают президенты, а бывают „президенты Российской федерации“. Подобного рода фундаментальные различия иногда находили свое отражение в фольклоре. Так, например, долгое время бытовала такая консерваторская шутка: „Мы передавали песни советских композиторов. А теперь послушайте музыку“».

Вот что говорил Рубинштейн по поводу переводов его стихов на разные языки: «Перевести можно любой текст, но всегда неизбежны потери, понятное дело. Не помню, кто это сказал, но есть такое распространенное мнение, что поэзия – это все то, что исчезает в процессе перевода. Я с таким мнением не согласен. Думаю, что перевод – это перекодирование, фактор перевода важен. Я лично знаю практически всех своих переводчиков на разные языки, в случае немецкого – это Георг Витте и Сабина Хэнсген, знаю свою французскую переводчицу, своих шведского и финского переводчиков и так далее. И они, как правило, со мной обсуждают эти переводы. Они спрашивают какие-то не вполне понятные места. Я объясняю, что это такая-то аллюзия, а это такая-то скрытая цитата. Иногда они сами догадываются, иногда нет. Вот, например, текст 1987 г. „Мама мыла раму“. Он был переведен на многие языки, потому что переводчики считали, что его переводить очень легко. Ведь он состоит из элементарных, примитивных в синтаксическом смысле конструкций, напоминающих какое-нибудь детское сочинение третьеклассника на тему „Как я провел летние каникулы“ или что-то в этом роде. Дело в том, что фраза „Мама мыла раму“ для любого в России понятна, потому что она является первой фразой „Букваря“ – учебника, по которому учились читать. И некоторые переводчики переводили так как есть, а некоторые выдумывали что-то. Вот, например, моя французская переводчица эту фразу перевела как „Папа курил трубку“, потому что у французов это такая же „Мама мыла раму“».

Упомянутый выше Георг Витте после смерти Рубинштейна сказал в интервью немецкому радио: «Побывав в Москве в начале 1980-х, я и моя коллега Сабина Хэнсген взялись вместе переводить тексты Рубинштейна. Когда мы опубликовали нашу первую работу в издательстве в Вуппертале, она поначалу была встречена непониманием в академической среде. Это считалось искусством, к которому нельзя было относиться серьезно. Но такой взгляд очень и очень быстро изменился. А два года назад мы опубликовали перевод на немецкий поздней работы Рубинштейна, в которой мерцает совершенно новая грань его творчества. Это книга „Целый год. Мой календарь“. И самое интересное в этой работе то, что он продолжает свой принцип серийности, но совсем в другом ключе. Рубинштейн следует логике календаря. И под каждой календарной записью он помещает ассоциативные воспоминания о своем детстве. Иногда еще и воспоминания о настоящем. На мой взгляд это очень удачный синтез двух граней творчества Рубинштейна – очень строго концептуалистского серийного написания текстов и повествования, изрядно насыщенного воспоминаниями».

А вот что сам Рубинштейн рассказывал о появлении книги «Целый год. Мой календарь», одной из последних в его библиографии, которую в 2018 г. выпустило издательство «Новое литературное обозрение»: «Я совершенно не собирался писать такую книгу. Изначально это был мой совместный проект с замечательным маленьким, экспериментальным и дружественным мне театром „Тень“. У нас давно шел разговор о том, как бы нам что-нибудь сделать вместе. Мне очень нравится, что они делают, а им очень нравится, что я делаю. И мы долго размышляли о совместной работе. И они мне предложили: „Давай ты напишешь нечто вроде календаря. На каждый день найдешь какое-нибудь событие, потому что есть такие сайты-календари, где всякие памятные даты. Возьмешь какое-нибудь событие, по поводу него напишешь маленький текстик на абзац, на два – такую рефлексию, либо рассказик, либо еще что-то. А мы сделаем на каждый сюжетик видео посредством огромного количества разных молодых аниматоров. И будем показывать в Интернете“. Этот проект назвали „Круглый год“, и каждый день в течение 2016 г. с 1 января по 31 декабря страничка календаря вывешивалась в Интернете. Все тексты начитывал я сам. Причем в театре так придумали, чтобы никакого архива не было. Вот ты сегодня посмотрел этот сюжетик – хорошо. Не успел – извини, ты его больше уже не увидишь, жди завтрашнего дня, когда будет что-то новое. Потом мы с театром время от времени показывали этот проект в виде спектакля. Представлять календарь за целый год – это пять с лишним часов. Но мы либо месяц показывали, либо микс делали – небольшое представление на 45 минут, на час. И в то время, когда этот проект вывешивался в Интернете, его заметила издательница „Нового литературного обозрения“ Ирина Прохорова. Она мне позвонила и сказала: „Лева, я с увлечением слежу за вашим „Круглым годом“. И мне очень хочется издать это в виде книжки. Я возразил: „Ира, но это как-то странно. Я не писал книжку. Там много всякого визуального“. Но Прохорова меня убедила в том, что это всё вполне самодостаточно. Вот и получилась такая книжка, которую мы назвали „Целый год“, чтобы ее не путали с театральным проектом. И дали подзаголовок „Мой календарь“, потому что это действительно так и есть. Исторические события были выбраны абсолютно случайно – по принципу их неочевидности. Вот это как раз яркий пример – 7 ноября. Любой человек, выросший в СССР, знает, что 7 ноября – это прежде всего годовщина Октябрьской революции. А я выбрал появление вытрезвителя в Туле. И все остальные события более или менее так появлялись. Никакого специального принципа отбора не было. Я выбирал те события, по поводу которых мне было что сказать».

И в заключение еще одно высказывание Георга Витте о Рубинштейне: «Думаю, он не назвал бы себя бесстрашным. Наверное, сказал бы совершенно честно: „Я боюсь, как и все боятся“. Но на самом деле он был храбрым. Он не был политическим диссидентом в прямом смысле, как Навальный. Но он всегда занимал очень четкую и однозначную позицию, которую нельзя назвать оппортунистской. Рубинштейн ясно давал понять, что был против аннексии Крыма, преследования Pussy Riot, новых российских законов, гомофобии российских властей и так далее. В связи с этим некоторые его друзья задавались вопросом, почему он остается в России, ведь большинство из них покинули страну после февраля 2022 г. А он со свойственным ему юмором висельника произнес лаконичную фразу: „Нет-нет, езжайте себе спокойно, а мы вам будем греть здесь места“. На мой взгляд, это типичная фраза для этого озорного человека, образ мышления которого можно определить словом „сопротивление“».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство