Восхождение на Фудзияму

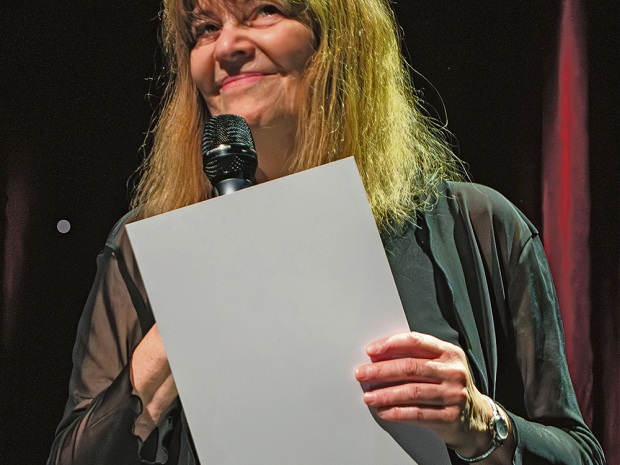

К 90-летию со дня рождения Галины Волчек

Галина Волчек© Wikipedia/Dmitry Rozhkov

В 1970 г. художественный руководитель театра «Современник» Олег Ефремов был назначен главным режиссером главного (в официальной культурной иерархии) театра страны – МХАТа. После его ухода обязанности худрука «Современника» исполняла избранная труппой художественная коллегия. Когда поняли, что коллективно театром управлять нельзя, на эту роль выбрали актрису Галину Волчек. Если бы не выбрали, театр могли бы закрыть, придравшись к отсутствию руководителя. Помогла министр культуры Фурцева, благожелательно относившая и к театру, и к Ефремову, которого и бросила спасать находившийся в упадке МХАТ.

Актрисе надо было с первых же шагов утвердить себя как режиссера. Ставку она сделала на Чингиза Айтматова, в то время он был в Советском Союзе одним из самых читаемых и почитаемых – как властями, так и читателями – писателей. Волчек поставила его «Восхождение на Фудзияму» – пьесу о добре и зле, справедливости и несправедливости, в которой и автор, и театр пытались ответить на вечный вопрос: как человеку оставаться человеком в самых сложных обстоятельствах?

Спектакль имел успех, но… быстро сошел со сцены. Внимательно приглядевшись к «Фудзияме», чиновники от культуры решили: театр решает вопрос весьма и весьма неоднозначно для советской жизни. В Японии гора Фудзи почитается священной, восхождение на нее считается актом очищения как для синтоистов, так и для буддистов; и те и другие верят, что Фудзияма связывает земную жизнь с небесной. Галина Волчек, не будучи приверженцем ни традиционной японской синтоисткой религии, ни буддизма, начала восхождение на свою «Фудзияму» в 1951 г. – с года поступления в Школу-студию МХАТ.

Жизнь на Плющихе

Будущая актриса и режиссер, сыгравшая не один десяток ролей в театре и кино, поставившая не один десяток спектаклей, педагог, художественный руководитель Московского театра «Современник», увенчанная многими государственными наградами, званиями и престижными премиями, родилась в занесенной снегом Москве 19 декабря 1933 г. Ее отец Борис Израилевич Волчек был известным режиссером и кинооператором, мать Вера Исааковна Маймина, выпускница ВГИКа, писала сценарии.

Детство на Плющихе – в доме, только-только отстроенном для Юлия Райзмана, Романа Кармена, Михаила Ромма и других известных кинематографистов, – было безоблачным и счастливым, и дорога у родившейся в такой семье девочки, с малых лет за ручку здоровавшейся с легендами советского кино, школьницей, сбегавшей с уроков в Третьяковку и по много раз смотревшей в кинотеатре «Ударник» (располагавшемся в том самом знаменитом Доме на набережной, где жили члены правительства и дочка Сталина Светлана Аллилуева) фильмы с любимыми Жаном Габеном и Марикой Рёкк, была одна – в актрисы.

Что она и сделала. Сдав экстерном экзамены за 9–10 классы, поступила Школу-студию МХАТ (курс режиссера и театрального педагога Александра Карева), которую окончила в 1955 г. Там и произошла ее первая встреча с учившим вчерашних десятиклассников сценическому мастерству молодым Олегом Ефремовым, с которым ее на долгие годы свяжет театральная судьба.

О влиянии и учителях (прямая речь)

На меня очень повлиял кинематограф. Я жила в одном доме с легендами советского кино. Это и Савченко, и Пырьев, и Птушко, и Кармен… Создатели советского кино были для меня дядями и тетями, которые дергали меня за косички, когда я играла около дома в классики. Безусловно, эта аура на меня подействовала.

Главным эталоном был, конечно, Михаил Ильич Ромм. Его дочка Наташка была моей лучшей подругой, и мы жили день у Роммов, день у нас. Квартиры находились в соседних подъездах. Мне было не так много лет, но все встречи с Роммом, его рассуждения о времени, рассказы об искусстве, впечатления от жизни я помню. Чем старше мы становились, тем больше их ценили. Помню, когда нам было лет десять-одиннадцать, он рассказывал о фильме Чаплина «Месье Верду». После этого у меня никогда не возникало желания посмотреть сам фильм – мне не хотелось портить впечатление, которое создал Ромм.

Мне посчастливилось общаться с Григорием Михайловичем Козинцевым и сняться у него в «Дон Кихоте», а потом – в «Короле Лире». За что – не знаю и никогда не узнаю. Хотя я сама его уговаривала: «Григорий Михайлович, это не моя роль». Свое изображение я терпеть не могу (поэтому перестала сниматься), однако он настоял. Я снялась, и этот опыт был грандиозным.

На съемках мне повезло встретиться и с Евгением Львовичем Шварцем. Как-то Козинцев ему сказал: «Евгений Львович, завтра Галя уезжает, ее съемки кончились». Он говорит: «Как?..» А Козинцев: «Ну, вы напишите ей какую-нибудь сцену, она еще побудет». И наутро Евгений Львович мне, никому не известной, принес текст новой сцены.

Необыкновенный человек – Зиновий Ефимович Гердт. Я до сих пор его цитирую, он сказал: «Есть два места в Москве, где вас не обманут, – консерватория и Tеатр „Современник“». Как можно такое забыть?..

Огромную роль в моей жизни сыграла дружба с Анджеем Вайдой. С ним я была абсолютно свободна и откровенна. И благодарна ему за всё.

Как я могу не сказать про Товстоногова? К нему я ездила на репетиции. Мне было важно понять, какими отмычками он пользуется, чтобы создать такой театр, каким был БДТ.

Словом, всех, начиная от Фаины Георгиевны Раневской, мне посчастливилось знать и, скажем так, быть невдалеке. Слово «дружить» в данном случае не употребляю даже по отношению к Высоцкому, который был близким человеком для меня и моей семьи.

…Трудно выбрать кого-то из учителей. Они были во все времена, есть и сегодня… Реже всего это мои коллеги... Но среди кинорежиссеров, художников и многих других людей у меня постоянно появляются учителя.

Мекка театральной Москвы

В 1956 г. на карте театральной Москвы появился новый театр: дерзкие, молодые, талантливые выпускники Школы-студии МХАТ Лилия Толмачева, Галина Волчек, Олег Табаков, Игорь Кваша и Евгений Евстигнеев (будущий муж Галины) со своим бывшим педагогом Олегом Ефремовым, страстно мечтавшим о своем театре, который скажет новое слово в искусстве, создали «Студию молодых актеров», из которой позже вырастет театр «Современник» и который на долгие годы – и при советской власти, и после нее – станет театральной Меккой не только Москвы – всей страны.

Ефремов с первых же своих спектаклей начал разрушать омертвелые, сложившиеся в сталинские времена эстетические догмы, от которых медленно, со скрипом стали освобождаться в «оттепельные» времена. Он строил свой театр – театр современный, раскрывающий психологию героев, ставящий острые этические и социальные вопросы, который прежде всего делал ставку на современную драматургию.

«Студия» открылась премьерой спектакля «Вечно живые» по пьесе драматурга Виктора Розова; в 1960-х она сменила название на «Современник». В эти же годы в репертуаре появились «В день свадьбы», «Традиционный сбор» того же Виктора Розова, «Всегда в продаже» Василия Аксенова, «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Назначение» Александра Володина, «Двое на качелях» Уильяма Гибсона, «Баллада о невеселом кабачке» Эдварда Олби. В течение нескольких лет театр полюбила вся театральная Москва – билеты брали с боем, в зале ни на одном спектакле не было свободного места.

О «Современнике» и «оттепели» (прямая речь)

Мы… хотели что-то сказать, против чего-то внутренне бунтовали. У нас была внутренняя готовность существовать бескорыстно. На третьем курсе Школы-студии МХАТ мы обрели учителя – человека, который понимал нас, с которым мы говорили на одном языке. Им стал наш преподаватель Олег Ефремов. Мы не имели никакого статуса, работали в основном ночью, потому что только в это время нам предоставляли помещение – большую аудиторию, в которой мы потом и сыграли свой первый спектакль «Вечно живые»…

…наступили другие времена – та самая «оттепель»… «Оттепель» – это сборы на кухнях, это стихи Евтушенко, Окуджавы, Ахмадулиной, Вознесенского, которые все читали… Частенько мы собирались в мастерской Эрнста Неизвестного – комнатушке, где одна к другой были составлены огромные скульптуры, потому что другого места для них просто не было.

«Оттепель» – это выставки, на которые все мы бегали. Помню, на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство» проходила выставка «неугодных» художников. Был мороз, а я взяла с собой своего бедного маленького сына: «Поедем! Там выставка. Интересно». Приезжаем. Огромная очередь. Но кто-то сжалился и принес нам пропуск, чтобы мы прошли внутрь.

Когда наступила перестройка, от нас вроде бы отстали. В один год мы рассказали всё, на что в нашей стране долго и упорно закрывали глаза. Мы поставили и «Звезды на утреннем небе», и «Смиренное кладбище». Мы были счастливы, что руки наконец-то никто не связывает.

…Теперь, когда вспоминают «оттепель», поют хорошие песни, меня это умиляет. Но на самом деле это было очень важное.

«А король-то голый!»

А потом театр замахнулся на святое – на власть. Нет, они не были революционерами – были вполне советскими людьми и не призывали со сцены к свержению режима, но, понимая многие недостатки строя, они подвергли осмеянию его пороки.

В 1959 г. Олег Ефремов предложил режиссеру Маргарите Микаэлян поставить какую-нибудь веселую «сказочку». Микаэлян по совету друга Евгения Шварца, театроведа Симона Дрейдена, выбрала его пьесу «Голый король», написанную в 1934 г. по мотивам трех сказок Андерсена («Новое платье короля», «Свинопас» и «Принцесса на горошине») и запрещенную в сталинские годы.

Сюжет шварцевской «сказочки» был прост как дважды два: в некотором королевстве принцесса влюбляется в свинопаса Генриха; отец в ужасе, запрещает ей и думать о нeм и выдает замуж за короля в соседнем королевстве. Генрих и его друг прикидываются ткачами и шьют свадебный наряд для жениха. Но платье, сшитое ткачами, вовсе и не платье, а ничто, хотя силой убеждения они заставляют всех поверить, что это ничто и есть самый наилучший наряд для короля. Пелена с глаз спадает, когда мальчик с незамутненным и не оболваненным разумом замечает: «А король-то голый!».

Взяв у великого датского сказочника сюжетные линии, Шварц свел их в одну, но наполнил пьесу таким философским подтекстом – написал пьесу о природе тоталитарной власти, – что «сказочка» обернулась жесткой реальностью, для советской сцены того времени абсолютно неприемлемой.

Можно ли было себе представить, чтобы под сводами театра в «колыбели революции» Ленинграде один из героев «сказочки», охваченный паникой Первый министр, в финале пьесы возопил: «Это ужасно! Это ужасно! Вся наша национальная система, все традиции держатся на непоколебимых дураках. Что будет, если они дрогнут при виде нагого государя? Поколеблются устои, затрещат стены, дым пойдет над государством!».

Вам это ничего не напоминает? Вот и Главреперткому (Главный комитет по контролю за репертуаром при Народном комиссариате по просвещению РСФСР) напомнило, в какой стране он стоит на страже «устоев», и поэтому комитет ставить «сказочку» молодого драматурга режиссеру Николаю Акимову запретил.

Но в «оттепельные» времена Министерству культуры уже нельзя было вот так просто взять и запретить спектакль, однако оно могло лишить театр сцены. «Современник» обрел свое здание на Триумфальной площади только в 1961 г., а до того был вынужден скитаться по разным площадкам. «Голый король» шел в помещении гостиницы «Советская» (бывают же такие удивительные сближения!), на руководство надавили – и гостиница договор с театром расторгла. А после премьеры на гастролях в Ленинграде – с конной милицией, возбужденной толпой и выломанными дверями – худсовет «Современника» вызвали на ковер к министру культуры Михайлову. Министр, бывший рабочий завода «Серп и молот» с незаконченным высшим образованием, трясясь от страха, в ярости кричал на артистов и топал ногами, рубя «серпом» и размахивая «молотом»: «Кто поставил эту пьесу? Кто разрешил?! Кто вы такие?!!» (на месте Михайлова мог быть любой другой чиновник – Петров, Иванов, Сидоров, выросший из сталинской системы; кстати, вскоре после этого разноса он был назначен послом в Индонезию, а в его кресло села бывшая ткачиха Фурцева). Но спектакль, несмотря на гнев тогдашнего малообразованного министра культуры, всё-таки запрещен не был.

Галина Волчек выступала в дуэте с мужем, оба играли с блеском: она – Первую Фрейлину, он – Короля, вокруг которого всё и вертелось. Но играл Евгений Евстигнеев не просто Короля, а главу государства, этакого середнячка, выходца из народа, волею судьбы вознесенного на вершины власти. Театровед Майя Туровская писала: «Очень трудно играть ничто, от которого зависит всё». Режиссер Маргарита Микаэлян продолжила: «Евстигнеев играл вот такое „ничто“, каждое слово и даже каприз которого становились законом». А критик и историк театра Анатолий Смелянский уже не в советские годы заметил: «Актеры „Современника“ сыграли сказку Е. Шварца с отвагой канатоходцев, балансирующих над пропастью. Сказочный колорит не помешал им сохранить сходство министров, королей, официальных поэтов и придворных с совсем не сказочными советскими прототипами».

Всё так, но ко всему прочему Шварц в своей сказке поставил вечную для России проблему – проблему «голого короля». Которую решал (на сцене, не в жизни) честный «мальчик с незамутненным и не оболваненным разумом, не верящий во взрослую ложь». Это он говорит: «А король-то голый!» И все вдруг прозревали: а действительно – голый! Вот и сегодня мы продолжаем двигаться по замкнутому кругу. Поэтому всегда нужен «мальчик», который, несмотря ни на что, будет открывать глаза на «короля». Поэтому сказка «Голый король», написанная Евгением Шварцем чуть менее 90 лет назад, и спектакль, поставленный «Современником» чуть больше 60 лет назад, остаются актуальными и по сей день.

В «Голом короле» было много аллюзий на Советский Союз, xотя Шварц, когда писал пьесу, в уме держал гитлеровскую Германию – в пьесе встречается слово «арийцы»; жених-король говорит: «Наша нация есть высшая в мире» и заодно, заботясь о «чистоте крови», выясняет родословную принцессы, спрашивает у камердинера, не еврейка ли она.

Но в то же время первый министр говорит королю: «Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!» Ну и, конечно же, вы «великан», «светило» и так далее. А в какой стране так говорили, когда Акимову не разрешили поставить сказку при Сталине, и при Хрущеве, когда разрешили Ефремову, вы сами понимаете. Вот и в наше время некоторые продолжают, несмотря на прожитый исторический опыт, говорить в лицо, прямо, грубо и «нелицеприятно».

По Шварцу, король всегда голый. Что остается «королю»? Считайте этот вопрос риторическим.

Худрук

В 1963 г. «Современник» поставил спектакль по пьесе «Назначение» своего любимого автора Александра Володина. В 1972 г. и артисты, и все сотрудники театра выбрали Галину Волчек художественным руководителем – назначать могло только Министерство культуры.

Но слово «назначение» близко по смыслу слову «предназначение». Предназначением Галины Волчек было быть актрисой. Главной ролью стала роль руководителя театра. На сцене она сыграла во многих спектаклях – от «Голого короля» Шварца до «Кто боится Вирджинии Вулф» Олби. Столько же и поставила – от «Двое на качелях» Гибсона до «Крутого маршрута» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург (матери Василия Аксенова).

В 1966 г. за спектакль «Обыкновенная история» по роману Гончарова она была удостоена Государственной премии СССР – Волчек было 33 года, спектакль и зрителями, и критикой был признан одним из лучших спектаклей не только «Современника», но и всей театральной Москвы. Однoй из лучших постановок несоветского времени стал антивоенный спектакль по роману Ремарка «Три товарища», который она поставила в 1999 г., – как писали в тогдашних газетах, угадав тему времени, «заполнив его „грубыми“, кажется, что специально „подстроенными“ параллелями с нашим временем».

Она стала первым советским режиссером, которого пригласили в США, где 1978 г. в Хьюстоне, в театре «Аллей», она поставила «Эшелон» Рощина. Поставила так, что в 1990 г. в Сиэтле в рамках культурной программы Игр доброй воли были показаны два других ее спектакля – «Три сестры» Чехова и «Крутой маршрут» по книге Гинзбург. Но и на этом сотрудничество не закончилось: в 1996–1997 гг. «Современник» пригласили в Нью-Йорк. Это были триумфальные гастроли: впервые после знаменитого выступления Московского Художественного театра на Бродвее в 1924 г. московский театр вновь играл в культовом театральном квартале Манхэттена. И вновь завоевал сердца уже новых американцев и профессиональных театральных критиков – «Три сестры» и «Крутой маршрут» пользовались невероятным успехом.

Тогда же московский «Современник» был отмечен самой престижной общенациональной наградой США в области драматического театра – премией «Драма Деск». Премией, присужденной абсолютным большинством голосов, которой впервые (!) за многолетнюю историю ее существования, был удостоен неамериканский театр.

Под занавес (прямая речь)

Я считаю себя счастливым человеком, потому что Бог дал мне возможность быть знакомой, общаться, а иногда и дружить с людьми, которых сложно и перечислить… Мне некогда особенно сожалеть... Всё закономерно. Правильно сказала одна из моих свекровей: «Для тебя театр – это дом, а дом – это театр».

Последний звонок

Третий, последний звонок означает для зрителя, что действие начинается, двери в зрительный зал закрываются и нужно срочно занять свои места. Для актера это сигнал, что всё готово: в зале погас свет, и можно выходить на сцену. Для актрисы и режиссера Галины Волчек третий звонок звучал на протяжении более полувека.

Последний прозвучал 26 декабря 2019 г.

Из воспоминаний артиста «Современника» Виктора Тульчинского: «Однажды я обратился к Волчек с просьбой замолвить словечко за мою дочь, которая хотела поступить в аспирантуру Института США и Канады. Галина Борисовна тут же позвонила и попросила обратить внимание на эту девочку. И дочь приняли. Волчек откликалась на все просьбы. При этом она была и очень строгим руководителем. Доходило до смешного. Как-то я напросился к ней на прием, говорю: „Я последние лет десять плохо воспринимаю ваши замечания – когда вы входите в зал, у меня пропадает всякое желание что-то делать, а уж если во время спектакля мне кто-то говорит: «Ты давай поаккуратнее, Волчиха (в театре ее называли «Волчок» или «Волчиха»; авторство первого прозвища приписывают Гафту: «Хотел молчать, но вот не смог. Да, я люблю тебя, Волчок, но обожаю больше Волчек», авторство второго – Евтушенко, сочинившему в ее честь стихотворение «Волчиха», но она любила своих актеров, и в театре не было человека, который бы ее не любил. – Г. Е.) в зале», – я вообще физиологически тупею, могу забыть текст“. Она удивилась: „Вить, ну что ты мне предлагаешь? Может, мне уволиться с работы? В общем, я поняла – у тебя тонкая еврейская душа. А теперь не пошел бы ты отсюда…“. Мне это помогло, как ни странно».

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство