Сошествие в ад

К 85-летию со дня рождения Михаила Румера

Михаил Залманович Румер (Румер-Зараев) родился 16 мая 1936 г. в Москве в семье известного журналиста. Окончив Московский институт инженеров землеустройства, работал инженером-геодезистом, а потом долгие годы – журналистом. Заведовал отделом промышленности в «Московской правде», был спецкором «Сельской жизни», заместителем редактора отдела публицистики «Огонька» и заместителем редактора еженедельника «Век». В последние десятилетия, поселившись в Германии, работал в редакциях русскоязычных еврейских газет – «Контакты» и «Наша газета» в Ганновере, «Еврейская газета» и «Еврейская панорама» в Берлине.

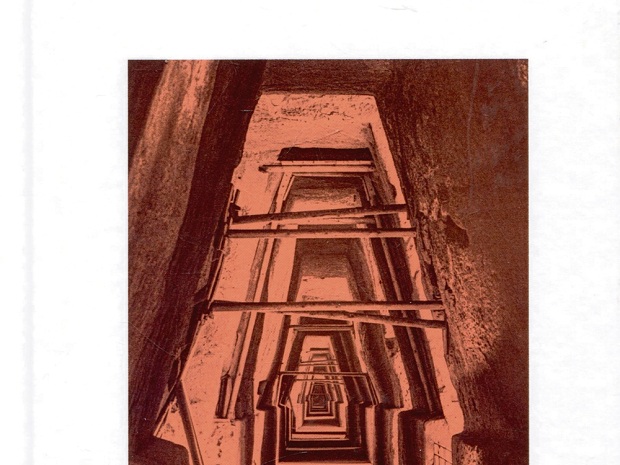

Его собственные тексты довольно отчетливо разбивались на два рукава – документальную публицистику и художественную прозу. И то и другое выходило на страницах русскоязычной периодики в России, Германии, Израиле и США. Накапливаясь, отдельные темы и сюжеты переплескивались в книги, причем публицистика явно брала верх: «По следам Смоленского архива» (1990), «Сошествие в ад: Варшавское гетто. Параллели истории» (1999), «Одиночество власти: история взлета и гибели Михаила Евдокимова» (2007), «Экономические эксперименты. Полные хроники» (2019), «Хождение по руинам. Портреты трех сельских районов на фоне новейшей истории» (2020). Но оцените и само разнообразие тем!

Со стороны художественной прозы всего лишь одна книга – «Диабет и другие повести» (2015), но именно прозу Румер считал своим главным призванием и был счастлив, когда редакционная рутина и бытовая повседневность позволяли ему уединиться с ней. Другие, кроме «Диабета», повести – это «Дети дьявола» и «Пустые небеса». В прозе он ощущал себя истинным творцом и обитателем собственного мира, в котором автобиографический импульс сливался в единое целое с вымышленными, но отнюдь не фантастическими героями и сюжетными ходами. Отталкиваясь, как правило, от эпизодов или аспектов собственной семейной саги, Румер скрещивал их с иной, не обязательно им прожитой, но отчетливо увиденной или угаданной художественной реальностью, густо замешанной на спонтанном историзме. События частной жизни переплетаются в них с трагедиями XX в. – коллективизацией, ГУЛАГом и Холокостом. Притормаживая на сюжетных развилках, как перед светофором, писатель как бы моделирует непрожитые вариации и девиации судьбы. Писательский слог при этом уверенный и мастерский, и критике еще предстоит освоить и оценить эту прозу в широком литературном контексте.

Впрочем, и публицистика Румера художественна в не меньшей степени, чем исторична его проза. Она всегда основывается на глубоком знании и критическом анализе предмета, будь то борьба за выживание крестьян российской глубинки, восстание в Варшавском гетто, карьера путинского выдвиженца-губернатора или израильский кибуцный проект. Все эти темы и сюжеты исследуются Румером в контексте реальной истории и изобилуют тонкими и точными (порой и сочными) деталями и суждениями.

Будучи спецкором «Сельской жизни», Румер исколесил пол-России и входил еще в советские годы в литературный цех сельской публицистики, оставившей заметный след в российской общественной жизни. Книга «Хождение по руинам», посвященная памяти Юрия Черниченко, – документальное повествование о «районных буднях» и о процессах, идущих в российской деревне в последние десятилетия. Горько, но Миша не успел подержать эту книгу в руках: 22 августа 2020 г. он скончался после непродолжительной болезни, а книга вышла осенью.

Колоссальный жизненный опыт, обширные книжные познания и неиссякаемый интерес к истории и судьбам людей, высочайший профессионализм, человеческая мягкость, дружелюбие, душевность и скромность – вот составные элементы незаурядной личности Михаила Румера. Вспоминая его сегодня, хочется вспомнить одну из его ранних книг – «Сошествие в ад» (ниже мы публикуем ее первую часть – «Предыстория»). Она ведь посвящена не только реальному восстанию в реальном Варшавском гетто, но еще и другому сюжету – пробуждению и реанимации в русском еврее еврейской компоненты его личности и его памяти, искусственно и намеренно зажатых в советские годы сверху, погруженных в своего рода прострацию через идеологический наркоз.

«В скрытом от божьего слуха погребе»

В «Докторе Фаустусе» Томаса Манна дьявол объясняет Адриану Леверкюну, что такое ад: «Там все прекращается – не только словесные обозначения, вообще все – это даже главный его признак, существеннейшее свойство и одновременно то, что прежде всего узнает там новоприбывший, чего он поначалу не может постигнуть своими, так сказать, здоровыми чувствами и не желает понять, потому что ему мешает разум или еще какая-нибудь ограниченность понимания, – словом, потому что это невероятно, невероятно до ужаса, хотя по прибытии ему как бы вместо приветствия в самой ясной и убедительной форме сообщают, что „здесь прекращается все“ – всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие респекта к недоверчивому заклинанию: „Вы не можете, не можете так поступить с душой“. Увы, так поступают, так делают, не давая отчета слову, в глубоком, звуконепроницаемом, скрытом от божьего слуха погребе – в вечности».

В этом представлении об аде – трагический опыт человека, воспитанного в гуманитарно-либеральной традиции XIX века и познавшего тоталитаризм века XX.

«Вы не можете так поступить…» Отчего же, можем. Можем уничтожать народ, сжигать детей, хлестать по щекам стариков. И не нужно слов, слова тут ни к чему. Мы «в скрытом от божьего слуха погребе». Ад – это конец всему, это непреклонность, безысходность, четкость фашизма как системы.

В России это начали ощущать после 1917 г. В Германии – после 1933-го. Во Франции – в 1940-е. В Польше…

Летом 1942-го в Варшавском гетто собрались лидеры общественных движений и партий: политические деятели, раввины, литераторы. Уже началась массовая депортация. Но куда шли эшелоны с людьми, было неясно. Немцы уверяли: в Люблин, в трудовые лагеря. Обсуждалась возможность сопротивления. И дружно соглашались с тем, что оно не только нереально, но и бессмысленно, более того, вредно. Это только озлобит немцев, приведет к репрессиям. И потом… Потом не могут же они уничтожить полмиллиона человек. Такого не бывает. Это невозможно, неслыханно.

А первые поезда уже шли в Треблинку.

Обо всем этом рассказано. Все измерено, исчислено, взвешено, отлито в бронзе, запечатлено в тысячах печатных страниц. Мемуары отдельных оставшихся в живых очевидцев, научные исследования, поэмы, романы на разных языках. Но с ходом времени жизнь и гибель варшавского еврейства во Второй мировой войне нуждается в переосмыслении. Сопротивление нескольких сотен молодых людей, вооруженных пистолетами и бутылками с горючей смесью, эсэсовским батальонам, поддержанным артиллерией, танками, самолетами; сопротивление, длившееся месяц и тем более упорное, чем безысходнее оно становилось; сопротивление, происходившее на фоне пылающего города, под обломками которого исчезали остатки целого общества, жившего в течение трех с половиной лет в условиях полной изоляции и жесточайшего террора – все это, с одной стороны, напоминает о библейских трагедиях, а с другой – об атомной катастрофе, и все это приподымает жизнь и восстание Варшавского гетто до уровня значительного эпизода человеческой истории.

Этот эпизод не обособлен, он уходит своими корнями в историю еврейского народа и имеет свое продолжение в будущем. Судьба польского еврейства не окончилась в газовых камерах Треблинки и Майданека, на баррикадах восстания. Это еврейство стало одним из важных элементов формирования израильского государства.

Есть и другая сторона явления – социальная. В силу трагических обстоятельств в сравнительно небольшом городском районе было спрессовано около полумиллиона человек, представлявших собой единое общество со своим укладом жизни, своими историей, религией, традициями. Здесь было все – самоуправление, политическая борьба, социальное неравенство, экономика. Здесь было то же, что и в обычном обществе, только проявления жизни были искажены апокалиптическим ощущением конца. Это общество балансировало на краю гибели, исступленно думало о ней, жаждало спасения и пыталось обрести его любой ценой. В такой стрессовой ситуации все усугублялось – злодейство и самопожертвование, биение человеческой мысли и любовь. Нервные ритмы, мучительные попытки проникнуть в будущее и предчувствие грядущей катастрофы – разве не проецируется все это на наш сегодняшний день, разве не связывает нас, людей 1990-х гг., живая и нерасторжимая связь с обществом, существовавшим три с половиной года в ситуации беспрецедентной и исчезнувшим мгновенно?

…Немцы, поляки, евреи, русские, арабы – крутится волчок истории, наматывается нить событий, запутывая ее в тугие узлы. И где-то в этом бешеном кружении, в коридоре десятилетий луч истории фиксируется на старом городском районе, огражденном стеной. Нарукавные повязки, крики нищих, конный трамвай, тиф и голод – все это мелькает, плещется, вопит, плывет, исчезает. Но ничто не исчезает бесследно в этом мире.

Видения Юзефа Харитона

Расскажу историю Юзефа Харитона, услышанную от моего друга, польского журналиста, который был близко знаком с ее героем и даже опубликовал о нем очерк в одном из варшавских журналов.

В начале войны Харитон был мэром небольшого городка в Белостокском воеводстве. Его дом находился на базарной площади, на которой в первые же дни оккупации начались расстрелы евреев, составлявших значительную часть населения города. Индустрию смерти еще создать не успели. Душегубки, газовые камеры – все это было впереди. А пока людей выстраивали на площади и расстреливали из автоматов. Полякам в таких случаях приказывали закрывать окна ставнями. Так что площадь глядела на умиравших евреев пустыми закрытыми окнами. Однако Юзеф Харитон был человек любознательный. Он находил щелочку в ставне и наблюдал за расстрелами. Он видел погибавших людей совсем близко (площадь была небольшая) и утверждал впоследствии, что выражение «волосы встали дыбом» отражает явление чисто физиологическое, он сам видел, как у евреев перед расстрелом волосы поднимались на голове. Иногда их выстраивали у стены его дома, и кровь оказывалась на его ставне, так что ничего не было видно. Он провел у своей смотровой щели много дней. Когда город стал «юденрейн», жизнь в нем пошла своим чередом.

После войны Харитон работал фотографом, ретушером, а к середине 1960-х гг. вышел на пенсию и смог, наконец, целиком заняться своим любимым делом – живописью. Он писал маслом, рисовал тушью, стал мистиком, вызывал души умерших людей. В городе его считали не совсем нормальным. Все увиденное на базарной площади давно забылось и казалось давно похороненным в глубинах памяти среди других ужасов войны, которых так много выпало на долю любого поляка его поколения.

Но лица погибших евреев вдруг стали сниться ему. В полудремотном сознании появлялись глаза, глядящие из-под нависших бровей, крупные мясистые носы, клочья бород и пейсов, длинные капоты, коротконогие фигуры. Из таких подробностей составлялся образ человека. Он вспоминался неотступно, стоял в ночи, уже бессонной, в той самой позе, в которой застала его пуля. Это давило, мешало жить. В одну из особенно тягостных ночей он схватил блюдце с разведенной тушью (любимая его техника) и в несколько взмахов кисти набросал на листе ватмана мучивший его лик, словно выплеснул на бумагу, словно отдал кому-то, и, освободившись, уснул спокойно.

Потом появлялись другие лица – все из того же виденного четверть века назад кошмара, и снова он мгновенно выплескивал портрет на бумагу, испытывая каждый раз временное облегчение. Приходили соседи, смотрели и дивились сходству с оригиналом:

– Это же Мойше-сапожник. Я шил у него сапоги. А это Герш-мясник.

Харитон дарил свои эскизы, если находились охотники их брать. Рисунков становилось все больше. Видения не оставляли его, срабатывал какой-то странный механизм сознания, выталкивая из небытия образы давно погибших людей. За несколько лет он восстановил таким образом почти все исчезнувшее еврейское население города.

Бог дал этому человеку редкий дар зрительной памяти, включив ее в какой-то одному ему известный момент. Почему я, человек, достигший возраста осмысленного существования уже после войны и к тому же в России, ношу в себе память о жизни и гибели варшавского еврейства? Двадцать пять лет я собираю материалы о событиях полувековой давности, размышляю над ними, вижу их глазами российского человека то 1970-х, то 1980-х, то, наконец, 1990-х годов. Постепенно жизнь гетто переплелась с моей собственной. И вот теперь на ее исходе, в конце века, столь богатого трагическими событиями, я подобно Юзефу Харитону выталкиваю эти знания и размышления на бумагу в повествовании, хронологические рамки которого растягиваются на многие десятилетия.

Попытка автобиографии

Тебе кажется, что ты сам открыл для себя национальные ценности и неизвестно на каких изгибах души начал ощущать себя иудеем, гордиться этим, думать об этом и глядеть на восток. Ты еще не понимаешь, как это произошло. Разумеется, ты и раньше был евреем. Носил свое еврейство как привычную ношу. О, ты страдал меньше других, куда меньше. Ты делал престижную журналистскую карьеру, конечно, медленнее, неизмеримо медленнее, чем если бы ты был русским при тех же способностях. Ты делал эту карьеру с точным знанием положенных тебе пределов и уж потом, к старости понял: слава богу, что пределы эти были тебе обозначены, а то, глядишь, при конформизме и честолюбии залетел бы куда приличному человеку залетать не стоило…

Ты страдал меньше других и вследствие уменья располагать к себе людей и отсутствия внешних негативных национальных черт – так тебе во всяком случае говорили друзья под пьяную руку. Временами ты как бы забывал, что ты еврей. Это ощущалось при перепадах биографии – переходе на другую работу, повышении по службе, поездке за рубеж. Тут у твоей фамилии задерживалось острие карандаша.

Kогда-то ты был свидетелем молчаливого карандашного диалога. Kадровик подсунул начальнику список, и карандаш полз вдоль колонки фамилий, пока не задержался на миг у еврейской, поставил едва заметную точку и пополз дальше.

А в юности в приемной комиссии университета женщина с добрым лицом также безмолвно показала тебе прошлогодний список абитуриентов. У двух еврейских фамилий стояли красные восклицательные знаки. Ты был смышленый мальчик. Все понимал. Все понимал всю жизнь. Иногда, правда, щемило сердце. Вдруг прибежит со двора твой ребенок и спросит: «Пап, а нельзя перестать быть евреем?»

– Что, устал, сынок?

– Устал.

В свои же семь лет ты услышал на классной переменке от мальчика-переростка как бы задумчиво доброжелательный полувопрос:

– Вроде ничего ты парень. Только фамилия у тебя чудная. Ну зачем такая фамилия? Вот у меня смотри, какая фамилия.

Его фамилия была Захряпин.

Лет десять спустя, войдя в класс, ты увидел, как замолкли твои товарищи, уже взрослые ребята. Они стояли в углу тесной группой и прервали разговор на полуслове, на полужесте, как в кино в стоп-кадре, и смотрели на тебя все сразу со странным холодом в глазах, будто в первый раз видели. Так они не смотрели никогда. И ты понял: они говорили о «деле врачей».

Было, правда, и другое, когда полгода спустя в класс влетел учитель литературы, любимый всеми за чудачество и доброту, старый, одноглазый, прапорщик Первой мировой войны, корневой русский человек, всю жизнь проживший на московской окраине, на Рогожке, у старообрядческого кладбища. Он влетел в класс, потрясая руками и чуть приседая, как делал это в минуты волнения, и закричал: «Сегодня великий праздник русской интеллигенции!» И ты понял: он о реабилитации врачей.

Все эти милые детали российской жизни были привычны, естественны, воспринимались как дождь, снег за окном, как дефект твоего телосложения. Ну что ж, люди живут и с горбом. «Едэм дас зайне» – каждому свое, как писалось на воротах Бухенвальда.

Но жизнь-то продолжалась, и шла она в русском национальном пространстве. Русская нянька тебя воспитывала и любила, как собственного сына, и ты уже взрослым непременно ходил к ней на Пасху. Чокался и целовался с зятьями, братьями, кумовьями, щелкал о стол крашеные яйца.

Ты упивался Буниным и Блоком, пил опьяняющий напиток русской культуры и только годы спустя узнавал, что Жаботинский (а он был не только создатель целого направления в сионизме, но еще и блистательный русскоязычный публицист) в начале века определял эту влюбленность евреев в русскую культуру как унизительную любовь свинопаса к царевне.

Ты ничего этого не знал. Это была твоя культура, другой у тебя не было. Еврей ты был для других, для себя ты был русский. И вдруг ты начинал становиться евреем и для себя. Этот процесс кажется тебе сокровенным, личным, словно некое невесть откуда залетевшее зерно прорастало в твоей душе. Ты пытаешься понять: откуда оно? где исток?

В середине 1960-х ты узнаешь о восстании в Варшавском гетто. Приятель был в Польше и рассказал. Сначала ты дивишься своему невежеству: как эдаких-то масштабов трагедия прошла мимо тебя? Ведь ничего же не знал. Вот ведь информационная блокада! Но заводишься, едешь в Варшаву, узнаешь все больше. Ты возвращаешься, рассказываешь близким и дальним, сталкиваясь с тем же незнанием, которое еще недавно было свойственно тебе. И общественное незнание еще больше заводит тебя. Рассказать, написать, прорвать эту блокаду. Ты едешь в Варшаву снова и снова, осваиваешь польский, вывозишь кучу документов, еще не понимая до конца, на какой крестный путь ты вступил, еще не догадываясь, какой длины тот путь…

Одновременно перед тобой приоткрывается мир еврейской истории, культуры, быта, религии. Твое сердце отчего-то сладко сжимается, когда ты слушаешь привезенные из Польши идишcкие пластинки – «А штикеле бройт», «А идише мама». Твоя мать никогда не пела тебе этих песен. Она говорила с тобой только по-русски. Ты с робостью и восторгом оглядываешь открывающееся перед тобой здание иудаизма. И, воспитанный сначала на Ленине, а потом на самиздатском Бердяеве, с изумлением узнаешь о Маймониде и Беште. Ты открываешь в этом свое. Непонятно, почему оно твое? Но оно твое.

Kак-то в Майданеке, самом страшном из сохранившихся в Европе лагерей, ничуть не приглаженном музейным лаком, ты встречаешь англичанина. Это молодой, твоего тогдашнего возраста человек, живой и любознательный. Он щелкает фотоаппаратом, расспрашивает переводчицу. Глаза его сосредоточенно печальны и ясны. В них нормальный интерес нормального человека к ненормальному явлению. Его страна, конечно же, тоже испытала войну – бомбежки, гибель людей. Но там даже отдаленно не знали ничего похожего на то, что знали все мы – евреи, поляки, русские, то, что можно назвать по-разному – тоталитаризм, фашизм, геноцид – как угодно, нет здесь единого исчерпывающего определения. Не придумано.

Все, что он видел, было твое. И камера с синими полосами газа на белой стене. И огромный плац, где выстраивали зэков. И колючая проволока с вышками для охраны. Это ты мог быть среди детей гетто, замерзавших в развалинах, клянчивших милостыню, увозимых в Треблинку. Это твою двоюродную сестру, рожденную в тот же год, что и ты, задушили в душегубке вместе с родителями. Это твою жену летом 1941-го случайно не отправили в еврейское село под Винницeй, где она жила каждое лето. Всех обитателей этого села загнали в сарай и сожгли заживо, построив на том месте полевую ставку Гитлера.

А колымские лагеря твоего отца?

Прошлое… В настоящем же к тебе подходит на улице скромно одетый человек лет сорока, по виду рабочий, и о чем-то хочет тебя спросить – сколько времени или что дают в соседнем магазине? Он и спрашивает, доброжелательно, эдак спокойно спрашивает: «Скоро вас, жидов, загонят в резервации?» Телевизионная дискуссия о том, возможен ли русский фашизм. Карикатуры из российских антисемитских газет, словно взятые из «Штюрмера» или с немецких плакатов, висевших на улицах Варшавы начала 1940-х: горилла в ермолке – голый волосатый человек с хищным профилем, сидящий на груде черепов.

Но это нас унесло в 1990-е. А в прежние-то – в 1960-е, 1970-е – с одной стороны трамвайное, бытовое и потому откровенное: «Ну не могу я их видеть. Что хочешь делай – не могу и все!», с другой, – изощренное, вслух не высказываемое на этажах власти: процентные нормы, карандашное право. В газетах же, на телеэкранах – румяный казенный интернационализм.

Так что же, разве антисемитизм привел тебя к осознанному национальному ощущению? Или вспыхнувший вдруг профессиональный журналистский интерес к Холокосту? Но Варшавское гетто было лишь толчком, импульсом. И как ты впоследствии узнаешь, у каждого был свой импульс, сработавший у всех примерно в одно и то же время. Один прочитал «Эксодус» и заплакал, и это были слезы очищения. Другой – речь Гидеона Хаузнера на процессе Эйхмана и пленился пафосом и страстью прокурорского красноречия. Третий встретился с приятелем, который, не боясь стукачей, говорил с пропагандистской открытостью и прямотой, и он, пораженный этой прямотой, сначала возражал и спорил, а потом, после едва ли не ссоры, придя домой, проспав ночь, остыв, ощутил, как шевелится в нем его еврейство, как живет оно в нем подобно незаконному плоду, вытравляемому, нежеланному, вызывающему страх, но – своему.

У всех это чувство (назови его национальным самосознанием или как-нибудь еще) сначала интимное, личное, вынашиваемое, тайное. В тебе кипит пена слов, образов, мыслей, пугающих и одновременно прельщающих новизной. Ты перебираешь камни этих мыслей, обкатываешь их волнами ощущений, воспоминаний, крохами знаний. Ты приглядываешься к людям, ищешь свое, отталкиваешь чужое, острее чувствуешь и свое, и чужое, ты напряжен, сосредоточен, словно вслушиваешься, вглядываешься в мир.

Однажды ты встречаешь старого друга, которого не видел много лет и с которым как будто бы утратил внутреннюю связь. Ты говоришь с ним, по привычке прощупывая его (всех людей ты словно прощупываешь), и вдруг – по отдельным словам, по недомолвкам – начинаешь понимать: он болен тем же. Ты еще боишься раскрыться, но понимаешь: он такой же, как ты.

Потом ты находишь другого, третьего и начинаешь сознавать, что ты не один, что те же толчки мыслей и чувств испытывают сотни, тысячи людей, что ты часть огромного общественного процесса, идущего с ускорением, охватывающего все бóльшие массы людей.

Уважаемые читатели!

Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:

старый сайт газеты.

А здесь Вы можете:

подписаться на газету,

приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,

а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство

Верить ли Голливуду, оплакивающему жертв Холокоста?

«Зона интересов» Глейзера против зоны интересов кинобомонда